墩煌

墩煌地理位置

敦煌市位於甘肅省西北部,隸屬甘肅省酒泉市管轄。東經92°13′-95°30′,北緯39°53′-41°35′。東西分別與瓜州縣、肅北蒙古自治縣和阿克塞哈薩克自治縣相接。全市總面積3.12萬平方公里,其中綠洲面積1400平方公里,僅占總面積的4.5%,且被沙漠戈壁包圍,故有"戈壁綠洲"之稱。全市總人口18萬人,其中農業人口9.3萬人。總人口中漢族占絕大多數,回、蒙、藏、維吾爾、苗、滿、土家、哈薩克、東鄉、裕固等10個少數民族僅占總人口的1.06%。

行政區劃

敦煌市轄5個鎮、5個鄉:沙州鎮、肅州鎮、莫高鎮、轉渠口鎮、七里鎮、楊家橋鄉、郭家堡鄉、呂家堡鄉、黃渠鄉、陽關鎮;國營敦煌農場、青海石油管理局生活基地。沙州鎮為市委、

墩煌

墩煌地理環境

敦煌境內東有三危山,南有鳴沙山,西面是沙漠,與塔克拉瑪乾相連,北面是 戈壁,與天山余脈相接。南北高,中間低,自西南向東北傾斜,平均海拔不足1200米,市區海拔為1138米。黨河沖積扇帶和疏勒河沖積平原,構成了敦煌這片內陸平原。一望無際的沙漠和大片綠洲,形成了獨特的自然風貌。綠洲區好像一把扇子自西南向東北展開。由於地處內陸,明顯的特點是氣候乾燥,降雨量少,蒸發量大,晝夜溫差大,日照時間長。年平均降水量39.9毫米,蒸發量2486毫米,全年日照時數為3246.7小時。這裡四季分明,春季溫暖多風,夏季酷暑炎熱,秋季涼爽,冬季寒冷。年平均氣溫為9.4℃,月平均最高氣溫為24.9℃(7月),月平均最低氣溫為-9.3℃(1月),年平均無霜期142天,屬典型的暖溫帶乾旱性氣候。

敦煌綠洲由黨河滋補。發源於祁連山的黨河,全長390公里,流域面積1.68萬平方公里,年徑流量3.28億立方米,是敦煌重要的水利命脈,敦煌人民的母親河。境內除黨河外,地面

墩煌博物館

墩煌博物館自然資源

敦煌市耕地面積32萬畝,草原面積57萬畝,天然林面積119萬畝,另有可墾荒地 406萬畝。由於土質肥沃,灌溉條件好,適合各種農作物生長,主要農作物有棉花、西瓜、甜瓜、蔬菜小麥、玉米等。敦煌光照條件較為優越,由於光照充足,光合作用強,晝夜溫差大,是全省最大的棉花生產基地和瓜果之鄉。年產各類優質水果2000多萬公斤,優質皮棉1.5萬噸。境內礦產資源豐富,主要有芒硝、石棉、釩、金、錳等4大類26個品種,其中位於方山口的釩礦探明儲量125.86萬噸,位居全國第四。

歷史沿革

"敦,大也;煌,盛也。"盛大輝煌的敦煌有著悠久的歷史,燦爛的文化!早在原始社會末期,中原部落戰爭失敗後被遷徙到河西的三苗人就在這裡繁衍生息。他們以狩獵為主,開始掌握了原始的農業生產技術。敦煌地區曾發掘出新石器時代的石刀、石斧和陶器、銅器。夏、商、周時,敦煌屬古瓜州的範圍,有三苗的後裔,當時叫羌戎族的在此地遊牧定居。敦煌地區發現遊牧民族留下的許多岩畫至今歷歷在目。戰國和秦時,敦煌一帶居住著大月氏、烏孫人和塞種人。以後,大月氏強盛起來,兼併了原來的羌戎。

墩煌

墩煌西漢初年,匈奴人入侵河西,兩次挫敗月氏,迫使月氏人西遷徙於兩河流域(錫爾河、阿姆河)。整個河西走廊為匈奴領地。強盛的匈奴以"控弦之士三十餘萬"的威勢,對西漢王朝構成了嚴重威脅,並且經常騷擾掠奪。雄才大略的漢武帝繼位後,採取武力防禦和主動進攻兩者兼用的戰略,於建元二年(前138年),首次派遣張騫出使西域,聯絡月氏、烏孫夾擊匈奴。元狩二年(前121年),漢王朝決定斷敵右臂,張我左掖,進發河西走廊。同年春,派驃騎將軍霍去病統率萬騎從隴西出塞,進軍河西,大獲全勝。不僅生擒了渾邪王的兒子、柏國,還繳獲了匈奴的"祭天金人",給河西的匈奴勢力以沉重的打擊。漢武帝把這一戰利品放置在甘泉宮"(陝西鳳翔)加以供養禮拜。莫高窟第323窟北壁繪有此段故事。這年天,霍去病親率騎兵涉過居延水,直衝祁連山,斬殺敵兵3萬餘人,使河西的匈奴勢力受到毀滅性打擊,其間,匈奴統治集團發生內訌,渾邪王殺死休屠王,攜其部4萬餘人投降漢朝。漢元鼎二年(前115年),張騫二次出使西域,順利地從烏孫凱鏇而歸。從此,開通了通往西域的絲綢之路。張騫"鑿空"之行,是中西交通史上的創舉,為促進中外以及中原同西域各民族之間的經濟文化交流,建立了不朽的歷史功績。

為了徹底斷絕匈奴與西羌的通路和聯繫,捍衛邊關和絲綢之路的安全,

墩煌月牙泉

墩煌月牙泉東漢初年,匈奴又逐漸強盛,征服了曾是西漢管轄的大部分西域地區,絲綢之路被迫中斷。公元75年,東漢王朝出兵四路進擊北匈奴,涼州牧竇固率河西兵大敗匈奴,收復了伊吾等失地,重新打開通向西域的門戶。同時派遣名將班超兩度出使西域,殺死匈奴使節,聯絡西域諸國與東漢建立了友好關係,使斷絕65年的絲綢之路重新暢通。

自西漢設郡到西晉末的數百年間,絲綢之路雖幾通幾絕,但敦煌日漸

墩煌

墩煌永嘉喪亂,西晉王朝覆滅,晉室南遷,建立東晉政權。廣大北方地區出現了"五胡"、"十六國"的混戰、割據局面。魏晉時期的河西地區先後建立了前涼、後涼、南涼、西涼、北涼等封建政權。前涼張駿時期,曾改敦煌為沙州。公元400年,李高[註:為日下一高]據敦煌稱王,建立西涼國。敦煌有史以來第一次成為國都,以後亡於北涼。前涼、西涼、北涼三政權先後統治河西地區時,比較注重謹修內政,安民保境,輕徭薄賦,勸課農桑,崇尚儒學,興辦教育。使河西地區社會安定,經濟繁榮,文化昌盛。

這一時期,涼州已成為中國北部的文化中心,而敦煌又是涼州文化的中心,名流學者代不乏人。如有號稱"敦煌五龍"的索靖、汜衷、張彪、索糹介、索永,俱以文學聞名當時。索靖還是歷史上著名的書法家。敦煌的經學大師宋纖、郭王禹、劉日丙等,講學授徒數百人到上千人,敦煌人闞馬因撰寫的《十三州志》,是我國古代重要地理著作。還有天文學家趙匪文及索襲、宋繇、張湛等敦煌較知名的學者。

十六國時期,群雄逐鹿中原,戰火四起,百姓流離失所,處於水深火熱之中,而河西成為相對穩定的地區。中原大批碩學宿儒和百姓紛紛背井離鄉,逃往河西避難,帶來了先進的文化和生產技術。尤其漢魏傳入的佛教在敦煌空前興盛。飽受戰爭之苦的百姓拜倒在"佛"的腳下,企望解脫苦難,過上幸福、安定的生活。敦煌是佛教東傳的通道和門戶,也是河西地區的佛教中心。有一大批佛學高僧在敦煌講經說法。河西各地的佛門弟子多來此地研習學。如有世居敦煌的譯經大師竺法護;有前往印度學習佛法的敦煌人宋雲等。法顯、鳩摩羅什等沸學大師無論東進還是西去都在敦煌留下了他們的足跡。前秦建元二年(公元366年〕

墩煌

墩煌北魏滅了北涼,統一了北方,占據了河西。這個時期,敦煌比較安定,百姓安居樂業,佛教隨之盛行。北魏的人在莫高窟開鑿洞窟13個。

隋朝的建立,結束了西晉以來三百餘年的分裂局面,完成了統一中國的大業。隋文帝收復河西時,相繼平息了突厥、吐谷渾的侵擾,保證了絲綢之路的暢通與繁榮。同時改北周以來的鳴沙縣為敦煌縣。隋文帝平定了南方割據政權後,將批南朝貴族連同其部族遠徙敦煌充邊,給敦煌帶來了南方的文化和習俗。這樣,南北漢文化在敦煌融為一體,使敦煌的地方文化更加富有明顯的特色。隋文帝崇信佛教,曾幾次下詔各州建造舍利塔。詔命遠至敦煌。在最高統治者的提倡下,隋代雖存在了短短的37年,但在莫高窟開窟竟有77個,且規模宏大,壁畫和彩塑技藝精湛,同時並存著南北兩種截然不同的藝術風格。大業初年,隋煬帝派遣吏部侍郎裴矩到張掖、敦煌一帶了解絲綢之路以及中西通商貿易情況。大業五年(公元609年),煬帝西巡,在張掖舉辦了西域27國貿易交易大會,盛況空前。

唐朝初期,在河西設肅、瓜、沙三州。河西全部歸唐所屬。貞觀十四年(公元640年),唐太宗李世民一舉剷除東西大道上以西突厥為主的障礙,確保了絲路占道的暢通。唐代的敦煌同全國一樣,經濟文化高度繁榮,佛教非常興盛。莫高窟開窟數量多達1000餘窟,保存到現在的有232窟。壁畫和塑像都達到異常高的藝術水平,貞觀十九年(公元645年),唐玄奘到印度取經返回,經敦煌回到長安。

絲綢之路

絲綢之路唐朝興起的時候,我國西南部的吐蕃王朝日益強盛。"安史之亂"以後,唐王朝由鼎盛開始走向衰落,從此一蹶不振。吐蕃乘虛進攻河西,攻陷了涼州、甘州、肅州等地。沙州將士百姓堅持了長達11年的抵抗,終因彈盡糧絕,以城降蕃。自此,吐蕃統治了全部河西,長達70多年。吐蕃也信佛教,莫高窟中唐洞窟中保存了大量吐蕃時期的壁畫藝術。藏經洞內保存了大量的吐蕃文經卷。

唐宣宗大中二年(公元848年),敦煌百姓難以忍受吐蕃暗無天日的統治,奴隸般的生活,本地人張議潮乘吐蕃王朝發生內亂,聯絡當地各族民眾,聚眾起義,趕走吐蕃貴族,一舉光復沙州。經過10多年的鬥爭,全部收復河西、河湟等地,並遣使奉表歸唐。唐王朝封張議潮為河西、河湟十一州節度使,建歸義軍,治沙州。

後來,朝廷詔張議潮人朝為官,沙州張氏宗族內亂。其孫張承奉嗣節度使,叛唐自立"西漢金山國",自稱"金山白衣天子"。此時,甘州回鶻也控制了河西走廊中部地區。"金山國"為打通東西交通,與回鵑交戰,結果一敗塗地。後回鶻攻打沙州,張承奉難以抵擋,只好投降。公元9l4年,金山國亡,張氏絕嗣,沙州長史曹議金取代節度使地位,統領瓜、沙二州。曹氏統治期間,籠絡瓜、沙望族,注意發展生產,重視經濟、軍事和文化建設,改善同周圍各民族的關係,東交回鶻,西聯于闐,與鄰邦各國和睦相處,保持了穩定和安寧,維持了130多年。

11世紀初,西北地區的党項族開始興起,逐步強大。公元1028年取勝

墩煌

墩煌宋寧宗開禧二年(公元1206年),元太祖鐵木真(成吉思汗)統一漠北各部族,成立了強大的部落聯盟。1227年,蒙古大軍滅西夏,攻克沙州等地,河西地區歸元朝所有。此後,升敦煌為沙州路,隸屬甘肅行中書省。後升為沙州總管府。元朝遠征西方,必經敦煌。當時瓜、沙二州屯兵濟濟,營寨櫛比,屯墾農兵遍布黨河、疏勒河流域。敦煌一度呈現出經濟文化繁榮的景象,和西域的貿易更加頻繁。著名旅行家義大利人馬可波羅就是這一時期途經敦煌漫遊到中原各地。元朝統治者也崇信佛教。莫高窟的開造得以延續。現存元代洞窟約10個。自元朝以後,千里河西逐漸失去了昔日的光彩。

朱元璋建立明朝以後,為掃除元殘部,派宋國公馮勝率兵三路平定河西獲勝,修築了嘉峪關明長城,重修了肅州城。明王朝為了加強西北邊疆的防衛,設定了關西七衛。永樂三年(公元1405年),在敦煌設沙州衛。後吐魯番攻破哈密,敦煌面臨威脅。明王朝又在沙州古城設定罕東左衛。正德十一年(公元1516年),敦煌被吐魯番占領。嘉靖三年(公元1524年),明王朝下令閉鎖嘉峪關,將關西平民遷徙關內,廢棄了瓜、沙二州。此後二百年敦煌曠無建置,成為"風播樓柳空千里,月照流沙別一天"的荒漠之地了。

清康熙後期,清王朝漸次收復了嘉峪關外的廣大地區。雍正三年(公元1725年),在敦煌建立沙州衛,並開始從甘肅各地移民2400戶到敦煌墾荒定居,同時又遷吐魯番、羅布泊大批兵民於沙州一帶。雍正末,沙州已有耕地10萬餘畝,引黨河水分10渠灌溉,農業得到很快的恢復和發展形成

墩煌

墩煌旅遊資源

敦煌位於甘肅、青海、新疆三省(區)的交匯點。全市經濟主要以農業為主,旅遊服務業次之,沒有相對較強大的工業。這在全國縣市中是微不足道的。可是因為敦煌曾經的輝煌和博大精深的文化內涵而聞名於世。莫高窟1961年被國務院首批列為全國重點文物保護單位,1987年被聯合國科教文組織列入世界文化遺產保護項目,並於1991年授於“世界文化遺產”證書。

敦煌南枕氣勢雄偉的祁連山,西接浩瀚無垠的塔克拉瑪乾大沙漠,北靠嶙峋蛇曲的北塞山,東峙峰岩突兀的三危山。屬暖溫帶氣候。年降雨量只有39.9毫米,而蒸發量卻高達2400毫米。日照充分,無霜期長。在這個群山擁抱的天然小盆地中,黨河雪水滋潤著肥田沃土,綠樹濃蔭擋住了黑風黃沙;糧棉旱澇保收,瓜果四季飄香;沙漠奇觀神秘莫測,戈壁幻海光怪陸離;文化遺存舉世聞名,人才輩出……美麗的敦煌,是塊富饒、神奇、誘人的土地。

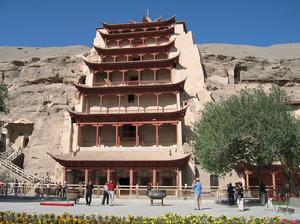

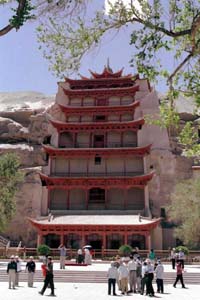

【莫高窟】又稱“千佛洞”,位於敦煌縣城東南25公里的鳴沙山下,因地處莫高鄉得名。它是我國最大、最著名的佛教藝術石窟。分布在鳴沙山崖壁上三四層不等,全長一千六百米。現存石窟492個,壁畫總面積約45000平方米,彩塑佛像等造型2100多身。石窟大小不等,塑像高矮不一,大的雄偉渾厚,小的精巧玲瓏,其造詣之精深,想像之豐富,是十分驚人的。

【鳴沙山】位於敦煌市南郊七公里處。古代稱神沙山、沙角山。全山系沙堆積而成,東西長約40公里,南北寬20公里,高數十米,山峰陡峭,勢如刀刃。沙丘下面有一潮濕的沙土層,風吹沙粒振動,聲響可引起沙土層共鳴,故名。據史書記載,在天氣晴朗時,即使風停沙靜,也會發出絲竹管

墩煌

墩煌【月牙泉】月牙泉在鳴沙山下,古稱沙井,俗名藥泉,自漢朝起即為“敦煌八景”之一,得名“月泉曉徹”。月牙泉南北長近100米,東西寬約25米,泉水東深西淺,最深處約5米,彎曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之稱。

【雅丹地貌】敦煌雅丹地貌地處敦煌西200公里處,分布區長寬各10公里,土丘高大,多在10~20米,長200~300米。又名三隴沙的地名始見於漢代,位置在古玉門關外,絲綢之路北線由此通過。三隴沙雅丹地貌,其走向與盛行的西北風向垂直,而與山地洪水流的方向一致,和玉門關形成敦煌第二大景區,因其怪異特點,故有魔鬼城。

【敦煌古城】位於敦煌市至陽關公路的南側大漠戈壁,距市中心25公里。是1987年為中日合拍大型歷史故事片《敦煌》,而以宋代《清明上河圖》為藍本,仿造沙洲古城設計建造而成,建築面積達1萬平方米。敦煌古城的建築風格具有濃郁的西域風情,城開東、西、南三門,城樓高聳;城內由高昌、敦煌、甘州、興慶和汴梁五條主要街道組成,街道兩邊配以佛廟、當鋪、貨棧、酒肆、住宅等,敦煌古城再現了唐宋時期西北重鎮敦煌的雄姿,被稱為中國西部建築藝術的博物館,具備拍攝古代西部國邊塞軍事片的獨特優勢,現已成為中國西部最大的影視拍攝基地,在這裡已先後拍攝了《封神演義》、《新龍門客棧》等二十多部影視劇。

【特色小吃】驢肉黃面是敦煌名食,正宗的醬驢肉黃麵館在敦煌市西大橋農貿市場門口(敦煌市文廟巷84號),順張驢肉黃麵館,彭德懷元帥、美籍華裔物理學家李政道都品嘗過。

旅遊購物

敦煌特產主要有手工地毯、彩塑、工藝駱駝、夜光杯、水晶石眼鏡、工藝字畫、敦煌臘染、古董等。敦煌的特產以甜美的瓜果和夜光杯最為有名。

敦煌素有“瓜州”之稱,很早就是一個瓜果之鄉了,盛產各種香甜味美的瓜果葡萄。由於敦煌地處西北高原,屬典型的溫帶大陸性氣候,夏季日照時間長,晝夜溫差大,而其沙質土壤又特別適合瓜果的生長,所以敦煌的瓜果味道特別鮮美可口。敦煌的主要瓜果特產有李廣杏、紫陽桃、鳴山大棗、陽關葡萄、沙瓤西瓜、白蘭瓜、黃河蜜瓜、冬果梨等。這其中以李廣杏最為著名,據說是漢將軍李廣駐軍於此時從內地帶到帶來的毛杏發展而來的。

近年來敦煌研製開發了果脯系列產品,人們總願意帶些乾果製品饋贈親朋好友。敦煌酒、敦煌礦泉水、敦煌水果飲料也很受人們青睞。

敦煌夜光杯又名陽關玉杯。它以祁連山所產優質墨玉、黃玉和碧玉為原料,繼承傳統工藝精工雕琢而成,是很名貴的飲酒器皿。據西漢東方朔《海內十洲記》載:西周(約公元前1066年——前771年)國王姬滿應西王母之邀赴瑤池盛會,席間,西王母饋贈姬滿一隻碧光粼粼的酒杯名日“夜光常滿杯”。姬滿如獲至寶,愛不釋手,從此夜光杯名揚千古。“葡萄美酒夜光杯”,王瀚的這句詩一語道破天機,紅粉配佳人,寶劍贈英雄,葡萄美酒當然要用夜光杯來品嘗!

工藝駱駝:駱駝是古絲綢之路上主要的運輸工具。也是大漠中特有的動物之一,它耐高溫、耐嚴寒、耐饑渴性乖巧.人們常用它馱物跋涉於戈壁沙漠中有“沙漠之舟”之稱。其堅韌不拔忍辱負重的吃苦精神和憨厚碩壯的形象深得人們喜愛,曾作為中國藝術節的吉祥物敦煌民間的手工藝者,以棉

墩煌

墩煌土特產品

李廣杏 李廣杏可稱敦煌水果之王,每年七月是李廣杏的收穫季節。李廣杏因其光澤黃亮、汁甜如蜜而享有盛名。關於李廣杏的來歷,還有一段美麗的傳說,相傳西漢年間,飛將軍李廣率部西征,夏日炎炎,將士焦渴難忍。突然空中襲來一陣奇香,只見兩匹彩綢自流雲中飄下。李將軍策馬追舌,拔出神箭射出,其中一匹彩綢應聲落地,變成一片果實纍纍的杏林。眾人爭食,苦似黃蓮。李廣憤然砍平杏林,次日渭晨,卻見杏林又枝繁葉連,鮮嫩欲滴的黃杏令人饞涎欲滴。李廠忍不住摘下一個咬了一口,頓時香人肺腑,將士們紛紛摘杏食之,頓覺精神倍增。原來,那兩匹彩綢本是甜杏仙子和苦杏仙子,奉王母之命來救李廣的,她們只顧嬉戲,惹怒李廣而射落了苦杏仙子,深夜甜杏仙子攏到了苦杏仙子,施展仙法,在苦杏樹樁上接上甜杏樹枝,最後結出了清香甘甜的黃杏。當年曾為李廣解危救困的甜杏,隨著李廣大軍傳人敦煌,所以敦煌人把它叫作李廣杏。

鳴山大棗 鳴山大棗以個大味甘營養豐富著稱。每顆鮮棗重量可達45克,成熟後外表光亮紅中透黑。宛若紅寶石,它含有豐富的蛋白質,脂肪,維生素以及鈣、磷、鐵等營養物質,藥用價值極高,是補血、益氣、養腎、安神之佳品。大棗宜制乾棗和酒棗。敦煌酒棗風味獨持,製法是秋後挑選個大飽滿的鮮棗,用酒攪拌,封存於瓦壇中,到冬春啟封,鮮活如初。棗香伴著酒香,確能使人饞涎頓溢,熏熏欲醉。

陽關葡萄 古陽關下盛產葡萄,主要品種有無核白珍珠、白水晶、馬奶子,喀什紅、玫瑰香等,近年來又引進了紅堤、黑堤等名優新品種。因陽關周圍屬沙漠型氣候,光照時間長,晝夜溫差大,長出的葡萄皮薄,色鮮,清香多汁,酸甜可口,品質優良。陽關葡萄既可鮮食,又可風乾,還可釀酒。如今,古陽關下的南湖鄉已成為葡萄生產基地,新建的1000米葡萄長廊,內設石凳、石桌,遊人步人葡萄長廊,一邊觀賞,一邊品嘗,悠然自礙,不亦樂乎!

敦煌瓜 到敦煌不吃敦煌瓜,可是一大遺憾。古時敦煌一帶盛產美瓜,故有“瓜州”之稱,史書記載:“敦煌古瓜州,出美瓜。狐人其中,不露首尾。”敦煌瓜水分足,含糖量極高,是消暑解渴的佳品,敦幄瓜品種較多,主要有炮彈瓜、嘗蜜紅,克克齊、黃河蜜、金皇后、香瓜、白蘭瓜等,其中以新品種的黃河蜜為最,其瓜圓形,個不大,皮色黃亮似金,瓜瓤碧翠如玉,色澤極為誘人。瓜味甘甜,咬一口蜜汁沾唇,香氣撲鼻,且有輕淡香醇的酒味。

香水梨 隆冬季節來到敦煌你就會看到一種冰凍如石、黑褐晶亮的水果。將它浸人涼水之中,約一刻鐘後,果品表面蛻出一層薄薄的冰殼,剝去冰殼,去皮吮食,酸甜適宜,余香沁人心脾。這就是敦煌特有的消冰香水梨。香水梨俗稱軟兒梨,是敦煌傳統的水果品種,栽培歷史悠久,果品色澤質地俱佳,鮮食美味可口,儲藏簡便易行。香水梨營養豐富,含有檸檬酸、蘋果酸、葡萄糖、果糖以及多種維生素,食之可以解煩去燥,潤肺生津,是價廉物美、食療兼備的妙品。

紫胭桃 紫胭桃又名李廣桃.為甘肅省稀有的獨特品種。因此桃顏色紫紅中含綠,呈胭脂色而得名。此桃八月成熟,以形體均勻,色澤艷麗,肉厚味香而聞名,其果肉呈蜜白色,味甘清香,含汁豐富,有較多的蛋白質、脂肪、維生素、有機酸、礦物質、粗纖維和碳水化合物等營養成份。鮮食可解飢解渴,補養身體。

風味小吃

敦煌臊子麵 敦煌臊子麵是一種傳統手工麥麵製品,作法是將麵粉

墩煌

墩煌敦煌黃面 黃面也是一種麥麵製品,它細如龍鬚,長如金線,柔韌耐拉。煮熟後,調湯或加菜食用,香味溢口,別具風味。製作黃面的工藝極其講究,操作也非常不易。拉麵師傅時而要將面拉成長條,時而鏇轉擰成麻花狀,將一團七八斤的麵團拉成一把細如冬粉的麵條。下鍋煮熟的黃面色澤黃亮,乘熱拌萊食之,吃起來開胃去膩,清熱解煩,令您食慾大增,大飽口福。

漿水面 漿水面先要製作漿水,把芹萊或箭桿白萊、蓮花萊投入麵湯,加上漿水酵子,盛入缸內放在溫暖處發酵三天,即可製成清酸可口的漿水。它含有多種有益的酶,能清暑解熱,增進食慾,為夏令佳品。手工麵條煮熟後,涼開水浸過盛人碗內,加入漿水,澆上熗過的油蔥花,撒上芫荽末,即成漿水面。三伏盛暑食之,不僅能解除疲勞,恢復體力,且對高血壓、腸胃病有一定療效。

敦煌釀皮子 敦煌釀皮子有的晶瑩黃亮,有的光潔如玉,拌上特殊的佐料後味酸辣,柔韌爽口,食用方便,是極為普遍的一種民間小吃、本地快餐。釀皮子是一種麥麵製品,製作時先將優粉加水和勻,然後將麵團置人清水中翻攪抓揉,使面料中的澱粉與蛋白質充分分離,剩下蛋白質,俗稱麵筋。而溶解於水的麵漿,便是加工釀皮子的原料了。在水滾沸後,烙麵漿舀人鐵皮圓盤中塗勻,放人開水中煮幾分鐘,面汁為餅便成為釀皮子。然後將餅狀的釀皮切成細長條,放幾片麵筋,加一點芥茉、蒜汁、辣椒,香油等便可食用。

泡兒油糕 泡兒油糕是敦煌賓館根據民間傳統方法創出的一種風味食品,因其色澤黃亮,表面膨鬆如輕紗,結有密密麻麻的珍珠小泡,故而得名,泡兒油糕是從唐代“見風俏”演變而來,最初流行在宮廷、宮邸的宴席上,由於製作廚師寥寥無幾,街市上很難見到。製作時用大油和水燙麵。在整個燙麵、揉搓、包餡、炸制過程中,既要求油,水,面的比例合適,又要求油溫適宜和火候恰當。這樣才能膨鬆起泡,形成表層脆酥似飛絮,內里香甜如糯糖的特色,吃起來酥鬆香甜,是中外遊客首選的風味食品。

羊肉粉湯 羊肉粉湯是敦煌傳統小吃。選用敦煌本地飼養的膘肥體壯羯羊,宰好洗淨切成大塊,然後清水下鍋。待快熟時,打淨血沫,放人少許精鹽,肉熟後撈出,剃骨,後將剃骨回鍋,溫火熬煮成湯。食用時,先將骨湯兌水,放人適量生薑。胡椒,花椒,桂皮,玉果,辣椒、精鹽,蘿蔔片。大蒜等香料煮沸,再將熟肉切成薄片與切成塊的涼粉盛人碗中,舀入沸湯,上面撒上香菜末、韭菜和蔥、辣椒末等。觀之紅黃綠白,香味撲鼻,食之香辣爽口,肥而不膩。有滋補、發熱、祛寒之效。

敦煌酒 採用傳統工藝,以優質純正的高梁、小麥為原料,用清澈透明的“沙州泉水”釀造而成,為地方名優產品之一。敦煌酒廠生產的敦煌玉液、敦煌酒、敦煌宴酒、敦煌醇等系列白酒,以酒色清亮,窖香濃郁、醇厚柔和的特點,深受廣大消費者喜愛。先後榮獲第二屆中國農業博覽會金獎,美國國際名酒博覽會金獎和甘肅省鄉鎮企業系統名牌產品等多種榮譽。敦煌人十分好客,來到敦煌,品一次敦煌酒或買上兩瓶饋贈親友,也不失為旅途中的一件美事。

旅遊時間

每年的5月至10月是敦煌旅遊的最佳時間。敦煌深處內陸,受高山阻隔,遠離潮濕的海洋氣流,屬極乾旱大陸性氣候,年均氣溫9.3℃,7月平均氣溫24.7℃,一月9.3℃。全年乾燥少雨,晝夜溫差極大。每年春季這裡還有乾熱風和黑沙暴兩大自然災害,如果此時前往,應早作防備。

淡季游

淡季游敦煌最大的好處便是省錢。此時敦煌所有的景點(陽關博物館除外)門票價格減半,景點內的娛樂項目還可以砍價,這在旺季是絕對不可能的事情。不過淡季在敦煌購物是比較困難的,不僅地攤幾乎絕跡,就連一些較大的門店也都閉門謝客。此外,部分景點專用線路(如去莫高窟的綠皮公交)會停運,只能選擇包車。如果是一人獨行,則較難找到人拼車。

特色活動

敦煌四月八廟會 敦煌"四月八廟會"是民間的傳統節日。每逢農曆四月初八,當地居民,特別是佛教信徒為紀念釋伽牟尼涅日,攜老扶幼,成群結隊,聚集在莫高窟、三危山、雷音寺燒香拜佛,朝聖祭祖。這一天,人們懷著虔誠的心理向佛祖訴說內心的痛苦和煩惱,尋求佛祖保佑,或祈福求財、或求消災滅禍、或求子、或求官。當做完這一切,走出洞窟、寺廟時,人們如釋重負,信心倍增。這一天整個窟區、寺廟人山人海,各個洞窟、小吃攤點、工藝品商店、文藝節目演出場,甚至樹林中、小溪邊,遊人摩肩擦踵,熱鬧非凡,接連幾天,盛況不絕。

"沙鳴晴嶺" 是古代敦煌八大景之一。每年六月一日,敦煌市旅遊局、文化局、體委等單位聯合舉辦一次大型滑沙節,當上百名滑沙愛好者一齊從山頂順坡滑下,整個山體發出雷鳴般的轟鳴聲,五公里外的城內都能清晰的聽到這一聲音。中央電視台曾播放這一盛況,令世人嘆為觀止。

敦煌石窟

中國甘肅敦煌一帶的石窟總稱。包括敦煌莫高窟、西千佛洞、榆林窟、東千佛洞及肅北蒙古族自治縣五個廟石窟等。有時也專指莫高窟。莫高窟在今甘肅省敦煌市中心東南25千米的鳴沙山東麓的斷崖上,創建於前秦建元二年(366),歷經北涼、北魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代相繼鑿建,到唐時已有1000餘窟龕,經歷代坍塌毀損,現存洞窟492個。保存著歷代彩塑2400多尊,壁畫4.5萬餘平方米,唐宋木構窟檐5座。洞窟最大者高40餘米、30米見方,最小者高不過幾十厘米。窟外原有殿宇,有木構走廊與棧道相連。壁畫有佛像和佛經故事、佛教史跡、神話等題材,構圖精美,栩栩如生。造像均為泥制彩塑,分為單身像和群像。造型生動、神態各異,最大者高33米,最小者僅0.1米。壁畫除佛教題材外還繪有出資建造石窟的供養人像和耕作、狩獵、捕魚、婚喪、歌舞、雜技、旅行等生產、生活情景。1900年發現藏經洞,出土了大批古代寫本和其他文物(見敦煌文書)。西千佛洞位於今敦煌市西35千米南湖店附近黨河北岸斷崖上。始建年代晚於莫高窟,現存北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等時代的洞窟20個,窟形、壁畫同於莫高窟,塑像多為後世重修。榆林窟位於安西縣城西南70千米的踏實河兩岸。現存唐、五代、宋、西夏、元、清代的洞窟41個。東千佛洞位於今安西縣城東南約70千米橋子鄉的山谷中,約始建於西夏之前,今存有西夏、元、清等朝代的洞窟23個,塑像有說法像、思惟像、高僧像等,壁畫題材內容、藝術風格與榆林窟同時代壁畫相同。五個廟石窟位於今肅北蒙古族自治縣城南20千米黨河上游的峽谷中,始建於北朝晚期,今存五代、宋、西夏、元等時代洞窟4個,無塑像遺存,壁畫多經變和密宗佛像。毀壞嚴重。敦煌石窟始自十六國,至清代1000餘年中不斷修建,其塑像、壁畫比較集中地反映了歷代佛教藝術的發展,形成具有獨特民族風格的敦煌石窟藝術體系。其中莫高窟被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

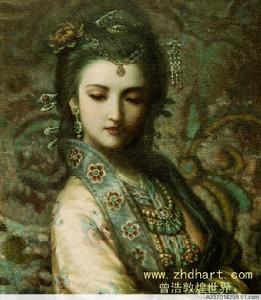

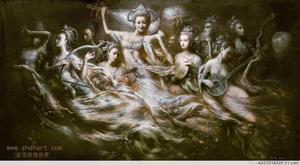

敦煌壁畫

敦煌壁畫泛指存在於敦煌石窟中的壁畫。敦煌壁畫包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552個,有歷代壁畫五萬多平方米,是我國也是世界壁畫最多的石窟群,內容非常豐富。敦煌壁畫是敦煌藝術的主要組成部分,規模巨大,技藝精湛。敦煌壁畫的內容豐富多彩,它和別的宗教藝術一樣,是描寫神的形象、神的活動、神與神的關係、神與人的關係以寄託人們善良的願望,安撫人們心靈的藝術。因此,壁畫的風格,具有與世俗繪畫不同的特徵。但是,任何藝術都源於現實生活,任何藝術都有它的民族傳統;因而它們的形式多出於共同的藝術語言和表現技巧,具有共同的民族風格。著名的敦煌壁畫有九色鹿救人、釋迦牟尼傳記、薩錘那捨身飼虎等著名的壁畫故事。

最早先民

隨著科學技術的發展,人們愈來愈感覺到遺傳基因的重要性,所以更喜

墩煌

墩煌其實,和現代人一樣,大多數人都並不喜歡偏僻的荒野,偶爾玩玩可以,長期居住大多不願意。到偏僻山野長期生存的人,大多出於無奈。敦煌最早的先民更是出於無奈,被迫來到這塊土地上的。

大約距今四千多年前,即堯、舜、禹的傳說時代,各部族之間,相互掠奪財富和人口的戰爭經常發生。在這種弱肉強食的形勢下,各親近部落自然結成部落聯盟。堯、舜、禹作為中原部落聯盟最強大的首領,則經常對周圍弱小部落發動征服性戰爭。

哪裡有壓迫哪裡就有反抗,有征服就有反征服。如何對付被征服部族的反抗也就成了征服者的一大難道。流放,是其對付被征服者的辦法之一。

據《尚書》記載:"流共工於幽州,放驩兜於崇山,竄三苗於三危,殛鯀於羽山,四罪而天下鹹服。"其中的"三苗",即是曾經生活在長江流域"彭蠡之波"、"洞庭之水"的三苗部族,由於在與中原部落的戰爭中遭遇失敗,卻又不服,時時反抗,"為政不善",故被舜、禹先後放逐之。

就這樣,戰敗的三苗族一部分成員作為"四凶"之一,從江淮地區被押解到偏僻荒涼的大西北,放逐到河西敦煌一帶。從此開始了新的生活,同時亦為敦煌歷史譜寫了嶄新的一頁。

和大多數地區的居民一樣,敦煌的居民成分也不是單一的,一成不變的。戰國至秦時期,活動在敦煌一帶的人主要是月氏、塞種胡和烏孫等族。在這些種族中,以月氏最強大。原居住在敦煌的羌戎族,被"並於月氏",而塞種胡和烏孫,或被"遂往蔥嶺南奔",或"亡走匈奴"。\西漢時期,出於扼守河西,開發西域的戰略需要,西漢王朝不斷向敦煌大量移民,實行"屯田戍邊"的政策。屯田組織分為軍屯和民屯兩種。軍屯的主要勞動力是戍卒和士兵,民屯的主要勞動力是田卒和移民。大量的移民中,有一些是因犯罪而貶謫徙邊的世家豪族,也有普通的貧民和罪犯。如據史書記載,武帝晚年,發生太子叛亂,後來,隨太子叛亂的兵士、將領、官吏,便都被流放到敦煌。

由此可見,西漢時的敦煌,聚集著來自中國各地的軍人、犯人和亡命之徒,這使我們重新想起"竄三苗於三危"的故事,好像歷史在不斷地重演。實際上,各朝各代的一些"奸猾吏民",正是社會中最有活力和生氣的一批人,他們不安於現狀,勇者"奮而思斗",智者"靜而思謀",於是被作為危險份子發配邊地開墾荒地,抵禦外敵。這種情況在近、當代也經常出現,可曾記否,二十世紀五六十年代不是有大量的右派和反革命份子被押送往新疆等地勞動改造嗎?

在敦煌歷史上,曾有許多民族在這裡居住或活動過,如匈奴、吐蕃、回鶻、党項、蒙古等族,不過,長期以來,陸陸續續從中原等地區遷徒而來的內地民族則一直是敦煌居民的主要成分。這種情況一直延續至今。當然,這些遷徒而來的人們中,並非全是流放者,也有大量隨軍擴疆的家屬或戍邊而留下的兵士將領,還有許多因戰亂或其它原因到此避難的各階層人們,更有因歷代王朝採取屯田墾荒等徙民實邊政策而來的一批批移民。"移民"的性質,深深地給敦煌歷代居民有意識或潛意識地打上了"外來"的烙印;因此,我們有理由相信,這些不安分守紀的人們,一定會在這塊孤懸西陲的土地上,創造出令人驚嘆的奇蹟。

相關電影

電視劇:大敦煌

墩煌

墩煌導演:陳家林

主 演:唐國強...西 夏 王

黃海冰...方 天 佑

陳 好...梅朵公主

翁 虹... 紅柳

任天野... 旺 榮

劇情簡介《大敦煌》一部跨越了1000多年歷史螢屏上第一次全面徹底地展現敦煌故事全劇將圍繞著“藏寶、奪寶、護寶”這條主線展開演繹出敦煌最具有戲劇性傳奇該劇講述了最具戲劇性三個時段:第一部主要以1036年北宋時期為背景講述敦煌歸義軍西夏崛起威脅下藏寶於莫高窟故事;第二部以1900年清朝末年為背景主要表現清朝末年國運衰微敦煌文化遭遇劫難故事;第三部則主要描寫1936年中華兒女和海外歸來知識分子為保護敦煌前仆後繼故事