重放的鮮花

重放的鮮花ISBN:750331235

作者:汪朗

出版社:解放軍文藝出版社

定價:21

出版日期:2000-07-01

版次:1

開本:32開

簡介

《重放的鮮花》是一部多人作品合集。1956年至1957年上半年,“百花齊放,百家爭鳴”的政策給中國當代文學帶來勃勃生機,出現了一批眼光敏銳、關注社會問題的青年作家和詩人,產生了一些張揚個性的詩歌和一批揭露社會弊端的特寫和小說。不久,“反右”鬥爭擴大化,這些青年作家遭到嚴厲的批判,他們的作品被徹底否定,打成“反黨反社會主義的大毒草。”二十多年後的1979年,上海文藝出版社從這些被封殺多年的作品中選取了流沙河、劉賓雁、耿簡、鄧友梅等十七位作者的曾在社會上有過較大影響的篇章,編輯為《重放的鮮花》出版。出版前言

這本集子裡,收集的都是發表在二十多年前的作品。

一九五六年,我國生產資料所有制的社會主義改造已經基本完成,全黨工作的重點正在向社會主義建設方面轉移。面對當時新的形勢,新的任務,一些作家根據毛主席提出的“百花齊放,百家爭鳴”的方針,對文藝作品如何反映人民內部矛盾,以及創作題材、創作風格的如何多樣化,進行探求,並且發表了一些有影響的作品,但是不久,這些作品卻受到了這樣那樣的批判,有的被打成了“反黨反社會主義的大毒草”。文化大革命中,林彪、“四人幫”對解放十七年的文藝作品大張撻伐,這些作品更是首當其衝,屬於斬盡殺絕之列,從此被長期禁錮。不得再見天日了!

粉碎了“四人幫”,這些先前被打成“毒草”的作品,也重新得到了應有的評價。為了偵一些長期被禁錮的作品與廣大讀者見面,我們選取了一部分在社會上有過一定影響的篇章,編輯成這本集子,並且把它題名為《重放的鮮花》。

在橋樑工地上

在橋樑工地上重讀這些二十多年前的作品,仍舊強烈地感到它們的時代氣息和現實意義。我們從《在橋樑工地上》、《本報內部訊息》、《組織部新來的青年人》、《改選》等這些“干預生活”的作品中,看到那裡麵塑造的羅立正、陳立棟、劉世吾等形形色色的官僚主義者,今天還在玷污我們黨的榮譽,腐蝕我們黨的肌體,妨礙我們奔向四個現代化的步伐。我們必須與之作積極的鬥爭。我們也可以從這些作品裡的曾剛、黃佳莢、林震等人物身上,汲取到鼓舞意志、奮起鬥爭的力量。《小巷深處》、《在懸崖上》和《紅豆》等寫愛情題材的作品,作者是通過寫這些所謂“家務事,兒女情”、“悲歡離合”的生活故事,藉以撥動人們心中的“情弦”,歌頌高尚革命情操,歌頌新社會;鞭撻自私自利的醜惡靈魂,批判舊世界。它們能發人深思,促人猛省;引人向上。總的說來,這些“干預生活”的和愛情題材的作品,它們不是為暴露而暴露;為愛情而愛情,它們都有一定積極的社會意義,也有一定的藝術質量,即使其中的某些篇,還存在這樣那樣的缺點或錯誤,但只要遵循嚴格區分兩類不同性質矛盾的原則,不把藝術問題和政治問題混同起來,不把政治思想方面的一般錯誤和反黨反社會主義的毒草混同起來,就不應該剝奪它們與讀者見面的權利,不能否定它們存在的價值,實踐是槍驗真理的唯一標準。這些作品藝術水平的高低,缺點錯誤的大小,將會得到廣大讀者的檢驗和評定。

背景介紹

20世紀80年代的文壇,在“雙百”文藝方針的鼓舞下,亠大批老作家以新時代主人的熱情重返文壇,作品選集《重放的鮮花》便是標誌。“朦朧詩”的出現,如一縷清風,刷新了詩歌語言的美學原則,恢復了個人話語在詩歌領域的作用。80年代前期的文學,從“傷痕文學”、“反思文學”、“知青文學”到“改革文學”,文學作品以較為深邃的歷史縱深感和較大的思想容量,揭露現實中的社會問題,如《喬廠長上任記》;而對傳統文化追尋的“尋根文學”,對現代青年生存體驗的張揚的“先鋒文學”則構成了80年代後期文學的主流。三毛的遊記散文、瓊瑤的言情小說、金庸的武俠小說等通俗小說更使心靈徹底的釋放。

三毛

三毛一九七九年年初,隨著黨的十一屆三中全會肯定了實踐是檢驗真理的唯一標準後,推倒了兩個“凡是”觀點,把長期以來束縛著理論界、文藝界人們思想的緊箍咒拿掉了。為錯劃右派的同志平反等一系列撥亂反正工作,也在積極進行。正是在這樣的情況下,上海文藝出版社決定將反右運動中被打成毒草或批判過的作品重新評價,編輯出版,並把它命名為《重放的鮮花》。選入這本集子的十七位作者的二十篇作品,主要是曾經在全國性刊物上發表或在全國性刊物上公開批判過的有一定影響的小說、特寫。當然,也可能有入選不當或可以入選而被遺漏了的。

這本集子裡的作品,一大部分是所謂“干預生活”、揭露社會陰暗面的題材。“干預生活”這個口號,即使在今天來展開爭鳴,也還會有各不相同的意見,但只要我們回顧一下這些作品誕生之前的文學創作方面存在的迴避現實生活中的矛盾衝突,只能歌頌,不能批判;只寫光明面,不寫陰暗面的極左傾向,就會覺得這些作品勇敢地衝破人為設定的創作禁區,批判橫亘在社會發展道途中的形形色色的反面人物和消極現象,這樣的“干預生活”,不僅無可非議,談不上是什麼毒草,實在是應該給予支持發揚的。《本報內部訊息》、《組織部新來的年輕人》、《改選》、《入黨》、《爬在旗桿上的人》、《沉默》、《被包圍的農莊主席》、《科長》等,雖然在揭示問題的深淺和藝術成就的高低方面各有不同,但也都具有這種揭示社會現實矛盾,引起療救者的注意的功效。尤其是在這些作品中,作者還塑造了與這些反面人們、消極現象作鬥爭的先進分子形象,人們不僅從中看清了羅立正之流怎樣在玷污黨的榮譽,腐蝕黨的肌體,同時也見到了和他作鬥爭的青年工程師曾剛這樣的先進人物,並且可以從這樣的人物身上汲取力量,勇敢戰鬥,奮發圖強。

寫愛情題材的篇章在集子裡也有較大數量。這當然不是編者的偏愛,而是這類題材的作品,當年在被批判中也是首當其衝的。回顧在“百花齊放,百家爭鳴”的方針提出之前,對於寫愛情題材的作品,雖然沒有什麼禁止的明令,但一經涉獵,往往容易被戴上“小資產階級情調”、“歌頌知識分子”、“兒女情”、“黃色”等等帽子,事實上已成了一個創作的“危險地帶”。鄧友梅的《在懸崖上》發表後引起強烈反響,除了作品本身的藝術成就以外,還同當時讀者對這類題材已經相當生疏、產生了饑渴感不無關係。這裡入選的《在懸崖上》、《小巷深處》、《紅豆》、《寒夜的別離》、《西苑草》、《美麗》等篇,有的批判對待愛情的損人利己思想;有的描寫在舊社會被損害被侮辱的婦女,在翻身解放後建立新的愛情生活時的曲折鬥爭;有的表現了知識分子走向革命道路過程中在愛情問題上的痛苦歷程;有的歌頌老一輩革命者為革命犧牲了愛情的崇高精神。這些作品,藝術上有一定特色,它們借愛情撥動了人們的心弦,歌頌革命,歌頌光明,歌頌高尚情操,鞭撻黑暗的舊世界,鞭撻自私自利的醜惡靈魂。即便是有的篇章還存在某些缺點和不足,但就總的傾向來說,都是引人向上的。

宗璞寫作紅豆的年代

宗璞寫作紅豆的年代《平原的頌歌》、《楊婦道》、《太陽的家鄉》和散文詩《草木篇》的選入,有些特殊原因。前兩篇的作者,是當年被打成“反黨集團”的“探求者”成員,這兩篇作品被說成是“反黨”“探求”的代表作。《平原的頌歌》原是歌頌一位熱愛平凡工作,安於在偏僻荒涼、寂寞冷落的小站上乾一輩子的鐵路幹部的,因為描寫了小站的荒涼冷落,就被扣上了“醜化社會主義”的罪狀;《楊婦道》被說成壞作品,只是因為作品中的主人公楊婦道是個自私落後的農民。儘管作者是把這個落後人物作為諷刺對象寫的。

《太陽的家鄉》也是作者被錯劃為右派後,用株連法給作品定罪狀,說它的罪狀是歌頌了解放前的知識分子。儘管這個知識分子是為科學獻身的。

散文詩《草木篇》的入選與否,曾經是一個難題。因為據說毛主席曾經批評過這一作品。就作品本身給人的感受來說,它也不如小說、特寫那么直接、明確,所以評價不很一致。而就這一作品在反右期間在全國的影響來說,不入選實際上就表明還是當它毒草,持否定態度。我們徹底從“凡是”觀點的束縛中解放出來,考慮它的主要傾向是好的,決定給予入選。

“實踐是檢驗真理的唯一標準”。……文藝界的反映尤其強烈,各地報刊、廣播先後推薦評介不下幾十處,並且引起了國外文藝界的注意,有的報紙也發表評介文章,有的出版社準備翻譯出版。全國第四次文代大會還把它的出版,載入了60年來文藝大事的史冊。總之,《重放的鮮花》出版,成了文藝界撥亂反正,給作家、作品落實政策的一個標誌,也成了17年裡也存在過極左傾向的一個佐證。陸放翁的《詠梅》詞里有過這樣的名句:“零落成泥輾作塵,只有香如故”。對梅花這樣傾揚,只不過是詩人的主觀願望,有誰能在落盡花瓣的梅花樹下永久嗅到香味呢?但借用這一名句來比喻優秀的文學作品,也許倒是合適的。一個堅信馬克思列寧主義,堅決走社會主義道路的革命作家,他站在革命人民的立場上,寫出反映人民意願,符合生活真實,對推動歷史前進起積極作用的作品,不管他(它)們會受到怎么樣的不公平待遇,歷史終會作出公正的評判,它們的香味艷色,總是會常留人間的。

《重放的鮮花》與撥亂反正

1979年5 月,上海文藝出版社出版了小說集《重放的鮮花》,引起社會的轟動。為紀念改革開放三十周年,上海電視台“記憶”欄目要為《重放的鮮花》做一個專題,編導許盈盈特向相關人員作了訪問調查,也提了幾個問題要我回答。

一、《重放的鮮花》問世後的情況

《重放的鮮花》一上架就引起了很大的轟動, 1.15元一本,印了20萬冊,一下子就賣完了。因為這裡面選的作品,在1957年反右時期都被批判為“毒草”。但是,這些作品實際上是“鮮花”,在發表時發生過很大的影響,二十多年裡卻不允許出版流傳。文革剛剛過去沒多久,就能看到這些被禁錮了好作品重新問世,你說人們怎么會不激動?

此書不僅銷量多,更重要的是社會反響大.。從新華社、《人民日報》、中央人民廣播電台,到各個省市的報刊,都是一片讚譽,大概有80多個新聞單位參與了報導,成了當時社會各界關注的一個熱點。讀者來信也很多,有人高興地在信里說:“掩埋了20多年的玉石,又從大地深處被挖出來了。”有些地方甚至放起鞭炮慶祝此書的出版。

二、為什麼一本書能引起這么大的轟動呢?

主要那時候文革剛剛結束,百廢待興。文革十年里很多書都被定為封資修,成了禁書,不能看。 就是“八個樣板戲一個作家”,文化讀書生活極為枯燥!我記得我原有的幾本外國文學作品,如《十日談》《紅與黑》等,有些朋友知道了,就想方設法地借去互相傳閱,到後來我再去要,他們就說沒有了,其實我知道是他們藏起來不捨得還我了。

我1972年從五七幹校調到出版社工作,當時上海的10 幾家出版社,合併為一家出版社,叫上海人民出版社。出版社是個與書打交道的行業,原本都有很多藏書。可是當時出版社圖書資料室的大部分藏書,都作為“封資修”封存,不能閱讀。如果你想讀一些類似《金瓶梅》的禁書,或者是什麼“大毒草”,需要打報告,得到了批准才可以借到書,而且不能借回家,必須在圖書資料室裡面讀,今天讀不完,明天再來。

那時候書荒嚴重,新華書店就那么幾本書,所以等到文革結束,人們壓抑了十多年的求知渴望,就像開了閘門一下子噴湧出來。一有圖書到,新華書店就擠得水泄不通,天天排長隊,有時隊伍能在馬路上繞幾個圈,那真是蔚為壯觀,有兩套書特別轟動,一個是1977年恢復聯考,很多人要買重印的文革前的《數理化自學叢書》,另一個是一套外國文學叢書的重版,那不僅是排隊了,把窗子都擠破了。有些書嚴重供不應求,像新創刊的《文化與生活》,印了200多萬冊,還是不能滿足需要,只得憑票供應。當時在文藝出版社工作的職工,每人發5 張票子,也往往應付不了眾多“開後門”的索票者。

三、《重放的鮮花》與這些書有什麼不同呢?

最大的不同在於:《重放的鮮花》所選擇的17位作家的代表性作品,都是1957年反右期間被批判為“毒草”的作品,其中不少作者因此被扣上右派帽子,它的出版為這些作品和作者正名,成為出版界解放思想的一個重要象徵。“重放的鮮花”這一書名,成了當時撥亂反正的代名詞。這本書的出版,不僅在當時文化極度饑渴的狀況下,為人們提供了一本好的讀物;更是在多年禁錮以後,表達了人們要求深入批判極左路線的渴望。在1979年底舉行的全國第三次文代會上,巴金發言兩次提到《重放的鮮花》的出版。文代會和文化部合編的《六十年(1919-1979)文藝大事記》,特別將它列入了條目。《重放的鮮花》既是當時撥亂反正與思想解放的產物,又推動了當時的思想解放與撥亂反正。此後出版的幾部當代中國文學史,都提到了《重放的鮮花》的出版。

四、 《重放的鮮花》中的作品是在什麼情況下產生的?作者是哪些人?

王蒙

王蒙這裡面很多作者在今天都是很有名的,像王蒙、陸文夫、李國文、鄧友梅、劉紹棠、流沙河、宗璞、方之、阿章……他們都是在上世紀50年代冒出來的年輕作家。

1956年,黨的“八大”召開,全黨工作的重點向經濟建設方面轉移,提出了正確處理人民內部矛盾和“百花齊放、百家爭鳴”的方針。其時又從蘇聯引進了文藝作品要“干預生活”的口號。它鼓舞了許多青年作家大膽創新,突破原先創作上存在的迴避矛盾,粉飾現實,題材狹隘,以及公式化概念化的傾向,開始創作了一些面貎一新的小說,從《重放的鮮花》的內容來看,主要表現在兩方面:一是大膽“干預生活”,揭露了社會生活的陰暗面,比如王蒙的《組織部來的青年人》,李國文的《改選》,柳溪的《爬在旗桿上的人》,以及《本報內部訊息》等;二是擴大了題材,突破了愛情禁區,如陸文夫的《小巷深處》,鄧友梅的《在懸崖上》,劉紹棠的《西苑草》,阿章的《寒夜的別離》,宗璞的《紅豆》等。

五、你還記得你第一次讀到這些作品時的心情嗎?

我第一次讀到這些文章時,也就20多歲,剛到報社做記者,印象比較深的是讀到王蒙的《組織部來了個年輕人》。它寫的是一個叫林震的青年幹部,要求改革黨委機關中的官風官氣,讀了覺得很過癮,很解渴。我解放後也做過幾年團幹部,認為年輕革命者就應當這樣生龍活虎,生氣勃勃,有這樣的銳氣。

至於一些寫愛情的作品,特別感到新鮮,一篇作品發表了,往往在年輕同伴中爭相傳閱。鄧友梅的《在懸崖上》,是寫愛情的,刊登在北京的一家雜誌上,頗受歡迎。出版後幾天,他自己去王府井雜誌門市部買,這期雜誌已經賣完了,真有點“洛陽紙貴”的味道。

然而好景不長。1957年夏反右開始,這些作品或被指責為“惡毒攻擊”,或被批判為“宣揚人性論”“宣揚資產階級生活方式”,全部成了反黨反社會主義的大毒草,這些青年作家也大多被打成了右派,傳送邊疆、基層勞動,剝奪了寫作權,在這之後的20多年再也沒有寫過一篇小說。

六、《重放的鮮花》的策劃人與責任編輯是誰?此書是怎么醞釀出來的?

他叫左泥,談《重放的鮮花》最好是請他談,可惜他於2004年因病逝世.,人們將永遠懷念他在出版上的貢獻.。左泥解放前就參加革命 ,上世紀五六十年代在《上海文學》《收穫》雜誌工作, 是個資深的文學編輯,為人誠懇坦蕩,具有識見。

文革中,上海文藝出版社建制與上海其它出版社一樣,是被徹銷了的。

1978年初,上海文藝出版社恢復了建制,左泥在文學編輯室,我在戲曲編輯室。為適應撥亂反正,正本清源的要求,1979年初,我當時正主持創辦一個《藝術世界》雜誌,準備有計畫評介一些被打入另冊的藝術名作,如被視為“黃色”的《維納斯》《浴女》等名畫名塑, 以便將顛倒的美醜再顛倒過來。這時,左泥正在醖釀編輯《重放的鮮花》,一天,他到我辦公室來,問及《藝術世界》的籌辦情況,同時說了他準備編輯此書的打算。他說,新中國成立後。文藝領域的批判不斷,要一下子把批判錯了的作品都重新出版,困難很大,他想首先將1957年反右期間被作為“毒草”批判的作品選編出版。我說,這樣的作品也不少,他說,室里討論了,選收的範圍,限於發表在中央和省市級刊物上,並被公開批判具有全國影響的作品。我以為好。接著左泥談了這些作品的作者,有的還沒有平反,選編他們的作品存在一定風險,好在十一屆三中全會進一步提出了“解放思想,實事求是”的口號,這些作品已被實踐證明不是“毒草”,遲早會平反,估計不會有大的風險,即使冒點險也要去做。他還說,有些作者還不知道他們下落,聯繫起來也可能有困難,不過,多花點功夫,總能打聽到的。左泥平時話並不多,他那天與我的交流,卻是侃侃而談,顯示了他對這本書的編選已經思索很久,“胸有成竹”,且作了“涉險赴難”的思想準備。我倆互祝成功。1979年5 月,《重花的鮮花》出版,差不多同時,《藝術世界》的創刊號也問世。

七、具體實施起來困難嗎?

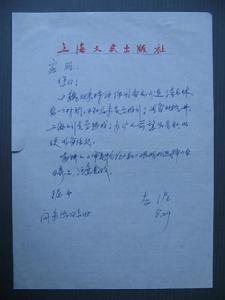

左泥信札

左泥信札根據左泥生前的回憶,當提出這個想法後,大家都表示很支持,之後就確定選目,著手聯繫作者,但是談何容易啊!這些作家被打成右派後,有的人被發配邊疆或下放基層勞動改造,當時有的已經平反,調回原單位;有的只摘帽不平反,仍就地工作;有的還不知下落。如向《人民文學》編輯部了解《改選》作者李國文,編輯部只告知“原屬全國總工會系統,好像是鐵路方面的”。然後經多方查詢,才與李國文聯繫上。向四川省文聯了解《草木篇》作者流涉河,省文聯轉向流的家鄉金堂縣了解,方知他只摘掉右派帽子,其時並未平反。方之則因為受不了折磨病逝了,還有人當時始終未聯繫到。

但是,只要接到左泥電話或信件的作者都很振奮,要知道自從1957年被打成右派以後,他們中的大部分人都失去了用筆的權利,更不要說能將寫的文章印成鉛字公開發表了。所以後來這些作家們都和左泥成了非常要的朋友,像李國文、陸文夫等人在新時期創作的作品,很多都交給上海文藝出版社出版。

八、難道就沒有遇到什麼阻力嗎?

當時在選擇入選哪些作品時,還是有猶豫的,特別是流沙河的《草木篇》,按體裁論,是散文詩,本屬於可選可不選之列。但這篇東西,當年在反右運動中,轟動全國,家喻戶曉。當時被他株連的人很多,發表它的詩刊《星星》編輯的4 名成員全都成了右派,刊物也被停了。川大有個教授寫了篇文章給它辯護,說“詩無達詁”,結果也成了右派。主要因為毛澤東1957年2月間一次談話,點了《草木篇》的名。這可是欽定的“毒草”,能碰嗎?經過反反覆覆研究,認為《草木篇》並沒有寄寓著什麼“反骨”,而是歌頌高尚品德和不屈不撓的頑強精神,立意是健康積極的。如果《重放的鮮花》不收《草木篇》,那就是認為它還是毒草,不能給予平反,那就說明我們還沒有衝破“兩個凡是”的束縛,這本書的撥亂反正意義就要大打折扣了。權衡再三,最後還是把《草木篇》選進了。

當然,也有該選而沒有選入的。發表於《解放軍文藝》上的

流沙河

流沙河九、那么書名是誰起的呢?

書名在編輯室內討論了很久,一開始打算叫《遲開的鮮花》,但是覺得不好,後來有一天, 文學室負責人吳真上班時說:就叫《重放的鮮花》吧,大家都覺得不錯。

封面設計很有想法很有特色,一片黑色裡面一支紅色的花沖了出來,表現了“寒凝大地發春華“的意境。據說一開始,左泥和美術編輯方昉討論出這個方案時,有人提出不要用黑色,擔心過分渲染突破禁區的效果會招來非議,建議改用紅色,但左泥和方昉堅持未改。

十、這本書出版之後,那些作家的反映如何?

這些作家自從1957年被打成右派後,就再也沒有寫過作品出過書,他們甚至害怕去看他們原來被批成“毒草“的作品,一想到那些作品就覺得是一種罪過,但是現在他們一下子覺得雨過天晴了,自己又能寫作了,又得到人們的尊重了,不少人都激動得熱淚盈眶。書中收有二篇作品的作者陸文夫,寫了篇文章描述當時的心情,他說他拿著《重放的鮮花》淚流滿面,雙手顫抖,曾經流血的傷口,變成了兩朵鮮花,左右各一,佩帶在胸前。他說他現在才知道原來他根本沒偷過東西,偷得或許是火吧,那是普羅米修斯的行為!

陸文夫

陸文夫新時期開始,在我國文壇上,有二支特別顯眼的勁旅,一是知青作家群,一是“五七”作家群。“五七”作家群的主力,就是收入《重放的鮮花》中作品中的那些作家,他們在改革開放的新時期發出了璀璨的光芒。

十一、那么《草木篇》呢?出版後也沒什麼事嗎?

當時四川確有人對這本書收了毛澤東點名過的《草木篇》而不滿,表示要“狀告”編輯出版者。據說還有一位地位相當高的人士曾經責問:“重放的鮮花”是不是都是鮮花?意思也是指《草木篇》不能算“鮮花“。但是,撥亂反正的形勢發展很快,《重放的鮮花》出版不久,《星星》刊物得到了復刊,他們在復刊詞上專門刊登了黨給他們落實政策的話,徹底給《草木篇》翻了案。這樣,“狀告”和指責也只得偃旗息鼓了。

上海文藝出版社因此顯示了她政治上的敏銳和學術上的識見,贏得了作者和讀者的信賴,在新時期邁開了新的步伐。

宗璞

| 致力於研究宗璞的相關信息,包括其出生、生長背景,主要作品等。 |