簡介

《星星》

《星星》《星星》詩刊是中國當代詩壇創刊最早專業詩歌刊物。創刊以來,一直保持前沿、開放的姿態,以推介中國新詩最新成果、展現詩歌文本演變為己任,見證了詩壇的繁榮和詩歌新人的崛起。2004、2005連續兩年榮獲國家期刊獎,國家中文類核心期刊。《星星》詩刊是中國詩壇具有權威性、經典性的專業詩歌刊物。

《星星》詩刊創辦於1957年1月,是新中國創刊最早的詩歌刊物。50年來,《星星》曾先後發表朱德、董必武等老一輩革命家的詩作,並首發流沙河、北島、顧城、舒婷等當代著名詩人的代表作。上世紀80年代《星星》詩刊推選“中國十大中青年詩人”,成為當時的文化盛事。如今,《星星》詩刊每年都要舉辦各類詩歌節、詩歌交流會,不僅在四川培育了豐厚的詩歌土壤,也擴大了《星星》品牌的知名度和影響力。是中國現當代文學史上尤其是詩歌史具有舉足輕重影響的刊物。《星星》詩刊是中國社科院評定的國家級中文類核心期刊之一,也是中宣部、國家新聞出版總署等單位評定的國家優秀期刊、新聞出版總署雙效期刊,曾獲國家期刊獎、國家重點社科期刊獎。

《星星》詩刊與時代同步推出詩歌創作的新成果,以開放的理念展示詩歌文本的演變;不拘一格地見證詩壇新人的崛起。

《星星》詩刊品牌欄目眾多,詩文並重,作品、理論與信息兼容。

編輯

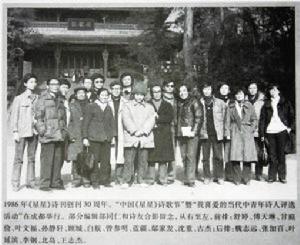

《星星》詩刊部分作者合影

《星星》詩刊部分作者合影主編:梁平;

副主編:李自國、靳曉靜;

責任編輯:蕭融、乾海兵、李拜天、熊焱。

歷程

《星星》執行主編梁平

《星星》執行主編梁平《星星》詩刊作為創刊近半個世紀的老牌名刊,為新中國的詩歌建設作出了悲壯、卓越的貢獻,一批又一批優秀的詩人從《星星》的搖籃走向中國詩壇。

1957年創刊幾個月的《星星》因為眾所周知的原因,編輯部“全軍覆沒”,這在中國當代文學史上構成的事件,使《星星》詩刊幾乎家喻戶曉。

1979年復刊以後,《星星》在中國詩歌的天空中重新放射出異彩。

1986年評選了“我最受喜愛的10位當代中青年詩人”舒婷、北島、傅天琳、楊牧、顧城、李鋼、楊煉、葉延濱、江河、葉文福等優秀詩人被正式命名;1986年在成都召開了規模空前的“中國·星星詩歌節”,構成中國詩歌最具亮色的風景。

1999年開展了“中國詩歌教材”的大討論,促進了中學語文教材的改革和聯考語文作文對詩歌體裁的解凍;2002年與成都市公交汽車公司聯合舉辦“公交詩”活動,在成都市數千輛公車上辦起中國第一家“流動詩刊”。

2002年8月由月刊改半月刊,下半月刊與網路對接,創辦了中國第一家網路詩歌的完全版本。

2002年底與《詩選刊》、《詩歌月刊》聯合推出“中國年度詩歌獎”,王小妮、張執浩和豎成為首屆年度詩人得主。

2003年8月與強勢傳媒《南方都市報》、新浪網站聯手,正式啟動了規模宏大的“甲申風暴·21世紀中國詩歌大展”,為積蓄已久的中國詩歌力量搭建平台,把小眾的詩歌推向大眾閱讀,旨在展示和呈現中國真正優秀的詩人和作品。《星星》詩刊一直站在中國詩歌建設的前沿。

復刊

《星星》詩刊復刊號

《星星》詩刊復刊號在那個屬於詩歌的年代裡,《星星》詩刊雜誌無疑是這座詩城裡最閃亮的一顆星。如果說1957年的創刊給了《星星》第一次生命,那么1979年的重新復刊則讓《星星》迎來了生命中真正的春天,《星星》的成長故事就是改革開放後中國詩歌發展的歷史縮影。

“是黃金總要發出金黃,煉火之中有再生的鳳凰,為了重光發出的歡呼,聽了你該熱淚直流,心潮湧!”著名詩人臧克家的這首《祝重光》刊登在1979年10月號的《星星》詩刊上。這一期詩刊,是《星星》闊別讀者19年後,首次與大家重新見面,也是中國文學界在1978年後思想解放的一個標誌性事件。現任主編、著名詩人梁平深情地回憶說,當重新復刊的《星星》出現在書攤上時,當臧克家的這首《祝重光》擺在大家面前時,無數詩歌愛好者眼中都如詩中寫到的那樣——“熱淚直流,心潮湧”,詩歌真正的春天到來了。

《星星》詩刊的創立曾經締造了一個輝煌。它於1957年1月1日誕生於有著深厚文化底蘊的天府之國成都,是新中國創刊最早的詩刊。但是,《星星》創刊不久其最初的編輯人員與大多數第一批作者在其後的“反右”運動中一一被“打倒”,最後迫使《星星》於1960年停刊。1979年,改革開放的東風讓《星星》重新煥發了生機,《星星》詩刊以及以《草木篇》為代表的一批曾被錯誤定性的作品獲得平反。

1978年,不但《星星》以全新的面貌重出江湖,全國各地的詩人和詩歌都如雨後春筍般蓬勃發展起來。一批年輕的詩人,經過漫長的冬天后,終於在這個詩歌的春天裡找到了自己的創作激情和創作方向。1978年12月,北島、芒克、江河、食指、舒婷、顧城和楊練等詩人在北京創辦了民間文學刊物《今天》。《今天》以原始的油印版本一共出版了九期,主要刊登了食指、北島、芒克、顧城、舒婷、江河、楊煉、方含、嚴力等人的詩作。隨著79年3月《詩刊》轉登了北島的《回答》,標誌著主流媒體第一次公開接納這個“新丁”。隨後成都、上海、瀋陽、武漢、鄭州等地的正式文學刊物上也紛紛出現了這種“新詩潮”作品。年輕詩人的活躍,標誌著改革開放之後,“新詩潮”在中國詩歌界的嶄露頭角。與此同時,老一輩的詩人們也不甘寂寞,1979年1月號《人民文學》刊出艾青的長詩《光的讚歌》,此後臧克家、公劉等一批覆出的老詩人也佳作頻出,形成了獨特的“歸來者詩歌”現象,與“新詩潮”一起,形成了當時中國詩壇百花齊放的繁榮景象。

輝煌

1986年,“我最喜愛的10位當代中青年詩人”活動

1986年,“我最喜愛的10位當代中青年詩人”活動《星星》剛一復出,就在中國詩壇投下一枚重磅炸彈,引發了一場關於朦朧詩的世紀大爭論。當時,“朦朧詩”方興未艾,顧城、舒婷等朦朧詩人的詩作先後在《星星》上發表,這些有著強烈自我意識的詩歌作品,與傳統的詩歌大相逕庭,在獲得關注的同時引起了詩歌界的種種非議。1979年,詩人公劉在《星星》上發表文章《新的課題--從顧城的幾首詩談起》,他痛心地憂慮著朦朧詩在歷史觀上的片面和情緒上的絕望悲觀,希望大家幫助這些“迷途者”,以“避免走上危險的道路”,一場關於“朦朧詩”的大討論由此展開。

公劉的觀點得到了一批老詩人的支持,艾青指出朦朧詩的創作“排除了自我以外的東西,把我擴大到了遮蓋世界”的地步了,也就是說過分地強調的以“我”為中心,忽視了客觀環境的存在。詩人丁力、魯揚、李叢中也堅定地否定這股詩風,稱之為“古怪詩”、“看不懂”甚至“不是詩”......最具分量的當屬老詩人臧克家,臧老以他慣有的硬朗作風“來了就坐,坐下就講,講完就走”,義正詞嚴地痛斥朦朧詩是“詩歌創作的一股不正之風,也是我們新時期的社會主義文藝發展中的一股逆流”。

面對老一輩詩人的非議,北島、舒婷、顧城、楊煉等朦朧詩人也毫不示弱、據理力爭,不斷在《星星》上發表自己新的“朦朧詩”,用詩歌語言和這些詩壇前輩進行對話。復刊後的《星星》見證了中國詩歌在改革開放後的第一次觀念大碰撞,迅速成為中國詩歌思想交鋒的前沿陣地。時至今日,關於“朦朧詩”的討論早已經塵埃落定,但是這場世紀大爭論,卻折射出當年人們對詩歌的熱愛和執著。

1986年《星星》詩刊發起的“我最喜愛的10位當代中青年詩人”活動。讀者參加投票的信件如雪花般紛至沓來,最後舒婷,北島、傅天琳、楊牧、顧城、李鋼、楊煉、葉延濱、江河、葉文福等10人當選。

當年12月,為慶祝《星星》創刊30周年,《星星》在成都舉辦了為期一周的“中國·星星詩歌節”。10位當選的“我最喜愛的當代中青年詩人”應邀參加慶祝活動,在成都掀起一股前所未有的詩歌熱潮。《星星》詩刊的很多工作人員還記得,北島、顧城、舒婷等詩人入住的是成都花園賓館,白天,詩人們在四川省作協的大樓里開會,會議室的門被嚴把著,門外擠滿了狂熱的詩歌愛好者,幾個窗戶也被人群堵得滿滿的。詩人柏樺因為沒有收到正式邀請,進不了會場,一怒之下,拂袖而去。晚上,“我最喜愛的當代中青年詩人”舉行頒獎典禮。“我記得頒獎典禮是在文化宮舉行的”梁平深情地回憶著:“那一晚,觀眾把現場擠得水泄不通,人群中甚至有人不斷高呼‘詩歌萬歲’!‘詩人萬歲’!”

發展

《星星》

《星星》低谷求生《星星》華麗轉身

經歷了80年代的輝煌,《星星》在90年代卻遭遇了意想不到低谷。面對娛樂圈的歌星影星、面對財富圈的大腕大鱷,詩人們不復往昔的風采。而在流行歌曲、流行文化的強烈衝擊下,純文學的《星星》面臨苦苦支撐的艱難境地。分析詩歌的低谷,著名詩人梁平有著清醒地認識,“80年代詩歌是人們生活的唯一,人們的精神生活剛剛復甦,詩歌是當時唯一能享受的精神食糧。而隨著時代的發展,進入90年代後,社會價值取向逐漸多元化,詩歌不再成為人們生活的唯一。”

“走出去、殺出一條血路”!在低谷的歲月中,《星星》人立下豪言壯語,開始尋找新的出路。《星星》人開始有意識的走出辦公室,到更廣闊的天地中尋找詩歌的空間。《星星》發起了“中學語文詩歌取材大討論”,這場大討論的最終結果是讓海子、舒婷等朦朧詩人的詩作入選中學教材。

詩歌日漸低落,但是網路詩歌卻悄然興起。《星星》人敏銳地捕捉到詩壇上的這一新動向,於2002年5月,果斷地將《星星》由月刊改為半月刊,上半月刊保持原有風格,下半月刊則以梳理、引導和規範網路詩歌為目的,以紙版形式介入和選發國內詩歌網路站點的優秀詩歌。《星星》詩刊這一順應潮流之舉,立刻產生了良好的社會效應,《星星》終於在網路這一全新的領域找到了詩歌發展的沃土。

到2006年,網路詩歌發展已經趨於成熟,《星星》再次求新求變,對下半月刊再動手術,將其改為詩歌理論版,填補了中國沒有詩歌理論刊物的空白。保持敏銳的時代嗅覺,《星星》始終讓自己走在時代的前列。

定位

《星星》參與到社會生活

《星星》參與到社會生活作為一家純文學的刊物,《星星》多年來都在思考自己的社會定位。“廣泛地參與到社會生活中,讓高雅的詩歌走進尋常百姓家。”《星星》詩刊主編梁平一針見血的指出了《星星》的存在價值。面對當今詩壇詩人們日益孤芳自賞、詩歌退縮成個人情感標本的尷尬局面,2006年1月號的《星星》,在卷首語中發表了主編梁平的文章《詩歌:重新找回對社會責任的擔當》,呼籲中國的詩歌需要再來一次轉身,呼籲詩人們返回民間,走向百姓心靈,創作更多與土地、與國計民生發生直接關係的作品。

這篇卷首語引起了詩歌界的極大關注,而《星星》更身體力行的履行著一本純文學雜誌對社會責任的擔當。2006年3月,由《星星》與《詩刊》社、德陽市委宣傳部、中共羅江縣委、羅江縣人民政府共同主辦的2006中國.羅江詩歌節在羅江亮相,眾多詩人齊聚羅江,創造了詩壇的又一盛況。而《星星》還在成都龍泉驛創辦了“中國詩歌講習所”,旨在為中國詩壇輸送優秀青年詩歌作家。

梁平主編說,他很喜歡1979年《星星》復刊時扉頁上的一句話:天上有三顆星星,一顆是青春,一顆是愛情,一顆就是詩歌。“我喜歡這樣的表述,這句話是《星星》創始老人們心裡珍藏的溫暖,它還會傳遞給以後一代又一代的星星人。”

教科文藝期刊大全(十七)

| 教科文藝期刊雜誌涵蓋了各國民俗文化、民間藝術、民間傳統手工藝以及非物質文化遺產等國際文化、藝術,且對其保護與發展起著積極的促進作用。 |

![《星星》[中國詩刊] 《星星》[中國詩刊]](/img/3/32e/nBnauM3X2gTMykzN2cTN0IjNwMTMyIjN1QDMxADMwAzMwIzL3UzLwMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)