建制沿革

湖南永興

湖南永興新王莽始建國元年(9),改便縣為便屏縣,屬南平郡。

東漢建武元年(25),廢“新”復漢室,郡、縣恢復舊名。便屏縣復稱便縣,屬桂陽郡。

三國為吳地,屬桂陽郡,西晉、東晉因之。

南北朝寧永初元年(420),便縣併入郴縣,隸屬桂陽郡。陳永定三年(559),復置便縣,隸湘州桂陽郡。

隋開皇九年(589),便縣再次併入郴縣。

唐開元十三年(725),郴州刺史趙瑾奏準,析郴縣北四鄉置安陵縣,屬江南道桂陽郡。唐開寶元年(742),改安陵縣為高亭縣,屬江南西道郴州桂陽郡。

宋熙寧六年(1073),按郴州太守李士燮建議改高亭縣為永興縣,隸屬荊湖南路郴州軍。

元朝屬湖南道郴州路。

明朝屬湖廣行省郴州路、郴州府、郴州直隸州。

清雍正二年(1724),永興屬湖南衡永郴道、郴州直隸州。

民國元年(1912),永興屬湖南省衡永郴桂道。

民國三年(1914),改屬衡陽道。

湖南永興

湖南永興民國二十六年(1937),省設行政督察區,屬第八行政督察區。

民國二十九年(1940),改屬第三行政督察區。

1949年10月4日永興解放後,仍沿用永興縣名,隸屬湖南省郴縣專區。

1952年11月,改屬湘南行政區。

1954年7月,復屬郴縣專區。

1960年,屬郴州專區。

1977年,屬郴州地區。

1994年6月,郴州撤地建市,縣隨屬郴州市至今。

行政區劃

區劃沿革

湖南永興

湖南永興1958年撤鄉建社,永興縣成立11個人民公社,歷7次調整至1983年,確立為2鎮(城關、馬田)24社(城郊、碧塘、湘陰渡、油市、復和、馬田、高亭、洋塘、油麻、三塘、悅來、塘門口、黃泥、金龜、香梅、樟樹、柏林、太和、洞口、鯉魚塘、千沖、大布江、龍形市、七甲)333個生產大隊。

1984年,撤社建鄉為2鎮24鄉337個行政村。1986年調整建制,馬田鄉併入馬田鎮,湘陰渡、塘門口、金龜、柏林、鯉魚塘5鄉撤鄉建鎮,永興縣行政區劃總計7鎮18鄉338個行政村,1989年行政村調至350個。

1990年,龍形市鄉新增黃土洲村。

1996年,永興縣面積1979.4平方千米,人口約60.3萬人。轄7個鎮、18個鄉:城關鎮、湘陰渡鎮、馬田鎮、塘門口鎮、金龜鎮、柏林鎮、鯉魚塘鎮、城郊鄉、碧塘鄉、油市鄉、高亭鄉、洋塘鄉、油麻鄉、復和鄉、悅來鄉、三塘鄉、黃泥鄉、香梅鄉、太和鄉、樟樹鄉、洞口鄉、千沖鄉、大布江鄉、龍形市鄉、七甲鄉。縣政府駐城關鎮。

1997年,湘陰渡鎮的馬家、漢塘2村合併為勝利村。

1998年,撤銷油市鄉,設立油市鎮。調整後,全縣轄8個鎮、17個鄉。

2000年第五次人口普查,永興縣常住總人口576848人,其中,城關鎮36492人,馬田鎮55822人,湘陰渡鎮27574人,塘門口鎮19975人,金龜鎮19235人,柏林鎮34591人,鯉魚塘鎮24526人,油市鎮26887人,城郊鄉6091人,碧塘鄉21142人,高亭鄉27756人,洋塘鄉19489人,復和鄉20324人,油麻鄉17053人,三塘鄉19966人,悅來鄉23262人,黃泥鄉27852人,香梅鄉18379人,樟樹鄉30726人,太和鄉16662人,洞口鄉10352人,千沖鄉5382人,大布江鄉13790人,龍形市鄉14612人,七甲鄉13452人,馬田煤礦12507人,湘永煤礦12949人。

湖南永興

湖南永興2002年,三塘鄉小村並大村,合併撤銷了大塘、石鼓、沖頭、株樹、大邱、鄧家沖、三江口等7個行政村。

2004年,永興縣轄8個鎮、17個鄉:城關鎮、馬田鎮、湘陰渡鎮、塘門口鎮、金龜鎮、柏林鎮、鯉魚塘鎮、油市鎮、城郊鄉、碧塘鄉、高亭鄉、洋塘鄉、復和鄉、油麻鄉、三塘鄉、悅來鄉、黃泥鄉、香梅鄉、樟樹鄉、太和鄉、洞口鄉、千沖鄉、大布江鄉、龍形市鄉、七甲鄉。縣政府駐城關鎮。

2009年底,縣內行政區劃為8鎮17鄉341個行政村,

2012年4月,由原來的25個鄉鎮調整為21個鄉鎮,其中建制鎮由8個調整為14個,鄉由17個調整為7個。撤銷城關鎮、城郊鄉、碧塘鄉成建制合併為便江鎮。撤銷鯉魚塘鎮、千沖鄉建制合併為鯉魚塘鎮。撤銷柏林鎮、洞口鄉成建制合併為柏林鎮。撤銷悅來鄉,建立悅來鎮;撤銷復和鄉,建立復和鎮;撤銷高亭鄉,建立高亭鎮;撤銷黃泥鄉,建立黃泥鎮;撤銷樟樹鄉,建立樟樹鎮;撤銷太和鄉,建立太和鎮。調整後,全縣轄便江鎮、馬田鎮、悅來鎮、高亭鎮、復和鎮、油市鎮、湘陰渡鎮、塘門口鎮、黃泥鎮、金龜鎮、樟樹鎮、柏林鎮、太和鎮、鯉魚塘鎮14個建制鎮;三塘鄉、油麻鄉、洋塘鄉、香梅鄉、龍形市鄉、七甲鄉、大布江鄉7個鄉。

2015年12月,永興縣鄉鎮調整,同意復和鎮、馬田鎮成建制合併設立馬田鎮。同意三塘鄉、油麻鄉成建制合併設立油麻鎮。同意香梅鄉、金龜鎮成建制合併設立金龜鎮。同意撤銷油市鎮,將其行政區域分別劃入新設立的便江鎮、高亭司鎮。同意湘陰渡、塘門口、便江3個鎮成建制合併設立便江鎮。同意高亭鎮改設為高亭司鎮。至此,下轄4鄉11鎮342個行政村,34個社區;4318個村民小組,123個居民小組。

2018年7月,便江鎮劃分為便江街道辦和湘陰渡街道辦,至此,全縣轄10鎮4鄉2街道辦事處。

區劃詳情

2018年,永興縣轄便江街道辦和湘陰渡街道辦2個街道辦事處,馬田鎮、悅來鎮、高亭司鎮、油麻鎮、黃泥鎮、金龜鎮、樟樹鎮、柏林鎮、太和鎮、鯉魚塘鎮11個建制鎮;洋塘鄉、龍形市鄉、七甲鄉、大布江鄉4個鄉,共16個鄉級政區。下轄242個建制村、34個社區;4318個村民小組,123個居民小組。政府駐地便江街道辦事處。

地理環境

位置境域

湖南永興

湖南永興地形地貌

永興縣地貌似蠶形,東部多山,西部以丘陵為主,中部丘陵及河谷平地間布,便江、永樂江橫貫縣境。東部為羅霄山脈余脈,自七甲鄉入境,走向龍形市、大布江,形成以中山為主的山地地貌;東南部為羅霄山八面山余脈,自鯉魚塘鎮原千沖鄉入境,向北延伸,橫亘縣境中東部,插入於茶永盆地,形成中低山、高丘為主的組合型地貌;北部為羅霄山脈武功山余脈南翼,自樟樹鎮入境,呈斜帶狀綿延於中西部,與茶永盆地相銜;西部為南嶺山脈陽明山余脈東端,自三塘鄉入境,呈東南梯降,於中部與茶永盆地過渡帶交接。山地占永興縣面積28.6%,海拔300~800米;丘陵、崗地占永興縣面積53.36%,海拔500~300米以下;河谷平地占永興縣14.99%。

氣候特徵

永興縣屬中亞熱帶大陸濕潤季風氣候。境內熱量豐富,光照充足,雨量充沛,四季分明。小盆地冷熱氣候變化明顯,山丘氣候類型多樣。年平均氣溫17.6℃,年平均日照時數1625.2小時,照率37.0%。全年無霜期307天。年平均降雨量1417.0mm,最大達1986.8mm,最小的915.9mm。光、熱條件配合基本同季。

土壤

土壤以板頁岩紅壤為主,其次為石灰岩、砂岩紅壤和少量酸性紫色土、紫砂土,土層深厚。

自然資源

水資源

湖南永興

湖南永興境內地下水多年平均滲入補給量為5.53億立方米,徑流量為2.51億立方米,可采水量為其中基岩裂隙水面積1574.1平方公里,占總面積的79.5%,分布於縣境東、中部廣大地區,年徑流量為1.24億立方米,占永興縣的49.4%;灰岩溶洞水面積381.3%平方公里,占永興縣總面積的19.3%。主要分布於縣境西部,年徑流量為1.26億立方米,占永興縣的50.1%;第四系鬆散岩孫隙水面積24平方公里,占永興縣的1.2%,線狀分布於沿河地帶,年徑流量0.01億立方米,僅占永興縣的1.2%。地下暗河已探明的有2條:悅來鄉三黃村深溪暗河,出口標高260米,流量每秒7.446升;油麻鄉高城村朗山至南衙暗河,標高220米,流量每秒80升。

永興縣水能資源理論蘊藏量為11.32萬千瓦。其中便江水系76300.千瓦,占67.4%;永樂江水系36800千瓦,占32.6%。在兩大水系中,理論蘊藏大於1萬千瓦的河流有便江、永樂江、西廊河等3條;大於1千千瓦、小於1萬千瓦的河流有注江、西河、九三河、洪波河、大布江等5條。

2014年,全縣人均水資源3208立方米。總用水量1.72億立方米,人均用水量269立方米。年平均降水量1347.7毫米。年末大型水庫蓄水總量0.54億立方米。

礦產資源

永興縣境內礦產資源計有4大類15種,其中以無煙煤為優勢礦種。2014年,全縣已發現礦產22種,已探明資源儲量的礦產8種,其中能源礦產1種,金屬礦產4種,非金屬礦產3種。煤炭儲量達3.8億噸。

固體燃料

無煙煤:永興縣無煙煤已探明儲量3.08億噸。原煤含硫量少於1%,發熱量為每公斤6319~7550千卡,灰分為9~25.9%,揮發分為2.7~8.1%。分布於樟樹、柏林、金龜、香梅、黃泥、塘門口、城郊、城關、碧塘、湘陰、油市、高亭、馬田、復和及悅來、洋塘、三塘等17個鄉(鎮)。

煙煤:已知儲量381.1萬砘。煤層產狀很不規則,原煤發熱量為每公斤4990~5510千卡,含硫量1.31~2.05%,灰分39.5~42.2%,揮發分23.68~24.55%。分布於鯉魚塘鎮和洞口鄉。

石煤:分布於龍形市、七甲等2鄉,儲量及品位尚未探明。

黑色金屬

境內鐵礦有附生於煤層底板的菱鐵礦,有分布於三塘鄉竹溪坳的赤鐵礦,有分布於塘門口鎮毛坪、蘿蔔嶺、城郊鄉黃竹嶺、觀音岩、大鐵山等處的褐鐵礦。預測儲量為873.1萬噸。礦石含鐵30~58.1%,含硫0.032~0.63%,含磷0.014~0.6%。此外,油麻墟錳赤鐵礦中,含鐵75%,儲量未探。

錳礦:分布於馬田鎮高倉村和太和鄉烏蘿村兩處的碳酸錳礦,含錳量29.38~39.5%,碳酸含量44.38~87.5%,品位較高;分布於洋塘、油麻、悅來、復和、城郊、塘門口、等鄉鎮及樟樹鄉湖塘村、金龜鎮清水村的氧化錳礦,錳含量10~30%,品位較低。上述兩種礦的儲量尚未探明。

有色金屬

永興縣

永興縣鉛銅礦分布於千沖鄉彼坑村,工業計量(金屬量)約2000噸,鉛銅含量0.4~25%;分布於鯉魚塘鎮鎮矮塘鋪村的另一礦床,銅鉛含量一般為0.78~1.415%,但主礦脈尚未探明,儲量及品位有待進一步探驗。

砂銅礦分布於城關鎮的銅角灣和湘陰渡鎮的湘陰兩處,已探砂岩地層礦石品位很低,需轉向紅層盆地繼續找有工業價值的銅礦。

汞砂礦在三塘鄉溪尾一帶發現褐紅色硃砂礦,伴有錫石、鋯石、電氣石、鈦鐵礦等。異常區面積45平方公里,採礦前途暫無結論。

鈦鐵砂礦分布於湘陰渡河段兩岸階地,礦床分10層產出,埋藏較淺,可供鄉村開採。

鉛鋅礦分布於復和鄉的金華、巷口、梓木一帶,脈長1500米,礦層厚達70厘米,儲量及品位正在勘探。

非金屬

石膏礦分布於碧塘鄉同意村,礦石分纖維石膏、結晶石膏、石膏岩等三種類型,其品位含結晶硫酸鈣大於75%,探明儲量39.59萬噸。

砷礦又名毒砂礦。分布於三塘鄉上青村雷坪,已探明儲量為34900噸,礦石含砷0.52%,並伴生有黃銅、錫、鋅等礦物。

高嶺土又稱瓷土,分布於七甲鄉,已見出露點有坳背、天門沖、三灣壠、田心等地。礦石成份為含水矽酸鹽,品質較佳,儲量未探明。

石灰石主要分布於洋塘、油麻、三塘、悅來等4鄉,其次零星分布於馬田、油市、城關、城郊、黃泥、金龜、鯉魚塘、柏林等鄉鎮的部分村,儲量未探。城關鎮觀音岩、黃泥鄉的羊沖、鯉魚塘鎮的茅坪、馬田鎮的棗子、油麻鄉的土橋、洋塘鄉的鐵龍等處礦產集中而質好。

生物資源

永興縣

永興縣永興縣速生鄉土樹種有泡桐、香椿、擬赤楊、檫樹、拐棗、杉木、馬尾松等10餘種以上。珍稀保護樹種有水松、銀杏、紅豆杉、杜仲、楨楠、厚朴等。保護動物有華南虎、中華秋沙鴨(過往)、穿山甲、花面狸、水鹿、水獺、小靈貓、娃娃魚、猴面鷹等。

2014年,全縣建有省級自然環境保護區1個,保護區面積18180公頃。全縣活立木蓄積294.5萬立方米,全年完成造林面積5587公頃,退耕還林工程造林面積100公頃,完成荒地造林面積5587公頃,年末實有封山育林面積12000公頃,綜合治理水土流失面積3911公頃,全縣森林覆蓋率為67.97%,比上年提高2.4個百分點。

土地資源

永興縣

永興縣永興縣共有土地面積296.9萬畝,人平5.18畝,低於郴州地區平均水平。按期利用現狀,分為9大類32個二級類。

耕地有水田、旱土、菜地、田塍、土埂等5個二級類,總計測算面積75.56萬畝,占土地資源面積的25.45%。

園土,總計面積9232.畝,占土地資源總面積的0.31%,主要分布於縣境中部河溫灘階地及盆地邊沿的低丘殘崗。

林地總計面積200.18萬畝,占土地資源總面積的67.42%,為縣內土地資源之優勢。

草地共占地61953.3畝,占總土地資源面積的0.49%。山地草場散布於縣境東部,丘崗草地散布於中、西二部。

工礦用地面積3847.2畝,占土地資源面積的0.13%,主要分布於縣境中西部。

交通用地以公路用地為主,次為鐵路。用地面積10985.1畝,占總土地資源面積的0.37%。主幹鐵路、公路縱貫縣境中部,支線公路網路永興縣。

人口

2014年末,全縣總人口68.83萬人,全縣常住人口54.23萬人。其中,城鎮人口24.67萬人,鄉村人口29.56萬人。城鎮化率45.5%,比上年提高1.9個百分點。全縣人口出生率10.71‰,死亡率4.77‰,人口自然增長率5.95‰。[13]2015年12月,總人口70萬人。

經濟概況

綜述

2006年,永興縣實現GDP14.4億元,同比增長14.8%,其中一產增加值2億元,增長6.7%;二產增加值6.7億元,增長21.9%,拉動GDP增長9.2個百分點,三產增加值5.7億元,增長10.9%。

2007年,永興縣完成生產總值81.6億元,比2006年增長15.6%。其中:一產業增加值14.0億元,增長7.3%;二產業增加值42.1億元,增長20.2%;三產業增加值25.5億元,增長13%。一、二、三次產業對經濟成長的貢獻率分別為8.2%、57.9%和33.9%。按常住人口計算,人均生產總值14217元,比2006年增加3239元。三次產業結構繼續調整。一、二、三產業增加值占生產總值的比重分別由上年的16.2%、49.3%和34.5%變為17.2%、51.6%和31.2%。

2008年,永興縣完成生產總值97.5億元,比2007年增長12.2%。分產業看,第一產業增加值16.4億元,比2007年增長8.2%;第二產業增加值51.4億元,比2007年增長13.9%;第三產業增加值29.7億元,增長11.9%。一、二、三次產業對經濟成長的貢獻率分別為11.0%、53.0%和36.0%。按常住人口計算,人均生產總值16973元,比上年增加2977元。三次產業結構繼續調整。一、二、三產業增加值占生產總值的比重分別由上年的15.8%、52.4%和31.8%變為16.8%、52.7%和30.5%。

2009年,永興縣完成生產總值109.6億元,比2008年增長16.0%。分產業看,第一產業增加值14.7億元,增長7.3%;第二產業增加值59.3億元,增長20.2%;第三產業增加值35.6億元,增長14.1%。一、二、三次產業對經濟成長的貢獻率分別為6.7%、59.6%和33.7%。按常住人口計算,人均生產總值19164元,比上年增加2248元。三次產業結構繼續調整。一、二、三次產業增加值占生產總值的比重分別由上年的14.7%、53.2%和32.1%轉變為13.4%、54.1%和32.5%。

2010年,永興縣地區生產總值151.8億元,比2009年增長16.0%。分產業看,第一產業增加值17.0億元,增長4.1%;第二產業增加值93.8億元,增長22.3%;第三產業增加值41.0億元,增長12.0%。按常住人口計算,人均生產總值26694元,比上年增加7530元。結構調整取得新成就。

2011年,永興縣地區生產總值188.8億元,比2010年增長14.3%。分產業看,第一產業增加值21.4億元,增長3.4%;第二產業增加值119.5億元,增長17.4%;第三產業增加值47.9億元,增長11.9%。按常住人口計算,人均生產總值32956元,比上年增加6356元。結構調整取得新成就。永興縣三次產業結構由上年的11.2:61.8:27.0轉變為11.3:63.3:25.4,其中第二產業比重比上年提高1.5個百分點。一、二、三次產業對經濟成長的貢獻率分別為2.7%、74.9%和22.4%。

2012年,永興縣地區生產總值突破200億大關,達到213.82億元,比2011年增長13.3%。分產業看,第一產業增加值20.77億元,增長4.4%;第二產業增加值137.54億元,增長14.6%;第三產業增加值55.51億元,增長13.4%。按常住人口計算,人均生產總值38005元,比上年增加5052元。結構調整不斷最佳化。永興縣三次產業結構由上年的11.3:63.3:25.4轉變為9.7:64.3:26,其中第二產業比重比上年提高1個百分點。一、二、三次產業對經濟成長的貢獻率分別為3.4%、66.3%和30.2%。

2013年,永興縣地區生產總值達到237.70億元,比2012年增長11.5%。分產業看,第一產業增加值21.77億元,增長2.8%;第二產業增加值152.26億元,增長12.3%;第三產業增加值63.67億元,增長12.6%。按常住人口計算,人均生產總值42556.6元,比上年增加4906元。結構調整不斷最佳化。永興縣三次產業結構由上年的9.7:64.3:26轉變為9.2:64:26.8,其中第三產業比重比上年提高0.8個百分點。一、二、三次產業對經濟成長的貢獻率分別為2.3%、68.7%和29.0%。永興縣財政收入占GDP的比重為8.6%,比上年提高0.6個百分點。城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均可支配收入的絕對差距達到9719.04元,比上年縮小384元,城鄉收入比為1.83:1。

永興縣社會保障與就業、城鄉社區事務、醫療衛生等重點民生建設合計投入財政資金7.55億元,增長17.4%,占財政支出的比重為25.2%。統籌地區新農合政策範圍內住院費用平均補償率80.12%。

2014年,永興縣地區生產總值達到266.82億元,比2013年增長12.3%。分產業看,第一產業增加值23.72億元,比2013年增長4.2%;第二產業增加值168.15億元,比2013年增長12.3%;第三產業增加值74.95億元,比2013年增長13.0%。結構調整不斷最佳化,永興縣三次產業結構由上年的9.2∶64.0∶26.8調整為8.9∶63.0∶28.1,其中第三產業比重比上年提高1.3個百分點。一、二、三次產業對經濟成長的貢獻率分別為2.9%、64.6%和32.5%,分別拉動GDP增長0.36、7.94和4.0個百分點。

第一產業

2014年,全縣實現農林牧漁業總產值35.28億元,增長4.9%。農林牧漁業增加值23.73億元,增長4.2%,其中農業增加值14.22億元,增長4.4%;林業1.22億元,增長4.1%;牧業6.81億元,增長4.3%;漁業1.28億元,增長4.2%;農林牧漁服務業0.20億元,增長4.1%。全縣糧食種植面積46.51千公頃,增長2.4%;油料種植面積12.90千公頃,增長4.7%;蔬菜種植面積11.76千公頃,增長3.6%;烤菸種植面積2.85千公頃,下降1.0%。全年糧食總產量23.56萬噸,增長2.8%;油料產量1.90萬噸,下降0.9%;蔬菜產量29.27萬噸,增長8.7%;烤菸產量0.48萬噸,下降13.6%。全年出欄生豬69.72萬頭,增長4.3%;出欄牛2.59萬頭,增長7.0%;出欄羊4.25萬頭,增長1.0%;出籠家禽632.30萬羽,下降4.3%;水產品產量2.36萬噸,增長4.3%。

第二產業

2014年,全縣完成工業總產值507.6億元,增長5.0%。其中規模工業總產值489.4億元,增長4.8%;規模工業產值過億元的企業102戶。全縣完成工業增加值161.7億元,增長12.3%,占地區生產總值的比重為60.6%,對全縣經濟成長的貢獻率為62.2%,拉動經濟成長7.7個百分點。其中規模工業增加值157.8億元,增長12.5%,占地區生產總值的比重為59.1%,對全縣經濟成長的貢獻率為60.6%,拉動經濟成長7.5個百分點。非公有制企業增加值152.0億元,增長12.8%,規模工業增加值分輕重工業看,輕工業7.2億元,增長34.6%;重工業150.6億元,增長11.7%。大中型工業增加值13.2億元,增長14.1%;高耗能工業增加值134.9億元,增長12.5%;園區規模工業增加值113.50億元,增長20.8%,占規模工業增加值比重71.9%。分行業看,採礦業增加值10.6億元,增長20.5%;製造業增加值146.9億元,增長12.5%;電力、燃氣及水的生產和供應業增加值0.24億元,下降9.1%。

2014年,規模以上工業企業實現利稅47.6億元,增長17.5%;盈虧相抵後實現利潤總額22.5億元,增長15.3%。其中採礦業利潤總額1.71億元,下降26.6%;製造業利潤總額20.4億元,增長16.9%;電力、燃氣及水的生產供應業利潤總額0.2億元,下降23.3%。規模以上工業企業經濟效益綜合指數548.0%。

2014年,全縣煤炭產量178.5萬噸,實現稅費3.2億元。全年發電量3.96億千瓦時,增長31.6%;全年共生產白銀2061.4噸、黃金6.56噸,鉍4510噸,銻302.5噸,其他有色金屬17.3萬噸,實現稅收4.0億元,增長38.4%。

2014年,全縣建築業完成增加值6.4億元,增長13.0%。全縣具有資質等級的總承包和專業承包建築企業5家,實現建築業總產值41.8億元,增長1.6%。

第三產業

2014年,全縣全年實現社會消費品零售總額61.3億元,增長13.1%;分地域看,城鎮零售額42.9億元,增長4.5%;鄉村零售額18.4億元,增長39.8%。分行業看,批發和零售業零售額31.7億元,增長23.3%;住宿和餐飲業收入額29.6億元,增長3.9%。分類別看,限額以上33.3億元,增長23.3%,限額以下28.0億元,增長3.0%。

2014年,限額以上批零商品零售額中,糧油、食品、飲料、菸酒類5413萬元,增長17.6%;服裝、鞋帽、針紡織品類4232萬元,增長8.9%;化妝品類54.0萬元,增長31.7%;金銀珠寶類1878萬元,增長25.9%;日用品類885萬元,增長15.8%;五金、電料類289萬元,增長6.6%;書報雜誌類1051萬元,增長21.4%;電子出版物及音像製品類19萬元,增長18.75%;家用電器和音像器材類267萬元,增長9.8%;中西藥品類1156萬元,增長11.9%;文化辦公用品類1175萬元,增長11.7%;家具類2997萬元,增長6.5%;通訊器材類752萬元,增長7.4%;煤炭及製品類27883萬元,增長6.4%;石油及製品類672萬元,增長8.0%;建築及裝潢材料類3753萬元,增長8.0%;汽車類3371萬元,增長17.8%。

2014年,全縣房地產開發投資6.56億元,增長32.5%。房屋建築施工面積100.89萬平方米,增長36.9%;房屋建築竣工面積46.58萬平方米,增長30.8%;商品房銷售面積15.04萬平方米,增長28.9%,商品房銷售額3.3億元,增長4.4%;開工建設棚戶區改造等保障性住房建設192套,1.97萬平方米,已建成項目分配入住876套,面積4.35萬平方米,新建公租房713套,3.2萬平方米。

2014年,全縣財政總收入23.23億元,增長13.5%。其中,地方一般預算收入18.55億元,增長18.7%,上劃中央“兩稅”3.1億元,下降24.4%,上劃中央所得稅0.69億元,增長28.3%,實現稅收收入12.55億元,增長4.3%,占財政總收入比重54.0%;非稅收入10.68億元,增長26.7%,占財政總收入比重45.9%。全縣社會保障與就業、城鄉社區事務、醫療衛生等重點民生建設合計投入財政資金18.4億元,增長7.4%,占財政支出的比重為52.6%。

2014年末,全縣金融機構本外幣各項存款餘額122.42億元,比年初增加15.63億元,增長14.6。其中,城鄉居民儲蓄存款餘額90.76億元,比年初增加9.36億元,增長11.5%。年末全縣金融機構本外幣各項貸款餘額46.93億元,比年初增加9.27億元,增長24.6%。其中,短期貸款餘額16.59億元,比年初增加0.55億元,增長3.4%;中長期貸款餘額30.34億元,比年初增加8.72億元,增長40.3%。

2014年末,全縣擁有1家證券公司營業部,證劵交易額3.1億元。年末全縣5家保險公司實現保費收入1.58億元,增長12.9%。其中,人身險保費收入0.75億元,增長10.3%;財產險保費收入0.8億元,增長11.1%。各項賠款和給付支出1.11億元,增長11.0%。其中,人身險賠款0.61萬元,增長10.9%;財產險賠款0.49億元,增長8.9%。

2014年,交通運輸、倉儲和郵政業完成增加值9.5億元,增長7.6%。全年郵電業務總量2.95億元,增長3.8%。其中,郵政業務總量0.39億元,增長9.8%;電信業務總量2.56億元,增長2.9%。年末固定電話用戶1.5萬戶,固定電話普及率為2.7戶/百人。行動電話用戶30.69萬戶,增長24.8%;行動電話普及率為56.6戶/百人。年末網際網路寬頻用戶2.57萬戶,增長9.8%。

2014年,積極推進旅遊開發戰略合作,龍華山公園被評為省級森林公園,成功爭創為“中國優秀生態旅遊城市”、“中國最佳文化旅遊城市”、“全省紅色旅遊發展一期規劃綱要實施先進單位”,黃克誠故居被列為省級重點紅色旅遊景區。年末全縣共有國家等級旅遊區(點)5家,其中,3A級及以上旅遊區(點)2家。全年共接待遊客587.6萬人次,增長20.9%。其中接待國內旅遊者582.1萬人次,增長21.1%,接待入境旅遊者5.5萬人次,增長3.9%。全年實現旅遊綜合收入43.1億元,增長22.9%,其中國內旅遊收入42.8億元,增長22.9%,旅遊外匯收入560萬美元,增長4.6%。

社會事業

教育

全縣建設義務教育合格學校22所,中心城區新增義務教育合格學校1所,新增義務教育學位0.2萬個,落實義務教育保障資金4300萬元,發放國家獎學金、助學金348萬元,資助高校學生1910人次。全縣國小適齡兒童入學率100%,畢業生升學率100%;國中適齡人口入學率100%,在校學生輟學率0.92%。各類中等職業教育招生993人,在校生2485人,畢業生585人。普通高中招生2117人,在校生14200人,畢業生4732人。國中招生6940人,在校生17097人,畢業生4323人。普通國小招生10475人,在校生54138人,畢業生6972人。特殊教育招生12人,在校生70人,畢業生12人。幼稚園在園幼兒24380人。各類民辦學校109所,民辦學校在校學生24205人。實施教育工程建設項目近150個,完成68所村小維修改造和4所農村寄宿制學校建設。縣教育基金會愛心助學覆蓋面繼續擴大,高中階段升學率、聯考錄取率再創新高,與長郡教育集團合作創辦長郡文昌中學,成功創建湖南省現代教育技術實驗縣。

2014年,投資1.7億元實施教育項目113個,啟動建設農村寄宿制學校8所,全面完成所有布點村小維修建設。全縣建設義務教育合格學校24所,中心城區新增義務教育合格學校1所,新增義務教育學位0.2萬個,落實義務教育保障資金5000萬元,發放國家獎學金、助學金150萬元,資助高校學生2000人次。全縣國小適齡兒童入學率100%,畢業生升學率100%;國中適齡人口入學率100%,在校學生輟學率0.91%。各類中等職業教育招生1153人,在校生2692人,畢業生646人。普通高中招生2252人,在校生14889人,畢業生5527人。國中招生7215人,在校生19455人,畢業生4419人。普通國小招生9429人,在校生56187人,畢業生7284人。特殊教育招生17人,在校生82人。幼稚園在園幼兒23606人。各類民辦學校103所,民辦學校在校學生25184人。

科學技術

2014年,全縣高新技術企業實現總產值215.2億元,增長28.2%;實現增加值59.54億元,增長30.3%。承擔1個國家“863”計畫項目,全縣取得各類科技成果5項,其中省部級以上科技成果1項。全年專利申請199件,其中,發明專利申請86件,專利授權102件。全年科技項目立項10項,新增省級以上研發中心1個、國家級高新技術企業2家,榮獲國家可持續發展實驗區和全國科技進步考核先進縣。全縣擁有湖南省著名商標15個。擁有馳名商標2個。全縣全年新發放食品生產許可證284個,開展食品質量監督抽查52批次,定期工業產品質量監督抽查7批次。工業品定期抽查合格率98.0%。全縣年末有各類氣象台站1個,自動觀測點57個。

文化

2014年,全縣建成353家農家書屋、25個鄉鎮綜合文化站,免費送戲下鄉78場。年末全縣共有藝術表演團體1個,文化館1個,公共圖書館1個,博物館1個。全縣有電視台1座,廣播電台1座,縣級廣播電視台1個,調頻轉播發射台1座,電視轉播發射台1座,有線電視用戶數3.5萬戶。全縣廣播綜合人口覆蓋率99.8%;電視綜合人口覆蓋率99.8%;年末有線電視入戶率23.6%。城區有線數位電視雙向網改工程覆蓋用戶3.55萬戶,農村有線及無線數位電視工程發展用戶1.2萬戶,廣播電視“村村通”工程共完成421個20戶以下自然村3248戶覆蓋任務,農村公益電影放映工程完成放映4136場次。建設城鄉免費讀書吧500多家,“書香永興”經驗做法被《人民日報》頭版報導。

醫療衛生

2014年末,全縣衛生機構561個,其中,醫院11個、衛生院27個,婦幼保健院(所、站)1個,專科疾病防治院1個,社區衛生服務中心(站)8個,診所、衛生所、醫務室131個,村衛生室356個。醫院和衛生院擁有床位總數2987張。衛生技術人員2000人。其中,執業醫師和執業助理醫師800人,註冊護士1200人。紮實推進基本藥物制度改革,27個基層醫療衛生機構100%使用基本藥物。縣人民醫院整體搬遷一期工程、38個村衛生室建設等項目全面完工。全縣農村部分計畫生育家庭獎勵扶助對象1242人,發放獎勵扶助金178.85萬元;獨生子女傷殘死亡家庭扶助對象141人,發放扶助金92.05萬元。

體育

2014年末,全縣共有體育場344個,體育館2座,運動場2個,游泳池1個,各種訓練房150個。全民健身活動繼續蓬勃開展,共開展全民健身項目18項次,全民健身運動參加人數28萬人,76個行政村新建農民體育健身工程。全年共承辦和協辦大型民眾體育活動共4次。

社會保障

2014年,全縣城鎮居民人均可支配收入23371.7元,增長9.3%。全縣農村居民人人均可支配收入13028.3元,增長11.7%。城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均可支配收入的絕對差距達到10343.4元,城鄉收入比為1.79:1。城鎮居民家庭恩格爾係數39.32%,比上年下降了4.4個百分點;農村居民家庭恩格爾係數40.27%,比上年提高了3.6個百分點。

2014年末全縣從業人員39.16萬人,新增城鎮就業人員0.62萬人。年末城鎮登記失業率3.97%,比上年增加0.01個百分點,解決失業人員再就業人數0.15萬人。新增農村勞動力轉移就業0.56萬人,農村外出就業勞動力11.16萬人,實現在外務工總收入22.32億元。

2014年,城鎮基本醫療保險參保人數8.7萬人,其中城鎮居民基本醫療保險參保人數4.7萬人,城鎮職工基本醫療保險參保人數4.2萬人(其中職工的3.50萬人,退休人員的0.70萬人),城鎮基本養老保險職工人數4.6萬人(其中職工的3.28萬人,離退休人員的1.32萬人)。新型農村養老保險參保人數33.8萬人,本年新增人數2.7萬人,參加工傷保險職工人數4.55萬人,參加生育保險職工人數3.0萬人,參加失業保險職工人數2.12萬人。

2014年,參加新型農村合作醫療人數52.68萬人,參合率達107.9%,為全市最高。全縣共有277921人次享受新農合補償,補償總額18863.36萬元,統籌地區新農合政策範圍內住院費用平均補償率77.9%。

2014年,全縣領取失業保險金人數450人。獲得政府最低生活保障的城鎮居民人數10006人,發放城鎮居民最低生活保障經費4214.6萬元,獲得政府最低生活保障的農村居民人數20478人,發放農村居民最低生活保障經費3482.5萬元。城鎮低保對象月人均補助250元,較上年提高3元;農村低保對象月人均補助130元,較上年提高13元。實施災民住房和農村安居房改造1130戶,全年發放救災救濟款435.0萬元。農村低保覆蓋率為39.6%。年末全縣各類收養性社會福利單位床位數120張,各類收養性社會福利單位收養人員數36人,城鎮各種社區服務設施32個,綜合性社區服務中心1個,銷售社會福利彩票1850萬元,籌集社會福利資金650萬元,直接接收社會捐贈30萬元。

交通

交通概況

永興縣交通

永興縣交通2014年末公路通車裡程1919公里,全縣在建幹線公路累計完成投資10.13億元。建成農村公路20.4公里、客運招呼站98個。全年公路水運貨物周轉量26.4億噸公里,其中公路客貨物周轉量25.3億噸公里,水運客貨物周轉量1.1億噸公里。年末汽車保有量53840輛,私人汽車保有量43700輛。

公交線路

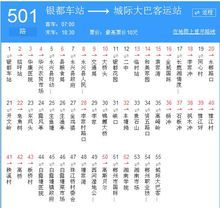

2015年底,永興縣已開通城市及農村公交(客運)線路60條,行政村通客車率達99.3%,實現了城鄉客運一體化。

主要公交路線:

1路車:華創工業園——意水碧塘市場——檢測站——周家新村——金都車站————五里亭——法院——政務中心——水南國小——便江鎮政府——環衛所——交通局——人民醫院——政府——教育局——供銷大廈——城關市場——北大橋——城關中學——中醫院——翠竹廣場——永康路——電力嘉苑——周家村——開發區——晶訊——華創工業園(環城路)

2路車:銀都車站——城北加油站——戴家南路口——三發市場——老北站——井涼街——運輸公司——先鋒國小——老國稅局——城關大市場——人民廣場——種子大廈——勞動局——人壽保險公司——水南市場——人民路口——便江鎮政府——政務中心——法院——五里亭——金都車站

3路車:銀都車站——城北加油站——戴家南路口——三發市場——老北站——糧食大廈——步步高超市——教育局——縣政府——人民醫院——交通局——環衛所——便江鎮政府——政務中心——教師新村A區——人民公園後門——廉租房——環保公司——碧水國小路口——龍山路口——五里亭——金都車站

6路車:銀都車站——戴家北街路口——沙子江安置區路口——朝陽國小——嘉美花園——規劃局——財政局——人民醫院——交通局——環衛所——銀都花園——二中

7路車:銀都車站——戴家北街路口——沙子江安置區——沙子江安置區路口——朝陽國小——防疫站——城關派出所——安監局——供銷大廈——城關大市場——人民廣場——城關中學——新中醫院——人防辦——福梓家園——富通大廈——環保公司——碧水國小路口——龍山路口——五里亭——金都車站

8路車:沙子江安置區——銀都學校——安置區路口——幸福家園大門口——戴家南街——派出所——供銷大廈——人民廣場——國稅局——造紙廠——氮肥廠——銅角灣——一工區

9路車:湘永廣場、湘永中心路口、湘永花園、鋅品廠、老酒廠、三大橋下、工農街口、老林業局、城關醫院、老農行、先鋒國小、城關大市場、公安局、工農兵橋、長郡中學、人民醫院、交通局、環衛所、便江鎮政府、政務中心、法院、五里亭、金都車站

10路車:北大橋、麗江新城、便江鎮、國土局、法院、五里亭、金都車站、碧塘市場、工業園、塘下村、碧塘新村、湘陰渡

11路車:移動公司、建軍築公司、供銷大廈、供電公司、司法局、南門口、麗江新城、便江鎮、國土局、法院、五里亭、金都車站、龍山洞

15路車:銀都車站、新下、靈坎橋東村、青界山、黃泥、洋務司、竹葉、金龜。

2016年2月,永興至郴州城際公交線路(501路)已開通,主要途徑郴州大道、郴永大道、永興銀都大道、人民東路、三龍戲珠廣場、南大橋、大橋路。線路如圖:

501路:

旅遊景點

| 便江風景區 便江風景區位於郴州永興縣境內,與注江風景區、龍王嶺風景區、青山壠風景區連為一體。綿延百里的便江兩岸含香吐綠、丹霞生輝,侍郎坦、黃坦、黑坦、穿坦等景點點綴其間,素有“小灕江”之稱。 景點有九鼎山、十面鼓、千年古樟、雛鷹山、南天赤壁、象山、五里翠屏、侍郎坦、金龜獻壽、御筆山、飛來石等。 |  便江風景區 便江風景區 |

| 板梁古村 板梁古村落背靠象嶺,面臨溪水,其村落布局充分體現中國傳統風水學崇尚自然、奉行天人合一的自然格局。古村占地約3平方公里左右,留著連綿成片的湘南明清古民居建築360多棟。全村同宗,分上中下三個房系,古民居、古祠堂、清泉、半月塘、曬穀坪、古驛道、自然田園等有機排序。 |  板梁古村 板梁古村 |

| 悅來溫泉 悅來溫泉度假山莊是一座集溫泉療養、冷泉戲水、機動遊樂、美食會議和健身度假於一體的綜合型溫泉旅遊度假區。山莊擁有豐富的溫礦泉水資源,水溫達55度,泉富含氡、氯、納、鈣、鎂等礦物質。 |  悅來溫泉 悅來溫泉 |

| 黃克誠故居 永興是黃克誠大將的故鄉。黃克誠大將卓越的領導才能、軍事才能以及剛正不阿、實事求是的務實精神而深受廣大人民民眾的愛戴和尊重。 |  黃克誠故居 黃克誠故居 |

| 中國白銀第一坊 永興是“中國銀都”。中國白銀第一坊是以白銀文化為主題,展示永興傳統冶煉工藝而打造的國家級工業旅遊示範點。景區占地40餘畝,總面積5000餘平方米。景區按文化體驗區、冶煉觀賞區、形象展示區、旅遊購物區四區布局,主要旅遊景點有中國天下第一銀樓、白銀藝術博物館、華鑫宮、白銀提純生產線、銀飾工藝品手工製作坊及展銷中心。 |  中國白銀第一坊 中國白銀第一坊 |

| 龍王嶺風景區 龍王嶺風景區東起城關鎮,西至湘陰渡鎮,綿延20千米。景區內有龍山湖、雙橋秀湖、婆婆岩、螞蟥坦、北院寺、北寨等30多個自然景觀和人文景觀,整個景區有崖險、水秀、石奇、洞怪的特點。 |  龍王嶺風景區 龍王嶺風景區 |

| 人民公園 人民公園,始稱“黃克誠公園”,是為紀念開國大將黃克誠而興建的紀念性公園,公園位於縣城人民路。建於1997年6月,擴建於2011年,園內建有黃克誠大將銅像,革命博物館、廣場、飛機坪、戰鬥機、天秀閣、登山步道等景點和設施。 |  人民公園 人民公園 |

| 龍華山公園 位於風景秀麗的便江河畔,距縣城3公里,占地4000餘畝,園內綠樹丹崖奇洞幽深,景色迷人。主要景點有永橋、黑坦龍華寺、黃坦大明寺、峰窩岩等。集秀、險、奇、幽於一體,是旅遊觀賞、獵奇度假、燒香拜佛的好地方。 龍華寺所在的黑坦洞深120米,寬80米,高40米,據考證是中國丹霞地貌最深的坦洞,人稱“神仙古洞”。 |  龍華山公園 龍華山公園 |

風土人情

主要節日有全國性傳統節日春節、元宵、清明、端午、中元、中秋、重陽等,並都富含本地地方特色。同時還有一些地方節日。

春節

春節,本地稱過年,新年大節,從12月中下旬便做過年的準備,備置年貨,大掃除(掃塵,洗門板,抹窗戶,鍋碗瓢盆齊上陣,屋裡屋外大掃除)。年貨中不乏自制地方小吃,“踩”的禾米糖(爆米花糖),油煎的豆糍粑、花片、蘭花根(還真的像蘭花根)、湯皮、“排哈”(音譯)。“廿七廿八,殺雞殺鴨”,下旬便宰殺牲畜,把一部分豬肉、魚肉油炸,俗稱“走油鍋”。

馬田一帶的倒燈(耍龍燈)

“正月十五正月正,正月十五鬧花燈”。倒燈儀式分焚香、掃邪、送龍入海三個環節。最熱鬧的是“掃邪”這一環節,龍燈挨家挨戶辭歲,每家每戶都要鳴炮、燒香、點燭迎送。而此時,大街小巷必定是燈火輝煌,這裡的每一戶人家都會準備一包香燭,等到火龍來時,搶下龍頭上的頭香,插在了自家的神龕上,再將自己準備好的香燭插到龍頭上去,據說這樣就能留住幸福吉祥。倒燈”在永興縣已有1500多年歷史。

吃油茶粥

正月十五又稱“出節”,即過完了“新年大節”,除了吃元宵外,也有吃油茶粥的,與著名北方小吃油茶(如武陟油茶)有點相似。

糊鳥嘴節

二月初一糊鳥嘴節,有糊鳥嘴之俗,俗稱“糊鳥仔嘴巴”,與瑤族趕鳥節(或稱粘鳥節、敬鳥節)相似,只是少了歌會等等民族特色活動。

永興特產

| 永興冰糖橙 | 永興四黃雞 | 馬田腐竹 | 馬田豆油 |

| 馬田切粉 | 馬田豆腐 | 七甲臘肉 | 黃泥鄉豆豉油 |

| 豬三樣 | 芋荷煮鴨 | 剁辣椒雄魚頭 | 便江活水魚 |

著名人物

| 人物 | 生卒 | 事跡 |

|---|---|---|

| 李永敷 | 1455-? | 明正德兵部武選司主事,曾創建石屏書院,主修第一部《永興縣誌》 |

| 曾紹芳 | 16至17世紀 | 明朝曾任浙江烏程縣令、萬曆戶部主事、東川參議 |

| 曾靜 | 1679-1741 | 號蒲潭先生,授徒為業,反清復明,曾著《知幾錄》《知新錄》 |

| 楊雲德 | ?~1908 | 在江華、寧遠交界地方集眾起義,號稱“大順太平淨朝” |

| 劉重 | 1882~1925 | 辛亥烈士,與黃興、馬福益、劉揆一等在湘南策划起義 |

| 黃璧 | 1887~1931 | 在黃埔軍校器研究處工作,代理處長,兼任高級班教官 |

| 龍厚生 | 1891~1937 | 革命烈士,紅軍川滇黔邊區游擊縱隊司令員 |

| 何昆 | 1898~1930 | 革命烈士,曾任紅十四軍軍長 |

| 曹日暉 | 1900~1955 | 國民黨軍官,國軍陸軍中將,任國民黨台北市黨部主任委員 |

| 黃克誠 | 1902~1986 | 革命家、軍事家,黨、國家和軍隊的卓越領導人,開國十大大將之一 |

| 雷名揚 | 1910~1937 | 抗日戰爭革命烈士 |

| 劉昌孝 | 1942~ | 藥學專家,中國工程院院士 |

| 何名鳳 | 1959~2008 | 入選中央文明辦主辦“中國好人榜” |

| 原野牧夫 | 1965~ | 中國當代著名詩人,作家 |

湖南省縣級以上行政區劃

| 地級市、自治州 | 市轄區、縣級市、縣、自治縣 |

| 長沙市 | 嶽麓區 | 芙蓉區 | 天心區 | 開福區 | 雨花區 | 瀏陽市 | 長沙縣 |望城縣 | 寧鄉縣 |

| 株洲市 | 天元區 | 荷塘區 | 蘆淞區 | 石峰區 | 醴陵市 | 株洲縣 | 炎陵縣 | 茶陵縣 | 攸縣 |

| 湘潭市 | 岳塘區 | 雨湖區 | 湘鄉市 | 韶山市 | 湘潭縣 |

| 衡陽市 | 雁峰區 | 珠暉區 | 石鼓區 |蒸湘區 | 南嶽區 | 耒陽市 | 常寧市 |衡陽縣 | 衡東縣 | 衡山縣 | 衡南縣 | 祁東縣 |

| 邵陽市 | 雙清區 | 大祥區 | 北塔區 | 武岡市 | 邵東縣 | 洞口縣 | 新邵縣 | 綏寧縣 | 新寧縣 | 邵陽縣 | 隆回縣 | 城步苗族自治縣 |

| 岳陽市 | 岳陽樓區 |雲溪區 | 君山區 | 臨湘市 | 汩羅市 | 岳陽縣 | 湘陰縣 | 平江縣 | 華容縣 | 屈原管理區* |

| 常德市 | 武陵區 | 鼎城區 | 津市市| 澧縣 | 臨澧縣 | 桃源縣 |漢壽縣 | 安鄉縣 | 石門縣 | 西湖管理區* | 西洞庭管理區* |

| 張家界市 | 永定區 | 武陵源區 | 慈利縣 | 桑植縣 |

| 益陽市 | 赫山區 | 資陽區 | 沅江市 | 桃江縣 | 南縣 | 安化縣 | 大通湖管理區* |

| 郴州市 | 北湖區 | 蘇仙區 | 資興市 | 宜章縣 | 汝城縣 | 安仁縣 | 嘉禾縣 | 臨武縣 | 桂東縣 | 永興縣 | 桂陽縣 |

| 永州市 | 冷水灘區 | 零陵區 | 祁陽縣 | 藍山縣 | 寧遠縣 | 新田縣 | 東安縣 |江永縣 | 道縣 | 雙牌縣 | 江華瑤族自治縣 |

| 懷化市 | 鶴城區 | 洪江市 | 會同縣 | 沅陵縣 | 辰谿縣 | 漵浦縣 | 中方縣 | 新晃侗族自治縣 | 芷江侗族自治縣 | 通道侗族自治縣 | 靖州苗族侗族自治縣 | 麻陽苗族自治縣 | 洪江管理區* |

| 婁底市 | 婁星區 | 冷水江市 | 漣源市 | 新化縣 | 雙峰縣 |

| 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 古丈縣 | 龍山縣 |永順縣 | 鳳凰縣 | 瀘溪縣 | 保靖縣 | 花垣縣 |

| (註:帶“*”屬於地方設立的行政區,並非中華人民共和國民政部在冊的行政區) (參見:湖南省行政區劃、中華人民共和國行政區劃) |