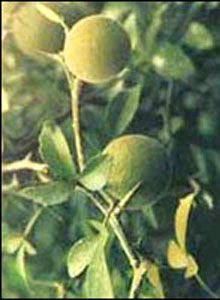

枸橘

枸橘別名:鐵籬寨、臭橘、枸橘李、枳、臭杞

來源:芸香科枳屬植物枳的果實;其葉也供藥用。7~9月采未成熟的果實,切成兩半或切絲陰乾。葉隨用隨采。

藥用部位:本植物的根皮(枳根皮)、樹皮屑(枳茹)、棘刺(枸橘刺)、葉(枸橘葉)、幼果(枳實)、將成熟的果實(枳殼)、種子(枸橘核)亦供藥用

生理特徵

枸橘

枸橘品種考證

據考證,唐宋以前所用枳實的原植物即為本種(參見“枳實”條)。枸橘之名始見於《綱目》,稱:“枸橘處處有之。樹、葉並與橘同,但乾多刺,三月開白花,青蕊不香,結實大如彈丸,形如枳實而殼薄,不香,人家多收種為藩蘺,亦或收小實,偽充枳實及青橘皮售之,不可不辨”其描述及附圖與本品相吻合,同時也說明枸橘在明代已視為枳實的偽品了。

鑑別測定

性狀鑑別

枸橘

枸橘綠衣枳實呈圓球形或剖成兩半,直徑0.8-1.2cm;外表面綠褐色,密被棕綠色毛茸,基都具圓盤狀果柄痕;橫剖面類白色,邊緣綠褐色,可見凹陷的小點,瓤囊黃白色;味苦澀。綠衣枳殼多為半球形,直徑2.5-3cm;外皮灰綠色或黃綠色,有微隆起皺紋,被細柔毛;橫剖面果皮厚3-5mm邊緣有油點1-2列,瓤囊5-7瓣,中軸寬2-5mm。氣香,味微苦。

顯微鑑別

粉末特徵:呈淡棕黃色或綠色。①果皮表皮細胞不規則多角形,長9-17μm,壁厚3-6μm。橫切面觀,細胞徑向延長,平周壁及垂周壁外方增厚。②非腺毛由1-14個細胞組成,平直或稍彎曲,頂端漸尖或鈍圓,長75-285μm,壁疣明顯,基部細胞直徑17-20μm,壁厚5-7μm。③中果皮細胞類圓形,壁厚7-10μm。④油室大小懸殊,長徑91-715μm。⑤草酸鈣結晶斜方形、菱形或多面體,長7-20μm。

理化鑑別

取本品粗粉1g,加乙醇10ml,回流提取20分鐘,乘熱過濾。取濾液1ml,加四氫硼鉀約5mg,搖勻,滴加鹽酸數滴,溶液顯櫻紅色到紫紅色。(檢查二氫黃酮)

化學成份

果實含枳屬甙(Poncirin)、橙皮甙(HesPe- ridin)、野漆樹甙(Rhoifolin)、柚皮甙(Naringin)、新橙皮甙(Neohesperidin)等黃酮類。柚皮就只存在於果皮,果肉中不含。早年從果實中分出的枸橘甙(Citrifolio1)即是枳屬甙。還含生物鹼茵芋鹼(Skimmianine)。果皮含揮髮油約0.47%中含α—蒎烯(α—Pinene)、β—蒎烯、月桂烯(Myrcene)、檸檬烯(Limonene)、莰烯(Cam- phene)、γ—松油烯(γ—Terpinene)、對—聚傘花素(p—cyme- ne)、石竹烯(Caryophyllene)等。果實含大量的枸櫞酸,另含枸橘素(citrifoliol,l- isosakuranetin)、枸橘甙(poncirin)、橙皮甙及新橙皮甙(neohesperidin);並含川陳皮素(nobiletin)、5-鄰-去甲基川陳皮素(5-O-desmethyl nobiletin)、辛弗林(synephrine)、 N-甲基酪胺(N-methyltyramine)、柚皮甙(naringin)、漆葉甙(rhoifolin)、及忍冬甙(lonicerie)。外層果皮揮髮油中含α-蒎烯、β-蒎烯、香葉烯(myrcene)、薴烯、茨烯(camphene)、γ-萜品烯(y-terpinene)、對-聚傘花烴(p-cymene)、及丁香烯(caryophyllene)等。種含脂肪油、檸榨菜苦素(limonin)、歐前胡素內酯(imperatorin)、香檸檬內酯(bergapten)、薴烯及另一種苦味成分去乙醯諾米林(deacetylnomilin),尚含葡萄柚內酯(aurapten)及6-甲氧基葡萄柚內酯(6-methoxyaurapten)。

炮製方法

取原藥材,除去雜質,洗淨,潤軟,對剖,乾燥,篩去灰屑。 貯乾燥容器內,置通風乾燥處。

藥理作用

抗病毒作用

枸橘

枸橘將小鼠纖維細胞放置於200 ug/ml的橙皮甙中先孵化,能保護細胞不受水皰性口炎病毒的侵害維持24h。果實中所含橙皮甙預先處理HeLa細胞,能預防流感病毒的感染,促其抗病毒活性可被透明質酸酶破壞。

抗炎作用

小鼠腹腔注射柚皮甙100mg/kg可降低甲醛性踝腫脹,大鼠注射100mg/kg也有顯著的抗炎作用。橙皮甙和柚皮甙對小鼠因維生素C缺乏所致眼球結膜血管內血細胞凝聚及徽血管抵抗力降低,有改善作用。能增強維生素c缺乏的小鼠腎上腺、脾及白細胞中抗壞血酸的含量。

果皮所含橙皮甙和柚皮甙都能抑制大鼠眼晶狀體的醛糖還原酶、在大鼠體內柚皮甙的1/10000濃度,仰製作用為80%。

增加冠脈流量和腎血流血,降低心肌氧耗量

麻醉犬靜脈注射0.02-0.5mg/kg,均呈升壓效應,劑量大,升壓明顯。靜脈灌注每分鐘0.2mg/kg,;腎血流量增加75%,尿量增加一倍。有很強的誘發心肌節律的作用,其強度與腎上腺素相當,而比多巴胺和辛弗林強。枳殼中所含的辛弗林為腎上腺素 a-受體興奮劑,對心臟B-受體也有一定的興奮作用。有收縮血管,產生升高血壓的作用。

對心、腦、腎等血流量的影響

麻醉犬靜脈注射枳實注射液(每1ml=4g生藥)1ml/kg,有顯著的增加腦血流量的作用。注射後腦血流量平均增加82.6±20.56ml/100g 腦重/分鐘(P<0.01)。平均增加數相當於注射前腦血流量的86.4%。腦血管阻力指數平均降低0.428±0.12(P<0.01),有顯著降低腦血管阻力的作用。靜脈滴注1.5ml/kg 對腦血流量的影響不明顯。麻醉犬靜脈注射枳實注射液1.5ml/kg有顯著的增加腎血流量的作用,平均增加64.5±9.4ml/100g腎重/分鐘(P<0.01),平均增加數相當於注射前腎血流量的53.9%,腎血管阻力指數平均降低0.519±0.176(P<0.05),有顯著的降低腎血管阻力的作用,但同樣劑量靜脈滴注則作用不明顯。上述劑量靜脈注射後在血壓升高的同時,股動脈血流量均減少,平均減少量為用藥前的41.3%,血管阻力亦增加。

利尿作用

枸橘

枸橘犬靜脈注射枳實注射液和N-甲基酪胺都有明顯增加尿量的作用,同時血壓與腎血管阻力明顯增高。其利尿作用可能是通過抑制腎小管重吸收等其他作用而產生。另有研究認為枳實通過強心收縮腎血管,增高濾過壓而發揮排鈉利尿作用。

對胃腸平滑肌的作用

枸橘果實的煎劑對小鼠離體腸管部分呈抑制作用,而兔離體腸管則全部表現抑制。此作用可被乙醯膽鹼所拮抗。但給胃痿及腸痿的犬灌胃100%枳實後卻有興奮作用,能使胃腸運動收縮節律增加。給犬灌胃100%濃縮枳實液1ml/kg,可見小腸消化間期綜合肌電的周期和Ⅰ相時程縮短,Ⅱ相時程延長。表明枳實有增強小腸平滑肌緊張程度和位相性收縮功能。

對子宮平滑肌的作用

枸橘果實的煎劑對未孕及已孕的兔離體子宮、在位子宮和未孕兔的子宮痿均有明顯的興奮作用,能使子宮收縮節律增加。但對小鼠離體子宮不論已孕或未孕部分起抑制作用。

抗變態反應的作用

枸橘果實的熱水溶性凍乾的浸膏用於大鼠被動皮膚過敏反應(PCA)試驗,100-3200mg/kg靜脈注射,具有明顯抑制能力。體外檢測對大鼠腹膜肥大細胞釋放組胺的能力亦顯示較強的抗過敏活性,其主要有效成分為蜜桔黃素、柑桔黃酮和3,5,6,7,8,3',4'-七甲氧基黃酮。

性味:辛;苦;性溫

《本經逢原》:辛,溫,無毒。

《上海常用中草藥》:辛苦,溫。

功能主治:疏肝和胃;理氣止痛;消積化滯。主胸脅脹滿;脘腹脹痛;乳房結塊;疝氣疼痛;睪丸腫痛;跌打損傷;食積;便秘;子宮脫垂。

常用配方

枸橘

枸橘治疝氣:枸橘6個。用250g白酒泡7d。每服藥酒2盅,日服3次。(《河北中草藥》)

治睪丸腫痛:枸橘焙乾,研末。每次服3g,每日服2次。用開水或溫酒送服,或水煎服;或枸橘3個,小茴香9g。水煎服,每日服2次。(《山東中草藥手冊》)

治跌打損傷,閃腰岔氣:鐵籬寨12g,小茴香桿30g,香附子12g,藿香桿9g。水煎服。(《河南中草藥手冊》)

治淋巴結炎:鮮枸橘、白礬各等分。搗爛敷患處。(《河北中草藥》)

治牙痛:鐵籬寨6g,小茴香9g。水煎服。(《河南中草藥手冊》)

治咽喉痛,扁桃體炎:枸橘4個,竹子葉7片,槐蛾1塊;或加望江南3~6g。水煎,代茶飲。(《山東中草藥手冊》)

治內傷諸痛:枸橘,醋浸熬膠,攤貼。貼即痛止,但須久貼,方不復發。(《本經逢原》)

治下痢膿血:枸橘、萆薢各等分。炒存性,研粉。每次6g。用茶汁送服。(《浙江藥用植物志》)

治對口瘡:枸橘3枚。焙黃,酒沖服。微醉,蓋被取汗。(《(魚孚)溪單方選》)

治遍身白疹,瘙癢不止:小枸橘不拘多少。切作片,麩皮炒黃為末,每服二錢,酒浸少時,去枸橘,但飲酒。仍以枸橘煎湯洗患處。(《急救良方》)

栽培要點

枸橘

枸橘套用配伍

枸橘又被成為綠色枳殼,可用於上焦氣壅,胸膈痞滿及脅肋脹痛。枳殼苦降下行,善寬胸利膈,行氣消痞,為治氣滯胸悶要藥。若治傷寒痞氣,胸中滿悶,常與桔梗配用,一升—降,以宣涌胸中氣滯,如《蘇沈良方》枳殼湯。若胸中痰滯,氣塞短氣,每與橘皮相伍,以化痰行氣,如《醫學入門》

枸橘

枸橘文化底蘊

《本經逢原》:破氣散熱,解酒毒。

《綱目拾遺》:療子癰及疝氣,整個枸橘煅存性,研末,陳酒送服。

《植物名實圖考》:治跌打。

《上海常用中草藥》:利氣,健胃,通便。治胃部脹滿,消化不良,便秘,子宮脫垂,乳房結核。

參考文獻

《本經逢原》:公元1695年,清康熙帝34年。張璐編著

《綱目拾遺》:初刊於同治三年(1864年)

《植物名實圖考》:清代狀元吳其所著

《上海常用中草藥》:上海市出版革命組出版