詞意界定

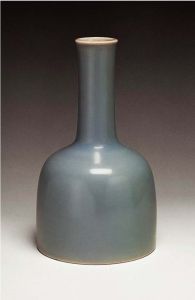

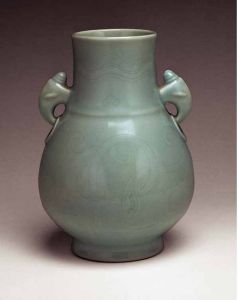

雨過天睛釉搖鈴樽

雨過天睛釉搖鈴樽傳統顏色釉有:以鐵為著色劑的青釉;以銅為著色劑的紅釉;以鈷為著色劑的藍釉。歷史上,許多時代都有顏色釉的傑出代表作,如宋代的青釉和鈞紅,明代的霽紅,清代的郎窯紅、烏金釉、茶葉末釉等。顏色釉與普通色釉的不同在於顏色釉的特殊燒制工藝和配方。顏色釉的釉面,必須經過1250攝氏度以上的高溫煅燒,才能顯現出它光若流油,色若虹霞,紋若流雲飛瀑的獨特魅力。顏色釉五彩繽紛種類繁多。青色的如:豆青、影青、粉青、龍泉天青等;紅紫色的如:祭紅、郎窯紅、均紅、玫瑰紫、美人醉、釉里紅、火炎紅等。黃色的如:鈦黃、象牙黃、蟮魚黃、粉黃等。綠色的如:翠綠、孔雀綠、金星綠、哥綠等;黑色的如:烏金、鐵鏽花、無光黑。其他還有結晶釉、窯變花釉、茶葉末、鈦花釉、裂紋釉、唐三彩、龍泉釉、蠟光釉、金砂釉、變色釉、"三樣開泰"、霽藍釉等。另外還有低溫顏色釉如:西洋紅、胭脂紅、孩兒面、粉紅、辣椒紅;鸚哥綠、蘋果綠、淺綠、魚子綠、瓜皮綠、爐均翠苦綠、澆綠;正黃、澆黃、淡黃、魚子古銅、黑地澆紫等。

景德鎮四大名瓷之一。

發展簡述

淡粉釉瓶

淡粉釉瓶元以後,鈞窯衰落,已不再燒,值得慶幸的是禹州燒制鈞紅的技藝被其他產瓷地區繼承下來。景德鎮自宋末開始燒制鈞紅釉瓷,一直延續至今。

從明開始,景德鎮瓷工繼鈞紅之後,又創造了另一種高溫銅紅釉——祭紅,它妖而不艷,紅中微紫,色澤深沉而又安定,釉中無龜裂紋理,是顏色釉瓷中之珍品。

何謂“祭紅”?民間有一傳說:有一燒瓷藝人,技藝超群,專為宮廷燒

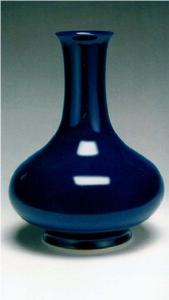

寶石藍釉瓶

寶石藍釉瓶制御瓷。這位藝人僅有一女,名叫繼紅,天生麗質,父女相依為命以燒瓷為生。一次因皇宮要燒制御品佳瓷,御窯連燒數十窯也未成功,眼看日期已到,再不燒成御瓷的窯工全得被殺害,繼紅為救其父和眾窯工,便以自己鮮血做釉料燒制出一種稀世罕見的、色調安定肅穆的釉瓷,繼紅少女救了父親和眾窯工,自己卻因失血過多而亡,為紀念這位捨身救眾的女子,後人便將此瓷稱之為“祭紅”,改“繼”字為“祭”。

祭紅製作之難甚於其它顏色釉,傳統的製作方法可謂不惜工本,古代配方中不僅有珍珠、瑪瑙、玉石等還需摻入黃金,其配料之廣,價格之高讓後人驚嘆,但即使樣,在採用同一配方時,只要溫度、氣氛、時間稍有差異,也常燒制不出好的成品,由於祭紅瓷歷來難燒,因此,它比其它名貴色釉瓷更為名貴。

釉色分類

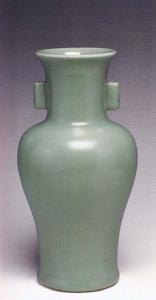

豆青釉瓶

豆青釉瓶高溫顏色的品種甚多,有名目的近百種,綜合起來可分為下列幾個系統:紅釉系統包括祭紅、鈞紅、郎窯紅、釉里紅、美人醉等,主要是以銅為著色劑。青釉系統包括天青、龍泉、豆青、影青等,主要是以鐵為著色劑。藍釉系統包括霽藍、琺藍、霽青等,主要以鈷為著色劑。以及三陽開泰、窯變花釉、宋鈞花釉、紫金釉、烏金釉等。

景德鎮傳統高溫顏色釉雖然豐富多彩,但歷史上多以單色釉裝飾瓷器。現代顏色釉藝術除了強調釉色外,也注意釉與器型、釉與畫面的結合,為色釉彩、綜合工藝裝飾、色釉瓷雕等提供了更為豐富的材質。色釉鑲嵌、色釉開光、色釉浮雕、色釉加彩、色釉描金、色釉青花、色釉刻瓷等,無一不與色釉息息相關。

裝飾特點

仿雕漆釉碗

仿雕漆釉碗但歷史上色釉製作者多為單色釉裝飾,也有少數是用兩種以上的色釉同時裝飾在一件陶瓷器皿上,如大家非常熟悉的“三陽開泰”,就是用烏金、郎窯紅同時使用在一件器皿上,但並不表現具體的形象和內容。解放後,特別是七十年代以後,發展了用色釉作釉料來表現具體形象和內容,習慣稱為高溫顏色釉彩繪。

要製作符合自己的設計要求,並達到較好藝術效果的作品,就必經要熟悉各種高溫顏色釉的配製、繪製工藝特點、燒面制度等。必須通過試片掌握其規律、才能有把握地運用高溫顏色釉裝飾。如“色釉裝飾方肩瓶”為了表現樹林和白鶴自由嘻耍的內容,選用了沒有流動性的豆青釉為底色,採用堆乳濁白釉這一方法,用於堆釉的乳濁白釉有別於一般的白釉,必須另行配製。

普通的白釉堆得再厚也能與底釉相溶,只是白而沒有立體感,達不到浮雕效果,且容易“驚釉”。如果採用泥來堆白鶴,不施釉,則出現澀胎;若施釉,雖然有浮雕的效果,但釉畢竟是比較園潤的,白鶴的外輪廓不會很清晰,這些都達不到設計要求。採用堆釉的乳濁白釉,只需薄薄地堆上去,能微微透出底釉,似有色釉上蒙上了一層白紗的感覺,堆厚則不透底,也不會和底釉相溶,且堆成的形狀燒成後沒有變化,用這種釉堆出的白鶴,象浮雕那樣立體感強,有躍入眼帘的感覺,比較圓潤,不呆板。而背景的樹林,則以稍有流動性烏金來裝飾,使其在底釉上滲透並稍有流動,烏金釉滋潤晶瑩,使整個裝飾效果動中有靜。色彩調和。

仿鈞釉菱花式花盆托

仿鈞釉菱花式花盆托除了白色,又嘗試著用別的色釉來表現這種效果,但彩色的花不像白色,底釉無論怎樣都行。比如用紅、綠色釉裝飾的花頭,底釉是白的就很難表現出花的內深外淡的立體效果,為此,改變裝飾手法,採用工筆的手法來表現花頭。但普通色釉比較園潤,且能夠互相滲透,很難達到設計要求,採用釉下彩的顏色在色釉花瓣上洗染也不行。釉下顏色雖然有較強的遮覆力,但很難達到工筆國畫那種洗染後內深外淡的層次效果,且要施上一層釉,否則有“翻白”現象。而施釉又影響了作為花頭顏色釉的發色,燒成後,花頭用釉下彩顏料洗染的部位,色澤沒有純色釉那么晶瑩和園潤,因而顯得畫面不是那么和諧統一。對此,宜另配製一種遮覆力較強的又不和底釉互相滲透的一種釉來作為洗染花瓣的顏色釉。通過多次試驗,掌握其發色,在著色劑、助熔劑等組成合理,以適應畫面需要。

仿汝釉瓶

仿汝釉瓶景德鎮高溫顏色釉色調豐富,性能各異,表現力極強,可以表現真實具體的形象;也能表現概括抽象的形象,只要工藝操作和色釉運用得當,可以創作出各種藝術效果的作品,因此如何在傳統色釉中吸取營養,在色釉與色釉之間取得更為自然的配合調劑,恰如其分地運用色釉自然流動和互相融匯滲透的技法,對提高和發展陶瓷的裝飾藝術領域,將起到重要作用。

這些年,在創作實踐中,藉助高溫顏色釉富於變化的特點,通過對色釉性能特徵的掌握,利用對燒成溫度和氣氛的控制,使它產生出淋漓盡致的色澤和神韻,展現出一種新的經過多種色釉互相滲透的色釉新貌。在創作構思花瓶“秋時”,整個瓶體裝飾幾棵樹,只在樹後畫了一點遠山和一兩幢山村小屋。為了表現金秋的氣氛,以黃釉為底色,畫面沖近近景的深秋楓林,只用流動性較大的紅釉和赭色花釉來裝飾,因為這兩種釉都是複色釉,都有花紋,所以樹的形成不能具體的描繪出來,紅釉的施法與傳統的施法不同,傳統的紅釉只是單在器皿上表現釉色,沒有結合內容,形式呆板而單調。

粉青釉暗夔龍紋洗口水丞

粉青釉暗夔龍紋洗口水丞作品“小樹林”花瓶,則是在天青釉上面,以紅花釉、黃花釉、蘭花釉等多種復釉來裝飾樹林多層次的效果,最前面的樹用紅花釉和烏金釉有機結合,使之互相滲透,紅花釉和烏金釉上下混合使用,使得整棵樹烏金葉顯露紅花,紅花釉中不帶烏金,很好地表現了樹中葉的顏色及樹中的陰暗面,中間同用黃色釉裝飾起過渡作用,使之處然與後面蘭花釉的樹自然銜接,整個小樹林,色彩豐富,層次分明。

高溫顏色釉彩繪的陶瓷製品,自然生動,趣味無窮,深厚莊重,晶瑩滋潤,這些特徵是其它陶瓷藝術難以達到的效果,也是高溫顏色釉彩繪的獨特風格,愈來愈廣泛地被陶瓷美術工作者所採用,燒制出許多優良品種,因此,高溫顏色釉彩繪已成為陶瓷美術百花園中一枝新花。

清康熙朝顏色釉淺談

青釉茶壺

青釉茶壺康熙一朝61年(公元1662—1722年),是景德鎮瓷業復甦和迅速發展的時期。在這一時期,民窯和官窯都得到了空前的發展,不僅器型相當豐富,而且各種顏色釉和彩裝飾瓷器也品類繁多。以顏色釉瓷來說,此時的工匠們已能熟練地掌握各種金屬氧化物的呈色機理,燒造出色彩繽紛的陶瓷釉色。紅、黃、藍、白、綠、紫、黑等色釉異彩紛呈,發色鮮明而穩定,無論是數量、品種和質量,都取得了令人矚目的成就。在廣東省博物館的藏品中,康熙朝的顏色釉瓷相當豐富,其中還不乏精品。

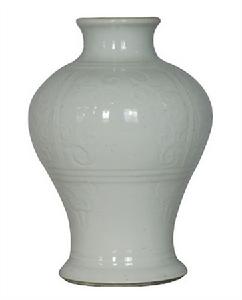

甜白釉梅瓶

甜白釉梅瓶康熙白釉瓷主要有三類:其一是填白釉器,即用筆蘸白泥料在坯體上堆花,或以刻花、印花裝飾;其二是漿胎白釉器,又稱煨瓷,指用瓷土淘洗後的細泥漿製成的,胎薄體輕、胎色如米漿的白釉瓷器。這類白瓷往往釉色白中微泛黃,釉面有開片。清康熙、雍正時盛行,器型多瓶、罐一類;其三是康熙仿定器,雖能仿成釉色白中泛黃,極像定窯白瓷的釉色,但不具有宋定窯器的刷紋和釉面淚痕,二者區別明顯。

茄皮紫釉

是一種以錳為呈色劑的低溫釉,最早在唐三彩和遼三彩中出現。但明中期以前多帶褐色,其後出現的類似茄子皮的純正紫色,才叫茄皮紫。整個明代的紫釉器並不多,主要用於宮廷祭祀,而且色淡、無款,只能從造型和胎釉工藝特徵來斷代。康熙時開始大量生產深茄紫釉器,釉面明亮光潤,工藝成熟。

是一種以銅為呈色劑的低溫綠釉。低溫銅綠釉在漢代陶器上已大量使用,以後的唐三彩、遼三彩和宋、金民窯器中也多有出現。明清瓷器上的綠釉濃淡深淺不一。明嘉靖時出現了瓜皮綠這樣一個名貴品種:因綠色釉中輕微閃黑,勻潤嫩綠,象熟透的西瓜皮,故名之。明代的瓜皮綠釉器有光素的,也有刻暗花的,底足多施白釉,多無款,或書“大明嘉靖年制”青花款。清康熙以後各代都有生產這類器物,以碗、盤、文具和陳設瓷居多,底足依然多施白釉,多有款。

烏金釉

即黑釉,因黑釉釉料在景德鎮稱“烏金土”,礦料中含氧化鐵、氧化錳及氧化鈷等多種呈色金屬,故稱烏金釉。景德鎮元、明時期不太流行黑釉瓷器,故此期的傳世品很少。清康熙時始盛行黑釉瓷,器型有碗、盤、杯、洗、筆筒、盒、壺、罐、瓶等。其胎體潔白細膩,釉色瑩潤而烏黑髮亮,有的還輔以金彩裝飾,在莊重中透出華麗。17—18世紀的歐洲市場特別鍾情黑釉瓷器,因此康熙時盛行黑釉瓷器很可能跟外銷有關。

天藍釉瓶

天藍釉瓶是藍釉中的一種,也是以鈷為呈色劑。其製作工藝是用小竹管蘸藍釉料,噴吹在燒成的白釉器上,燒成後便在釉面上形成星星點點的藍斑,猶如灑落的水點,又象密密麻麻的魚子,故又稱吹青、魚子藍或雪花藍。灑藍創燒於明宣德時期,但宣德時燒造並不成熟穩定,數量極少(傳世的僅有幾件官窯缽式碗)。清康熙時官窯和民窯都大量生產,有盤、碗、壺、瓶等,種類豐富,時代特徵強烈,多加金彩裝飾。康熙以後各朝都有生產灑藍器,還有一些是刻意模仿康熙作品的,要從器型特徵、胎釉工藝等方面加以區別。

黃釉

黃釉是皇家嚴格控制的一種釉色。因黃、皇同音,故明清兩朝黃釉瓷只有皇家才能使用,私造黃釉瓷器者須按律殺頭。清代規定里外黃釉為皇太后、皇后用;裏白外黃釉為皇妃用;黃地綠龍紋為貴妃用;以下嬪妃、貴人、常在則不許用黃釉器。清康熙末年以前的黃釉均為低溫鐵黃釉,在明初已有生產。明弘治時最為成熟,呈色均勻潤澤,稱為“嬌黃”,有碗、盤、罐等,主要用於祭祀。清代黃釉瓷器以宮中使用的日用器居多。後來出現了隨著琺瑯彩從國外引進的銻黃釉,呈色像檸檬黃,淡雅、柔和,以碗、盤等小件器居多,只有少量官窯器。但這種黃釉現代已不難燒造,仿品很多。

紫金釉

是一種高溫鐵釉,又稱醬色釉或柿色釉。早在漢代已出現,宋代定窯、耀州窯等均有生產。“紫定”更成為天下追求的名品。明清各朝景德鎮都有生產,以碗、盤居多,一般圈足內都施白釉。清康熙時的紫金釉器多為官窯器,仍以碗、盤等小件器為多見,釉色勻淨,釉汁肥厚光潤。此期還流行一種醬釉開光青花加彩器,主要供外銷到歐洲。

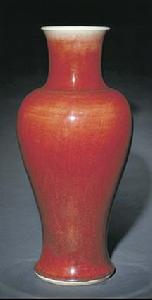

郎窯紅釉觀音尊

郎窯紅釉觀音尊是一種以銅為著色劑的中溫釉,因顏色類似孔雀尾毛的艷藍色而得此名。這種釉色最早出現於宋金磁州窯,元代景德鎮將其與青花相結合,完全是模仿磁州窯的做法。明永樂時燒造已相當成熟。明成化、正德時十分流行。清康熙時再度盛行,但已少見與青花相結合,以純色或加暗刻花紋為多。釉色有淡有濃。除祭祀用的碗、盤之類外,還有各種動物瓷塑和陳設器。

冬青釉

是一種以鐵為著色劑、在還原焰中燒成的高溫綠釉。這種釉色相傳為北宋東京(今開封)民窯所燒的青釉,色如碧玉,故稱冬青或東青。但由於不見窯址,因此無法了解其真貌。宋元時龍泉窯的這類青釉燒得最好。明末龍泉窯開始衰落,景德鎮開始仿燒,清雍正時最為成熟穩定,官窯民窯都有生產。釉色稍深者又稱豆青,或凍青。器型有碗、盤、瓶、爐、筆筒、缸等。康熙時的產品有的無款,有的落康熙款、嘉靖款等。

郎窯綠

是郎窯紅的窯變品種,又稱綠郎窯。郎窯紅在窯內燒成的最後階段,因銅紅釉誤被氧化,使釉中的低價銅變為高價銅,里外釉面均呈現淺綠色。因是康熙年間郎窯所燒,故得此名。其釉色淺翠,或微綠而泛五光色,有玻璃光澤,開細小紋片。因綠郎比郎紅更為名貴,故仿品很多。而很多人因未能見到真品,也誤把低溫銅綠釉當綠郎。

康熙時的顏色釉瓷器遠不止這些,祭藍、祭紅、郎窯紅、豇豆紅、芝麻醬釉、天藍釉等都是燒造非常成功的品種。由於篇幅關係,在此無法贅述。但是總的來說,清末至民國以至現代的仿康熙瓷器都非常多,鑑別時須謹慎。

乾隆黃釉

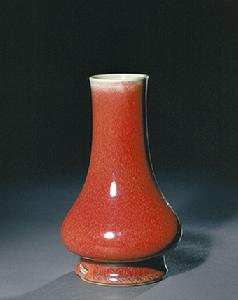

郎窯紅釉穿帶直口瓶

郎窯紅釉穿帶直口瓶燒於明初景德鎮官窯,但傳世品罕見。

中華民族一向崇尚黃色,“黃”與“皇”諧音,黃色因此是皇家尊貴的象徵,而全黃器僅限於皇帝所用。黃釉在清代有更為明確的使用制度。器物內外皆施黃釉的為帝、後及太后所用,皇貴妃則用外黃內白器物,貴妃用黃地綠龍器,嬪妃則用藍地黃龍器,余者皆不可用黃色器。如《清宮檔案》中《唐英奏摺》載:“乾隆二十一年七月七日,唐英將次色黃器一萬一千七十九件及次色祭器一百六十四件開造清冊呈交廣儲司按冊查收。”即使是殘次品也有嚴格的處置,以防流人民間,這與同時期處理其他落選御器有明顯的區別,如早在乾隆七年,為節省開支,皇帝曾有旨,御窯廠燒造之腳貨不必送京,即在本處變價處理。但唐英認為此不妥,於乾隆八年上奏《請定次色瓷器變價之別,以杜民窯冒濫折》:“唯是國家分別等威,服務采章,俱有定製……至於黃器及五爪龍等件,尤為無可假借之器,似未便以次色定價,致本處窯戶偽造僭越,以紊定製……”而乾隆皇帝的諭旨則為:“黃器如所請行,五爪龍者,外邊常有,仍照原議價。”可見,五爪龍在乾隆時期不是被嚴格禁止的,而黃釉器是絕對不許民間使用。

乾隆黃釉呈色極為淡雅勻淨,釉層較薄,施釉均勻,沒有深淺不一的色差。由於釉中摻有玻璃白,故釉汁混而不透。淡黃釉釉色淡雅勻淨。米黃釉呈色淺淡,略閃黃,施釉勻淨。釉質細膩。檸檬黃釉釉層較薄,釉面滋潤,施釉均勻,釉色較康熙時更為淺淡。乾隆黃釉器物見有瓶、罐、尊、燈、簋、筆筒、瓷塑、碗、盤、杯、碟等。盤的形制較多,既有高足與折腰,又有收口、花口等。乾隆黃釉器除光素無紋飾外,另有暗刻等裝飾方法,紋飾以雲龍紋居多。乾隆黃釉器款識為青花“大清乾隆年制”,或楷款或篆款。