發展概述

十三世紀中葉,蒙古帝國以其強大的軍事武力,滅宋滅金,入主中原,至公元1279年忽必烈率大軍復滅了漢族在南方的趙宋政權,進而控制了整箇中國的土地。元朝的統治只有九十餘年,而且又連年混戰,所以從整體上看,元代陶瓷業基本上承襲了前代舊制,除青花、釉里紅等品種,沒有太多發明。但僅就江西景德鎮而言,情況卻大不一樣,元朝成為一個極其重要的時期。一個原因是景德鎮地處皖贛邊區,受戰爭影響不大,社會經濟狀況較為安定;二是當地原料豐富,開挖使用較為便利,技藝上博採眾長,產品製作精緻,有“工匠四方來,器成天下走”的美譽;三是因為宮廷重視,在景德鎮設立了全國唯一一所管理陶瓷產業的機構──浮梁瓷局;再一個原因就是出口量增大,從另一個角度刺激,促進了景德鎮的瓷業生產,使景德鎮成為全國制瓷中心。

元代青花、釉里紅的出現,使中國在瓷器裝飾藝術上進入了一個嶄新的時代。在陶瓷裝飾藝術發展的歷史長河中,沒有哪一種裝飾類型能達到青花瓷那樣影響巨大而且流傳深遠。青花瓷器的真正全盛時期在明代,製造技術傳播至近東、日本等到國,最後傳到歐洲。雖然青花瓷器的產生和發展都與景德鎮相關,但首先使用氧化鈷為著色劑進行彩繪裝飾,最早出現在近東。早在九世紀,米索不達米亞地區還生產了一種陶器,先在胎體上罩一層含有氧化錫不透明的白釉,再在釉面上用氧化鈷做彩料繪製圖案,使畫面在入窯焙燒後呈現美麗的藍色。而景德鎮的青花瓷器與其他品種的最大不同點就在於原料的不同,它所使用的是長石瓷土和長石釉料,經過高溫燒制後坯釉結合良好,所描繪的圖案體現得淋漓盡致。

據考古發現,早在唐代就已出現過用含有鈷的藍釉彩用來裝飾,這到早期青花的出現有一個相當漫長的過程。到元代,燒制青花瓷器的窯址有江西景德鎮和吉州、雲南玉溪、浙江江山等,其中產量和質量都以景德鎮為最。景德鎮地區是在當地宋代影青和卵白瓷的基礎上發展起來的,釉下彩繪的技術上和藝術上受到過磁州窯的影響。

為了發展瓷業,元代統治者實施了多種管理手段,除設立行政機構外,對具有一定技術的工匠也很重視,規定免去工匠的一切差科,對他們的技藝實行“世襲制”,既使生產專門化,又使得特殊技藝後繼有人。

這一時期的青花瓷器特點是形態較大、胎體較厚、份量較重。裝飾花紋所使用的青花料,有進口與國產兩種。進口料顏色鮮藍、艷麗,採用影青作面釉,所繪圖案構圖嚴謹、筆法工整、描繪細緻。這類產品體積都比較大,系當時浮梁瓷局的高檔產品,其器型豪放、青料濃重,總體風格氣勢磅礴。國產青料發灰較淡,一般施以乳濁的卵白釉,所繪圖案構圖疏朗,筆法淳樸,風格粗獷。這類產品大部分為小件產品,多為普通民窯所生產,目的也多為日用器皿。裝飾紋樣主要有松梅竹蓮、龍鳳鶴鹿、人物花鳥、卷草錦地等,此外,歷史故事也風興一事。

元政府意識到發展瓷業並積極對外貿易,對元朝經濟有重要意義,是政府增加財政收入的重要途徑。元政府建立相應的港口外銷管理機構,鼓勵對外貿易,使這一時期在瓷器的外銷數量、質量等方面,較宋代都有大幅度的增加和提高。在土耳其和伊朗兩國的博物館裡,收藏著一些極為珍貴的元青花瓷器,代表著這一時期青花藝術的風格特點。隨著瓷器的大量出口,促進了對外交流的發展,對一些國家的宮廷上層社會在日常生活、文化藝術等方面都產生了廣泛而深刻的影響。人們普遍重視對這些元代瓷器的珍藏和陳列,讓後人追憶過去的歷史。在東非的伊斯蘭教地區,景德鎮青花瓷和龍泉青瓷被鑲嵌於宮殿、寺廟或其他紀念性建麗上,視同珠寶,重視程度可想而知。

此外,元代景德鎮創燒的另一著名產品為卵白釉器。這種產品亦稱“樞府窯器”,相傳是為元朝官府樞密院的定燒器,有些器物上有“樞府”字樣,但燒制這類卵白釉瓷器的窯場還同時燒造青花瓷和黑釉瓷。卵白釉的特徵是釉層較厚,呈失透狀,色澤如鵝蛋白,它的出現為明代永樂甜白釉的發展奠定了基礎。1976年,在朝鮮新安海底打撈出一艘元代沉船,載有中國瓷器近兩萬件,包括當時龍泉窯、建窯、吉州窯、磁州窯、官窯、鈞窯以及景德鎮等窯場的大量產品,成為考查元代各窯址產品情況的可靠實物佐證。

元代開始出現分室龍窯,這種窯依山而建,傾斜度為12──22度之間,長度近60m,寬2──3m,分窯室17間,這種分室龍泉窯為以後的階梯窯打下了基礎。這種窯爐的特徵是裝窯容量大,適合於多種坯釉同時燒成,在窯室的前、中、後部不同的窯溫下放置不同的產品;這種窯適合以柴為燃料,升溫快,冷卻也快,充分利用窯室內的熱量。元未明初,在此基礎上出現了葫蘆型窯,之後演變為蛋形窯,這種窯形延續使用至今。

回目錄

元青花鑑別

中國元瓷700年歷史。元朝青花纏枝牡丹紋罐;高60厘米,器型敦厚堅實,白釉含青,青花發色偏灰,層次感強。從上到下布滿五層畫意,皆用雙線隔開。頸部海水紋,肩部纏枝蓮,腹部纏枝牡丹,底足為卷草紋,蓮瓣紋,腹部畫意上的小樹葉入筆為頓筆,然後漸漸提收,並無提收痕跡。仿品快速提收,顯示了仿造者的草率,以快速方式來避免用筆不暢。完全仿真品,白釉不含青色,畫工流暢,腹部牡丹花畫法,注重深淺變化,樹枝柔美,枝莖線條筆筆不馬虎,底足露火石紅較深、乾燥,青花灰度不夠,白釉偏白,線條特別是卷草紋、海水紋、分割線等,還較生硬,運筆方式不夠統一。

元青花的仿製僅有20年歷史,在所有仿製瓷器中是新軍。此次限量仿製的24件青花罐,內部均有“馬未都”、“饒克勤”兩個款識,以區別倫敦佳仕得公司以1568.8萬英鎊拍出的那隻“鬼谷下山”大罐。24件仿製品中,已有兩件分別捐贈給故宮博物院和佳仕得拍賣公司。

元青花瓷器鑑定要素

(一)倉土成胎,可以提高爐溫,瓷胎不易變形。

(二)胎色較白,微顯青灰色階。

(三)胎骨裡面含有氣空較多。鑒於手工制胎的原因,胎骨中孔隙多數是偏狹形。

(四)胎底顆粒狀明顯,不如明青瓷細膩。

顯青灰的程度有深淺不同的色階,一般粗略分成較深較淺兩類即可。元青花的胎色沒有純白的。四段三接,也有五段四接,接縫有擠壓泥漿痕跡,中心收刀,多數留有明顯的收刀痕跡。施釉為沾釉、淋釉、刷釉和盪釉。由於里釉嚴重不足,甚至大面積無釉。中大型罐瓶類口部帶有釉水痕跡。瓶內多無釉,罐內多漏釉或半截釉,罐內底部多無釉。直觀的看感到釉層較厚,好像薄薄的一層玻璃膜,光從裡面反出來,柔和不刺眼。新仿元青花沒作舊的一般釉面火光較重,表皮有賊光。

1、民間流傳使用多年的傳世品,一般玉質感強,瑩潤失透,有些還會開片。

2、從釉面的表層來說,真元青花器物表面常有橘皮紋、棕眼和縮白釉斑。

3、從釉層裡面的氣泡情況看,往往有密集的小氣泡。凡出土器,絕大多數沒有使用痕跡。

首先是元青花瓷器的地釉;總的觀感為青色,但青白的程度不一致,有的白中泛點青,有的較白,有的偏青,更重要的是釉面堅實感強烈。新品的地釉很複雜,以青白釉為主,但呈色上有的偏白,有的青灰,有的青綠尤如淡淡湖水一般。還有的釉面開粉紅色或米色紋片,或在釉面上做水鹼痕跡,也有經過打磨後釉面無光澤等多種現象。

元青花的原料和青花斑點。從元青花瓷器分析,是使用兩種青花料,一種大型漂亮的青花瓷器,多為進口原料,色調藍艷,有寶石藍的感覺,帶有黑褐色的斑點,有的微微帶點錫光,手感微微下凹。這種斑點是自然形成的,也有的是根據紋飾構圖需要重點繪的小斑點。斑點中心為深褐色,外圍一周藍黑色暈散到釉中。通體青花紋飾的色調不一致,器身的弦紋、花紋的輪廓線以及渲染的花朵,有的地方深,有的地方淺。

元青花紋飾繪畫瀟灑自如,筆線有力,具有壯美之感。多層次繪畫裝飾的器物,紋飾緊湊和諧,留的地釉不多。新制的筆線拘謹無力,有的畫面紋飾較稀鬆,器表給人的感覺工細漂亮。

元青花底部釉斑現象一般表現在大罐、大瓶的底部。可能是工匠在施滿釉後需要將底部釉很快擦掉,但又沒有徹底擦掉,只要達到在窯內不粘連就可以了。沒有擦掉的釉,即後人說的釉斑,是在自然狀態下形成的。釉面有大有小,或寬或窄,釉面周圍有的還有淺淡的火石紅。現在的新產品,釉面給人的感覺仿佛是用類似毛筆工具隨便抹成的,釉面扁平,光亮不自然。

元青花的器底有火石紅色鏇紋及跳刀痕等現象,不一定每件器物底部都出現。一般出現的火石紅較淺淡,仿佛刷過的泥漿色,表明有點油亮的光澤,鏇紋及跳刀痕隱現。現代的仿製品火石紅有的濃重,有的淺淡,淺淡的都是將新做的火石紅在入窯前先抹掉一部分,所留下的痕跡,輪鏇的弦紋和跳刀痕紋路很深,有的贗品底部還塗抹一些黑色的東西表示瓷器的舊意。

元青花瓷器很少款識,目前只發現一對收藏在英國的至正十一年大瓶,這是眾所周知的。而新製品中出現許多寫有“大元國某某年制”的字樣,迷惑他人。

回目錄

工藝特色

元朝瓷器

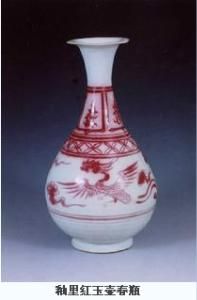

元朝瓷器元代瓷器在陶瓷裝飾歷史上有著劃時代的意義。景德鎮元青花瓷精美成熟讓人感嘆,元釉里紅伴著元青花瓷放出異樣的光采。元釉里紅存世量稀少,被發現刊載的僅幾十件而已。元釉里紅是陶瓷裝飾歷史上重要發明之一。它為釉下銅紅彩繪,燒成難度大,本文僅就個人的視覺角度,試論元代釉里紅的一些基木特徵。

元釉里紅的呈色 元代釉里紅以氧化銅為呈色劑,繪畫在瓷的坯胎上,蓋一層透明石灰質青白釉,人窯嬈制而成,燒成中要求強還原氣氛和適當的溫度控制。根據有關資料和個人試驗,呈色劑氧化銅的含量比銅紅釉高,且配方簡單,主要依託的是石灰質釉,含有高嶺土的瓷胎,高超的燒煉技術。元釉里紅呈現紅紫、黑灰、葷散等變化,主要是因為還原氣氛強弱,燒成溫度的高低於從元釉里紅呈色上看,主要色調是紅偏紫黑色、鮮紅者稀少,一般為過燒產品,因為當時燒成溫度偏低,通常都在1250度以下,根據燒煉溫度與銅紅呈色原理,元釉里紅:少見銅綠色斑點,(在清代及現代釉里紅瓷中常見),元釉里紅由於當時燒煉技術,還原氣氛的掌握程度,呈色常出現發黑、葷散。例如:江西博物館堆塑塔式蓋罐,非常典型的表現出元釉里紅這類特點。

元釉里紅繪畫手法

元釉里紅有白描勾線,·勾線點染,塗繪刻畫、色斑點彩,並結合鏤空堆貼、雕刻等多種形式。塗繪畫彩多見於元釉里紅早期產品,釉色與元代影青釉色一致,伴有刻劃、捏雕,罐、玉壺春多有此類裝飾。其釉面釉質飽滿,氣泡偏多,用筆自然大氣,不拘細節。元釉里紅呈色不穩,紅艷、泛紫、黑灰均有,多數葷散。例如:江蘇吳縣出土的釉里紅龍紋大罐和高安市出土螭龍紋轉心高足杯。

勾線點染,多見於精製產品,最具代表是高安市博物館藏元釉里紅開光花鳥紋大罐,它以勾線為主要裝飾手法,局部花卉葉子兼有點染,圖案邊飾開光中的四季花鳥用線描繪生動自然,呈灰青白釉色。由於銅紅是繪製在坯胎上,燒制坯過程到瓷器會有收縮,銅紅髮色還會使線條擴大,要求畫工技藝非常高超,掌握料性熟練,所以勾線釉里紅屬精晶類。

塗繪刻畫是釉里紅獨特畫法,如:高安出土的一件蘆雁紋匣,匣的邊飾,內底蘆雁紋是在塗繪好紋飾輸廓形體,用刻刀代筆,刻劃出海水、蘆雁的羽毛。刻畫塗繪是結合影青刻花技法,如風紋玉壺春瓶,先使用刻刀劃出弦紋、飛風雲朵,然後背景塗繪釉里紅。點染,有先白描勾線,局部葉子等地方輪廊內點染;還有一種點染,這是一種珍貴的品種,最具代表是元青花花釉里紅鏤雕大罐,開光內貼塑四季花卉,花朵用銅紅點染而成,十分美觀。圖案邊腳紋飾用青花色描繪,釉里紅與多種裝飾手法集於一身,可說是景德鎮鬥彩瓷的先河。青花釉里紅合繪,用青花線條組合釉里紅勾線繪製圖案紋飾和青花釉里紅結合繪製的葵口小盤。

元釉里紅裝飾構圖 元釉里紅裝飾圖特徵主要表現為疏朗,先師巧妙運用銅紅髮色特點,往往把紋飾集中在器型的中部,這個部位施釉均勻有利銅紅髮色,燒成上都是最佳部位,不利於銅紅髮色的器型口部,底下部位留白,如玉壺春較多使用這種構圖,還有出口瓷中的小件產品,元釉里紅典型開光花鳥罐,底下部位留有很多空白,僅有二道弦紋與同時代的元青花通常布局有明顯區別。

元釉里紅裝飾題材

元釉里紅髮現的產品不多,但題材廣泛有四季花卉、圖案裝飾、山水人物、飛禽走獸等,釉里紅在表現題材上,有其概括,簡潔等獨特藝術效果。花卉紋一般多以菊花、蓮花、靈芝紋等折枝花形式二方連續,以白描勾線為主,如許多玉壺春釉里紅瓶。人物題材多與山水結合,人物小而簡煉,融於風景之中。龍紋、鳳紋,還有兔紋多般用刻劃手法,刻出主題紋飾,輔以釉里紅裝飾。用詩句書法為題材,如一件韓國海底打撈出的一塊腰圓形盤,盤內刻梧桐葉二片,在葉上用銅紅各書五言詩一句“流水何太急,深宮盡日閒”,又如一件景德鎮新近出土高足轉杯,也是以銅紅詩句為題材裝飾。以捏雕動物為題材,塗繪釉里紅,如景德鎮出土的釉里紅塔式蓋罐。

元釉里紅造型

元釉里紅燒制難度大,存世量少,發現的種類不多。常見主要是玉壺春瓶、匝,大小罐類,梅瓶僅有一件而已,玉壺春瓶通常高約22厘米,27厘米左右兩種類型,其造型有一定規律性、撇口、細頸、圓腹,圈足底部施釉隨意,玉壺春瓶成型為四段模印,有接胎痕跡。罐類一般分上下二部,在腹部最大直徑處接胎,大罐加接底腳,多配有蓋,荷葉形蓋為一類,帶有蓋頂,子母口為另類,匝、糟形流、平砂底、口徑通常在14厘米左右,胎體較輕,畫面裝飾在匝的內壁、內底部,如蘆雁紋匝。有一種特殊造型“轉心杯”,其結構是杯底中心,有一個呈圓錐狀的“公榫”從杯足嵌入圈足的上端與杯加接,足部空心上小下大形為“母榫”,兩榫之間有間隙,使杯自由鏇轉,並且不會脫落。此杯已發現有二種造型,一種捏塑一朵雲紋,一種捏塑一隻螭龍紋,釉里紅點斑塗繪和勾線繪菊花紋,釉里紅造型特別是景德鎮出土的塔式四靈蓋罐、罐肩至腹部捏塑青龍、白虎、朱雀、玄武、捲雲紋、蓮辦邊,蓋頂為塔形,加飾其它凸雕圖案,塗繪釉里紅,同時還有樓閣式穀倉,此倉結構複雜,人物形象生動,再現了元代南方木建築的特徵,釉里紅的裝飾極有特色,造型稀有。還有四方扁瓶此造型與元青花造型相同。

元釉里紅的胎釉 元釉里紅的胎質為二元配方,因高嶺土含鐵量不同,有略白、略黑兩種傾向,胎質細中見粗有火石紅者居多,當時燒造釉里紅窯溫偏低,瓷胎常有生燒現象。由於使用含鐵泥渣餅墊燒,器型底足多般有粘黑棕色鐵砂底。釉質明顯可分二大類,一種影青釉,含石灰鈣多,氣泡明顯,塗染裝飾釉里紅結合刻劃紋飾多,如龍紋蓋罐,飛鳳紋玉壺春瓶。一類青白釉,釉中的氧化鈣進一步減少,鈉鉀含量增加,其釉里紅髮色相對穩定,以線描類釉里紅較多,如開光花鳥大罐和海外收藏的釉里紅梅瓶。釉里紅胎與釉結合的非常好,胎質配製不是特別堅硬,為不使瓷胎變形,常用高嶺土塗抹在器型內胎上,形成一種胎質特徵。釉面總的來說灰青白者居多,正燒的產品釉色潤澤,玉質感強。小件產品留有施釉過程中的手指印記,大件為澆釉操作方法。整器觀察產品釉面不平板,有局部積釉痕跡。目前發現的元釉里紅產品不多,因此把握元釉里紅的特徵很難全面,對於同時期的元青花瓷的特徵與元釉里紅成型工藝,繪畫題材等有許多共同之處,可以參照解讀元釉里紅的一些特徵。

元釉里紅故事

瓷器中的釉里紅,是釉下的珍貴顏色。這種顏色亮堂潤澤,看上去就象寶石鑲嵌在瓷器里一樣。這樣珍貴的釉里紅顏色是怎樣製造出來的呢?傳說是這樣的:元朝,景德鎮有個叫趙子聰的陶瓷工人,三十五、六歲的年紀,對燒瓷有一手獨到的本事,加上肯用心思搞發明創造,全坯房的窯工都稱他叫“趙全能”。那時候瓷器上的花紋都是用手工刻上去的,又慢又費功夫。趙全能立志要在瓷器上象繪畫一樣,用毛筆描花紋。可是,他費盡心血,也沒找到一種適合畫瓷的顏料。趙全能對此並不灰心,他想:只要功夫深,鐵杵磨成針。他相信,總有一天,會實現這個願望的。

可是,象趙全能這樣一個窮苦的窯工,要想搞一件發明創造談何容易。開始時,趙全能幫工的那家窯戶老闆,以為趙全能會很快搞成,所以還願意出錢資助。因為搞成了,他就可以一本萬利,大發橫財。後來,窯戶老闆見趙全能一次一次的試驗失敗了,便立即拒絕提供給趙全能試驗的條件。這一來,就給趙全能作難了。平日,趙全能連吃飯的錢也難掙上,有時還得讓女兒小梅到河灘邊上揀破爛幫助度日。儘管困難重重,可趙全能搞試驗的決心卻絲毫也沒有動搖。於是,他就向窯戶老闆借錢試驗畫瓷的顏料。老闆的手段真辣,每借他的窯位燒一次瓷器,就要收一貫銅錢。這樣,天復一天,月復一月,轉眼一年了。趙全能欠下窯戶老闆三百貫銅錢。

這一天,正是大年三十,家家戶戶都準備著過年,趙全能卻蹲在屋裡,擺弄他從山裡找來的石料,他的獨生女兒小梅在旁邊幫著研磨料石。父女倆幹得正專心,突然,一陣“砰砰”的打門聲,趙全能開門一看,門外正站著窯戶老闆和他的管帳先生。還未等趙全能開口,窯戶老闆就板起臉來發話了:“年三十啦!欠帳該還了吧!”趙全能忙央求說:“老闆,如今我是吃了上頓沒下頓,實在拿不出錢來還,請老闆寬容,等我做成了顏料,一定如數還清。”窯戶老闆聽了,嘿嘿一聲冷笑:“不行,今天一定得把帳還清。”說著,他眼珠骨碌一轉,定睛瞧著小梅,又開口說:“我已替你想好了,王大戶要買個童養媳,出價三百貫,你女兒小梅去,不就可以把債還清了嗎?”趙全能一聽老闆逼他賣女兒還債,心中火冒三丈。這小梅,從小死了娘,硬是趙全能一口粥,一口水地好不容易才把她餵養大。這是他身邊唯一的親骨肉,要他賣小梅,不就是挖他的命根子嗎?

趙全能強忍住怒火,連連搖頭:“老闆,女兒我是決不賣的。”老闆立即拉下陰沉的臉說:“哼!不賣,那就馬上把帳還清。另外,從此不準你再我窯里燒什麼鬼東西了。”趙全能這時真是心如刀割。他想:不賣吧,眼前老闆逼債催命,還不準他再搞試驗了。賣吧,又怎捨得讓相依為命的女兒去受苦,受人欺侮……。最後,他還是搖著頭,連聲說“不……不行呀……。”“嗨!這是老闆給你的一條活路,賣了小梅還清了債,減少你的負擔。再說,等你有了錢,還可以將小梅贖回來嘛。”管帳先生在一旁替窯戶老闆幫腔。在老闆連聲威逼下,趙全能感到實在走投無路,一橫心,把小梅拉在懷裡,哽咽地說:“小梅,不是爹爹心狠要賣你,實在是沒路走了……”說著,趙全能大滴大滴的眼淚落了下來。小梅緊緊攥住爹爹的衣袖,千呼萬喚,苦苦地央告著不要賣她……。“唉!苦命的孩子呀!爹爹怎么忍心賣你呢。可實在沒法子,你不去,大家都活不成,你去了,等爹試成了顏料,再把你贖回來。”聽爹這么一說,小梅立即鬆開了手,用袖子擦著眼淚,向趙全能跪拜說:“爹爹保重……”便起身要走。

這一下,趙全能又捨不得了,一把拉住小梅,父女倆抱頭痛哭起來。窯戶老闆不耐煩了,一把抓住小梅,惡狠狠地喝道:“別嚕嗦了,快跟我走吧。”眼看著小梅給拉走了,趙全能悲憤欲狂。突然,又見小梅奔了回來,從口袋裡掏出兩個鋼板,往趙全能手板心一放,說:“給!這是你平日給我零用的,我沒花掉,留著你做事用吧!”這一夜,外面爆竹響聲連天,家家都在辭舊歲迎新春,趙全能卻手捏著兩枚銅錢,呆呆地一直坐到天亮。過了年,趙全能又在窯里忙碌著。這時,窯戶老闆派人來說,這是最後一次讓趙全能在他窯里試燒了。趙全能聽著,仿佛跌進了萬丈深淵。他知道,這次試驗,難保成功,若再不成,那以後怎么辦呢……趙全能想到這裡,淚珠禁不住奪眶而也,他奔到窯爐前,對著剛剛擺放進去的瓷坯,口裡默默地念著:“老天保佑吧!老天保佑!”

說著,他彎腰把手伸進匣缽,把瓷坯放好。但聽得“叮噹”一聲,趙全能上衣口袋裡那兩枚銅錢掉進了匣缽,正巧落在瓷坯上。趙全能本想將銅錢拾起,但又怕碰壞了瓷坯,誤了這一窯的的試驗,所以,也只好讓銅錢落在裡頭了。燒窯時,趙全能提心吊擔地在窯邊守了三天三夜。第四天頭上一開窯,窯工們首先將趙全能燒試的那疊匣缽捧出來,打開匣缽蓋,一件瓷器拿出來……又拿一件。上面都是精光光的,一點兒圖案顏色都沒有。趙全能知道又是一次失敗……。突然,一個窯工驚叫了一聲:“看!這瓷碗上有兩個圓圓的紅顏色呢!”趙全能急忙奪過瓷碗,啊!那是兩枚銅錢留下的印子。趙全能下心裡明白了:銅可以做畫瓷的顏料……真是喜從天降,趙全能二話沒說,轉身就往害里奔。回到家中,他到處翻尋,把盡剩的一把銅鎖磨成了粉末,又摻入一些藥料,調成漿糊糊,用毛筆沾著,一筆一筆在瓷坯上細心地繪畫起來。

趙全能拿著已經畫好的瓷坯,找到了窯戶老闆,苦苦要求再借用一次窯位做試驗。可是心腸毒辣的老闆要趙全能先拿錢來,沒有錢,說什麼也不答應。趙全能心中又急又氣,他放膽說:“老闆,再給我試燒一次,如若不成,我寧願終身幫你做工,不要工錢。”。“真的?”窯戶老闆貪婪地望著趙全能。“真的!”趙全能肯定地回答道。“哈哈!”窯戶老闆頓時眉開眼笑起來,“好吧,再給你一次機會,可別忘了,不成功,你就得給我做一輩子的工羅!”“要是成功了呢?”趙全能反問。“我就輸給你三百貫,讓你將女兒贖回來。”在窯戶老闆的心眼裡,趙全能是永遠試不成的,這只是一句信口開河的話。“好!一言為定。”趙全能心中充滿了希望。窯戶老闆真是做夢也沒想到,趙全能這次試燒居然成功了。只見那透明的釉下,那紅光閃閃的圖案花紋,竟是那樣絢麗迷人!釉里紅的成功,一下子轟動了整個瓷城。趙全能創造的釉里紅,從此結束了靠刻花來裝飾瓷器的歷史,它與這時期發明的青花釉料,相互襯托,相互比美,難怪當時人們稱讚說:“青花瓷能入瓷骨,釉里紅更入釉骨。”小梅終於回到了趙全能的身邊,父女團聚,快活之中,不免又流下滴滴辛酸淚。

怎樣鑑定紅瓷器

從器型、紋飾、胎釉、款識等各方面入手。

鑑定紅瓷器,從器型方面,贗品側重於器物造型的古拙、敦厚、粗笨、秀美、玲瓏、華麗等不同風格進行研究,詳加分析對比,摸清其演變規律。僅舉玉壺春瓶為例,自宋代始創以至晚清民國,歷朝均有製作,而風格卻代有變遷。如清雍正時所仿明宣德青花玉壺春瓶,雖然製作精工,但其餘姑置勿論,僅造型一項的微妙差異亦可略見端倪。除整體風格外,對於不同器物,還要從口、腹、底、柄、耳、頸、流、系、足以至瓷器內部等各個局部加以觀察,看看各時代有何異同。若能經常把玩和測量古瓷的器體部位,體重厚薄,熟記大小,對於鑑定工作十分有利。

鑑定紅瓷器,從紋飾方面,也同造型一樣,具有明顯的時代特徵。無論題材內容、裝飾手法擬或工藝技術,不同時期的紋飾均有不同的表現,成為瓷器斷代和辨偽的有力依據。例如明初永宣瓷器中的青料暈散和下凹斑痕等特有現象,後代仿品都不能準確再現,清雍正仿永宣器,常用復筆加重點染青花來刻意仿較宣青的效果,但因鈷料不同,就無法克服色彩漂浮的弊病。又如成化鬥彩文飾中“花無陰面,葉無反側”;畫人物衣紋不加渲染,表里不分,如著單衣。這些微妙的時代特點,往往為後世仿造者所忽略。至於施彩工藝的演變,如成化鬥彩中獨具的奼紫色和不施黑彩(用黑彩勾勒輪廓線最早不應早於正德);明代及清初紅彩均為深棗皮紅色;明代綠彩多顯黃綠色;粉彩是於康熙中晚期才出現的;此類知識必須具備。另外,紋飾圖案所表現的畫風和筆法,也特別值得注意。如後仿清前期琺瑯彩、粉彩、五彩、鬥彩等器物,運筆常顯拘謹、幼稚、生疏、滯斷,或圖案層次不清,無生動感還有的紋飾過於細膩,亦足以引起我們的懷疑。