概觀

最左邊者為菊池寬

最左邊者為菊池寬當這一派作家躋身文壇時,日本自然主義文學已經衰落,起而代之的是白樺派文學。但在第一次世界大戰之後,日本社會動盪不安,各種矛盾激化,白樺派作家所主張的理想主義,作品中所表現的人道主義以及他們所追求的個性的自由發展等,多少脫離當時的社會現實。新思潮派的作家們儘管沒有什麼鮮明的文學主張,但在創作上卻顯示出共同的傾向:既反對自然主義純客觀的描寫方法,又懷疑白樺派文學的理想主義。他們認為文學作品可以虛構,強調題材的多樣性,並且十分講究寫作技巧,注重藝術形式的完美。然而,這派作家的創作又不同於永井荷風、谷崎潤一郎所提倡的新浪漫派、唯美派或頹廢派文學。他們認真地審視人生,把握現實,在反映現實的同時,賦予自己筆下的一切以新的意義,理智地加以詮釋,所以他們有時也被稱為新理智派。在技巧上,他們一般採用傳統的現實主義創作方法,只是更著重於人物心理的刻畫。

久米正雄

久米正雄新思潮派文學表現了一部分小資產階級知識分子對社會現實不滿而又苦無出路的心情,藝術上多少突破了長期影響日本文壇的自然主義文學,成為當時重要的文學流派之一,影響較大。

特點

久米正雄作品

久米正雄作品 芥川龍之介

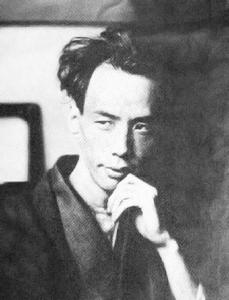

芥川龍之介芥川歷史題材的小說,既揭露了充滿災難的社會及其弱肉強食的法則(《羅生門》),也分析了人的脆弱的自我和人們那種旁觀的利己主義心理(《鼻子》);既通過藝術與封建強權的矛盾而否定藝術至上的道路(《地獄圖》),又流露出了對人喪失信心和對客觀事物不可知的迷惘情緒(《竹林深處》)。芥川現實題材的小說,既揭露了軍國主義的殘暴(《將軍》),也對小人物寄予了同情(《阿富的貞操》),並歌頌了勞動者的美好情操(《橘子》),還寫了青年男女愛情婚姻的心理(《秋》)和小市民家庭複雜的矛盾(《阿津和孩子們》)。芥川龍之介的作品往往是構思詭奇、手段獨特,其中既有傳統小說中常見的故事情節、人物形象、矛盾衝突等,又可見到現代派小說的人物獨白、時序交錯、荒誕象徵等。可見,芥川龍之介是博採了傳統小說和現代主義各家之長,使之互相滲透融合,面對多元的傳統文化和同樣多元的外來文化,理智地作出了合乎自己風格的選擇和組合。

代表作家

芥川龍之介短篇小說選

芥川龍之介短篇小說選菊池寬:日本小說家,戲劇家。1888年12月26日生於香川縣,卒於1948年3月6日。1916年畢業於京都大學英文

菊池寬作品

菊池寬作品久米正雄(1891年~1952年):小說家、劇作家,以芥川龍之介親密好友的身份為大眾所周知。其實當年二人一起投入漱石門下時,久米比芥川更得老師器重。久米是漱石門下惟一的“流行作家”,著有《阿武隈心中》、《螢草》、《破船》、《墓參》等多部通俗小說。

山本有三紀念館

山本有三紀念館的編劇和大學講師。1920年發表的獨幕劇《嬰兒殺戮》是日本現代戲劇的一部著名作品,它反映了資本主義社會的階級壓迫,控訴了不合理的社會和具有偏見的法律。同年發表的劇本《生命之冠》,鞭笞了損人利己的資產階級道德。1923年發表的劇作《同志的人們》,取材於明治維新時期革新派與保守派之間的矛盾與衝突。此後還有《西鄉和大久保》、《女人哀詞》等寫實性劇本發表。

1925年後,山本開始小說創作。《想活而能活的人》表現了作者的理想主義。長篇《波浪》(1928)通過國小教員見並行介的半生經歷,揭示出資本主義社會所造成的不道德、不正常的夫妻關係和父子關係。《女人的一生》(1933)描寫普通婦女的不幸命運。未完成的自傳體小說《路旁之石》歌頌了下層勞動人民堅忍不拔的美德。晚年的劇作《米百》批判了軍國主義。

山本曾致力於文字改革和國語問題研究,1947年當選為參議員。

山本是新思潮派中最有影響的作家,作品以其主題嚴肅和結構嚴謹而贏得廣泛的聲譽。

代表作品

《羅生門》:芥川龍之芥創作的短篇小說《羅生門》本身是一個來自佛教禪經裡面的故事。講的是在一個戰爭年代,一個農民破產了,只好拿起刀來,決心作強盜。但是他力弱膽小,並且總是有些有愧於心。一天,他到一個剛剛發生了一場大戰役的城牆上去,那裡到處都是死屍,他想找到一些財物。結果他竟然發現有一個老婦人衣衫斕縷正在從一個年輕女子的死屍頭上拔頭髮。他衝上去說你這個沒人性的,竟然對死屍也不放過。老太婆說她只是想用這些頭髮做個頭套賣錢謀生罷了。“而且,你以為她生前是個善人嗎?她可是把蛇曬乾了當成鱔魚來賣。”“我這么做完全是為了生存啊!”。於是,強盜大悟了,既然是為了生存,還有什麼不可以的?於是,他就搶了老太婆的衣服走了。《羅生門》(芥川龍之芥)原來的出典是在平安朝的故事集《今昔物語》里。《今昔物語》日本平安朝末期的民間傳說故事集,以前稱《宇治大納言物語》,相傳編者為源隆國,共三十一卷。包括故事一千餘則,分為“佛法、世俗、惡行、雜事”等部,以富於教訓意味的佛教評話為多。

「羅生門」本來在日文漢字寫成「羅城門」,最原始意義是指設在「羅城(即城的外郭)」的門,即「京城門」之意。據《續日本紀》在天平十九年六月己未「於羅城門雩(在羅城間行祈雨式)」。又,《令義解》〈官衛.開閉門〉條謂:「京城門者,謂「羅城門」也。曉鼓聲動則開;夜鼓聲絕則閉」。主要是指公元七世紀中後葉日本皇都所在平城京及平安京的都城的正門而言。如附圖一所見,「羅生門」與皇宮正門的「朱雀門」遙遙相對,貫通兩門間的,即是整個京城縱軸幹道的朱雀大路。由於出此大門,即是荒郊野外。在公元九世紀日本皇家衰敗,內戰頻仍的歲月里,羅城門失於理修,頹敗之後,立刻顯得荒涼陰森。許多無名死屍,也被拖到城樓丟棄。年積月久,在人們心中產生了陰森恐怖、鬼魅聚居的印象。因此,《平家物語》記載許多類似的鬼談故事。在日文里「城」與「生」兩漢字音讀相近,而字形上「生」比「城」簡省易寫多了,因此,「羅城門」便逐漸被寫成「羅生門」。因此《謠曲》〈「羅生門」〉條里就看到了「羅生門」取代「羅城門」的寫法:「九條(通)之「羅生門」正是鬼神所居者」。

《竹林中》

《竹林中》故事講述一名被殺武士的身亡經過,故事中各人對事件的說法不一,令劇情更加迷離。黑澤明所執導的電影羅生門中取材自本作品。

本作取材於“今昔物語集”卷二十九第二十三話“具妻行丹波國男於大江山被縛語”里的說話內容。

本作將七個證人對竹林中殺人事件的證言以告白的形式表現。最早發現屍體的樵夫、懺悔的妻子、借靈媒之口出現的亡靈、被捕的強盜等等,每個人的說辭都具說服力,但又有相互矛盾之處,沒能得出真相。全部的真相,在竹林之中。

至今有百篇以上針對“竹林中”真相作探討的論文,但是沒有一個結論。近年來有人開始借用小說名作為形容各說各話真相不明的情況;中文地區因為受到黑澤明電影的影響,習慣稱呼這種情形為“羅生門”。

《將軍》:芥川龍之介後期反戰系列小說之首篇的《將軍》,著力描寫了日軍敢死隊精神上的盲目、無奈和瘋狂,對照表現出中國抗日誌士的鎮定從容、大義凜然和視死如歸,辛辣諷刺了侵華日軍“持槍盜賊”的本質,矛頭直刺日軍偶像乃木希典,而這一切是在日本軍國主義方興未艾之時發出,是在日本本土中心發出,是由身為日本作家的芥川龍之介發出。其中的反戰意識與被稱為日本“近代思想之父”福澤諭吉之頌戰思想針鋒相對。僅此一篇足以評斷,芥川龍之介可謂敏銳、真誠、勇於抗爭軍國主義的作家。他之被奉為日本現當代文學的偶像,從中國讀者的立場觀之也值得欣慰。

芥川龍之介

芥川龍之介小說主人公的稱名為“N將軍”或“N閣下”,實指日本明治天皇時期聲名顯赫的軍隊首腦乃木希典(1849-1912,英文標寫第一字母為“N”)。此人在明治天皇死去的當天以武士道方式剖腹自殺殉死,③被日本軍隊奉為“勤皇”典範。小說基調是諷刺這個軍人偶像,因此受到當時軍部書報審查機關的“管制”。作為受“管制”的遺蹟,日文原著印刷文字多有“ΟΟ”之類空缺詞句,達十餘處。芥川本人在該小說發表數月後的隨筆《澄江堂雜記》中對此表示憤怒:“官憲對我的《將軍》小說粗暴刪去了好幾行。可是看今天的報紙,在貧窮中掙扎的殘廢軍人們,舉著抗議的標語牌,在東京街頭上漫遊著。殘廢軍人的現狀看來是官憲們所無法管制的。”“官憲今後也會繼續禁止‘ΟΟ’之類文字出版的,但是‘ΟΟ’的觀念與戀愛觀念一樣,無法在虛偽基礎上成立。”[1](p.92)由此可見該小說在當時受壓制的背景。日本學者注小說中缺字句之一的“ΟΟのΟΟにΟΟの念を失はしむる”曰:還原當為“皇國の軍人に忠誠の念を失はしむる”。[2](p.316);漢語大意是:“軍人開始失去對天皇國家的忠誠”。這個句子的意向與當時日本政府煽動軍國主義意識形態背道而馳,僅此又可見該小說的鋒芒所指。

小說的主要情節是1904年“日俄戰爭”期間,乃木希典領軍侵攻中國撫順的一次戰役。全篇由相對獨立而各有寄意的四章構成,我們不妨依作品之序觀之。

相關條目

中西文學流派

| 1. 凡優質版本,則獎勵50百科幣,編輯超過5個優質版本(不同詞條)的,每個版本獎勵60個百科幣,編輯超過10個優質版本(不同詞條)的,每個版本獎勵80百科幣。2. 所有參與本任務的智願者,依據完成有效版本數量、完成詞條內容質量排名,任務結束後,前三名分別給予300、200、100百科幣的獎勵 3. 所有參與任務編輯協作的智願者,凡完成有效版本數量5個以上,給予20百科幣獎勵。 |

文學流派(一)

| 其實,文學是不能用流派來劃分的,文學是一種心靈的共鳴,當然,如果非要將它分成幾中流派的話…… 在文學發展到成熟階段、大量作家作品產生之後,同時在思想活躍、藝術自由比較充分的社會條件下,不同思想傾向和不同審美趣味的作家,通過在藝術上多方面的摸索探求,形成不同的風格,才會出現不同風格的相互區別或相互接近、相互影響或相互競賽 |