地理

位置

五華縣

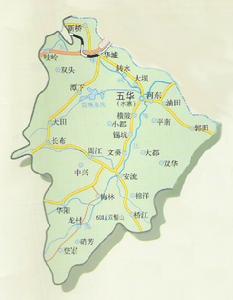

五華縣18′~116°02′。縣境東起郭田照月嶺,西止長布雞心石,南起登畲香爐山,北止新橋洋塘尾。東西寬71.59公里,南北長87.99公里,總面積3226.1平方公里。縣版圖略呈三角形。東南界豐順、揭西、陸河,西南接東源、紫金,西北鄰龍川,東北連興寧。

氣候

五華是粵東丘陵地帶的一部分,北回歸線橫跨縣境南端,屬中低緯度南亞熱帶季風性濕潤氣候,日照充足,雨水豐富,夏秋溫熱多雨,冬季較短,開春較早,有利於植物生長。1979~2000年,縣境年均氣溫21.2℃,年均降水1519.7毫米;年均雷暴天數77天,無霜期330天。主要氣象災害有洪澇、乾旱、低溫霜凍、寒露風、倒春寒等。歷史

五華縣。據史書記載:西漢初,趙佗(河北真定人)為龍川縣令,公元前195年(漢高祖十二年),趙佗一次為狩獵率行部到五華山下(即今華城北門外),恰巧高祖派遣漢使陸賈奉旨封趙佗為南越王,趙佗為了朝拜漢室及授封南越王,遂築台於五華山下,名為長樂台。以後以人口繁衍,設為長樂鎮。在北宋熙寧四年置縣時,因縣治所在取名為長樂縣。五華縣,戰國時為百越地。秦漢西晉時為南海郡龍川縣地,東晉時為東官郡興寧縣地,南齊時屬齊昌縣,梁初廢齊昌縣,屬興寧縣。隋朝時屬循州,治歸善縣(今惠州市東)。627年(唐太宗貞觀元年),撤去循州總管府,原循州總管府轄下的潮州、韶州、循州均歸廣州總管府,此後為唐嶺南五管。廣州總管府轄下的循州,轄境相當於廣東省新豐、連平、和平、龍川、河源、興寧、五華、陸豐、海豐、惠陽、惠東、博羅、紫金等地及揭西縣西部。917年(南漢乾亨元年)析循州置禎州,循州移治雷公墩(今五華華城鎮)。河源縣、博羅縣、歸善縣屬禎州;齊昌縣(今興寧市)升格為齊昌府;龍川縣、興寧縣(今五華縣)屬循州,治所雷公墩。宋熙寧年間(1068~1077年)循州遷治龍川佗城。1071年(北宋神宗熙寧四年)設長樂縣。

據史籍記載,西漢時,南越王趙佗曾築台於五華山下,稱長樂台,因而得名,縣治亦名長樂(今華城鎮),屬循州。縣治初設長樂鎮,1149年(宋高宗紹興十九年)遷至七都九龍崗,1292年(元世祖至元二十九年)復縣治於長樂鎮。1369年(明洪武二年),撤循州併入惠州,是惠州府七縣之一。明洪武二十一年始築城牆。1733年(清雍正十一年),長樂改屬嘉應直隸州。1914年(民國三年),因與福建省和湖北省的長樂縣同名,遂改稱五華縣,以境內五華山取名,屬潮循道,道治在潮安縣。1936(民國25年)屬廣東省第六區行政督察專員公署,廣東省第六行政督察區,轄今興寧市、梅縣區、龍川縣、大埔縣、蕉嶺縣、和平縣、平遠縣、連平縣、五華縣等9個區縣;因行政駐所興寧縣為原循州舊地,故而通稱循州地區。1949(民國38年)初改為第九區行政督察專員公署。1949年10月中華人民共和國成立後,屬興梅專區。1952年後屬粵東行政區。1954年縣治遷至水寨鎮。1956年後屬汕頭專區。1965年6月屬梅縣地區。1988年1月地改市,五華隸屬梅州市。

資源

土地資源

全縣土地面積3226.1平方公里,折合4839150畝,占廣東省土地面積1.81%、梅州市的20.37%。改革開放後,隨著經濟社會的發展和人民生活水平的提高,交通、住宅、城鎮等基礎設施建設步伐加快,山地、耕地有所減少。至2000年末,山地3640050畝,比1985年減5950畝;耕地(水旱田、旱地)476151畝,比1985年減少22070畝,年均減少1471.3畝。礦物資源

縣內礦床主要有原生礦床和次生砂礦床兩大類。原生礦床又分大脈型礦床、薄脈型礦床和小脈型礦床;砂礦床又分沖積型礦床和堆積型或殘積型礦床。有金屬礦物和非金屬礦物共53種。金屬礦物34種。其中有色金屬12種:鎢、錫、鉍、鉬、銅、鉛、鋅、鋁、鈷、鈦、錳、鐵;稀有金屬20種:鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釔、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鉭、鈮、鈹、鋯、銣;貴重金屬2種:金、銀。

非金屬礦物19種:石灰石、重晶石、螢石、水晶石、獨居石、電氣石、鉀長石、雲母、石墨、耐火石、石英石、玻璃石、方解石、蛭石、石棉、瓷土、稀土、煤、大理石。

水資源

地表水縣境地形複雜且降雨量分布不均。1979~2000年,全縣年均降雨量1519.7毫米、蒸發量1844.8毫米,冬春季節蒸發量多,占年蒸發量的36.4%。年均地表水資源量25.97億立方米,豐水年(P=10%)地表水資源量38.18億立方米,平水年(P=50%)地表水資源量24.93億立方米,枯水年(P=90%)地表水資源量15.32億立方米。每平方公里土地水資源量80.5萬立方米,每畝耕地占有水量5212.54立方米。此外,過境年徑流量(主要是琴江和五華河)13.03億立方米,占全縣徑流量的50.17%。因此,汛期會增加防洪壓力,枯水期卻能補充供水量。

地下水

縣境地處南嶺與蓮花山脈之間,地形受歷次地殼運動影響,形成了五華大斷裂和紫金大斷裂,並伴隨形成周江斷裂、水寨斷裂。地下水資源直接以降雨和地表徑流為補給源,並以河川基流的形成與地表水資源重複交替轉換。因此,地下水資源不充足。參照《廣東省水文手冊》,用頻率90%枯水年的本地水徑流15.32億立方米和過境水7.69億立方米的23%折算,全縣地下水資源每年為5.29億立方米。

植物資源

一、珍貴樹種

縣內珍貴樹木有:泡桐、水松、穗花杉、油欏樹、落羽杉、觀光木、刺桫欏、吊皮椎、山桐子、將軍樹、三尖杉、南方紅豆杉、粘木、紅椿、伯樂樹、野龍眼等。主要分布在省級自然保護區—大田七目嶂,區內粗石坑桫欏(國家二級保護植物)群落面積較大,數量可觀,其中一株高8.2米,譽稱桫欏王;棉洋七畲徑林場有水松12株,平均樹高14米、胸徑28.2厘米;雙華軍營村荷樹坳有觀光木3株,其中一株高達16米、胸徑82厘米。

二、優良樹種

主要分布在登畲、硝芳、龍村、華陽、梅林、長布、大田、潭下、小都等鎮,面積15.24萬畝,蓄積量28.92萬立方米。屬縣用材林優質樹木。

濕地松

70年代初引進縣內各地種植。種植面積9.79萬畝,蓄積量22.42萬立方米。屬近代用材林優勢樹種。

果樹

主要有妃子笑、黑葉、桂味、糯米糍品種荔枝,河東茶亭岡沙田柚,大田果合柿,雙華板栗,棉洋桃駁果,周江柑桔,華城楊桃,轉水水晶柚,中興冬蜜梨等。

三、中草藥

全縣共收集民間野生中草藥1000多種。經專家鑑定237種,其中列為全國重點普查143種。經臨床套用,藥用價值較高的129種。

屬灌木類有黃花猛、枸杞菜、兩面針、錢排樹、巴戟、假杜仲等29種;

喬木類有白緣樹、芙蓉樹、油籮樹、半楓荷、五指毛桃、枇杷等19種;

濕草類有老蟹夾、過塘蛇、鳳尾草、白花一枝香、溪黃草等36種;

荒草類有含羞草、金鎖匙、七娘草、滿山香、消山虎等36種;

其他有仙人掌、毛披樹、蘆薈等9種。

家種藥材有巴戟、茯苓、金銀花、淮山、川心蓮、枳殼、砂仁等38個品種。

動物資源

一、珍稀動物全縣有國家一級保護動物雲豹、蟒蛇、黃腹角雉、白頸長尾雉、鷹,二級保護動物穿山甲、小靈貓、大靈貓、白鷳(省鳥)等。

二、引進飼養動物

80年代始,縣逐漸引進動物飼養。畜類有:丹麥長白、廣州大白、比利時斯格(瘦肉型)、杜洛克品種公豬,巴基斯坦辛地紅、人工授精的雜交黃牛,荷蘭、陝西奶牛,瑞士雜交奶羊,安奇拉長毛兔,西德長毛免,狼狗,沙皮狗,哈巴狗,波絲狗等;禽類有:紅波羅、海佩科、白洛克、金黃洛克、AA、仙居、石岐雜等品種雞,櫻桃谷鴨,北京鴨,獅頭鵝等。

其他動物有石岐肉鴿、美國鷓鴣、海狸、雉雞、果子狸、美國青蛙、甲魚、烏龜、蛇等。

三、引進水生動物

淡水養殖有尼羅羅非魚、福壽魚、埃及鬍子鯰、泰國野鯪、美國雲斑鯝魚、蟾鬍子鯰、豐鯉、異育銀鯽、淡水白鯧、桂花魚、三魚魴、羅氏治蝦、銀魚、烏鱧、長江大口鯰等。

區劃

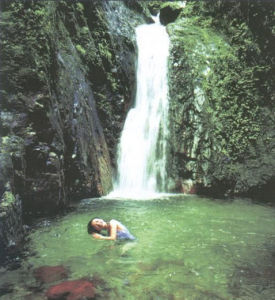

五華風光

五華風光人口

1979年末,全縣人口797041人。1990年末1017460人。2000年末1173423人,比1979年增長47.22%。21年共增人口376382人,年均增17922人。其間,年增人口數量最少的是1999年,比1998年增7301人,最多的是1990年,比1989年增38722人(其中有部分為前幾年漏登人口)。

1979年起,縣每年堅持抓好計畫生育工作,人口出生率、人口自然增長率成逐年下降趨勢。2000年,全縣人口出生率降至12.91‰,比1979年下降17.44個千分點;自然增長率降至7.94‰,比1979年下降15.95個千分點。人口增長逐步趨於平穩。

經濟

綜述

五華是農業大縣。1979年後,逐步由單一的農業經濟向工業、服務業為主的第二、三產業轉變,經濟發展速度逐年增長。至2000年,全縣國內生產總值(1990年不變價,下同)15.46億元,比1979年增4.47倍。其中第一產業產值5.35億元、第二產業產值3.60億元、第三產業產值6.51億元,分別比1979年增長1.5倍、11.8倍和15.3倍。農業

1980年,農村全面實行家庭聯產承包責任制,農民生產積極性得到充分發揮。1986年起,實施造林綠化和治理水土流失“兩大工程”,農業生產條件不斷改善,農業取得前所未有的成效。2000年,全縣農業總產值7.87億元(1990年不變價,下同),糧食總產34.59萬噸,人均占有糧食346公斤,分別比1979年增長186.6%、63.0%和24.2%。1985年起,建立農業商品基地,發展“三高”(高產、高質、高效)農業,使農業經濟結構發生很大變化。以糧食為主的種植業產值,1979年占農業產值71.6%,其他各業僅占28.4%。2000年,種植業產值占農業產值比例僅52.2%,而其他各業升為47.8%。其中畜牧業發展尤快,由1979年的16%,2000年上升為37.3%。鄉鎮企業成了農村經濟的主體。1979年,全縣鄉鎮企業總收入1577萬元,2000年達20.58億元,相當於1979年的130.5倍;鄉鎮企業總產值17.21億元,占當年工農業總產值的93%。1990年,全縣98.6%農戶解決了溫飽。1992年,80%農戶已脫貧。1997年,基本消滅了絕對貧困。工業

1982年起,國有集體工業企業不斷深化體制改革。80年代後期至90年代初,經先後2次大規模技術改造,經濟成長速度加快。90年代興起個體私營工業企業,工業總量逐年增大。1986年,全縣工業總產值首次突破1億元,為1.06億元(現行價,下同)。1994年,突破10億元,為11.35億元。2000年,全縣工業總產值12.04億元;比1979年增長16.45倍。其中,國有工業1989年產值1.09億元,1994年最高,達3.73億元;集體工業1979年產值0.14億元,後逐年增加,1995年1.11億元,2000年1.64億元;個體私營工業增長速度最快,80年代所占份量很少,2000年產值6.1億元。按可比價計,2000年,全縣工業總產值占工農業總產值57.5%;而1979年僅為23.1%。以汽車配件為主的機電工業,以水泥、石灰石為主的建材工業,以飲料酒、製藥為主的輕化工業,以及變壓器、小水電、農副產品加工業,基本成為全縣工業主要支柱產業。全縣工業企業有3個國優部優產品、12個省優產品,11個產品填補國內同類產品空白,五華汽車電器總廠、縣變壓器廠、縣汽車配件廠被列為省定點生產廠。教育

1979年後,五華教育事業發展加快。1980年,全縣基本完成掃除青壯年文盲任務,獲“基本掃除文盲先進縣”稱號。1984年,全縣基本普及國小教育。1991年,中國小危房校舍改造經省、市驗收合格,評為優秀。1992年,以全省第四名、全市第一名通過國家高標準掃除青壯年文盲達標驗收。1996年9月,以全市最高分通過省普及九年義務教育(簡稱“普九”)達標驗收;1997年1月被國家教委授予全國“兩基”(基本普及九年義務教育、基本掃除青壯年文盲)工作先進縣稱號。至2000年底,全縣有各級各類全日制學校563所,學生236391人,比1979年增加98所、52943人;在崗教職工13441人(其中臨時代課教師3136人),比1979年增加5324人;為全國大中專學校輸送30013名合格學生,其中考取大專以上12679人。文化

文物古蹟

縣文物博物工作起步較晚。原收集的一批石器、陶片、瓷器和革命文物,大部分在“文化大革命”中被砸爛或搶走,資料無存。1982~1984年,開展全縣性文物普查工作,發現一批很有價值的文物點和傳世文物,計有新石器時代晚期至春秋戰國文化遺址73處、秦漢遺址1處、古城池遺址2處、古村寨場遺址20處,古塔、橋、宮廟、祠堂、民居等25處,古墓葬20處,古陶瓷遺址20多處,古石場2處,摩崖石刻、碑記10多處,及石雕、木雕、書畫、陶瓷等。還有革命遺址和紀念建築30多處,紅軍標語30多條,革命文物20多件。民間藝術

五華民間藝術斑斕,文化底蘊深厚,品種較多。除木偶戲、採茶戲外,還有竹馬舞、春牛舞、花朝戲、嗩吶七盞燈、民歌、獅舞、龍舞、鑼花舞、八音樂班、雜耍等近20個民眾喜聞樂見的傳統文藝品種。舞龍舞獅

舞龍、舞獅、樂鼓,是五華民間傳統文體項目。金龍、醒獅被視為福神降臨之物,節日串演城鄉,大受人們歡迎。金龍身長4丈,頭寬3尺,以布為身,9人持桿起舞,一持龍球,蹈導其前;另有4人持竹桿(頂端用硬紙貼製作鯉魚、公雞、魚、蝦彩圖)作柱,立於四方,金龍則穿梭柱間起伏、滾動,情趣喜人。轉水新民村的金龍舞舞技多變、樂鼓動聽,久負盛名。

五華舞獅多屬“王”獅,有單獅舞、雙獅舞之分,舞獅表演嫻熟生動,情趣喜人,翻滾、竄方桌、跳風車、疊高取寶尤為精彩。醒獅團拜後,還有武術表演,拳、棍、耙、刀、劍的單練和對陣,刀光劍影,緊張動人。1979年後,縣內龍獅隊不斷發展壯大,活動日漸頻繁,常在重大節日和慶典會上表演,深受人們喜愛。

竹馬舞

民間俗稱“舞竹馬”。隨先民遷徙而來,已有500多年歷史。其曲譜獨具一格,有濃郁的鄉土氣息和熱烈奔放的情趣,民眾喜聞樂見,主要流傳新橋。1993年1月,新橋竹馬舞表演隊被選派參加中央電視台在梅州錄製電視片《神州百姓鬧元宵》演出,獲好評。1994年12月,在梅州市舉行世界客屬第12次懇親大會上,獲藝術遊行表演一等獎。2000年10月,新橋鎮被省文化廳命名為民族民間藝術之鄉。

交通

五華縣河口大橋

五華縣河口大橋2006年,該縣繼續加大交通公路建設。全年省養公路建設投入資金3000萬元,完成公路改造35.8公里,基本實現省養公路消滅沙土路目標。縣養公路投入建設資金1.38億元,完成改造公路61公里,新鋪鎮通村水泥硬底化公路250公里,新開300人以上自然村公路50公里。全縣公路通車裡程2140公里,公路密度每百平方公里66.3公里。

旅遊

七目嶂自然保護區

五華縣七目嶂自然保護區

五華縣七目嶂自然保護區七目嶂保護區內物種繁多。經專家考證擁有植物191科601屬1055種,野生動物23目53種。其中,有屬國家珍稀保護植物桫欏(國家二級保護植物)、三尖杉、吊皮錐、紅椿等15種,被譽為“粵東明珠、物種寶庫”。有植物活化石之稱的桫欏,群落面積大,樹高超過2米的13棵,最大的一棵胸徑26厘米、高近9米、冠幅達20平方米,據專家稱是中國乃至全世界目前發現的最高的一株,譽稱“桫欏王”。珍稀動物有雲豹、蟒蛇、雉雞、穿山甲等,還有從廣西引進的國家二級重點保護動物獼猴,現已繁殖有2~3群。

七目嶂自然風光秀麗,群峰峻峭,這裡有距今6000多年前的中生代森林景觀,有形象逼真的天然崖景。其中有稱為“精衛填海”、“木石駝鳥”、“觀音出浴”、“仙女浣沙”、“鱷魚上山”、“烏龜覓食”的奇異景觀。離主峰200米處,有個被稱作“高山海底世界”山坳,散立著千萬個酷似海洋生物的岩石,有“海龜望月”、“仙蛙斗歌”、“龜牛親吻”、“海螺相親”、“海蛙幽會”、“海貝開屏”、“螃蟹爬岸”等景觀。

石馬山

位於長布鎮西北部,海拔1180米。因百丈懸崖上有天然形成酷似一牧童牽馬圖而冠名。山中有栩栩如生的“筆架凌霄”、“怪獸下山”、“神龜馱書”、“仙人洞”、“酒缸潭”、“雙門墩”、“風門坳”等怪石奇景,山下有石寮、石屋等古代客家建築遺址,山上稀產靈芝、香菇、木耳、茶葉、石花等貴重藥材、食品、名茶。相傳北宋大詩人蘇東坡被貶任惠州刺史時曾游經此地,並寫下《石馬吟》一首云:“石馬生成在惠州,仙人遺下幾千秋。狂風瑟瑟毛無動,細雨霏霏汗有流。青草可吞難張口,鐵鞭任打不回頭。諸君莫問何方歇,天地為欄夜不休”。益塘水庫景區

位於轉水鎮與潭下鎮之間。水庫庫容量1.6億立方米,是梅州最大水庫。庫內有300多個庫灣,10多座特色各異的孤山小島。1993年,縣政府批准益塘水庫為旅遊風景區,著手規劃建設。1999年,深圳西湖公司投資購置電動遊艇等設施,興辦遊船、品果、度假旅遊項目。至2000年,已建成益塘大佛、杜鵑花徑,正在建會務中心和荔枝園別墅。人物

五華縣風光

五華縣風光廣東省縣級以上行政區劃

| 地級市 | 市轄區、縣級市、縣、自治縣 |

| 廣州市 | 越秀區 | 荔灣區 | 海珠區 | 天河區 | 白雲區 | 黃埔區 | 番禺區 | 花都區 | 南沙區 | 蘿崗區 | 增城市 | 從化市 |

| 深圳市 | 福田區 | 羅湖區 | 南山區 | 寶安區 | 龍崗區 | 鹽田區 | 光明新區 | 坪山新區 |

| 珠海市 | 香洲區 | 斗門區 | 金灣區 | 珠海國家高新技術產業開發區 | 萬山海洋開發試驗區 |

| 汕頭市 | 金平區 | 濠江區 | 龍湖區 | 潮陽區 | 潮南區 | 澄海區 | 南澳縣 |

| 韶關市 | 湞江區 | 武江區 | 曲江區 | 樂昌市 | 南雄市 | 始興縣 | 仁化縣 |翁源縣 | 新豐縣 | 乳源瑤族自治縣 |

| 佛山市 | 禪城區 | 南海區 | 順德區 | 三水區 | 高明區 |

| 江門市 | 蓬江區 | 江海區 | 新會區 | 恩平市 | 台山市 | 開平市 | 鶴山市 |

| 湛江市 | 赤坎區 | 霞山區 | 坡頭區 | 麻章區 | 吳川市 | 廉江市 | 雷州市 | 遂溪縣 | 徐聞縣 | 東海島經濟開發試驗區 |

| 茂名市 | 茂南區 | 茂港區 | 化州市 | 信宜市 | 高州市 | 電白縣 |

| 肇慶市 | 端州區 | 鼎湖區 | 高要市 | 四會市 | 廣寧縣 | 懷集縣 | 封開縣 | 德慶縣 | 肇慶高新技術產業開發區 |

| 惠州市 | 惠城區 | 惠陽區 | 博羅縣 | 惠東縣 | 龍門縣 | 大亞灣經濟技術開發區 | 仲愷國家高新技術產業開發區 |

| 梅州市 | 梅江區 | 興寧市 | 梅縣 | 大埔縣 | 豐順縣 | 五華縣 | 平遠縣 | 蕉嶺縣 |

| 汕尾市 | 陸豐市 | 海豐縣 | 陸河縣 | 紅海灣經濟開發試驗區 | 華僑管理區 |

| 河源市 | 源城區 | 紫金縣 | 龍川縣 | 連平縣 | 和平縣 | 東源縣 |

| 陽江市 | 江城區 | 陽春市 | 陽西縣 | 陽東縣 | 陽江高新技術產業開發區 | 海陵島經濟開發試驗區 | 崗僑管理區 |

| 清遠市 | 清城區 | 英德市 | 連州市 | 佛岡縣 | 陽山縣 | 清新縣 | 連山壯族瑤族自治縣 | 連南瑤族自治縣 |

| 東莞市 | |

| 中山市 | |

| 潮州市 | 湘橋區 | 潮安縣 | 饒平縣 | 楓溪區 |

| 揭陽市 | 榕城區 | 普寧市 | 揭東縣 | 揭西縣 | 惠來縣 | 東山區 | 揭陽經濟開發試驗區 | 普寧華僑管理區 | 大南山華僑管理區 |

| 雲浮市 | 雲城區 | 羅定市 | 雲安縣 | 新興縣 | 鬱南縣 |