概述

德文版《民族學》(2010年版)一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介

德文版《民族學》(2010年版)一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介定義

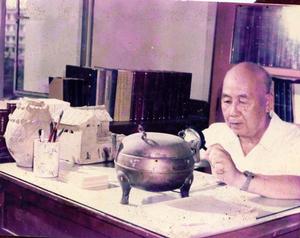

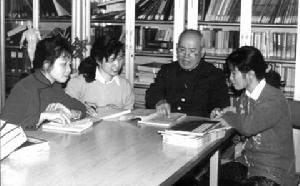

壯學開拓者黃現璠教授

壯學開拓者黃現璠教授確定客觀實在的研究對象,是一門學科得以建立的前提和基礎。壯學的客觀實在的研究對象為壯族,這點毋須置疑。壯學是以壯族為研究對象的學科。它把壯族這一族體作為整體進行全面的考察,研究壯族的歷史和文化起源、變遷、發展的過程,研究壯族在長期發展中積澱的物質文化、精神文化和制度文化的內涵、特徵、功能和發展規律,研究壯族社會、宗教、經濟、教育、心理、生態、科技等方方面面。它是人文社會科學中一門獨立學科,具有綜合性和交叉性學科的特點。壯學的研究內容非常廣泛,涉及壯族歷史、語言、宗教、文化、經濟、文學、藝術、教育、人口、地理、哲學、民俗、心理、醫藥、科技、社會組織、社會變遷以及壯族地區現代化過程中提出來的理論問題和實踐問題等等,其研究範圍橫跨人文科學、社會科學和部分自然科學領域,可以說壯學包括壯族社會的生產力和生產關係、經濟基礎和上層建築的全部內容。

概念特質

上述壯學定義表明:壯學既是關於壯族之學問或相對獨立的知識體系,亦意味著壯學包含兩大研究主題,一為有關壯族的歷史和文化研究;二為壯族現代化研究。現階段的壯學研究仍以前者為主,主要注重壯族的歷史、物質文化和精神文化的研究。每一門學科都在盡力積累一個有效的知識主體,學者們通過對構成這個知識主體的相關概念、命題進行不斷的推敲和提煉,不斷完善其適當的研究方法,以促進學科的發展,壯大這一學科的知識體系。壯學發展至今的知識主體為壯族歷史和文化,這已為事實所證。

法文版《人類學》(2010年版)一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介

法文版《人類學》(2010年版)一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介 從“壯”一字之內涵分析,它含有生物、語言、歷史、考古、地理、民族、政治、社會、文化、經濟、宗教、文學、民俗、藝術、人口等方面的意義。作為生物概念上的“壯”,含有壯族的體質人類學上的意義,作為語言概念上的“壯”,含有壯語、本源書(壯族人民創造的最古老的文字)和“方塊壯字”(又稱土俗字)的歷史悠久意義。作為歷史概念上的“壯”,含有壯族歷史上族稱非一而族源族系一脈相承的意義。作為考古概念上的“壯”,含有壯族屬廣西壯族自治區土著原住民的意義。作為地理概念上的“壯”,含有壯族人民世代居住在當今中華人民共和國所轄之廣西壯族自治區以及雲南文山壯族苗族自治州和廣東連山壯族瑤族自治縣等地區的意義。作為民族概念上的“壯”,含有在以上地區居住的壯族以及散居東協各國和世界各地的具有壯族血統的族體意義。作為政治概念上的“壯”,含有壯族先民曾與古盤古國和古蒼梧國的建國關係密切的意義。作為社會概念上的“壯”,含有壯族傳統社會組織都老制長期發揮的穩定壯族內部功能及其作用的意義。作為文化概念上的“壯”,含有壯族古代文明輝煌燦爛的意義。作為經濟概念上的“壯”,含有壯族長期作為稻作民族的獨自性(“那”文化)意義。作為宗教概念上的“壯”,含有壯族人民對布洛陀神話傳說的忠實信仰意義。作為文學概念上的“壯”,含有壯族史詩《布洛陀經詩》的獨一無二意義。作為民俗概念上的“壯”,含有壯族分支黑衣壯保持傳統生活習俗的悠久性意義。作為藝術概念上的“壯”,含有壯族人民創造的“花山壁畫”、“銅鼓”、“壯錦”、“山歌”的藝術魅力長久不衰的意義。作為人口概念上的“壯”,含有壯族是當代中國第二大民族且人口達到1600餘萬眾的意義。

壯學研究主題之一:布洛陀信仰

壯學研究主題之一:布洛陀信仰由此可見,意蘊豐富的“壯”(族)與意蘊廣博的“學”(問、科)組合而成的“壯學”,就是將作為一個民族的“壯族”與人文社會科學和自然科學領域中的眾多學科結合起來展開全方位研究的相對獨立的一門學問或知識體系。這種知識體系決定了“壯學”具有綜合性和交叉性學科的特點。換言之,“壯”意蘊的多樣性及其壯學研究涉及多“學”科的交叉性,決定了“壯學”的綜合性和交叉性的學科屬性,而非一些學者主張的“壯學的綜合性是由壯學的研究對象——壯族所決定的”,“壯學研究的綜合性決定了其人類學屬性……壯學就是研究壯族的人類學。如果仿照國外研究漢族的人類學稱為漢學人類學的範例,壯學或許可稱為壯學人類學。”參照蒙古學、藏學等學科進行比較研究,便可一目了然這樣的主張過於主觀片面,難免對壯學的內涵定義或狹義定義過於偏頗之誤。而一些人在壯學論述中將壯學、壯族研究、壯學研究混為一談,視為同一,同樣是荒唐之論。壯學、壯族研究、壯學研究是三個不同的概念,概言之,壯學是以壯族為研究對象的一門相對獨立的綜合性學科。壯族研究不是一門學科,而是泛指民族研究(例如廣西民族、華南民族、百越民族、南方民族等研究)中涉及壯族的論述或鑽研工作。壯學研究同樣不是一門學科,狹義的壯學研究僅指對“壯學史”(壯族史與壯學史是不同的概念)的研究,廣義的壯學研究包括“壯學學科”涉及的研究內容和“壯學史研究”在內。這如同漢學、漢族研究、漢學研究為三個不同概念的論理一樣。

學科

德文版《中國文化》(2011年版) 一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介

德文版《中國文化》(2011年版) 一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介學科特點

任何學科都有自己獨具一格的特點,壯學同樣不會例外。從壯學經歷的形成、發展和繁榮期的過程中看,筆者認為壯學學科具有以下幾個主要特點:

綜合性特點

壯學學科具有綜合性特點已為壯學界一致公認,壯學的綜合性由壯族及其壯族研究的知識體系兩方面所決定,即前述的意蘊豐富的“壯”(族)與意蘊廣博的“學”(問、科)組合而成的“壯學”具有綜合性特點,而非由壯族單方面的客觀存在所決定。

壯學研究主題之一:壯族乾欄文化

壯學研究主題之一:壯族乾欄文化從研究主題上看,壯學學科的綜合性特點表現為涵蓋壯族歷史文化和壯族現代化兩大主題。

從研究內容上看,壯學學科的綜合性特點表現為從小到大、從點到面的漸進擴大。在壯學形成期(20世紀50~60年代),壯學研究的課題以歷史(包括壯族淵源、社會發展史、人物史、反抗史、革命史)、語言、文學、藝術(包括壯歌、歌仙劉三姐、左江花山壁畫、青銅器與銅鼓)、考古、土司制度、醫藥為主,開始具有了綜合性特點。到了發展期(1978年~20世紀80年代),壯學研究內容上的綜合性特點表現為在形成期的基礎上的深化、擴大和推陳出新。這一時期壯族史學、文學、藝術以及語言和文字研究得以深化和完善,壯族的別稱、地名、文化、民風習俗、婚姻、都老制、羈縻制、歌圩、歌會、文學、葬制、俍兵、近現代歷史人物、圖騰、社會經濟、農業種植、住居、巫術、神話、史詩、原始宗教、哲學、音樂、莊田制度、人口、壯漢民族關係等方面的研究新內容問世,從而突現出了研究內容上的壯學綜合性特點。進入繁榮期(20世紀90年代~至今),壯學研究內容上的綜合性特點進一步得以彰明,表現為壯族文化研究的深化以及對新內容的開拓。壯族的“大石鏟文化”、“布洛陀文化”、“波乜文化”(即原始信仰文化)、“那文化”(即稻作文化)、“銅鼓文化”(即青銅文化)、“乾欄文化”(即居住文化)、“圖騰文化”、“諾雞文化”(即原始宗教文化)、“麽文化”(即原始麽教文化)、“篩文化”(師公文化)、“僚歌文化”(即壯歌文化)、“蛙婆文化”(即歌謠文化)、“圩蓬文化”或“航端文化”(即歌圩文化)、“岜萊文化”(即花山崖壁畫藝術文化)、“壯錦文化”、“壯劇文化”、“依託文化”(即古醫藥文化)、“盤古文化”、“紅

壯學研究主題之一:壯劇文化

壯學研究主題之一:壯劇文化水河文化”、“左江文化”、“右江文化”、“劉三姐文化”等重要概念以及它們當中的一些壯學研究新內容,皆在這一時期相繼登台亮相併逐步建構了部分文化體系,提出了“壯族地區早在距今9000多年以前就出現了原始的稻作農業,成為稻作農業的起源地之一”的新觀點,解明了壯族“那文化”對華南以及東南亞地區作出的傑出貢獻。壯學繁榮期有力推動和促進了現代“布洛陀文化”、“銅鼓文化”、“僚歌文化”、“蛙婆文化”、“歌圩文化”、“劉三姐文化”的發展以及壯醫藥的體系形成和完善。這些皆為八桂學派的“黃派”、“覃派”、“壯醫藥派”、“文藝派”和“院派”等支派成員共同努力的結果,當中尤以“覃派”(以廣西民族研究所研究員“三覃”為代表)的覃乃昌、覃彩鑾、覃聖敏;“黃派”的粟冠昌、歐陽若修、周作秋、黃紹清、何龍群、覃德清;“壯醫藥派”的班秀文、黃瑾明、黃漢儒;“文藝派”的藍鴻恩、潘其旭、鄭超雄、覃國生、韋蘇文、范西姆、農冠品、農學冠、丘振聲、黃桂秋、廖明君;“院派”的蔣廷瑜、范宏貴、黃成授、蕭永孜、李富強等人貢獻突出,俱功甚大。

除此之外,在壯學繁榮期,壯族的體質人類學、教育、壯泰文化關係等研究新內容先後問世。這一切完全展現出研究內容上壯學學科的綜合性特點。

交叉性特點

壯學學科具有的交叉性特點,主要表現在兩個方面:一為史料運用和研究方法的交叉性(包括多樣化和融會貫通性),二為學科的交叉性。

壯學成果之一

壯學成果之一從史料和研究方法上看,壯學形成期主要以調查資料(包括統計史料和口述史料)、歷史文獻、考古史料等涵蓋文獻史料、考古史料、口述史料的交叉性史料為基,運用民族學、文化人類學、歷史學、語言學、考古學、民俗學等不同學科的交叉性研究方法(義指多樣化和交叉化)展開研究。到了發展期和繁榮期,這種交叉性研究方法得以進一步擴大,開始借用哲學、歷史學、地理學、語言學、心理學、經濟學、法學、政治學、社會學、民族學、民俗學、教育學、人口學、文化學、考古學、宗教學、文化人類學、體質人類學以及自然科學等多學科的理論和交叉性研究方法對壯族展開多維度研究。

從學科上看,在壯學的發展期和繁榮期展開的壯漢民族關係研究、壯侗語民族論、壯泰民族傳統文化比較研究,皆屬壯學與其它學科的交叉性研究。當然,這種壯學與其他學科的交叉性研究成果,不能只算作壯學單方面的成果,應屬多學科成果。

壯學學科的交叉性特點由壯學的綜合性特點以及壯族的地域性特點所決定。壯族人民主要世代居住在當今的廣西壯族自治區,這裡有壯、漢、瑤、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬等12個主要民族,自治區西南又與越南交接。因此,歷史上壯族與其他民族交往密切,各民族間的文化交流源遠流長,特別是歷史關係上同源異流的壯泰文化關係密切。這就決定了壯學與傳統漢學、泰學和新興的瑤學、苗學、侗學等有著必然關聯,從而決定了 壯學學科的交叉性特點。由這些方面看,壯學學科屬典型的交叉學科或邊緣學科。

廣泛性特點

壯學學科具有的綜合性和交叉性特點,決定了壯學無論在指導思想、觀念和理論上,還是在研究主題、研究內容、研究方法上,皆具有了廣泛性的特點。

壯學成果之一

壯學成果之一教育性特點

壯族是一個充滿理性而智慧的民族,十分重視道德教育。壯族的倫理道德集中在體現在哲理長詩《傳頌歌》中,《傳頌歌》被譽為壯族的“道德經”。自明代以來,壯族地區的寨老以《傳頌歌》為調解糾紛的依據,壯族老人以它為教育年輕一代的“教科書”。因此,《傳頌歌》成為壯學學科中哲學、文學和文化學研究的重要部分之一,並在高等院校《壯學概論》、《壯族文學》、《壯族歷史文化概論》等“教學科目”中發揮著對學生的心智成熟以及樹立正確的人生和社會價值觀念等方面的壯族“道德經”教育作用。由此表明壯學學科具有倫理道德教育的特點。

三位一體特點

壯學成果之一(英文版)

壯學成果之一(英文版)現實性特點

壯學學科的現實性特點主要表現在兩方面:一為壯族現代化研究,它是學科研究主題之一。儘管迄今為止有關這一主題的研究成果不多,使得壯學為壯族現代化服務的現實特點並不突出,但這並不能否定壯族現代化研究具有的現實性特點。二為壯學學科具有為促進民族團結和民族平等的社會現實服務的特點。這一特點在迄今為止問世的汗牛充棟的壯學研究成果及其弘揚的民族團結和平等思想已經廣泛深入人心的現實社會中幾乎無處不顯,尤在2009年政府表彰廣西民族“四個模範”的民族團結事業中有所體現。壯學學科的現實性特點今後不僅要在民族團結事業中有所體現,更重要的是重視在民族平等的事業中有更多更大更突出的體現。

歷史發展

形成期

德文版《民族學》(2012年版) 一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介

德文版《民族學》(2012年版) 一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介按照學科成立的必要條件——客觀存在的明確單一研究對象、理論(包括指導理論)、研究方法的一應俱全,一般認為,壯學形成的起點以1957年黃現璠教授撰述並發表和出版的一系列論著《廣西僮族反抗壓迫史》(廣西少數民族社會歷史調查組印,1957年1月)、《廣西省大新縣僮族調查資料》(36萬餘字,廣西少數民族社會歷史調查組

壯學發源地-廣西師範大學

壯學發源地-廣西師範大學 壯學形成期代表學者之一:少黃增慶研究員

壯學形成期代表學者之一:少黃增慶研究員族志的此疆彼界間作了準確的定位,扭轉了千年來只有大民族主義史家隨意一味歪曲壯族傳統歷史和文化的格局,揭示出黃氏之書的問世對20世紀中國民族學研究和壯學發韌起到了篳路藍縷作用。由此表明:中華人民共和國成立後,黃現璠教授最先以壯族為專門研究對象而展開的一系列壯族田野調查及其系統化的學術研究成果,滿足了壯學形成的基本要件,標誌著壯學的形成。而且,將20世紀50年代開始的壯學研究與民國時期華南民族史或廣西民族史研究中涉及到的壯族論述比較而言,可以明顯看到,無論在研究對象和方法上,還是在觀點、民族思維和指導理論上,兩者既無絲毫關聯,更無一脈相承的關係,這從黃現璠等人的著述對早期研究中有關壯族的論述無絲毫引用而多為批判的客觀事實方面同樣可窺一貌。壯族正是在壯學形成期開始擁有了自己的知識主體——歷史和民族文化,而且從中引出了自己的主題思考——壯族族源、古代社會性質、歷史人物評價及其民族語言、文化、藝術特質,並從中提出和論證一系列問題,提煉出一些概念和理論,從而形成一門獨立的壯學學科。美國民族學專家弗雷德里克·米勒等人明確指出:“壯學是研究壯族歷史、宗教、政治、語言和古文本的跨學科知識體系。有關壯族這些方面的專門系統研究開始於中華人民共和國成立之後。民族學界普遍認為:中國著名歷史學家黃現璠是‘壯學之父’(thefatherofZhuangstudies)。”[引自英文版:FredericPMiller,AgnesFVandome,JohnMcBrewster(編著):《ZhuangStudies》(《壯學》),AlphascriptPublishing出版,30.December2010.p.1.ISBN-10:6134125237,13:978-613-4-12523-9(又見摘要封底圖文字)]

特別是國家在1957年11月正式推出了以拉丁文為基礎的拼音壯文後,黃現璠的學生韋慶穩便開始了長期專門從事壯語及其文字的研究,碩果纍纍。“黃派”(由黃現璠及其眾多弟子組成)弟子周作秋教授於1958年秋季在廣西師範學院(現廣西師範大學,下同)首次開設了“壯族及其他少數民族文學”課,並一直延續到“文化大革命”爆發前,成為將壯學研究課題列為大學教育課程的第一位學者。與此同時,中央民族學院(今中央民族大學)語文系設定了僮語言文學專業本科。由此表明,壯學學科不僅作為相對獨立的知識體系已經成立,而且標誌著壯學學科作為“教學科目”的同步誕生。

壯學發展期代表學者之一:班秀文教授

壯學發展期代表學者之一:班秀文教授1956年,黃現璠參與組建“廣西少數民族社會歷史調查組”,任副組長,領導了廣西有史以來最大規模的少數民族社會歷史調查工作。正如壯學專家指出“1956年8月,先生(指黃現璠,下同)受全國人大民委之託,參與組建‘廣西少數民族社會歷史調查組’,任副組長,實際負責全組工作,領導開展了廣西有史以來第一次大規模的、全面深入的少數民族歷史和傳統文化的調查。先生以年近花甲之齡,在交通條件和生活條件十分艱苦的情況下,帶領調查組成員,爬山涉水,歷盡艱辛,深入廣西崇左、龍州、憑祥、天等、德保、大新等地的壯族鄉村進行調查訪問,收集了一大批珍貴資料,為開展對壯族社會歷史文化的全面深入研究奠定了基礎。隨著壯族社會的發展與變遷,這些資料彌顯珍貴,直到現在,仍然是壯學研究不可或缺的重要資料。當時跟隨先生從事調查工作的部分成員,後來成了廣西民族研究所的基本力量。所以說,這些有組織的大規模的調查工作,既收集了大量的第一手珍貴資料,也培養了人材,為廣西民族研究所的建立和壯學的發展創造了條件。調查結束後,先生將其中一部分整理出10多萬字的調查報告,並力陳將廣西省改為廣西壯族自治區的必要性,從理論上為廣西的民族區域自治規劃提供了依據。1956年,先生在出席全國人大一屆三次會議後,就壯族問題徵求周恩來總理的意見。在周總理的啟發和鼓勵下,開始編著《廣西僮族簡史》,並於翌年出版。這一開拓性的研究成果,不僅填補了壯族史研究的空白,而且為宣傳壯族,讓世人了解壯族,確立壯族的歷史地位,爭取民族的自治權利和廣西壯族自治區的建立,都具有積極的意義。” 特別是1956年在黃現璠教授領導成立的“廣西少數民族社會歷史調查組”的基礎上成立了“廣西民族研究所”,該所的研究工作為推進壯學的發展起到了巨大的作用。1962年和1963年,學術界分別在南寧和北京召開了壯族歷史科學討論會,著重圍繞著壯族歷史上的三大問題,即壯族族源問題、壯族是否經過奴隸社會問題和儂智高起兵反宋的性質問題展開了廣泛討論,進而促進了壯學的發展。

壯學發展期重要學術成果之一

壯學發展期重要學術成果之一在壯學發展期,黃現璠及其黃派門人弟子不顧當時“左傾思潮”的泛濫,排除“階級鬥爭理論”的干擾,繼續冒著政治風險從事壯學研究,學術成果層出疊見,例如黃現璠撰《儂智高起兵反宋是正義的戰爭》(載《廣西日報》1962年4月2日)、《土司制度在桂西》(載《壯瑤史科學討論會論文集》第一集,1962年7月)、《壯族女將瓦氏領兵抗倭》(載《廣西壯族自治區歷史學會成立大會論文集》,1963年3月);粟冠昌撰《關於僮族族源的探討》(載《民族研究》1958年第9期)、《關於僮族族源問題的商榷》(載《民族研究》1959年第9期)、《廣西土官民族成份初探》(載《民族團結》1963年第2、3期);黃增慶撰《從出土文物看廣西僮族的古代社會》(載《廣西日報》1962年6月20日)、《廣西出土銅鼓初探》(載《考古》第11期,1964年)、《從考古資料看廣西壯族的由來及其在原始社會的生活情況》(載《廣西日報》1967年4月19日);司馬驊、李乾芬合撰《關於僮族瑤族歷史上幾個問題的不同意見》(載《廣西日報》1962年8月8日);周宗賢、李乾芬合撰《關於僮、瑤族幾個歷史問題的討論》(載《歷史研究》1962年第5期)等等,深入探討和辨析了壯學傳統研究課題存在的一些問題。特別是“黃派”宗師黃現璠及其黃派名賢黃增慶、粟冠昌、蕭澤昌、歐陽若修、周作秋、黃紹清、李乾芬、周宗賢(後兩者為廣西民族研究所資深研究員,李乾芬即為“廣西少數民族社會歷史調查組”調查成員)等教授或研究員在這一時期對“僮族考古”、“僮族山歌”、“瓦氏夫人”、“太平天國革命中的壯族子弟”、“花山壁畫”、“銅鼓”、“劉三姐”、“土司制度”、“壯族文學史”等壯學課題的研究中,不僅具有開拓性貢獻,而且擴大了壯學研究的課題,對促進壯學的發展和“八桂學派”的興盛皆起到了重要的承前啟後作用。除此之外,八桂學派的支派“文藝派”主將韋其麟、藍鴻恩、黃勇剎、莎紅等人同樣在發展期推出了一些壯學研究成果。

壯學發展期重要學術成果之一

壯學發展期重要學術成果之一1979年改革開放後,黃現璠及其“黃派十八賢”的壯學成果更是不勝枚舉。具體成果可參看覃乃昌教授和陳吉生教授的研究論文。 這一時期以韋慶穩、覃國生合著《壯語簡志》(1980年);《壯族歷史人物傳》(1982年);胡仲實編《壯族文學概論》(1982年);黃現璠遺著《儂智高》(1983年);廣西少數民族語言文字工作委員會編《漢壯辭彙》、《壯漢辭彙》(1984年);韋以強編《壯文論文集》(1984年),韋慶穩著《壯語語法研究》(1985年),歐陽若修、周作秋、黃紹清、曾慶全合著《壯族文學史》(3卷,1986年);黃現璠、黃增慶、張一民合著《壯族通史》(1988年);《廣西壯語地名選集》(1988年);黎國軸著《論韋拔群》(1989年);黎國軸,嚴永通合著《韋拔群傳》(1989年);廣西民族古籍整理領導小組辦公室編寫《古壯字字典》(1989年)等壯學論著名高一時。特別是黃現璠遺著《壯族通史》,專家評曰:“本書以豐富充實的史料為佐證,詳盡地論述了壯族的起源,全面地介紹了壯族各個歷史時期的政治、經濟、文化諸方面的發展狀況。它是目前我國第一部壯族通史,本書豐富了我國少數民族歷史的研究成果,也為壯族史的研究提供了較新較全的資料,是不可多得的參考書。” “《壯族通史》被我國史學界推為最具開創性、科學性和學術理論價值的經典巨作。” “另外,1988年由民族出版社出版的百餘萬字的巨著《壯族通史》,為壯醫尤其是壯醫史的研究提供了可參依據。” 正如美國俄亥俄州立大學教授馬克·本德爾評價說:“從黃老教授親自組織、參加和領導過的多次少數民族社會歷史的重要調查活動及其身居的學術和政治地位上看,在中華人民共和國成立後的民族識別、廣西省桂西壯族自治區的成立以至廣西壯族自治區的成立等重大事件中,他無疑都曾作出過重要貢獻。同時,他將大量實地調查所獲得的第一手史料與歷史文獻有機地結合起來,運用自己博古通今的史眼史才、深厚的考據學功底和古文字學識,去偽存真,客觀地寫出了自己民族的第一部歷史,從而結束了具有數千年悠久歷史的壯族沒有一部完整歷史記載的歷史,可謂具有劃時代的里程碑意義。以後黃老教授撰寫出版的《儂智高》、《壯族通史》等著作,同樣史料豐富,學術價值極高,均為國際民族學界開山之作,由此開拓出壯學研究的一代風氣。” 由此便有了國際學術界將黃現璠尊稱為“壯學之父”的蓋棺論定。 這絕非溢美之詞,蓋自有其緣由。事實表明:在壯學的形成期和發展期,八桂學派領袖黃現璠及其“黃門十八賢”(黃現璠的學生、私淑弟子和助手,計有黃增慶、張一民、粟冠昌、周宗賢、李乾芬、黎國軸、覃樹冠、蕭澤昌、黃偉城、歐陽若修、周作秋、黃紹清、周作明、何英德、何龍群、玉時階、龔永輝、覃德清等18人)皆起到了重要作用,這已為世所公認。由此加速了壯學的發展,使得壯學進入繁榮期。

1978年7月黃現璠(第一排穿黑衣者)帶領學生赴廣西憑祥、崇左、龍州、寧明等縣考察時在寧明花山壁畫前與當地學者合影

1978年7月黃現璠(第一排穿黑衣者)帶領學生赴廣西憑祥、崇左、龍州、寧明等縣考察時在寧明花山壁畫前與當地學者合影繁榮期

一些人談及壯學的形成時,對20世紀50~80年代出現的大量壯學研究成果不是一筆帶過就是視若無睹隻字不提,企圖抹殺,自認為只有20世紀90年代初“壯學”概念提出後始標誌著壯學學科的成立,例如“1991年1月21日召開的廣西壯學學會成立大會暨第一次壯學學術研討會,是壯學產生的重要標誌”之類的見解。這種認識既缺乏學術研究應具備的基本誠實態度,又呈現出十分無知的特點。學術是公器,不以個人意志所左右,當以客觀事實為基進行邏輯和理性分析從而得出客觀和科學結論的研究成果方能經受得住歷史的檢驗。參照壯學學科成立的基本條件、研究主題以及蒙古學、藏學的形成史,便可看到學科的形成皆以學科成立的基本條件得以滿足為標準,而非以學科名稱或概念的提出或產生為標誌。假設以學科概念的提出或產生為壯學形成或產生的標準,筆者認為壯學至今尚未形成或產生,理由是筆者至今尚未見到壯學界的專家們提出一個完整的科學的又被廣泛認同相對統一的壯學定義和概念。任何學科的形成或產生都必須經過一段時期的知識積累,只有當它的知識積累到一定程度,人們開始認識到它的存在以及對這種知識體系進行回顧、歸納和總結,方會出現對這一知識體系的命名,給出一個適當的稱謂。壯學正是經過了形成期和發展期大量研究成果的知識積累,建立了初具規模的知識體系,始有了繁榮期對前期壯學研究知識體系的回顧、歸納和總結從而提出“壯學”概念,這是事物發展的客觀規律。壯學概念的思維形成不可能來自毫無客觀事實依據和毫無壯學知識積累基礎的憑空想像而一夜之間一蹴而就,這顯然不符合新生事物形成和發展的客觀規律。沒有壯學形成期和發展期的大量知識積累,壯學概念提出的認識思維觀念基礎如同無源之水或無根之木,這是顯而易見的。因此,壯學學科概念的形成或產生,實與蒙古學和藏學學科概念的形成或產生具有相似性,即這些學科概念的提出或產生,皆經歷過學科形成期或發展期的知識積累,即在一定的知識體系已經建立的基礎上方會產生。

壯學繁榮期代表學者之一:覃乃昌研究員

壯學繁榮期代表學者之一:覃乃昌研究員壯學進入繁榮期以1991年1月21日成立的“廣西壯學學會”為重要標誌,壯學概念的提出即產生於此時。1999年4月15日在廣西武鳴縣舉行的壯學首屆國際學術研討會,則是壯學繁榮的象徵以及壯學走向世界的標誌。壯學從形成期經發展期到繁榮期,學術研究成果汗牛充棟,據統計,從20世紀50年代到世紀末,國內公開出版的壯學論著共100多部,發表的壯學論文達800多篇,尤以繁榮期碩果纍纍,具體成果可參看覃乃昌教授和陳吉生教授的研究論文, 於此不復贅列。在這一時期,八桂學派的五大支派黃派、覃派、壯醫藥派、文藝派、院派等派中成員對促進壯學進入繁榮期皆發揮了重要作用。除此之外,區內外學者莫俊卿研究員(壯);中國社會科學院民族研究所韋慶穩研究員(黃現璠的學生);中國社科院民研所王昭武研究員(曾任黃現璠的助手);貴州民族研究所的雷廣正;國家出版局研究室的韋文宣研究員(壯);中南民族學院的黃印慶教授(壯);貴州社科院的朱俊明研究員;中央民族大學教授梁庭望等人,皆對促進壯學的繁榮做出了積極貢獻。

機構、學術團體

壯學

壯學20世紀

60年代

*廣西民族研究所(在黃現璠領導成立的廣西少數民族社會歷史調查組的基礎上建立)

*廣西民族學院民族研究所(後改為廣西民族大學民族學人類學研究所)

80年代

*廣西師範學院(今廣西師範大學)地方民族史研究所

*南寧師範學院(今廣西師範學院)民族民間文學研究所(後改為民族民間文化研究所)

*廣西藝術研究所(後改為廣西民族文化藝術研究院)

*廣西藝術學院民族藝術研究所

*廣西民族醫藥研究所

*廣西少數民族古籍整理出版規劃辦公室

壯醫藥研究基地:廣西壯醫醫院

壯醫藥研究基地:廣西壯醫醫院90年代

*廣西壯學學會

*廣西大學民族研究所

*廣西社會科學院壯學研究中心

*中共廣西壯族自治區委員會黨校民族研究所

*右江民族師範高等專科學校民族學人類學研究所

*廣西師範大學壯學研究所

*廣西民族大學壯學研究中心

21世紀

這些科研機構和學術團體主要從事研究壯學。廣西壯族自治區專門從事研究壯學的專家學者約有60多人,兼職從事研究壯學的專家學者及實際工作者約有400人。同時在北京的中國社會科學院、中央民族大學,雲南省、廣東省等與壯學有關的學術機構陸續建立起來,對全面推動壯族的研究發展起到了重要的作用。

教學科目

《壯族文學史》課程負責人覃德清教授

《壯族文學史》課程負責人覃德清教授隨著一些高校相繼建立了壯學基地,壯學研究隊伍不斷擴大。廣西中醫學院建立了壯醫藥學院(2005),現有專職教師30餘人、教研室5個、標本館2個、資料室1個。廣西中醫學院於1985年開始招收中國醫學史壯醫方向碩士研究生 ,2002年開始招收中醫學壯醫方向五年制本科生,開設有《壯醫藥學概論》學科。廣西師範大學文學院開設有《壯族文學史》課程(課程負責人覃德清教授)並招收研究生,具有碩士學位授予權。《壯族文學史》課程依託廣西惟一國家文科基地的實力,為壯族地區的學生具備壯族文學和文化的基本素養,發揮了應有的作用。廣西民族大學除開設有《中國少數民族語言文學》(壯語方向)本科外,還開設了《壯學概論》課程並招收壯學研究生。雲南省文山壯族苗族自治州的文山學院在歷史學本科專業中開設有“壯學研究專題”課程。中央民族學院(今中央民族大學)則長期開設有《壯族文學》、《壯族歷史文化概論》、《壯侗語族民族歷史文化》等課程以及設有“壯泰語族語言文化”本科專業。這標誌著壯學已經步入高等教育軌道。當然,客觀地說,當今中國高校依然缺乏培養壯族歷史、文化和文藝研究的平台,使得壯學研究與藏學、蒙古學等同類學科相比,在高校“教學科目”方面存在明顯差距。縮小這些差距既需要壯學界的學者們繼續努力,同時還需要政府教育部門對中國少數民族當中人口最多的壯族的歷史和文化的教育與普及引起足夠的重視,在高校提供更多的教學和研究平台。

成果

壯學成果之一

壯學成果之一據統計,從20世紀50年代到世紀末,國內公開出版的壯學論著共107部。除此之外,發表的壯學論文約約800多篇。壯學領域不斷拓展,涉及壯族的起源、社會發展史、語言文字、古崖畫、青銅器、銅鼓文化、壯語地名、壯族宗教信仰、壯族哲學思想、倫理道德、民間文學藝術、音樂舞蹈、壯族醫藥、壯族風俗、壯族經濟史、壯族教育史、壯族體質人類學、壯族與周邊民族關係等領域。中華人民共和國成立後黃現璠多次領導開展的廣泛圍少數民族調查及其研究為壯學的萌芽、確立奠定了史料和研究基礎,進而多學科的綜合研究又為壯學的發展與繁榮奠定了學科方法論的基礎。

民族學、歷史學、考古學、文化人類學、體質人類學、語言學、文字學、文化語言學、社會學等學科的相繼加盟,拓展了壯學的研究視野,豐富了壯學的研究學術成果,從而為壯學的繁榮以及壯學體系的建立提供了理論和現實基礎。與此同時形成了中國民族史上第一個少數民族學派-八桂學派,以致壯學宗師黃現璠又被尊為了八桂學派領袖。

壯學體系

法文版《人類學》(2011年版)一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介

法文版《人類學》(2011年版)一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介  壯學繁榮期代表學者之一:覃彩鑾研究員

壯學繁榮期代表學者之一:覃彩鑾研究員壯學體系中的壯族史學、語言文字學、文學等“母體系”,早在壯學的形成期和發展期已經逐步發育健全為一個系統化的知識體系,形成了壯學體系中的部分“母體系”,這以陸續出版的黃現璠著《廣西僮族簡史》(1957年),《壯族簡史》編寫組編《壯族簡史》(1980年),黃現璠、黃增慶、張一民合著《壯族通史》(1988年);韋慶穩、覃國生合著《壯語簡志》(1980年),胡仲實編《壯族文學概論》(1982年);廣西少數民族語言文字工作委員會編《漢壯辭彙》、《壯漢辭彙》(1984年),韋以強編《壯文論文集》(1984年),韋慶穩著《壯語語法研究》(1985年),《廣西壯語地名選集》(1988年),廣西民族古籍整理領導小組辦公室編寫《古壯字字典》(1989年);廣西文學編輯室編《廣西壯族文學》(1961年),歐陽若修、周作秋、黃紹清、曾慶全合著《壯族文學史》(3卷,1986年)等著作為標誌。而壯學繁榮期相繼出版的《壯族通史》(三卷,1996年)、《現代壯漢語比較語法》(張元生著,1993年)、《壯語概論》(覃國生著,1998 年)、《壯族文學發展史》(歐陽若修等合著,2007年)等,則是對已經形成的壯族史學、語言文字學、文學等母體系的完善。至於母體系中的子體系,既有可能先形成於母體系之前,也有可能由母體系繁衍而來。壯族史學中的歷史人物、土司制度、革命史等子體系的先後形成和完善,便以先後出版的《韋拔群》(謝扶民著,1958年)、《壯族歷史人物傳》(1982年)、《儂智高》(黃現璠著,1983年)、《陸榮廷傳》(陸君川、蘇書選合著,1987年)、《論韋拔群》(黎國軸著,1989年)、《韋拔群傳》(黎國軸、嚴永通合著,1989年)、《廣西忻城土司史話》(覃桂清著,1990年)《瓦氏夫人論集》(覃彩奎、黃明標主編,1992年)、《壯族革命史》(黃成授著,1994年)、《壯族土司制度》(談琪著,1995年)、《陸榮廷新論》(1996年)、《廣西土官制度研究》(粟冠昌著,2000年)、:《儂智高:歷史的幸運兒與棄兒》(白耀天著,2006年)、《韋拔群評傳》(黃現璠、甘文杰、甘文豪合著,2008年)等著作為標誌。張元生等編著的《海南臨高話》(1985 年)、張元生、梁庭望、韋星朗的《古壯字文獻選注》(1992年)、張元生的《現代壯漢語比較語法》(1993 年)、廣西少數民族語言文字工作委員會編的《壯語方言土語音系》(1994 年)、韋達的《漢壯翻譯理論與技巧》(1996 年)、覃國生的《壯語方言概論》(1996 年)、梁敏、張均如的《壯侗語族概論》(1996 年)、廣西少數民族語言文字工作委員會的《壯語通用詞與方言代表點辭彙對照》(1998 年)、張增業的《壯漢語比較簡論》(1998 年)、張增業副教授等與泰國朱拉隆功大學學者合作編寫的《壯泰語詞典》(1998 年)等著作的相繼出版,則標誌著由壯族語言文字學母體系繁衍而出的部分子體系的逐步形成。

壯學繁榮期代表學者之一:梁庭望教授

壯學繁榮期代表學者之一:梁庭望教授綜上而言,壯學體系中的壯族歷史學、語言文字學、文學、民族學、藝術學、哲學、宗教學、文化學、醫學、民俗學、教育學、人口學、經濟學、神話學等“母體系”及其部分“字型系”在壯學形成、發展和繁榮期已經逐步形成,於此無需一一例舉說明。可以這樣說,壯學學科具有的綜合性和交叉性特點決定了這一學科擁有的龐大學科體系及其基礎理論的複雜性。嚴格地說,壯族文化學便是藉助傳統壯族史學及其相關文化論的研究成果而發展起來的一門綜合性邊緣學科。在已經出版的《壯族簡史》和《壯族通史》中即有不少篇幅著重論述壯族文化,但這些論述不能說全面系統,尚未形成系統化知識體系。為此,一些學者看到了這點,開始努力構建壯族文化學,該學科的“母體系”從而逐步形成和完善,這以後來出版的邵志忠著《壯族文化重組與再生》(1994年)、梁庭望著《壯族文化概論》(2000年)、鄭超雄著《壯族文明起源研究》(2005年)等著作為標誌。而在“母體系”形成前後出版的《壯族女性與文化》(韋蘇文著,1993年)、《壯族悲文化》(韋蘇文著,1994年)、《壯族乾欄文化》(覃彩鑾著,1998年)、《壯族自然崇拜文化》(廖明君著,2002年)、《壯泰民族傳統文化比較研究》(覃聖敏主編,全五冊,2003年)、廖明君:《穿越紅水河:紅水河流域民族文化考察札記 》(廖明君著,2004年)、《壯族民間宗教文化》(玉時階著,2004年)、《布洛陀尋蹤:廣西田陽敢壯山布洛陀文化考察與研究》(覃乃昌著,2004年)、《壯族歷史文化的考古學研究》(鄭超雄、覃芳合著,2006年)、《壯族麽文化研究》(黃桂秋著,2006年)、《壯族文化的傳統特徵與現代建構》(覃德清著,2006年)、《壯侗民族建築文化》(覃彩鑾等著,2006年)、《銅鼓文化》(蔣廷瑜、廖明君合著,2007年)《盤古國與盤古神話》(覃乃昌、覃彩鑾等著,2007年)、《壯侗語民族先民青銅文化藝術研究》(謝崇安著,2007年)等著作,則標誌著壯族文化學戓宗教學中部分子體系的形成。可見壯學的母子體系是一種你中有我我中有你的縱橫交錯關係,而非一種系列化的單純歸類並列或排列的關係。當然,通過對壯學的系列化研究,無疑可以加速壯學母子體系的形成,但是,不能將“壯學研究的系列化”等同於“壯學研究的體系化”。“體系化”某些時候可以等同於“系統化”,但兩者的概念與“系列化”截然有別,系列化研究與系統化研究明顯不同,粗枝濫造的系列化學術研究,並不能得到系統化的學術研究成果,更與系統化的知識體系毫無關係。反之,一般被視為系統化研究的學術成果,通常排除了“粗枝濫造性”。而且,只有系統化研究的學術成果方能形成完整的系統化知識體系或壯學母子體系。

深遠意義

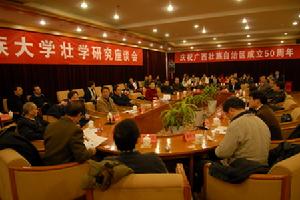

廣西壯學座談會

廣西壯學座談會壯族是中國人口最多的少數民族,其悠久的歷史、燦爛的文化早已是民族學、歷史學等人文社會科學研究的範疇。隨著1991年廣西壯學學會的成立,“壯學”成為壯族研究的新概念,壯族研究進入了一個新的時代。壯學在上世紀90年代初提出,既不是空穴來風,也不是某位研究者心血來潮,它既是順應時代召喚的產物,也是壯學必然發展的結果。

壯學:順應時代召喚的產物

壯族古稱“西甌”、“駱越”、“烏滸”、“俚”、“僚”、“俍”、“僮”等。在以漢文化為中心的古代,壯族一貫被視為蠻夷,所代表的不僅是一個遠離中原的“未開化”的群體,而且是一種不可與中原漢族同日而語的異類文化族群。儘管這一族群很早就被網羅於中央王朝之下,但由於中央王朝以中原為“天子之國”的唯我獨尊的心態,使其對壯族先民及其他周邊族群的態度都是無所用心的。以致在中華人民共和國誕生之前,壯族作為一個民族,一直未得到封建專制統治階層的承認,從來沒有一個中央政權承認過壯族,因而不可能產生專門以研究壯族為對象的壯學。19世紀末,西方學者率先對東南亞民族和中國南方少數民族進行了研究,這些研究大多是西方國家的學者適應殖民主義侵略的需要而進行的。1885年,英國倫敦出版的柯奎翁(A.R.Colquhoun)著的《在撣族中》(Amongst The Sham)及倫敦大學Tettien de Lacouperie 教授為該書所寫的導言《撣族的搖籃》(The Cradle of The Sham Race),是目前所見到的在西方學者對撣族(一般是指撣邦的台語民族,自稱“傣”,“撣”是他稱)研究中最早言及壯族的論著。此後,法國人Pierre Lefevre Pontalis 於1897年在荷蘭發表的《泰族侵入印度支那考》(L’invassion Thaie Jndchine)、英國人H.R.Davis 於1909年在英國劍橋出版的《雲南——印度和揚子江之間的鏈環》(Yunnan, The Link beteen India and Yangzi)、美國人W.Clefton Dodd 於1923年在美國衣阿華出版的《泰族》(The Tai Race)、英國人W.A.R.Wood 於1926年在倫敦出版的《暹羅史》(A History of Siam)中著重論述泰族的同時言及了壯族的族源和分布。繼西方人於研究撣族或泰族中言及壯族之後,泰國人也加入了此項工作。有“暹羅歷史之父”稱號的泰國共丕耶達嗎鑾拉查奴帕親王在1925年出版的《暹羅古代史》中,有相當篇幅論及壯族。接著,泰國拍耶亞奴曼羅羅吞寫了《泰撣族系考》一文,大量論述了廣西等地壯族的情況。不論西洋人還是泰國人,當時對壯族的論述僅限於族源分布,研究的手段和方法比較單純,所論證的材料主要是語言學材料以及文獻中的有關記載,基本局限於語言學和歷史學的範疇。而且這些研究受到泛泰主義的影響,這一時期的泰國學者把壯族歸為泰族,對壯族還談不上專門研究,只是作為泰族研究的附屬論述。由於研究者都是以東南亞泰族為參照系,當他們發現壯泰民族有密切關係後,即先入為主地把壯族歸為泰族。“因此,……只能算是泰族研究或泰學的一部分。”

廣西民族大學壯學研究座談會在京舉行

廣西民族大學壯學研究座談會在京舉行20世紀20年代至40年代,中國的學者開始對壯族進行了片斷論述,計有鍾敬文的《僮民考略》(論文,1928)、丁文江的《廣西僮語研究》(論文,1929)、劉錫蕃的《嶺表紀蠻》(1933)、李方桂的《龍州土語》(1940)、徐松石的《泰族僮族粵族考》(1946)、李方桂的《武鳴土語音系》(1947)等論著。這些論著提出了壯族是漢族的“宗族”這一主張。由於受到民國時期推行的“民族同化”政策影響,這些漢族學者的論著帶有的濃厚大民族主義觀念顯而易見,特別是將壯族歸為漢族的“宗族”等方面的偏見或成見更是漏洞百出,誤識疊見。“國民黨在理論上一貫否認中國有少數民族的存在,認為‘中國只有宗族之分,而無民族之分。’國民黨桂系也把壯族說成是‘講壯話的漢人’,否認壯族是一個民族。”在這種意識形態和學術歷史背景下不可能產生壯學的研究意識,更不可能有壯學學科的出現及其概念的提出。因此,當時的壯族研究皆以漢族為參照系,將其視為漢族研究的附屬部分,只能算是漢族研究或傳統漢學的一部分。正如有識者指出:“更重要者,中原漢文化中心史觀的影響……徐松石、劉錫蕃亦不能免……。因此,當時的壯族研究頂多只能是以漢族為代表的中國歷史和文化研究的一部分,不可能有壯學概念的提出。”同時,壯學形成的理論思維基礎和壯學研究指導思想之一為“世界各民族一律平等思想”,這與早期研究中對壯族論述出現的濃郁大漢族主義思想是格格不入涇渭分明的。當今極個別人將民國學者徐松石誤稱為壯學研究先驅,這種認識十分無知和荒謬,原因有四:一為徐對壯族支離破碎的論述遠遠晚於鍾敬文、丁文江的片斷論述;二為徐的著作在當時遠遠沒有劉錫蕃於《嶺表紀蠻》中有關僮族的片斷論述影響大,兩者所謂“僮佬也確是千真萬確的漢族”、“僮族非但是遠古嶺南的土著,而且是今日最純粹的漢人”等見解,常使他們對壯族的認識陷入自相矛盾的境地;三為徐一直在區外工作,中華人民共和國成立後移居海外做了美國教會的牧師,故對國內壯學的形成和發展並無任何影響和貢獻;四為徐的民族學研究對象為泰族、僮族和粵族,〔劉錫蕃的《嶺表紀蠻》同樣如此,書中言及了猺(瑤)族、獞(壯)族、狪(侗)族、苗族、畲族以及狼、狑、獠等所謂嶺南蠻族〕並非以壯族為專門研究對象,只能算是華南民族史研究。壯學學會會長覃乃昌研究員對徐的學術成果主要反映在“華南民族史研究”領域的概括和總結還是比較客觀準確的。我們不能說壯學的研究對象是泰族、僮族和粵族或廣西民族,這有違學科成立的基本前提和條件。否則,當今在廣西壯族自治區逐步興盛的瑤學、苗學、侗學從何談起?中國藏學、蒙古學、滿學、西夏學、苗學、哈尼學、彝學等學科的研究對象豈不意味著包羅萬象。民國時期壯學這門學科的研究對象尚未明確和確立,壯學學科自然尚未形成,何來“壯學研究先驅”之謂?這是對前輩學者的歷史定位缺乏科學和嚴謹的態度,難免對前賢聲名辱沒之嫌,只會為後輩學人徒留笑柄。倘若美國牧師徐松石先生在天堂聽到塵世這些學術上無知無識後輩不知所云的張冠李戴稱謂,也會對此苦笑不已或嗤之以鼻。而一般認為,劉錫蕃(即劉介)先生在民國時期的“貢獻”是在廣西民族教育(推行國民黨的民族同化教育),而非在廣西民族史研究領域。至今沒有學者將鍾敬文、丁文江、劉錫蕃、李方桂稱為壯學研究先驅,正是基於這些早期漢族學者當時對壯族的片斷論述與當代壯學學科成立的必要條件以及專門系統性研究範疇不可相提並論的正確認識。

壯學繁榮期代表學者之一:范西姆教授

壯學繁榮期代表學者之一:范西姆教授中華人民共和國成立後,隨著壯族在中華民族大家庭中平等的政治地位的確立,如何認識壯族社會歷史文化,更好地開展土地改革和進行社會主義改造,便成為當務之急。於是,一種新型的學科“壯學”應運而生。

改革開放為壯族研究提供了調整既有知識模式的機會,而上世紀80年代末90年代初,建設西南出海通道的經濟發展戰略的提出與實踐,廣西“背靠大西南,面向東南亞”經濟區位的確立,又呼喚壯族研究有所創新,有所突破,孕育著新的機遇。正是在這樣的歷史條件下,“壯學”進入了一個繁榮期。

壯學:民族學人類學本土化的結晶

壯學概念的提出是人類學本土化的產物,也是對泰學的反正。中華人民共和國成立後,黨和政府實行民族平等、團結、互助和各民族共同繁榮的民族政策,壯族被確認為統一的多民族祖國大家庭中平等的一員,享有了實行民族區域自治的權利。隨著壯族歷史新紀元的到來,壯族研究也開創了一個全新的局面。人們逐步打破以“漢文化中心”史觀進行壯族研究的束縛。在壯學新視野的觀照下,壯族歷史和文化不再是附庸,對壯族歷史和文化的研究不再被套入“中心—邊緣”的範式中。同時,壯族研究也開始在與西方學術界的對話中,反觀自照。壯族研究進入了一個新的階段。

隨著中國學者壯族研究成果的大量問世,研究範圍涉及到了壯族歷史、語言、習俗、宗教、婚姻家庭及壯族與漢族的關係問題。在研究手段和方法上,田野調查興起,實地調查材料與歷史文獻得到了較好的結合。從學科的協作來看,語言學、歷史學和民族學緊密配合,共同研究,使壯族研究別有洞天,結出了豐碩的成果。

壯學的使命和意義

構建壯族及相關民族的文化自覺,壯學任重而道遠。構建壯族及相關民族的文化自覺,一是要增進各族人民對本民族歷史文化的了解,增強民族自信心和自豪感,引導他們更加自覺地為中華民族的偉大復興,維護國家統一。二是要促進各民族交流、溝通,從而達成本民族對全球性、泛文化的人文一致性的認識,使其在現代化過程中,與世界性的“高層文化”良好結合,更具民族性和世界性。

廣西壯學學會副會長潘其旭率專家組深入德保開展調查研究,圖為調查組到城關漢龍調查德保民間習俗活動“請月姑”

廣西壯學學會副會長潘其旭率專家組深入德保開展調查研究,圖為調查組到城關漢龍調查德保民間習俗活動“請月姑”隨著中國改革開放的不斷深入,中華民族逐步融入全球一體化格局,加強壯學研究,構建壯族及相關民族文化自覺,促進其與其他民族的交流、溝通,既是壯學的目的和現實意義,也是壯學的神聖使命。地處祖國南疆的壯侗語民族,是珠江流域最早的開拓者和南方百越文化的直接繼承者。加強壯學研究,構建民族文化自覺,分析總結壯侗語民族民族團結優良傳統的歷史根源和文化底蘊,為消除民族矛盾和民族衝突提供思想資源和文化啟示,有助於維護國家的長治久安。

與此同時,我們還應該看到,主要分布於中國的壯侗語民族與中國西南民族及東南亞各國許多民族的歷史文化有不同程度的關係,這個自上世紀以來就為學者們發現並關注的問題,一直吸引著國內外學者的濃厚興趣。上世紀八九十年代以來,由於我國與東南亞各國交往的日益頻繁,這個問題再次為各國學者和廣大民眾所重視。因而,如何以壯侗語民族研究為橋樑,加深對東南亞各族的相互了解,推進我國的對外開放,壯學學者肩負著尤其重大的責任。在中國—東協自由貿易區建設如火如荼,南寧已成為中國—東協貿易博覽會永久會址,正作為中國—東協樞紐城市發揮著越來越重要作用的今天,進一步加強壯學研究,具有極為重要的現實意義。“壯泰傳統文化比較研究”等項目的開展,已邁出了讓世界認識壯族、讓壯族走向世界的重要步伐,今後還要進一步促進壯侗語民族與世界其他民族的文化交流與溝通研究,為進一步推進中國與東南亞各國政治、經濟和文化關係的全面發展提供智力支持。

存在問題

德文版《中國文化》(2010年版) 一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介

德文版《中國文化》(2010年版) 一書內收“壯學”(Zhuangologie)詳介壯學研究的興盛可以說關係到壯族的發展命運,其重要意義不言而喻。壯學研究不是要把壯學變成只有專家參與的“玄學”,它的根本目的在於促進壯學的持續發展和提供解決問題的思路和方法,以使壯學走向更加成熟。而嚴密的學科理論是學科成熟的重要標誌。雖然壯學學科的“母子體系”已部分形成和健全,但其理論環節依然十分薄弱,無力支撐龐大繁複的壯學學科體系。壯學學科的性質和特點決定了它與普通學科的不同,決定了其學科理論的複雜性,這就需要壯學界的專家們對學科和學科史的基本理論問題進行認真研究,以解決其研究對象、概念、分類、體系及其發展史等方面存在的定義不明、分類不清、分期不一致、體系認識模糊、學科內容與研究方法論混為一談等一系列當前壯學學科的建設和發展中存在的規範化、系統化、標準化和理論化問題。而逐步加強對壯學學科理論的探討,梳理壯學研究的基礎理論問題和統一認識,最終建立系統化的相對統一的壯學學科理論,既是中國壯學界應該反思總結和迫在眉捷的責務,又是壯學事業賴以持續發展的基礎和根本。