戰艦簡介

第一次世界大戰後,戰敗的德國一直想擺脫《凡爾賽和約》的限制。早在1932年,德國海軍就開始對建造3.5萬噸的戰列艦進行了理論性研究,並對其武備、裝甲和航速進行了可行性論證。在納粹德國宣布撕毀《凡爾賽和約》之後,1935年與英國簽訂《英德海軍協定》。德國海軍開始準備建造俾斯麥級戰列艦。英國曾要求德國將該型艦的排水量限制在35000噸,但德國以其不是華盛頓海軍條約簽字國為由斷然拒絕。

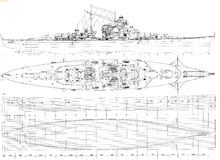

1935年,“俾斯麥”級戰列艦設計工作開始。最初的設計指標是:標準排水量35000噸,艦長250米,寬38米,吃水10米,四座雙聯裝380毫米主炮,渦輪-電力裝置。最大航速30節,最大續航力8000海里/19節。

這是根據德國的實際情況決定的。當時連線波羅的海和北海的基爾運河規定對船隻的限制是:長度不得超過250米,寬不超過38米,吃水不超過10米。由於德國在一戰後,海外殖民地損失殆盡,戰艦在作戰時不像其他國家那樣可以依賴海外殖民地的基地補給,因此“俾斯麥”級必須有非常大的續航力,所以其設計續航力達8000海里,而且還是高速的19節戰鬥巡航。

鑒於當時各國正在設計建造的新戰列艦的最大航速都在30節,並考慮到德國海軍艦艇數量少,“俾斯麥”級必定常常在己方數量劣勢的情況下戰鬥,而在海戰中,在數量劣勢的情況下戰鬥,沒有高的航速是十分危險的,故此,“俾斯麥”級以高標準設計建造。

總體設計

俾斯麥級戰列艦

俾斯麥級戰列艦俾斯麥級艦體受基爾運河(基爾運河是19世紀末德國為了減少由北海到波羅的海的航程,和在戰時自由航線與北海與波羅的海而開挖的人工運河,一戰時進行擴建挖深但工程到35年才完工)水深限制,適度加寬艦體以減少吃水,長寬比為6.67∶1,上層建築沿用了一戰時的標準德式艦橋,顯得比較低矮緊湊的,因為根據沙恩霍斯特級試航數據,而採用了大西洋艦首使得艦體的穩定性較高適航性也高於沙恩霍斯特級(應該是改進前的平首)。

動力系統基本沿用了一戰的國戰艦設計3軸2舵的標準布局但3漿不是一戰時處於一條線上的布局改為2前一後,但舵依然是一戰風格只是舵機改用了電動為主液壓備份,(一直有觀點說就是舵的這個布局葬送了俾斯麥號)由於是德國自1918年第一次世界大戰戰敗以後首次建造純正的戰列艦,為了降低風險,保證研製進度,儘量採用現成的技術因此依然採用了馬肯森級的總體設計,決定採用雙聯裝380毫米口徑艦炮(艦炮與炮塔本是為啥恩霍斯特級準備,火炮1935年定型),主炮塔採用前後對稱呈背負式布局各布置兩座這種布局在二戰比較少見也常被人詬病,其實採用這種不利於減少艦體長度與裝甲帶長度也是出於自身特殊原因與特殊的作戰需求,考慮到自己的戰艦數量不可能與英國抗衡出現寡不敵眾不可避免,多炮塔可以有利於攻擊分散目標,散布精度也更好,可是主要原因還不在於此,射界才是主要因素,在撤離作戰中採用33布局就有可能因為射界6門主炮無法射擊這是很要命的還有主炮裝載在3個炮塔內一個報銷戰鬥力就下降1/3撤離戰時就更夠嗆。

其主炮理論射速很高,達到同期戰列艦的最高水平(這有待考證因為德國是定角裝彈,而英法可以在任意射角中裝彈省去了火炮仰俯時間),主炮穿甲彈採用“高初速輕型彈”,在中近交戰距離擁有很好的威力,但遠距離著靶存速性能相應降低。加上它的彈道低伸不利於遠距炮戰。在當時興建的戰艦主炮中屬於下游,同口徑中屬於末位(新建戰艦)。從前無畏艦時代以來德國艦炮火力不足的毛病依舊(一戰戰果與德國海軍在炮彈方面有優勢德國裝備的是延時引信,英國當時很多軍艦還在使用瞬發引信,以及英國戰艦防禦力不足有關),但是德國一直在裝甲防護方面占優。

其裝甲防護沿用“IncrementalArmorScheme”的設計模式(稱為“全面防護”),擁有同期戰列艦中的最大防護尺度,其主裝甲堡側壁復蓋了70%的水線長度和56%的舷側高度,同時裝甲總重量達到同期戰列艦中的最大比重,占標準排水量的41.85%。這與艦炮布局有直接的關聯。此外該艦在實現大防護尺度的同時,依賴大防護尺度提供的空間補償,主水平裝甲安排在第三層甲板,讓其與主舷側裝甲相連形成一個無間隙的裝甲艙,使艦體要害部位的防護也得到了強化,超越同期建造的戰列艦。他的水下防禦力設計為300公斤TNT這對俾斯麥號不難實因為它有著超寬的艦體完全可以裝備大號的防水隔層。這些防禦力並不光是設計的出色還與他的噸位有關,建成後它成為了當時最大的戰列艦。它不是條約戰列艦,所以拿它與同時期的戰艦比較是極不公正的,要比就要和衣阿華級和大和級比較,與這兩級比較的話可以說是它的優勢全無。

俾斯麥號1940年8月24日正式服役,同年9月15日,駛離漢堡前往基爾灣進行首次試航,然後返回布隆-富斯造船廠完成最後裝配。提爾皮茨號是俾斯麥級二號艦,“提爾皮茨”號在進行隨後的裝配時,其造船廠:威廉港海軍造船廠,屢遭英國飛機空襲,空襲達1042架次,投下大約670噸炸彈。儘管沒有一顆炸彈命中"提爾皮茨"號,但反覆的轟炸卻使它一直拖到1941年2月25日服役。

戰艦命名

俾斯麥號以普魯士王國首相和德意志帝國總理奧托·馮·俾斯麥(1815年-1898年)命名,人稱“鐵血宰相”。

提爾皮茨號以德意志帝國海軍元帥阿爾弗雷德·馮·提爾皮茨(1849年-1930年)命名,人稱“德國海軍之父”。

性能數據

俾斯麥級戰列艦

俾斯麥級戰列艦標準排水量:俾斯麥號41700噸/提爾皮茨號42300噸;滿載排水量:設計值50,405噸(1943年)/最大50300噸。

尺度:長250.5米/寬36米

排水量:9.1米(基準)/10.2米(滿載)

動力:12座華格納式高壓重油鍋爐,3座布洛姆·福斯式蒸氣渦輪機,3軸推進,

最大穩定功率:150,170匹馬力,最大極限功率:163,026匹馬力

航速:30.8節(穩定)/31.5節(極速);載油7400噸

續航力:16節/9,280海里,19節/8,525海里。24節/6,640海里,28節/4,500海里

武備:4座雙聯裝380毫米L52 SK-C/34,6座雙聯裝150毫米/L55 SK-C/28,8座雙聯裝105毫米/L65 SK-C/33/37,8座雙聯裝37毫米/L83 SK-C/30,12座單管20毫米/L65 MG C/30,2座四聯裝20毫米/L65 MG C/38

(提爾皮茨號獨有:6座單管20毫米/L65 MG C/30,18座四聯裝20毫米/L65 MG C/38,2座四聯裝533毫米魚雷發射管)

裝甲:上裝甲甲板50-80毫米,主裝甲甲板80-120毫米,首尾橫向隔壁100-320毫米,防雷45毫米

舷側裝甲:320mm(水線以上部分)、145mm(第一甲板舷側)、170mm(水線以下部分)

甲板:110mm

主炮塔: 360mm(正面)、220mm(側面)、320mm(後部)、130mm(頂部)

副炮塔: 100mm(正面)、80mm(側面)、40mm(後部)、40mm(頂部)

主炮塔基部:340mm

司令塔:350mm(正面)、350mm(側面)、200mm(後部)、220mm(頂部)

建造材料:

艦體結構,St52造船鋼;

立面裝甲,KCn/A表面滲碳硬化鋼;

水平裝甲,Wsh高強度勻質鋼;

防雷裝甲,Ww高彈性勻質鋼。

艦載飛機:4架阿拉多-196A3型水上飛機(用於偵察、校射與聯絡)

艦員:2,092人(中下級軍官103名, 水兵1,962名 , 高級軍官27名。1941年、俾斯麥號)

2,608人(2,608人、108名軍官、2500名士兵。1943年、提爾皮茨號)

戰艦概貌

“俾斯麥”級戰列艦的各個性能數據基本上和設計計畫差不多,只是排水量大了很多。艦長250.5米,水線長241.5米,艦寬36米,最大吃水9.99米,標準排水量為:“俾斯麥”號41637噸,“提爾皮茨”號42343噸。滿載排水量為:“俾斯麥”號49136噸,“提爾皮茨”號48794噸。最高航速:“俾斯麥”號30.12節,“提爾皮茨”號30.8節。最大續航力:“俾斯麥”號8500海里,“提爾皮茨”號9125海里。

“俾斯麥”級戰列艦吸取了“沙恩霍斯特”級戰列巡洋艦的經驗,特別是製造工藝上,船體結構的焊接量有很大的增加,達到了95%。“沙恩霍斯特”級戰列巡洋艦適航性差的問題在“俾斯麥”級上完全消除,並且有了很多改進,如非常適合在大西洋惡劣海況使用的大西洋艦艏和至今一直非常廣泛使用的外張乾舷等。

主炮

俾斯麥級戰列艦

俾斯麥級戰列艦早在1934年《英德海軍協定》簽訂以前,德國人就已經開始對安裝在“俾斯麥”號上的SK-C/34型380毫米主炮的設計和試驗工作。德國海軍在最初的主炮口徑選擇上考慮過兩種方案,一是採用406毫米主炮的方案,二是採用380毫米的主炮設計。雖然選擇406毫米主炮的設計方案,無論在彈丸重量、火炮射程和威力上都將遠勝於380毫米主炮。但有鑒於當時德國從來沒有製造過如此大口徑的主炮,缺乏在經驗和技術上的支持,存在著一定的風險。況且,如果真的採用了406毫米主炮的方案進行設計,不僅需要對原有設計方案進行重大修改和調整,更會影響到整艦的建造與服役時間,建造所需的費用也將大大超出原有預算。經過一番考慮後,德國決定“俾斯麥”級戰列艦採用380毫米的主炮。

“俾斯麥”級戰列艦的4座主炮塔,在前甲板和後甲板分別各布置兩座,從前向後依次命名為安東(Anton)、布魯諾(Bruno)、凱撒(Caesar)和多拉(Dora),四座主炮塔的編號分別用各自命名的第一個字母編為A、B、C、D。

“俾斯麥”級戰列艦裝備的主炮為8門SK-C/34型47倍口徑(17.86米)380毫米炮,該炮由德國克虜伯公司於1934年設計,1939年研製成功並定型生產。每座主炮塔重約1100噸,單門火炮全重110700千克,總長度19.63米。“俾斯麥”級的身管制造採用了與“希佩爾海軍上將”級重巡洋艦相同的三節套管結構工藝,以保證火炮的製造精度,但成本過於高昂,且製造工藝複雜,不便與身管的大批量生產。身管內刻有90條深4.5毫米,寬7.76毫米的膛線,膛線長度為15982毫米,身管長17.86米,膛室容積為31.9升,發射藥為212千克,最大發射膛壓為3200千克/平方厘米,身管壽命約為180~210發。可發射重800千克的被冒穿甲彈和高爆彈,穿甲彈和高爆彈的長度均為1.672米,最大射速為2.3~3發/分,最大射程為36520米/30度,炮口初速為820米/秒,在射程為35000米的距離上可擊穿170毫米的德制水平表面硬化裝甲。主炮俯仰角度為-5.5~+30度,炮塔水平鏇轉速率為5度/秒,高低俯仰速率為6度/秒,射擊時的火炮后座距離為1.05米。裝填角度為+2.5度,裝填機構採用的是半自動裝填方式裝填。

“俾斯麥”級戰列艦的主炮設計非常成功,性能非常優秀,不僅威力大,射速高,而且火力復蓋面積大,使用範圍非常廣,除了用作常規的平射射擊外,還可以以高仰角對空射擊。“提爾皮茨”號在挪威抵抗英機轟炸時就這樣使用過主炮。

SK-C/34型52倍口徑(17.86米)381毫米炮發射800千克穿甲彈的設計性能參數(部分)

火炮發射仰角/度 2.2 4.9 8.1 12.1 16.8 22.4 29.1 30

射程/米 5000、10000、15000、20000、25000、30000、35000、36520

炮彈飛行速度/米·秒-1 727、641、568、511、473、457、462 暫缺

侵入目標入射角/度 2.4 5.8 10.4 16.4 23.8 31.9 40.3 暫缺

SK-C/34型47倍口徑(17.86米)381毫米炮發射800千克穿甲彈威力參數(部分)

射擊距離/米 0 4572、10000、18000、20000、21000、22000、25000、27000

穿甲厚度/毫米 742、616、510、419、364、350、333、308、304【美國人用標準裝甲經驗公式值對自己裝甲的推算】。

射擊距離/米10000、20000、21000、25000

炮彈飛行速度/米·秒-1 641、511、496、476

侵入目標入射角/度 5.8、16.4、17.6、23.8

穿甲厚度/毫米 510、364、350、308【克虜伯公司用SK C/34 381毫米炮對KCn/A實測】。

副炮

“俾斯麥”級裝備有6座SK-C/28型55倍口徑150毫米雙聯裝副炮,該炮於1928年設計,1934年研製成功並定型生產。單門火炮全重9080千克,身管內刻有44條深1.75毫米,寬6.14毫米的膛線,膛線長度為6588毫米,身管長為3000千克/平方厘米,同樣可發射穿甲彈和高爆彈,其中穿甲彈彈重45.3千克,長度為67.9厘米,高爆彈重41千克,長度為65.5厘米,最大射速6~8發/分,最大有效射程23000米/40度,炮口初速為875米/秒。副炮俯仰角度為-10~+40度,炮塔水平鏇轉速率為8度/秒,高低俯仰速率為9度/秒,射擊時的火炮后座距離為37厘米,裝填角度為+2.5度,全艦備彈18000發,每座炮塔各300發。

6座150毫米雙聯裝副炮均布置在上層甲板的同一平面上,每舷各3座,其中布置在前部和中部各兩座副炮的射界為150度,布置在後部的副炮射界為135度,6座副炮均可直接向其正前方射擊。6座炮塔的重量不一,其中布置在前部的兩座炮塔各重131.6噸,中部的兩座炮塔因各安裝有一座光學測距儀而各重150.3噸,後部的兩座炮塔最輕,各重97.7噸。該炮並不兼具防空能力,主要用以對付諸如驅逐艦這類裝甲防護較弱的中、輕型水面艦艇。

高射炮

俾斯麥級戰列艦

俾斯麥級戰列艦“俾斯麥”級戰列艦裝備有SK-C/33型和SK-C/37型65倍口徑105毫米雙聯裝高炮各4座,每舷各4座。SK-C/33型與SK-C/37型高炮均由德國萊茵金屬公司生產,其中SK-C/33型於1933年設計,1935年研製成功並定型生產,每座炮塔重26.425噸,單門火炮全重為4560千克,總長度6.84米,身管內刻有36條長5531毫米的膛線,身管長6.825米。膛室容積為7.31升,發射藥為6.05千克,最大發射膛壓為2850千克/平方厘米,可發射重15.1千克,長116.4厘米的專用防空高爆炮彈,最大射速為16~18發/分,最大有效射高為17700米/45度,最大仰角時射高為12500米/85度,炮口初速為900米/秒。火炮俯仰角度為-8~+85度,炮塔水平鏇轉速率為8度/秒,高低俯仰速率為10度/秒,4座SK-C/33型高炮均裝備有各自獨立的炮瞄設備。而SK-C/37型則於1937年設計,1939年研製成功並定型生產,其主要參數與SK-C/33型基本相同,只是每座炮塔比SK-C/33型要略輕一些,炮塔水平鏇轉速率提高為8.5度/秒,高低俯仰速率為12度/秒。射擊時需由艦上的4座專用光學測距儀提供目標參數,全艦備彈6720發,每座炮塔840發。

有鑒於SK-C/33型及SK-C/37型105毫米高炮的身管制造也均採用了複雜的雙節套管結構工藝,延誤了原定的出廠交付日期,致使“俾斯麥”號戰列艦在剛服役時只安裝了上層建築第一層甲板上前部的4座SK-C/33型高炮。海上訓練結束後,“俾斯麥”號返回碼頭時又安裝了4座更新型的SK-C/37型高炮於上層建築第一層甲板的後部原本計畫等另外4座SK-C/37型高炮到貨後,再替換下先前已安裝於前部的4座SK-C/33型高炮,但出海後才發現SK-C/33型與SK-C/37型專用的火控系統互不匹配,致使在其後的“萊茵演習”行動中,無法對來襲的英機形成有效的中、近程對空火力。

在近程防空火力上,“俾斯麥”號主要由大量的37毫米及20毫米高炮構成。其中SK-C/30型83倍口徑37毫米雙聯裝高炮於1930年設計,1934年研製成功並定型生產,每座炮塔重3670千克,單門火炮全重243千克,總長度8.2米,身管內刻有16條長2554毫米的膛線,身管長3.071米。膛室容積為0.5升,發射藥為0.365千克,最大發射膛壓為2950千克/平方厘米。射彈重0.745千克,長度為1620毫米,最大射速為80發/分,最大有效射高8500米/45度,最大仰角時射程為6750米/80度,炮口初速為1000米/秒。俯仰角度為-10~+80度,炮塔水平鏇轉速率為4度/秒,高低俯仰速率為3度/秒,全艦共備彈32000發,8座SK-C/30型37毫米高炮均裝備有各自獨立的射擊炮瞄設備。實際上,德國的37毫米高射炮根本不可能達到最大射速80發/分,因為裝填方式的問題,37毫米高炮是二戰最差的高射炮之一。

20毫米高炮分為兩座MG-C/38型20毫米四聯裝和12座MG-C/30型20毫米單管裝兩種,其中MG-C/30型於1930年設計,1934年研製成功並定型生產,每座炮全重420千克,單門炮重64千克,總長度2.2525米,身管內刻有8條長720毫米的膛線,身管長為1.3米(即65倍口徑),膛室容積為0.048升,發射藥為0.12千克,最大發射膛壓為2800千克/平方厘米,射彈重0.132千克,長7.85厘米,最大射速為200~280發/分,最大有效射高為4900米/45度,最大仰角時射高為3700米/85度,炮口初速為900米/秒。火炮高低俯仰角為-11~+85度,火炮的水平及俯仰方向的鏇轉均由人工手動操作完成。MG-C/38型與MG-C/30型相比,將單管裝改為了四聯裝,致使火炮增重至2150千克,射速提高到480發/分,俯仰角度改為-10~49度,其它技術參數均與MG-C/30型基本相同。

由於20毫米高炮大多為單管裝,僅有兩座為四聯裝,且兩型高炮均採用的是彈夾式供彈,在實際的使用過程中MG-C/30型與MG-C38型的射速僅分別為120發/分和220發/分,射擊時還必須由專人在炮位左側用手持式小型光學測距儀為炮手提供目標參數,炮手用常規準星瞄具對目標瞄準,實戰中難以形成足夠密度的近程對空火力。

裝甲防護系統

俾斯麥級戰列艦

俾斯麥級戰列艦“俾斯麥”級戰列艦主要使用了以下幾種鋼材建造:

St42(Schiffbaustahl 42)造船鋼,於1931年在傳統的二號造船鋼基礎上改進而成,用於建造俾斯麥的上層建築和非裝甲艙段艦體結構。其硬度為140-160HB,抗拉強度為420-510MPa,屈服強度為340-360MPa,彈性形變範圍21%,性能不低於其它國家的同類產品。

St52(Schiffbaustahl 52)造船鋼,於1935年在著名的三號造船鋼基礎上改進而成,用於建造俾斯麥的裝甲艙段和輕裝甲艙段艦體結構。其硬度為160-190HB,抗拉強度為520-640MPa,屈服強度為360-380MPa,彈性形變範圍21%,同時具有極佳的韌性和延展性,具有很強的抗斷裂和撕裂能力。雖然其較軟的材質抵抗動能穿甲彈的能力較弱,但它擁有優秀的構造強度保持能力和優良的魚雷爆破衝擊波抵抗能力。

Ww(Krupp Wotan Weich Homogeneous armour steel)高彈性勻質鋼,於1925年在傳統的KNC裝甲基礎上發明,用於建造俾斯麥的主防雷裝甲。其硬度為190-220HB,抗拉強度為650-750MPa,屈服強度為380-400MPa,彈性形變範圍25%。

Wh(Krupp Wotan Hart Homogeneous armour steel)高強度勻質鋼,於1925年在傳統的KNC裝甲基礎上發明,其中的高性能部分(Wotan Starrheit,簡稱Wsh)被用於建造“俾斯麥”級的所有水平裝甲和首尾水線裝甲帶以及內部縱橫向裝甲。其硬度高達250-280HB,抗拉強度為850-950MPa,屈服強度為500-550MPa,彈性形變範圍20%。

KCn/A(Krupp cementite new type A)表面滲碳硬化鋼,於1928年在傳統的KC裝甲基礎上發展而成,用於建造俾斯麥的舷側、炮座、炮塔立面、指揮塔立面裝甲。其表面硬度高達670-700HB,遞減滲碳深度為40-50%,基材硬度為230-240HB,基材抗拉強度為750-800MPa,基材屈服強度為550-600MPa。

1、堅固的艦體構造和細密的艙室分割

在縱向俯視圖上,“俾斯麥”級的艦體為紡錘形,中間最粗,向首尾兩端以拋物線形逐漸變細,這種形態的艦體很容易獲得可靠的構造強度。在橫向上,由於布置了厚重的上部舷側裝甲和上裝甲甲板,該艦在上甲板下方就布置了第一主構造梁,並在第二甲板下方布置了第二主構造梁,使該艦擁有雙層艦體上部主構造梁,而不是象其它多數國家戰艦那樣在主水平裝甲下方布置單一的主構造梁,這樣做的好處是充分利用了15米高36米寬的全部艦體橫截面的尺度布置主承力結構,最大限度的增加了承力結構的幾何力矩從而提高了強度。

“俾斯麥”級全艦分為22個主水密隔艙段,從第3到第19艙段為主裝甲堡區域,艦體主裝甲堡長達171米,最寬處36米,保護了70%的水線長度和85%-90%的浮力以及儲備浮力空間,這是任何同時期戰艦也無法做到的大手筆。在巨大的艦體主裝甲堡內,德國人又在縱向和橫向上安裝了多重裝甲和水密隔板。以鍋爐艙段下部艦體為例,除了兩舷各擁有寬度為5.5米的防雷隔離艙外,內部又被分成三個並排布置的水密隔艙,每個隔艙內安放著兩台高壓重油鍋爐,俾斯麥擁有兩個這樣的艙段,它們中間被一個副炮彈藥庫艙段隔開。在這樣的布置下,一個鍋爐艙進水,戰艦隻會損失六分之一的動力,來自一個舷側方向的攻擊最多只能讓戰艦的兩個鍋爐艙進水,損失三分之一的動力。此外,與其它國家的戰列艦不同,依託大量的橫向、縱向和水平裝甲,該艦在主水平裝甲以上的上部艦體內也設定了大量的水密隔艙。加上下部艦體,俾斯麥全艦被細分成數千個大小不一的獨立水密隔艙,就像鍋爐一樣,該艦每個重要的子系統都被以儘可能降低風險的原理分隔放置在這些隔艙內。

2、結構簡單但工藝優異的防雷結構

“俾斯麥”級的防雷隔離艙在舯部深5.5米,向艦尾方向逐漸減至5米,向艦首方向逐漸減至4.5米,由22mmSt52船殼—空氣艙—18mmSt52油艙壁—油艙—45mmWw主防雷裝甲板—8mmSt52防水背板構成,為兩艙四層鋼板的布置結構。該結構在動力艙段的主防雷裝甲後面沒有設定完整的過濾艙,而在副炮彈藥庫和主炮彈藥庫艙段的主防雷裝甲到彈藥庫壁之間,管線艙和下方的儲藏艙一起形成了完整的過濾艙。整體上看,除了彈藥庫艙段的布置相對還算嚴密以外,與同時期其它國家戰列艦的防雷結構相比較,“俾斯麥”級的結構要簡單得多,設計要求也不高,僅僅為抵禦250kgTNT的水下爆破。但德國海軍在1944年11月12日關於“提爾皮茨”號損失的222-45號技術報告上指出它的TDS(Torpedo defence system)能抵擋300kg德國hexanite烈性炸藥的水下爆破,可以認為這是該級戰艦防雷系統的實際準確防禦水平。

3、全面防護

“俾斯麥”級的主裝甲堡長達171米,復蓋了70%的水線長度,裝甲堡側壁從水線以下3米多處一直延伸到上裝甲甲板,在整個舷側立面的常見被彈部分都布置了厚重的裝甲,是二戰時代裝甲復蓋面積比例最大的戰列艦。其上部2.6米高的舷側裝甲帶由厚達145mm的KCn/A鋼板製成,與50-80mm的Wh上裝甲甲板一同保護著整個位於主裝甲堡上部艦體內的水兵生活和工作區,可以抵擋重巡洋艦的炮彈和中小型航空炸彈。中部是位於水線上下的320mm厚5.2米高的KCn/A鋼板製成的主舷側裝甲帶,可以在正常交戰距離以材料質量優勢獨自抵擋大部分戰列艦的炮彈。在吃水9.8-10.4米的作戰常態重量時,俾斯麥高5.2米的320mm主舷側裝甲有2.6-3.2米被埋在了水下,在320mm主舷側裝甲的下方,還有一道高0.6米均厚為170mm的主舷側裝甲下沿,使該艦擁有深入水下達3.2-3.8米的舷側裝甲,為其提供了良好的水下防彈能力,炮彈必須在水中穿行很長的距離擊中更低的位置才能穿過22mm船殼進入防雷吞噬艙和吸收艙,這時後面的45mm主防雷裝甲板已經能夠獨立抵擋。

在艦體主裝甲堡內,位於主裝甲甲板以下的空間,設定有8道由厚達20-60mm的Wh鋼板製成的橫向內部裝甲牆,它們也被同時作為艦體橫向構造的一部分。8道裝甲牆和首尾兩端320mm厚的橫向外裝甲牆共同把“俾斯麥”級主裝甲堡內的下部空間分為9個重裝甲艙段,其中的6道,以30mm的厚度又延伸到上部艦體內,和首尾兩端100-220mm厚的橫向外裝甲牆共同把主裝甲堡內的上部空間也分為7個重裝甲艙段。即使有戰列艦炮彈或穿甲炸彈射入其中爆炸,彈片受到這些內部裝甲的阻擋,破壞力也會被控制在較小範圍的空間內。

“俾斯麥”級的艦首和艦尾水線部位分別設有60mm和80mmWh鋼製成的輕裝甲帶,它們會在艦體受到攻擊的時候儘可能的保持水線外形的整體完整度,防止艦體表面發生大面積破碎。二戰時代的大部分新式戰列艦都採用了重點防護的方式布置裝甲,這是因為它們的裝甲比重小,沒有多餘的裝甲去防護非致命部位,保證重點部位不被擊穿,是首要的。

4、全面防護中的重點防護——穹甲

二戰時代大部分國家的軍艦主水平裝甲都是布置在主舷側裝甲上方,與主舷側裝甲上方邊緣連線,構成一個密閉的裝甲盒。德國軍艦則不同,它採用了一種叫做裝甲堡延展結構的裝甲布置方式,其主水平裝甲位於主舷側裝甲一半左右位置的腰部,在靠近舷側的兩端以小俯角向下傾斜,延伸到主舷側裝甲的下部位置與之相連,這樣的主水平裝甲在橫截面上看起來是一個穹頂,被稱為“穹甲”。穹甲頂部位於水線附近,在軍艦處於作戰常態排水量的時候則往往位於水線以下,這就使得敵方炮彈在穿過其主裝甲帶後還必須再穿過這層裝甲,才能進入德艦的機艙、鍋爐艙、副炮彈藥庫和主炮彈藥庫。雖然穹甲布置縮小了艦體核心艙室的空間高度,但這個問題往往在德艦艦體主裝甲區的巨大長度上得到彌補,從而保持了德艦核心艙室的空間總量。以俾斯麥戰艦為例,其380mm主炮彈藥庫,鍋爐、輪機、150mm副炮彈藥庫,105mm、37mm和20mm高炮彈藥庫,鍋爐艙到輪機艙的蒸汽輸送管道,貫穿全艦的縱向主電纜通道全部布置在了80-120mm穹甲的下方,容納的設施比大部分其它國家的新式戰列艦還多。

5、雙層裝甲甲板

德國戰列艦沒有設定兩用甲板,它們採用了裝甲甲板和水密甲板分離的傳統布局。“俾斯麥”級位於機艙和彈藥庫上方的艦體水平結構有三層,第一層由柚木+50-80mmWh裝甲甲板+10mmSt52水密甲板+第一主構造梁構成;第二層由20mmSt52水密甲板+第二主構造梁構成;第三層是該艦上為數不多的創新設計之一,在80-100mmWh水平部分裝甲甲板的下方是20mm的St52水密甲板,再往下並沒有像其它國家的戰列艦一樣布置主構造梁而是水平鋪設了一層構造加強筋,與裝甲甲板一同被作為艦體構造的組成部分,承擔和主構造梁相近的作用。此外,構造加強筋由彈性形變範圍剛好比Wh鋼略大一點的St52鋼製成,可以隨著Wh裝甲板一同發生彈性形變並分擔抗拉峰值受力,再隨著Wh裝甲板一同恢復,以此提高整個水平結構的防禦力,加強這道保護動力艙和彈藥庫的最後防線。

6、火力、火控和指揮系統防護

“俾斯麥”級前後各有兩座雙聯裝的380mm主炮塔,其炮座露天部分是厚340mm的KCn/A裝甲鋼圈,炮座在艦內從80mm上裝甲甲板到100mm主裝甲甲板之間的部分是厚220mm的KCn/A裝甲鋼圈,外圍側面受到145mm-320mm的KCn/A舷側裝甲和30mmWh內部縱向裝甲的保護,總厚度為395-570mm,防禦能力高於炮座露天部分。

“俾斯麥”級主炮塔鏇轉部分的正面是360mm的KCn/A裝甲板,側面是220mm的KCn/A裝甲板,背部是320mm的KCn/A裝甲板,頂部由130-180mm的Wh裝甲板復蓋。背部厚達320mm的KCn/A裝甲是為了對付數量眾多的敵艦從左右舷側方向夾攻而設定的,

“俾斯麥”級的副炮塔擁有100mmKCn/A的鏇轉部分正面裝甲和80mmKCn/A的露天炮座裝甲,能抵擋輕巡洋艦級別的炮彈。第一甲板下面是145mmKCn/A的上部舷側裝甲帶+30mm的Wh裝甲座圈,能抵擋重巡洋艦級別的炮彈。彈藥輸送通道通過其中一直延伸到穹甲,副炮彈藥庫位於穹甲下方獨立艙段的中央部分內,受到320mm主舷側裝甲和100-120mm穹甲的保護。與主火力系統的防護情況相似,俾斯麥副炮火力系統的防護也是由上至下逐次遞增。大部分其它國家的新式戰列艦副炮塔都不具有俾斯麥這樣厚重的裝甲,這也是德艦全面防護的一個體現。

“俾斯麥”級的指揮塔立面裝甲為350mmKCn/A,頂部220mmWh,底部70mmWh。同時德國戰列艦指揮塔的防護空間大,可以容納更多的指揮人員和設備。此外該艦在後部艦橋上還擁有一個立面裝甲為150mmKCn/A的備用指揮塔,在主桅樓頂端還擁有一個立面裝甲為60mmWh的裝甲瞭望塔,是大部分其它國家的新式戰列艦所沒有的。該艦安置在三個裝甲塔上方的三個主要探測和火控系統單元也安裝有60-200mm不等的立面裝甲,防護極為考究。

動力系統

“俾斯麥”級擁有12個高壓華格納鍋爐,兩兩放置在6個水密隔艙內,蒸汽輸送管道直接穿過同樣位於穹甲下方的副炮彈藥庫艙段通向3個主機艙,每個主機艙內安放著1台渦輪蒸汽輪主機,每4台鍋爐同時向1台渦輪蒸汽輪主機提供動力,主機為3台Blohm&Voss蒸汽輪機,單機最大輸出功率為45400馬力,3台總功率達136200馬力。每一主機驅動一個螺鏇槳,直徑為4.7米。

此外在過渡艙內有蒸汽輸送轉換結構,在必要的情況下可以交叉提供動力。“俾斯麥”級的動力系統設計功率為138000馬力,但實際穩定輸出功率高達150170馬力,極速輸出功率更是高達163026馬力,使得“俾斯麥”級戰列艦擁有穩定很高的航速。

火控系統

“俾斯麥”級的主炮副炮射擊指揮所在前後桅樓設有兩處。前桅樓頂端安裝有FuMO23型雷達和大型光學測距儀,FuMO23 雷達的矩形天線高2 米,寬4 米,工作頻率為368兆赫,波長約為81 厘米,最大作用距離約為25 千米。這種雷達性能本來完全能夠在天氣惡劣的情況下搜尋水面,但德國的雷達設計沒有採用方位顯示器(也就是所說的P型顯示器),僅有距離顯示器,方位依靠天線底座的同步感應器驅動機械方位顯示盤指示,因此這種雷達在對多個目標和曲折的海岸探測時非常繁瑣,方位雷達僅能針對單個的目標才具備清晰的目標舷角關係,因此這種雷達只能用作火控目標指示。81 厘米波長測量誤差偏大,但能夠滿足戰列艦在25千米距離上的齊射火控性能。德國海軍也沒有打算把這種雷達用在更複雜的探測場合,只是將天線與10.5米光學測距儀安裝在一起僅僅用於火控。聯合基座能夠鏇轉360 度,從戰艦最高點環視海面。FuMO23 雷達沒有P型方位顯示器的原因之一是德國納粹高官們認為這種裝置過於複雜和奢侈,這是“俾斯麥”號設計上的一個重要缺陷,利用P 型顯示器至少能夠了解更複雜的海面態勢。

德國海軍採用兩個這種FuMO23雷達和10.5米測距儀轉塔來進行兩個主要射向的火控。在“俾斯麥”號後艦橋上,同樣布置了1 部轉塔,通常承擔控制後部主副炮對第二個目標的射擊指揮,或者在前桅樓雷達測距儀轉塔被摧毀時,作為全艦火力的射擊指揮備份。前桅樓柱型裝甲結構一直向下伸延到裝甲甲板下的火控解算艙。後部艦橋正下方的裝甲帶甲板同樣設定了解算艙(所謂的解算艙實際是多炮塔的射擊指揮儀艙)。德國的機電式射擊指揮儀非常龐大和複雜,能夠直接連線主炮塔控制機電氣櫃控制主炮塔,同時解算結果用機電刻度盤顯示在相關指揮艙室。但是其精度和可靠性依舊非常高。

除測距儀雷達轉塔安裝了10.5 米光學測距儀外,主炮炮塔也安裝了獨立的10.5 米測距儀,便於在指揮轉塔失效後,繼續按炮長電話口令進行測距和火控射擊,但此時火控彈著散布要大很多。150 毫米副炮炮塔安裝有獨立的6.5 米光學測距儀,對空射擊的火控站分別有4 處, 兩處在主桅樓兩側,有球型防護罩,另兩個沿艦體縱軸線布置在後上層建築頂部,4 處對空火控站都裝有4.5 米測距儀。按照“俾斯麥”級的防空武器配置,4 處火控站能夠指揮對4 個目標的對空火力。105 毫米高炮有隨動系統,可以分別與相應的火控站連線進行自動控制,而其他中小口徑高炮則只能採用電話和人工操作。150 毫米副炮參與對空射擊時由炮塔測距儀或前後雷達測距儀轉塔進行火控,在同時發生交戰的情況下,主副炮都無法騰出轉塔進行對空火控。

“俾斯麥”級戰列艦裝備的雷達

“俾斯麥”級戰列艦裝備的雷達火控和射擊組織的原則是儘可能用儘量多的火炮齊射和儘可能快的發射速度,並用儘可能幾率大的射擊方式,而射擊指揮儀則要在儘可能遠的距離上發現目標和完成測距。首輪齊射組織非常重要,對修正具有決定性作用。在40年代炮瞄雷達出現前,主要依靠對齊射的彈著觀察進行諸元修正。一旦確認準確的方位距離,則所有主炮將一同按準確諸元進行齊射。同時航海長也將採用機動,盡力保證這個較為準確的方位距離在至少兩輪齊射內近似不變。

質量分配

艦體結構 11691噸

裝甲 17450噸

武器裝備 5973 噸

航空設備 83 噸

自衛武器 8 噸

普通裝備 369.4 噸

船員居住設備 8.6 噸

桅桿和索具 30 噸

彈藥 1510.4 噸

自衛武器的彈藥 25 噸

一般消耗品 155.4 噸

人員和個人物品 243.6 噸

預備物品 194.2 噸

飲用水 139.2 噸

設備用水 167 噸

鍋爐用水 187.5 噸

重油 3226 噸

柴油 96.5 噸

潤滑油 80 噸

航空用油 17 噸

戰艦歷史

1936年7月1日,“俾斯麥”號戰列艦在B&V造船公司位於漢堡的布隆·福斯(Blohm&Voss)造船廠的9號船台上鋪設龍骨,正式開工建造,建造編號為BV509。船體的建造工作於1938年9月完成,並開始轉移到下水道上。1939年2月14日情人節,“俾斯麥”號戰列艦舉行了下水儀式。

“俾斯麥”號的下水儀式非常隆重,元首希特勒及大小官員數千人參加,並請來了俾斯麥的孫女多蘿西亞·馮·洛伊文費爾德女士,由她將她的祖父——著名的鐵血宰相奧托·馮·俾斯麥——的名字命名給新戰列艦。當天13點30分,“俾斯麥”號順利下水。這是德國第四艘以俾斯麥的名字命名的軍艦,第一艘在1877年,是一艘小型的海防艦;第二艘在1897年,是一艘巡洋艦;第三艘在一戰期間,沒有建成。

“俾斯麥”號下水後經過18個月的舾裝,於1940年8月24日正式加入海軍現役。1940年9月15日前往基爾灣開始服役後的測試工作,不久返回B&V造船廠進行最後的設備調整。1941年3月6日起到波羅的海進行訓練工作,並開始形成戰鬥力。隨後一直在波羅的海停留,直到1941年5月參加“萊茵演習”作戰為止。

突破大西洋

俾斯麥級戰列艦

俾斯麥級戰列艦(Grimstadfjorden)下錨時被噴火式偵察機發現並拍下了照片。皇家海軍的戰列艦及其他軍艦己作好部署,密切留意俾斯麥號進入大西洋時將會途經的各條航線。

德軍先取北航向,再取西北航向,成功平安無事地穿過挪威海,向格陵蘭方向前進,駛向冰島與格陵蘭之間的丹麥海峽,即大西洋入口。由於艦隊的航線距離北極圈很近,因此英國航空偵察沒有發現德國人。由於德國人的主要目標是運輸隊,呂特晏斯希望能在濃霧的幫助下悄悄地突入大西洋。

1941年5月23日傍晚,德軍被配備有雷達的重巡洋艦薩福克號及諾福克號發現,當時兩艦正在丹麥海峽巡邏,期待德軍的突破。對方艦隻在短暫交火後,英軍巡洋艦自知不是對手,被迫釋放煙霧並退往德軍的射程範圍外,以雷達尾隨德軍。同時,俾斯麥號主炮射擊產生的巨大震動導致桅桿上的凝結冰脫落砸壞其雷達,迫使呂特晏斯命令歐根親王號行駛至艦隊前方,為艦隊提供前方的雷達搜尋。該決定在之後使英軍分不清德軍艦隻,因為兩艘德艦自身的輪廓十分相似,艦身噴塗的偽裝也一樣。

丹麥海峽海戰

1941年5月24日,星期日,凌晨5時,德軍艦隊準備離開丹麥海峽,歐根親王號的聲納探測到在左舷處有2艘未判明艦隻。德艦立即做好了戰鬥準備。英國攔截艦隊包括剛完工的威爾斯親王號戰列艦及胡德號戰列巡洋艦,由蘭斯洛特·霍蘭海軍中將指揮。英國編隊由胡德號打頭陣,威爾斯親王號殿後。胡德號被視為皇家海軍的驕傲,是當時世界上最大的戰列巡洋艦,但其弱點是甲板裝甲相當薄弱。霍蘭中將命令己方艦首對準德艦,以圖儘快縮短雙方距離。因為他知道胡德號的甲板裝甲很薄弱,而假如炮戰中雙方距離超過10,000碼的話,敵方的炮彈就很可能會落到己方軍艦的甲板上,反之則會落到裝甲帶上。5時49分,霍蘭命令向德軍領頭艦——歐根親王號開火,因為英國人誤將歐根親王號當成了俾斯麥號。胡德號在5時52分主炮搶先開火,威爾斯親王號隨後也向歐根親王號開火。直到打了2輪齊射後,霍蘭才發現攻擊的目標是錯誤的,立刻命令將火力轉向俾斯麥號,但已浪費了很多時間,並造成了一些混亂。當時雙方距離大約為12.5英里,即10.9海里左右。

5時55分,德國編隊開火還擊,集中火力攻擊胡德號。由於英艦的錯誤判斷,所以一開始炮擊時並未命中德艦,反觀德艦就沒有犯這種錯誤,所以炮彈不斷準確地向英艦射去。儘管霍蘭擁有比德艦更強大的火力,但戰場形勢對呂特晏斯有利——由於英國戰艦艦首正對德艦,胡德號和威爾斯親王號分別只能使用四門和六門前主炮,而德國軍艦卻能使用全部火力向英國人還擊。此時俾斯麥號發射第三次齊射,命中胡德號中部,造成救生艇甲板產生火災,並迅速蔓延。霍蘭中將此時意識到己方處於不利地位,於是命令左舵二十度,以發揮全部火力。6時整,胡德號剛完成轉向,俾斯麥號進行第五次齊射,一發(一說2發)炮彈貫穿了胡德號的薄弱的甲板裝甲,引爆了主彈藥庫。胡德號瞬間折成兩半,迅速沉入海中,包括霍蘭中將在內的1418名官兵陣亡,僅有3人獲救。德艦立刻將炮火指向威爾斯親王號。該艦艦橋遭一發15英寸炮彈擊中,除艦長與一信號兵外所有艦橋人員陣亡。另外各處遭4發15英寸炮彈及4發8英寸炮彈擊中,艦體受重創,數門主炮因故障與戰損而無法發射,在重傷之下失去戰鬥力,被迫退出戰鬥。

德國人也為勝利付出了很大代價。俾斯麥艦中彈三發,位於艦艏的二號燃料槽受損破裂;左舷被命中一發水中彈(來自威爾斯親王號),導致左舷一座鍋爐被擊毀,2號發電機艙被水淹沒,艦體首傾3°左傾9°,右側螺鏇槳尖出水,航速下降至26節。為日後被圍殲埋下了禍根。

追擊英國人很快確定了俾斯麥號的位置,並集結了大量的軍艦前來圍擊,包括約翰·托維上將指揮的本土艦隊及詹姆斯·索默維爾中將指揮的地中海H艦隊。1941年5月24日,俾斯麥號遭到從勝利號航空母艦上起飛的劍魚式魚雷機的攻擊,被命中1枚魚雷,但僅造成了輕微的損傷。隨後歐根親王號繼續前進,進入大西洋,俾斯麥號則轉向前往法國聖納澤爾以修理損傷。其後英國人差點失去了同俾斯麥號的接觸,但艦長呂欽斯上將的錯誤決定(呂欽斯以為英軍仍然知道他在哪裡,所以向本土發了電報,該電報被英軍截獲)使英軍再次發現了俾斯麥號。

復滅

1941年5月26日,俾斯麥號再遭皇家方舟號航空母艦的“劍魚”式魚雷轟炸機空襲,被3枚魚雷擊中,其中1枚擊中艦尾,沉重的結構受到損壞後向下壓迫到舵機,導致俾斯麥號的舵角卡死在15度。這使俾斯麥號已無法迴避英國艦隊的攻擊(在海流和風的影響下,俾斯麥只能向北北西方向前進,而這是英軍的包圍網中央),速度再度降低,而且很難控制航向。

1941年5月27日晨,英軍的主力追擊艦隊趕到,包括英王喬治五世號與羅德尼號戰列艦及巡洋艦、驅逐艦,用炮彈、魚雷輪番對操縱失靈的“俾斯麥”號進行輪番攻擊。於八點左右俾斯麥號進入戰列艦主炮射程,兩艦迅速接近,並用其16英寸及14英寸主炮轟擊俾斯麥號。俾斯麥,前後火控站先後被擊破,甚至在前20分鐘內艦艏的兩門主炮就先後報廢。事實上,從戰鬥開始,到戰鬥結束,俾斯麥號一直只攻擊羅德尼號,但是14.96英寸炮無法貫穿“BIG SEVEN”中以驚世駭俗防護能力著稱的納爾遜級戰列艦羅德尼號。俾斯麥號中彈26枚,加上至少1枚魚雷。最後的一枚16英寸炮彈是在極近的距離發射的(大約3,000碼)。但直到10時25分俾斯麥號仍然沒有沉沒,甚至引擎尚在運轉。在沒有希望的情況下,德國人開始準備自沉軍艦以避免被俘獲。英國多塞特郡號重巡洋艦隨後在近距離發射了3枚魚雷,全部命中。10時36分,俾斯麥號終於沉沒於布雷斯特以西400海里水域。“永不沉沒的戰艦”沉沒了,大西洋海成為它的水下墳墓 。英軍指揮官托維上將在戰鬥後說:“就像一戰時的德意志帝國海軍一樣,俾斯麥號進行了一次最勇敢的戰鬥,抵抗著數倍於己的敵人,以至於在她沉沒時她的旗幟還在飛揚。”

自沉是擊沉?

根據俾斯麥上倖存者的回憶以及俾斯麥紀念站上的資料,顯示10點20打開的通海閥

27 May 1941 / 1020

On the Bismarck, men who survived the fusillade began to make their way off the ship. Awaiting them was the oil-covered waters of the North Atlantic, the final refuge for Bismarck’s crew. As survivors leapt overboard, some were thrown against the ship’s side and perished. Others hit the water only to be killed when hitting the bilge keel or a jagged torpedo blister that was lurking beneath the surface. Scuttling charges had been set and Fregattenkapitän Hans Oels made his way through the ship instructing those he found to jump over the side. Watertight doors, seacocks and flooding valves were opened as Bismarck was prepared for scuttling. In Section XIII of the battery deck, Oels discovered around 300 men surging toward the ladders. He screamed at them to maintain order, but a huge explosion ripped through the crowd killing many including Oels.

然後10點39船就沉了

27 May 1941 / 1039

Colours still flying, Bismarck took a heavy list to port. The port secondary guns were almost submerged. At 1039, Bismarck capsized to port and sank in position 48º 10' north, 16º 12' west taking Günther Lütjens, Ernst Lindemann and hundreds more down with her.

如果按照自沉論(核心區域沒受損)俾斯麥這種噸位會僅僅19分鐘就沉沒么?那我們來看看彩虹行動吧。

Gleich nachdem die Grand Fleet am Vormittag des 21. Juni 1919 Scapa Flow zu einem Manöver in der Nordsee verlassen hatte, erschien die Gelegenheit günstig, und von Reuter gab um 11.00 Uhr den Befehl zur Selbstversenkung: „Paragraph Elf. Bestätigen.

Als die Briten bemerkten, was wirklich geschah, war es für ein wirkungsvolles Eingreifen zu spät. Als erstes Schiff versank um 12.16 Uhr die SMS Friedrich der Große und als letztes die SMS Hindenburg um 17:00 Uhr.

德語資料里記載彩虹行動里確認打開通海閥是在11點,然後腓特烈大帝號12點16第一個沉,興登堡號17點最後一個沉。

前後對比俾斯麥從打開通海閥到沉沒只用了19分鐘,明顯船隻已經大量進水。此時打不打開通海閥已經無關痛癢,無非就是加快沉船速度而已。

提爾皮茨號

“提爾皮茨”號由威廉海軍造船廠建造。1936年11月2日開始在威廉海軍造船廠的2號船台上鋪設龍骨正式開工建造,建造編號為S128。

“提爾皮茨”號於1939年4月1日下水,下水儀式同樣隆重非凡,元首希特勒及德國海軍總司令雷德爾元帥等大批高官參加,並且也效仿“俾斯麥”號,請來了提爾皮茨的女兒法勞·馮·哈塞爾女士參加下水典禮。

“提爾皮茨”號在舾裝期間,二戰爆發,威廉造船廠不斷被英機轟炸,使得“提爾皮茨”號的舾裝工作受到很大影響,使其服役期推遲了4個月,於1941年2月25日正式服役。1941年3月16日開始到波羅的海進行5個月的測試和訓練。

作戰經歷提爾比茲號戰列艦是納粹德國海軍的俾斯麥級戰列艦2號艦。提爾皮茨號以人稱“德國海軍之父”,德意志帝國海軍元帥阿爾弗雷德·馮·提爾皮茨(1849年-1930年)命名。開工日期:1936.10.30;下水日期:1939.4.1;服役日期:1941.2.25。俾斯麥號戰列艦沉沒時,“提爾比茲”號尚未完成訓練和調試工作。

1942年九月二十六日,在完成了全部訓練和調試後,“提爾比茲”號開始了服役後的第一次作戰任務——封鎖喀朗施塔得港。炮擊了其它一些港口。回港後,“提爾比茲”號加裝了大量的小口徑對空武器和兩座魚雷發射器。

1942年年初,“提爾比茲”號被調往挪威。希特勒對海軍司令雷德爾元帥說“如果每一艘德國軍艦不是在挪威沿海,那它一定是在錯誤的地方。”另一個原因是為了要切斷盟國支持蘇聯的“北方航線”。一月十六日,“提爾比茲”號駛入了位於挪威中部的特隆赫姆港。

1942年三月六日,“提爾比茲”號離開阿爾塔峽灣北上,開始截擊北方航線船隊的行動。

三月九日返航的“提爾比茲”號遭到了英軍航母艦載魚雷機攻擊,“提爾比茲”號躲過魚雷攻擊,兩架魚雷機被艦上火力擊落。

三月三十日夜至三月三十一日凌晨,英國皇家空軍轟炸機對“提爾比茲”號進行了第一次大規模轟炸,但是這次轟炸並沒有成功。四月二十七日和四月二十八日,英國皇家空軍轟炸機對錨泊在特隆赫姆的“提爾比茲”號戰列艦實施了大規模空襲,“提爾比茲”號被錨泊在狹窄的水道中,兩側有高聳的山峰掩護,加之布置得當的防空火力和及時釋放煙霧,當然還包括駐留挪威的德國戰鬥機部隊的聯合夾擊下,英國人無功而返。英國轟炸機還在峽灣中布下水雷,企圖封鎖“提爾比茲”號。

1942年六月二十七日,在史達林、羅斯福的一再要求下,英國組織了規模空前的PQ-17船隊頂著惡劣的天氣從冰島出航。該船隊共由三十四艘貨船組成,載貨量超過二十萬噸。英國人試圖在護送船隊的同時,引誘“提爾比茲”號出航,徹底消滅這個北方航線上的心腹之患。德國海軍發現了PQ-17,決定出動“提爾比茲”號。七月五日,包括“提爾比茲”號戰列艦的水面艦艇部隊從特隆赫姆出發,在獲得“提爾比茲”號出港的情報後,按照原計畫遠距離掩護的英國本土艦隊卻因為遭遇到大量流冰而難以及時趕到,已知情報顯示解救PQ-17無望的前提下,被迫下令船隊分散。然而,以“提爾比茲”號為核心的德國艦隊在希特勒的“力求大型軍艦不受損失”的精神指示下返航,失去了護航艦艇保護又被分散的PQ-17船隊遭到了德國潛艇和飛機的雙重獵殺,超過十三萬噸的物資葬身海底。

此後不久,為了躲避英國空軍的持續轟炸,以“提爾比茲”號轉移到阿爾塔峽灣駐泊,並在峽灣兩側的山谷中設定了大量高射炮和發煙裝置。為了消除北方航線上的心腹之患,英國人在飛機進行轟炸依然不能奏效的情況下,決定效法義大利海軍進行水下突襲。英國人開始投入大量精力研製代號為“X”的袖珍潛艇。

1943年九月六日“提爾比茲”號和“沙恩霍斯特”號前往斯匹爾根島摧毀盟軍設在該島的氣象站。

1943年九月拖拽著X艇的英國潛艇從斯卡帕灣起航,九月二十三日兩艘X艇接近了目標——“提爾比茲”號。在通過了鋪設在軍艦周圍的防魚雷網後,兩艘X艇先後在戰艦的下方放置了攜帶的爆破裝置,巨大的爆炸將“提爾比茲”號震離水面,“提爾比茲”號遭到了較嚴重的破壞,輪機艙和電機艙進水;光學部件大部分被震壞;B炮塔和D炮塔的轉動機構受損;全艦電器系統癱瘓。該艦在癱瘓了六個月才恢復了戰鬥力。

在獲知“提爾比茲”號修復後,英國海軍立刻制定了代號為“鎢”的作戰行動,力爭徹底消滅這艘北方航線上僅存的大型軍艦。1944年四月初,兩支航空母艦特混編隊從斯卡帕灣起航,四月三日,六艘航空母艦出動了總共四十一架攻擊機(不包括戰鬥機)前往攻擊“提爾比茲”號。“提爾比茲”號被命中大小共十五彈,上甲板炸開一個直徑近2米的破洞,還有一枚近失彈炸傷了右側螺鏇槳。“提爾比茲”號又受到重創。從1944年八月二十二日起到八月二十九日,英軍艦載機先後四次對“提爾比茲”號進行大規模空襲,沒有造成德艦多大的損害。

1944年九月十五日,英國皇家空軍重型轟炸機從蘇聯起飛,對“提爾比茲”號實施了代號為“掃雷器”的轟炸行動。使用了四千磅“地震彈”對“提爾比茲”號進行編隊轟炸。一枚炸彈命中了船頭對艦體造成了嚴重破壞,船頭被炸出一個14.6米×9.7米的大洞,強烈的震動和衝擊波使儀器設備和各種管線都遭到了破壞,軍艦失去了戰鬥力。不久“提爾比茲”號恢復自航能力,但僅可以用一軸航行,航速僅十節。1944年九月底,海軍司令部決定終止修復“提爾比茲”號而將其拖航到特羅姆塞港,作為特羅姆塞港林根峽灣內的浮動炮台以抵禦可能的攻擊行動。十月十八日,“提爾比茲”號在拖輪的牽引下駛入新錨地:特羅姆塞港林根峽灣。

1944年十月二十四日,英國再次動用皇家空軍轟炸機轟炸“提爾比茲”號。一發炸彈命中了艦尾,將“提爾比茲”號主機的變速齒輪艙徹底摧毀,使其完全失去了自航能力。

1944年十一月十二日,英國空軍出動轟炸機攜帶專門設計用來對付大型軍艦的5.5噸的“高腳櫃”超級炸彈。兩枚“高腳櫃”直接命中“提爾比茲”號的艦體,四枚近失彈在船體附近爆炸,左舷水下部分被一枚近失的“高腳櫃”撕開一個長度接近七十米的大口子,艦體持續傾斜,C炮塔的彈藥庫發生爆炸,九時五十分左右終於翻沉在林根峽灣哈依島南側海域裡,除去事後從船體內被營救出來水兵以外,一共有九百零二人死亡。至此,為了擊沉這艘納粹德國海軍的超級軍艦,英國人出動了超過六百架次的飛機以及袖珍潛艇。

戰後,一家從事廢鋼鐵貿易的公司,在向挪威政府支付了十二萬克郎後獲得了“提爾比茲”號殘骸的所有權。

軍事大觀

| 軍事是政治的延續。 |