發展沿革

歷史背景

凡爾賽條約歷史檔案

凡爾賽條約歷史檔案1934年,華盛頓海軍條約對日本等國來說已形同虛設。第一次世界大戰《凡爾賽條約》意味的20年和平,也終於要到期。在人類第一次世界性的經濟危機後,戰敗國捲土重來。當法西斯和帝國主義興起的時候,英國在、美國等都在為了自己的利益博弈。所以,德國的復興,日本的崛起,愈加明顯。

自20世紀30年代初葉起,已經躋身世界海軍強國之列的日本開始在太平洋地區向美、英挑戰。1934年1月,日本修改帝國國防方針時,正式把美國列為假想敵 。1935年,倫敦海軍會議召開,日本極力爭取擴大自己的海軍力量,但遭到其他國家的反對。1936年,日本拒絕在《倫敦海軍條約》上籤字,並退出裁軍會議 。1936年6月日本再一次修改國防方針時,明確提出對美截擊戰略。日本海軍的判斷是:美國海軍依然堅持大艦巨炮主義,要奪取對美作戰的勝利,仍須靠戰列艦。為確保在太平洋地區對美作戰的勝算,開戰初期即須消滅美遠東海上主力,摧毀或者奪取美海軍賴以活動的基地,進而殲滅由美本土前來增援的艦隊。為此,日海軍選擇小笠原群島以西海域作為預定海上決戰戰場,並組建以巨型戰列艦為核心的海上打擊力量,在海上截擊美國艦艇編隊,確保小笠原群島一線成為不可逾越的海上屏障,在此作戰指導思想下,日海軍趁1936年開始的無軍備限制的時期,投入海軍軍備競賽。日海軍認為,在戰鬥艦艇的數量方面,找不到同美海軍抗衡的手段,因而決心集中力量建造巨型戰列艦,以單艘戰列艦的威力優勢來抵消美海軍在數量上的優越地位。於是在1937年制定第3次造艦補充計畫時,確定首先建造2艘“大和”型戰列艦,這就是“大和”號和“武藏”號 。

研製歷程

大和級戰列艦首艦大和號海試

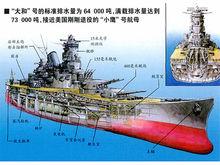

大和級戰列艦首艦大和號海試大和號戰列艦(日文:やまと,英文:Yamato),是第二次世界大戰中的日本帝國海軍建造的大和級戰列艦的一號艦,是人類歷史上最大的戰列艦。1934年10月,日本開始了這項驚人的設計,就像日本賦予它民族之名一樣,日本竭盡全力將日本最好的技術套用在大和。無論是海軍史還是船舶史,大和都擁有一席之地。大和艦建造過程中的計畫的標準排水量為64000噸,實際建成是的排水量是65000噸,滿載排水量72808噸 。其中船殼20,212噸,裝甲21,266噸,防禦板1,629噸,武器系統11,611噸,主機設備5,300噸,舾裝1,756噸,固定設備417噸,非固定設備641噸,魚雷75噸(據認為大和攜帶6-10條610毫米直徑魚雷,但軍艦沒有魚雷發射管,6-10條魚雷也沒有75噸重),導航,光學設備95噸,電力設備1108噸,飛機111噸,鍋爐水297噸,預備食用水212噸,重油4210噸,潤滑油61噸,輕質油48噸,合計重量69100噸(正常排水量)1937年11月,在侵華戰爭爆發的四個月後,日本開始了大和的建造,鋪設了第一根龍骨 。

大和號(やまと)以古國名,即日本畿內五國的大和國命名,並且有象徵“日本民族”的意義。大和號是大和級戰列艦的一號艦。"大和(計畫名A140F6)"在1937年11月4日,於廣島縣吳市的吳海軍工廠開工。為建造大和擴建了乾船塢。而吳市海軍造船廠附近更是防守嚴密,所有能夠俯視船塢的地方都建起圍牆,附近的山頭則由憲兵把守。船塢的上方有一半蓋起了頂棚,周邊用乾棕櫚的樹葉掩蓋 。造船廠本身也執行嚴謹的機密管制。1940年8月8日大和號下水,僅是在大和所在的船塢注水而已。由於保持機密,下水典禮並沒有向外公布。1941年10月,大和號開始試航,到了12月7日,就是珍珠港事件爆發的那一天,大和試航結束。同年12月16日服役。大和號的建造,日本煞費苦心,歷時4年完成。大和號身上的每一處都濃縮著日本30年來對海軍艦艇製造的研究 。

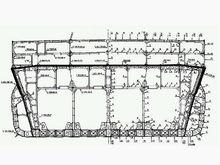

大和級戰列艦布置示意圖

大和級戰列艦布置示意圖1937年日本海軍制定了"03艦艇補充計畫",確定建造4艘大和級戰列艦。一號艦“大和”號(Yamato),1937年11月4日在吳海軍工廠開工 。二號艦“武藏”號(Musashi)1938年3月29日在三菱重工長崎造船廠開工 。在建造過程中日本採取了極為嚴格的保密措施,使得各國海軍很長時間裡不能掌握到大和級戰列艦的準確情報(美國1938年就稍微知道了日本新建戰列艦的企圖,但到1942年才第一次拍攝到大和艦的照片。據當時測算,大和艦排水量約6萬噸,超過以前估計)。當時一般日本國民幾乎不知道日本建造了如此強大的戰艦。另外,根據"04艦艇補充計畫"開工的大和級戰列艦三號艦(110號艦)“信濃”號由橫須賀海軍船廠建造,1940年5月4日開工,1941年12月暫停,1942年在建造中建成一半時改建為信濃號航空母艦(當時世界上最大、最厚裝甲的航空母艦)。四號艦(111號艦)在1940年11月動工,1942年3月停工。大和級戰艦的命名有一種說法,以日本首都所在地的古國名命名,日本舊時首都為奈良,屬於大和國;當時首都為東京,屬於武藏國,預備首都松代,屬於信濃國 。

技術特點

總體設計

艦型結構

大和級戰列艦3D模擬圖

大和級戰列艦3D模擬圖大和級戰列艦開創性的採用了球鼻艏,且在球鼻艏里加裝上了聽音器;大和級使用了艦首半圓形前斜,這是以往軍艦上未出現過的,很多在英美還處於試驗階段,足可看出日本在造船領域的先進。在設計上,日本經過大量試驗和測試數據,採用了技術成熟的蒸汽輪機,使龐大的大和級戰列艦可以達到27節的航速,日本一改自己以往的戰列艦橋建築的異常高大複雜,容易被識別發現的特點,從實際出發最佳化了艦橋採用了二重筒狀結構,減少對外開口使整個艦橋指揮部的結構更加緊密,減少了火炮衝擊波的影響,並且依照戰列艦的煙囪薄弱的特點,採用了單煙囪及加大煙囪傾斜角度,並且加固了煙囪前裝甲,既提高了煙囪的防護能力,又使煙囪不阻擋觀測視野;為了提高大和級戰列艦的機動能力,大和級戰列艦採取了先進的轉向舵,分為主舵和副舵,距離15米,大大提高了大和級戰列艦的轉向能力;大和的前甲板與眾不同,其內側的細腰部位呈曲線狀,船身較寬,在波濤洶湧的海上,戰列艦艦體的穩定性實際對主炮射擊精度影響非常大,而艦體粗短的“大和”級戰列艦無疑擁有著更好的縱向穩定性。大和級戰列艦上的改進,很多都被大型軍艦、航母沿用 。

大和級戰列艦艦體結構剖面圖

大和級戰列艦艦體結構剖面圖該級艦排水量近73,000噸的大和艦艦體長寬比設計成6.76:1,為主炮射擊提供了穩定的平台並儘可能縮短了重裝甲覆蓋的面積; 由於主機功率並不高,所以日本專家當年為了提高動力的利用效率,設計了40種船模進行論證,最終確定的是球鼻型船艏。大和級戰列艦艦艏水線以上部分明顯向外前傾,艦艏前端成半圓形,其兩舷大幅度外張,藉以減少艦艏上浪。艦艏水線以下部分採用球鼻艏,其位置在水線下約3米處,和尖削型艦艏相比,這種新構型可以減少8%的興波阻力,同時還減少了約3米的水線,從而節省了30噸左右的排水量。在球鼻艏內裝有零式水下聽音器,可以探測敵方潛艇的活動。這種艦艏和美國“依阿華”級戰列艦艦艏很相似,但大和的球鼻艏向前突出成一個球形,而“依阿華”級戰列艦的則與水線以下艦艏保持平齊,兩相比較之下,大和艦的球鼻艏外觀更接近於現代,效能更明顯。大和級戰列艦艦艏內側的細腰部卻呈內凹的弧形,其減阻性能更為優良。

大和級戰列艦艉水線以上高6.4米,與高達8.6米的舯部舷牆相比(水線以上),其艦艉低陷下去一塊。由此可以通往大和艦的艦載機機庫,艦載機在吊裝之前就暫時停放在這裡。另外在艦艉兩舷側還有安放艦載小艇的隧道狀艇庫。

在大和級戰列艦的艦艉處安裝有前後配置的半平衡舵,其主舵面積為46平方米,副舵面積為16.5平方米,兩舵之間距離15米,副舵對主舵起輔助作用。一般來說,兩舵並列的平衡舵,被魚雷命中,容易同時損壞。大和艦的舵效非常明顯,戰術迴旋直徑僅為640米(航速26節狀態),而這種優勢對在戰列艦炮戰中占領有利陣位有著很大的作用 。

裝甲防護

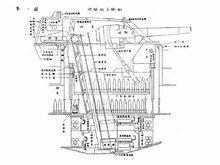

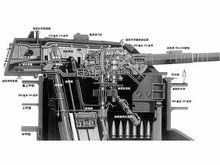

大和級戰列艦94式460毫米主炮結構剖視圖

大和級戰列艦94式460毫米主炮結構剖視圖大和級戰列艦作為戰列艦中的老大,不僅僅擁有出色的攻擊力,還裝備著最厚的裝甲帶,作為一艘標準的戰列艦,其防護性能堪比教科書,按照設計要求,即該艦的裝甲可以承受該艦自己的攻擊,應能夠承受自身460毫米主炮在20000-30000米距離上的打擊,大和絕對符合這個要求。該艦是整個戰列艦史上最厚重的一艘。裝甲帶經過嚴格設計與處理,具有良好的防彈外形,其舷側410毫米裝甲呈20度傾角(向內側傾斜),舷側裝甲傾角是戰列艦中最大的,大和艦中甲板邊緣處的230毫米裝甲也帶有7度的傾角。大大提高了大和艦裝甲的抗彈性。大和防護系統並沒有明顯的特點,只是對指揮塔、炮塔及主機和彈藥庫的裝甲進行了進一步的加護;並且迫於航空力量的壓力和對遠程炮戰中極易出現的大角度落彈情況,大和號對幾乎所有的重要部分上甲板進行了較大加強。為了減輕重量,以保證炮塔的轉動速度,該艦副炮的防禦設計得較為薄弱,其炮塔裝甲為25毫米,僅能防禦彈片和近失彈殺傷。副炮的炮塔底座採用75毫米厚的合金銅裝甲來保護向彈藥庫的通道。2座被安裝在位於艦體中心線的防禦能力薄弱的副炮塔與主炮塔相鄰,彈藥庫距離過近,一旦中彈損害容易波及主炮彈藥庫,是個顯而易見的缺陷,為此後來還專門強化了防護措施,也只是加強了彈藥庫的防護。為了防水雷和魚雷攻擊,大和的艦底採用3層底。同時為了提高抗沉性,全艦被劃分出了1147個水密隔艙。大和號應對魚雷攻擊的能力相比其他戰列艦要強好多,但是大和號的船體防魚雷設計並不科學,這也是造成大和號沉沒的重大原因 。

動力系統

大和號戰列艦前主炮舾裝

大和號戰列艦前主炮舾裝大和級級戰列艦安裝4座蒸汽輪機,蒸汽壓力25千克/平方厘米,蒸汽溫度325度,最高輸出功率153,553軸馬力,最高速27.46節(試航狀態),最大續航力7,200海里/16節(最大重油裝載量6300噸)。大和艦還裝有8座發電機,總功率為4,800千瓦。大和級戰列艦動力系統的效率甚至都比不上日本翔鶴級航空母艦採用的主機。但是正如前所述,由於球鼻型艦首的緣故,該艦阻力小,因而達到了設計所要求的27節航速。

大和級戰列艦的艦橋高達45米(從龍骨處算起),宛如一座高塔,在其頂部裝有主炮觀測所(內置98式方位盤)和15米大型測距儀,向下依次為防空指揮所,晝戰艦橋,作戰室,艦長休息室,羅經艦橋(夜戰艦橋),第二海圖室,司令塔。在艦橋內部裝有直通式電梯。大和艦艦橋側面積310平方米,正面面積卻只有159平方米,僅相當於側面積的一半,其迎風阻力自然也就比較小。

“大和”級戰列艦採用單煙囪,各鍋爐的煙道均曲折向後,與煙囪的某一部分相接。煙囪也儘量向後傾斜,以避免排煙影響艦橋工作。為保證艦體煙囪開口部的安全,在開口部裝設一種蜂窩狀板,厚380毫米,上面有直徑180毫米的許多小孔。有孔面積是無孔面積的55%,另外在煙囪前面的傾斜部及側面裝有50毫米厚的防護甲板。這樣,煙囪的安全性大大提高。

“大和”級戰列艦煙囪之後是後艦橋,是預備戰鬥指揮所。火炮實施前後分火射擊時,起後指揮所的作用 。

武器系統

主炮

大和級戰列艦武藏號艦460毫米主炮炮塔剖視圖

大和級戰列艦武藏號艦460毫米主炮炮塔剖視圖大和級戰列艦以其裝備的9門460毫米口徑巨型主炮聞名,是當時口徑最大的戰列艦主炮。

1920年日本試製的480毫米艦炮便是由於強度不足而在試射時報廢,在高膛壓條件下,炮管很難支持,而460毫米艦炮在減裝藥的情況下勉強通過試射。為此,吳海軍工廠艦炮部採用了新的火炮自緊技術。通過內壓增強炮身的強度。用這樣的方法製造出來的炮身在試射中取得了成功,身管壽命達200-250發。日本經過多次模擬實驗與討論,根據設計要求採用了當時流行的三聯裝9門主炮方案,並且選用前二後一的布局,兩座三聯裝炮塔配置在前甲板,一座三聯裝炮塔配置在後甲板。

當時日海軍對主炮口徑保密,稱為九四式身長45倍口徑的400毫米炮,實際是94式45倍徑460毫米口徑艦炮,單座炮塔的旋迴部的重量總重為2,774噸(有些資料稱大和級戰列艦炮塔重2,510噸,系未計算彈藥時的重量),相當於日海軍秋月級驅逐艦的排水量。炮塔後部裝有93式15米基線測距儀(裝有電羅經,航行時可保持穩定),炮塔兩側前面及頂部前面均裝有潛望鏡式瞄準鏡。炮塔的俯仰角是+45度,-5度,裝彈機械化。火炮裝填炮彈時,固定在+3度,俯仰速度每秒8度,炮塔旋迴一周3分鐘。發射速為1.8發/每分;炮彈基數每門炮100發,每發炮彈重1460公斤,裝有330公斤高爆炸藥,發射後可在空中飛行90秒,最大射程42公里。在20到30千米距離上可以打穿任何一艘戰列艦的主裝甲帶。如此巨大的主炮,即便炮塔沉重,後坐力也相當驚人,9門主炮按一舷齊射,後坐力竟讓達到了8000噸。為了解決後坐力的問題,日本人想了各種辦法,開始在後主炮前邊的擋風板之後集中設定升降、通風口,這樣既可使後主炮前的甲板顯得光淨簡潔,又可利用通風筒來減少主炮衝擊波的影響。(後為了加強防空力量在每個炮塔上加設了2門三聯裝25mm防空機槍)。大和級艦炮的優異性還在射速上,這是改變了設計方式的結果,3聯裝主炮齊射後發射出去的炮彈在飛行中往往會互相干擾而影響射擊精度。以往解決這個問題的辦法便是讓中間那門火炮與邊上的2門交替發射,而大和艦在主炮上裝了一種火炮發射延遲裝置,使中間炮的發射時間比兩邊2門延遲3/1000秒~5/1000秒,從而保證3門主炮能夠同時射擊。

大和級戰列艦的460毫米火炮配有三種炮彈,分別為91式460毫米穿甲彈,三式對空彈和高爆彈,分別執行對同等戰列艦和大型艦船及航母、對空、對地和小型艦艇的攻擊。對空炮彈即三式對空彈,大和級的主炮的仰角射界可以達到45度。日本強加給大和主炮的對空能力和一系列對防空的加強,是因為日本已經認識到到了航空母艦的威力和海軍航空兵的作用,所以大和級戰列艦的460主炮,也裝備著罕見的對空炮彈,不過技術上的硬傷顯而易見。,大和級的主炮對空時使用的三式對空炮彈需要再發射前調節延遲引信來控制炮彈在空中的爆炸時間,從而取得打擊敵方飛機的效果。而且在大和號沉沒的沖繩島戰役當中,這種主炮確確實實套用了 !但三式防空彈並不是破片式戰鬥部,爆炸後主要的功能只是燃燒。日本人居然在炮彈內部添加了硫酸鋇、硝酸銅等各種發色劑!這樣,三式燒霰彈徹底變成了經常在美攻擊機群中綻放的大禮花彈。而且,三式燒霰彈沒有先進的近炸引信,僅能依靠難以掌握的定時引信控制起爆時間。據美軍艦載機飛行員回憶,武藏號發射的所有三式彈都在機群後方相當遠的距離爆炸,而且,爆炸效果絢麗無比,五光十色,非常壯觀。大和號沉沒以前,發射了27發三式燒霰彈,沒有一架美軍飛機被擊落 。

副炮

大和級戰列艦155毫米副炮3D模擬圖

大和級戰列艦155毫米副炮3D模擬圖大和級戰列艦的副炮,採用從最上級巡洋艦改裝時拆下來的60倍徑155毫米口徑艦炮12門(四聯裝3門)。副炮的配置頗有特色,4座炮塔分別設在上層結構的前後及艦上層建築的兩舷。(這兩座後來被拆除,以騰出空間來安裝高射炮)。這種配置可保證大和艦的全部4座副炮炮塔中的3座可以同時指向一舷,而大多數戰列艦隻能保證一半副炮同時指向一舷。

高炮

這級艦還裝備25mm高炮156門(3聯裝45座、單裝21座),13.2mm機槍4挺(雙聯裝2座)。大和級的艦橋旁邊圍滿了密密麻麻的各型艦炮,遠遠望去像只發怒的刺蝟。此外,大和級戰列艦還配有3種魚雷,艦載機零式雙座水上觀測機和零式三座水上偵察機共七架 。

大和級戰列艦裝備的次一口徑的防空火炮是127毫米口徑的“八九式四十倍徑五英寸炮”。127毫米炮裝的同樣是四式燒霰彈,和三式相比不過是口徑小了些。每發射炮彈之前,炮手都要目視飛機的大致距離,根據炮彈的飛行速度估算引信的起爆時間,調節引信然後發射炮彈——這在瞬息萬變的戰場上的實戰效果可想而知。相比之下,美國戰列艦裝備的127毫米高炮裝備了最新型的VT無線電近炸引信,炮彈內部裝有非常簡易的無線電收發器,當感受到彈頭附近反射信號開始減弱時即開始工作,瞬間起爆。這樣,無需繁雜的計算步驟,直接將炮彈瞄準日機開火即可,破片戰鬥部的殺傷力也非常驚人。在馬里亞納海戰中,僅一艘美軍戰列艦就擊落了9架日機。

大和級戰列艦上裝備的96式25毫米高射炮

大和級戰列艦上裝備的96式25毫米高射炮大和級艦上的96式25毫米高射炮,是日本在1935年仿製法國的設計並加以改進研製的一種小口徑高射炮。炮使用15發彈匣供彈,三聯裝時的最高射速能夠達到每分鐘220發。和日本海軍的大口徑禮花彈相比,25毫米炮轉動慣量小,射速快,炮彈殺傷採用直接碰撞方式,比不成器的禮花有效的多。事實也證明,大多數帶傷的、折損的美軍飛機都是這種武器下的黑手。該炮雖然能夠打到美機,但是25毫米炮彈的殺傷力和侵徹力明顯不夠,大多數時候美機“傷而不死”。這也是造成大和號的最後戰果“大量美機被擊傷”的原因之一了。另外一個值得說道的地方是,這種機炮居然使用15發彈匣供彈,每打出15發,就要停止射擊,取下彈匣,換上新的彈匣,而延誤戰機!

大和號戰列艦

大和號戰列艦與美國先進戰列艦相比,武器本身的差距是一方面,武器系統的差距更是巨大的。在1944-1945年,美國戰列艦已經普遍裝備了依靠雷達導引的自動射擊系統,雷達在顯示屏上標定出敵機射擊諸元,每門高射炮都裝備了能夠統一轉動的電動機構,指揮人員可以在艦橋內根據雷達信息控制所有的高炮向同一方向射擊。相比之下,大和級的“13型對空電探(雷達)”僅能使操作者根據示波器的尖波揣測來襲敵機的方位和大致數量。火炮本身大部為人力手搖驅動,靠在上層建築設立大量的目視觀測所來觀察敵機的方位,通信採用口頭相傳的形式。在實戰中一片炮聲的情況下,觀察員叫破了喉嚨也不大可能讓炮手聽見自己的指令。因此,裝備152門25毫米機炮、24門127毫米高炮的大和號戰列艦與美機鏖戰2小時,未能擊落一架,足見其作戰效能的低下 。

戰後的評價認為只有大和級戰列艦上的96式高炮射速和精度尚可,但是單發威力和火力密度欠佳。在大和戰沉時,共有57架美機被擊中,其中大部分是96式的戰果,但是其中只有10架被擊落 。

艦電系統

大和級2號艦武藏號艦島

大和級2號艦武藏號艦島大和級主炮的火控系統包括93式15米基線倒分像立體測距儀、98式射擊儀、98式方位瞄準儀和機械式彈道解算機等。其中93式15米基線倒分像立體測距儀是世界上最大的戰列艦炮光學測距儀,由日本光學會社(也就是尼康公司)1935年開發。大和艦一共配備了4台這樣的測距儀,艦橋最頂端的射擊指揮所和主炮觀察所里有一台,三個主炮塔上各有一台,都有防護鋼板保護。93式測距儀的外筒外徑600mm,防熱、耐爆風,內有三組測距裝置,基線長15720mm,測距範圍5000~5萬米,配有3名測距手和迴旋操作員、俯仰操作員。

九八式方位盤安裝於射擊指揮所內,為高約2.4米、直徑為0.6米的圓筒形光學設備,工作原理類似潛望鏡,但結構複雜的多。

大和級的副炮配備有8米基線測距儀等光學瞄準設備,89式127毫米和96式25毫米高炮則有4.5米測距儀、2.5米測距儀和94式高射指揮儀等火控設備 。

大和級戰列艦在建成時沒有裝備雷達,後來先後裝備了3種雷達。

21號對空雷達,1943年9月被安裝在大和艦艦橋頂端的15米主炮測距上,其雷達波長1.5米,功率25-30千瓦,可探測120公里處的機群,70公里處的的單機。角度誤差大。

22號對海雷達,雷達長10厘米,屬超短波對海雷達,磁控電子管,功率2千瓦,探測戰列艦35公里(距離誤差±700米),對巡洋艦20公里,對驅逐艦17公里,角度誤差±5度。該雷達於1944年1-4月安裝於大和艦的艦橋兩側。

13號對空雷達,1944年1-4月安裝於大和艦的後桅,功率10千瓦,可在100公里發現機群,50公里發現單機,距離誤差±2-3公里,角度誤差±10度。這型雷達比22號在性能上有了一定的提高,同時尺寸也要的小的多。

除了上述3款雷達以外,大和艦還裝備有一種雷達波接收器,可接受300公里以外目標發出的雷達波。

整體來說,日本海軍的雷達在性能上要比美國的同類產品落後,而且日本艦艇也沒有火控雷達,因而使大和艦的夜戰能力低於美國戰列艦。

大和艦一共搭載有零式雙座水上觀測機和零式三座水上偵察機總計7架,前者最大速度370公里/小時,最大航程740公里,裝有3挺7.7毫米機槍。後者最大速度375公里,最大航程2080公里,裝有1挺7.7毫米機槍。這兩種飛機的主要任務是為戰列艦提供偵察,以及在炮戰中觀察炮彈的落點 。

性能數據

| 艦體參數 | ||

| 排水量 | 標準排水量 | 64000噸 |

| 試航排水量 | 69100噸 | |

| 滿載排水量 | 72808噸 | |

| 艦體尺寸 | 艦長 | 263米 |

| 水線長 | 256米 | |

| 垂線長 | 244米 | |

| 水線寬 | 36.9米 | |

| 艦寬 | 38.9米 | |

| 型深 | 18.915米 | |

| 平均吃水(滿載) | 10.86米 | |

| 平均吃水(試航) | 10.4米 | |

| 動力系統 | ||

| 動力裝置 | 動力 | 12台重油專燒鍋爐,4台蒸汽輪機 |

| 傳動 | 4軸 | |

| 功率 | 主機輸出功率153000馬力(倒車45000馬力) | |

| 航速 | 27節 | |

| 推重比 | 2.1馬力/噸 | |

| 續航 | 7200海里/16節 | |

| 儲油量 | 儲油量6400噸 | |

| 裝甲防護 | ||

| 裝甲 | 總重22895噸 | |

| 主裝甲帶 | 中甲板以下 | 410mm(硬化層135mm) |

| 外傾角 | 20° | |

| 甲板 | 上甲板 | 35~55mm |

| 中甲板 | 200mm | |

| 炮塔 | 前 | 650mm |

| 側面 | 250mm | |

| 頂 | 270mm | |

| 炮座 | 560mm | |

| 底 | 250mm | |

| 彈藥艙壁 | 頂 | 270mm |

| 底 | 50~80mm | |

| 傾角 | 25° | |

| 機艙、鍋爐艙 | 頂 | 200mm |

| 到艦底 | 75~90mm | |

| 傾角 | 14° | |

| 武器系統 | ||

| 裝備 | 數量 | 配置 |

| 460mm主炮 | 9門/45倍口徑 | 三座三聯裝 |

| 155mm炮 | 6門 | 兩座三聯裝(改裝中拆除了兩座) |

| 127mm炮 | 24門 | 十二座雙聯裝(改裝中增加了6座) |

| 25mm炮 | 156門 | 45座三聯裝、21座單裝 |

| 13.2mm機槍 | 4挺 | 兩座雙聯裝 |

| 輔助系統 | ||

| 彈射器 | 兩座一式二號11型彈射器 | |

| 艦載機 | 7架(用於偵察、校射與聯絡) | |

| 艦員 | 2415人 (1945年為2767人 ) | |

該級各艦

大和級戰列艦計畫建造4艘,實際建成2艘,各艦概況如下:

| 艦名 | 開工日期 | 下水日期 | 服役日期 | 備註 |

| 大和號 Yamato | 1937年11月4日 | 1940年8月8日 | 1941年12月16日 | 1945年4月7日戰沉 |

| 武藏號 Musashi | 1938年3月29日 | 1940年11月1日 | 1942年8月5日 | 1944年10月24日戰沉 |

| 信濃號 | 1940年5月4日 | 改建為信濃號航空母艦 | ||

| 111 號 | 1940年11月 | 1942年3月停工 |

服役動態

大和級戰列艦首艦大和號被美軍機炸沉油畫

大和級戰列艦首艦大和號被美軍機炸沉油畫1941年12月16日大和號戰列艦竣工並被編入日本海軍聯合艦隊。1942年2月接替長門號戰列艦作為日本聯合艦隊的旗艦,1942年6月參加了中途島海戰。1942年8月5日武藏號戰列艦編入日本海軍聯合艦隊。大和級戰列艦雖然威力巨大但生不逢時,恰逢戰列艦的主力艦地位開始被航空母艦所取代的時代,並且日本海軍將其當作最後決戰的王牌未經許可聯合艦隊不得輕易動用而很少出戰。1944年6月馬里亞納海戰中,“大和”與“武藏”編入機動部隊掩護航空母艦,但是面對美國海空軍的優勢無所作為。1944年10月雷伊泰灣海戰中,武藏號在菲律賓錫布延海域遭到美軍飛機攻擊,被19枚魚雷和17枚炸彈擊中後沉沒,“大和”號被多枚炸彈擊中受傷。

海試中的大和號戰列艦

海試中的大和號戰列艦1945年,太平洋戰爭已經接近尾聲,美國海軍憑藉著強大的空中優勢使大和號這艘海上龐然大物失去了用武之地。3月,美軍開始實施沖繩登入戰,日本的南大門面臨失守的危險。為了作垂死掙扎,日本軍部制定了喪心病狂的特攻作戰計畫,命令大量飛行員向美軍發起自殺式攻擊,企圖以此挽回敗局。4月5日,日本軍部向大和號下達了“天一號作戰”命令,4月6日,以“大和”號為旗艦的第2艦隊的10艘軍艦從瀨戶內海西部的德山灣起航。

所謂的“天一號作戰”命令就是要求大和號主動吸引美軍戰機前來攻擊以掩護日軍戰鬥機向美國軍艦發起自殺式襲擊。儘管沒有飛機的護航,日本軍部還是期望大和號能夠突破美軍的防線抵達沖繩島,然後主動擱淺成為一座巨型的炮台,同時艦上的水兵上岸作戰,配合駐守沖繩的日軍擊退美軍的登入。對於這樣一個白白送死的作戰計畫,海軍艦隊的指揮官曾竭力反對,但日本軍部明確表示此戰的目的就是要讓大和號成為一億日本國民總特攻的先驅。

1945年4月7日凌晨,美軍在九州西南的東海海域發現以大和號為首的日軍第二艦隊 ,企圖對登入盟軍進行自殺性特攻。當天中午,美國海軍航空母艦艦載機部隊向大和號發起了輪番攻擊。沒有戰鬥機護航的大和號成為美軍飛機的活靶子,在艦載機群集中攻擊下,被10枚魚雷以及24枚炸彈命中,傾覆過程中發生殉爆沉沒,還來不及逃生的日本水兵一瞬間全部沉入大海以後,大和號再次發生爆炸,全艦斷為二截,激起了數百米高的水柱和上千米高的煙霧。大和號沉沒的地點是在日本九州坊之岬以南僅90海里 。

大和號

1942年2月12日大和成為聯合艦隊旗艦。一部分的航空母艦戰隊官佐在開戰後5個月因大和仍然沒有出擊而說「不是聯合艦隊,是大和旅館」。6月中途島海戰,大和在遠離航空母艦部隊的後方跟進,而沒有直接參與海戰。

大和號戰列艦在海戰中

大和號戰列艦在海戰中1942年8月17日大和出航特魯克島支援索羅門群島方面的戰事。1943年2月11日旗艦的任務被改良了司令部設施的大和級二號艦"武藏"取代。1943年5月8日返回日本本土,在吳增強了防空火力後,8月16日返回特魯克島。雖然索羅門群島的戰事不利,但是武藏、大和依然沒有直接參與戰事,只是不斷往返日本與特魯克,批評“大和旅館”的聲音不斷加強。

1943年12月25日大和在特魯克島以西180海里被美軍潛艇魟魚號發射的魚雷擊中3號炮塔下的右舷。儘管只是令艦身小部分受損,但由於爆炸的衝擊將船舷下端部分鋼板推入艦體內,而支持裝甲板的支撐構造則插穿防禦彈片的水密艙縱向隔牆,機械室及火藥庫進水。如此只是敵彈命中的衝擊就能令艦體水密艙進水是危險且致命的缺陷,大和在修理時進行修補,增設了一層呈45度傾角的縱壁。大和在修理時拆除兩舷的副炮炮塔,強化了對空火力。

錫布延海海戰 大和號第一炮塔中彈

錫布延海海戰 大和號第一炮塔中彈1944年6月15日,大和參與菲律賓海海戰(馬里亞納海戰),日本海軍首次將戰列艦編入機動部隊掩護航空母艦作戰,但在整個戰役過程中並沒有特別活躍的表現。

1944年10月22日,大和編入第二艦隊參加雷伊泰灣海戰。25日薩馬島海戰中使用主炮共發射了104發炮彈。在回程前前甲板共被美軍轟炸機命中了4顆炸彈,但對後續的戰鬥沒有特別影響。直接擊中炮塔的炸彈,只令炮塔上的塗漆剝落(根據第二炮塔長奧田特務少佐的手記中記述,炸彈命中後的衝擊令第二炮塔的人員大半因腦震盪而倒下)。入塢修理損傷時再次強化了防空火力。

戰沉傾覆

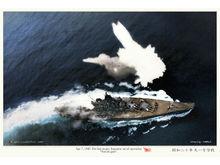

大和號戰列艦在“天一作戰”中被美軍機轟炸

大和號戰列艦在“天一作戰”中被美軍機轟炸1945年4月6日,大和作為第二艦隊旗艦,從山口縣德山灣海向沖繩方向出擊。執行自殺式特攻的命令。12時30分在鹿兒島縣坊之岬海90海里遭到美軍艦載機轟炸,到14時17分,共受到美軍386架飛機多波次的攻擊。主要的損害情況如下:

12時31分,美國海軍發出的第一個攻擊波,美國飛機擊中攻擊大和號左舷,有4枚炸彈落到了大和號第3號主炮附近,其中2枚225公斤炸彈穿透後部主甲板爆炸,將戰艦後部155毫米副炮和預備射擊指揮所炸毀 。

12時38分又被2枚中型炸彈擊中,後部射擊指揮所、2號副炮、對空雷達損壞。

12時40分,美機第一顆炸彈墜落到“大和”甲板上,12時50分左右,巨艦第一次被魚雷擊中。在以後的短暫時間裡,10餘枚炸彈以及15枚魚雷直接命中“大和”。巨艦挨打暫且另當別論,單就能夠經受如此沉重的打擊而言,足以證明“大和”不愧為堅韌無比的戰艦。然而,再堅固的戰艦也經受不住連續數小時的狂轟濫炸。美機的轟炸持續不斷地進行了3小時之久,“大和”終於陷入搖搖欲墜的境地。 情形萬分危急,可是參謀們堅持待在艦橋,決心與艦共存亡 。

大和號發生殉爆產生的蘑菇雲達數百米高

大和號發生殉爆產生的蘑菇雲達數百米高12時45分左舷前部被1枚魚雷命中。13時37分左舷中央部被3枚魚雷命中。13時44分左舷中部被2枚魚雷命中。14時被3枚中型炸彈命中。14時07分右舷中央部被1枚魚雷命中。14時12分左舷中部、後部各命中1枚魚雷。右舷主機只能提供12節的速度。這時左舷傾斜6度。14時17分左舷中部被魚雷1命中。14時20分,左舷傾斜已增至20度,復原傾斜已經不可能。全員上甲板命令發出。美軍採用摧毀一側舷的對空裝備後,再使用魚雷集中攻擊該舷的方法,射向大和的魚雷除一枚外,全都集合左舷,軍艦喪失復原性及操控性。後部注排水控制室被破壞,令注排水十分困難。由於艦隻已不能操控,美軍的魚雷更容易擊中大和。艦長被迫下達“全員上甲板”棄艦命令。下達3分鐘後艦身已大傾斜且露出紅色的艦腹。

14時23分,大和艦第3主炮塔彈藥庫發生大爆炸,戰艦頃刻葬身海底,全艦2498名官兵(連同司令部人員共有2767人)中僅有276人獲救,其餘全部陣亡。其沉沒地點在日本九州島南西50海里,德之島西北200海里,東經128度04分,北緯30度43分 。即長崎縣男女群島女島南方176公里,水深345米的地方。當時爆炸引起的火柱及蘑菇雲,遠至鹿兒島也能看到。

歷任艦長

日本大和號戰列艦兩視線圖

日本大和號戰列艦兩視線圖宮裡秀德(大佐):1941年9月5日~(艤裝委員長)

高柳儀八(大佐):1941年11月1日~

松田千秋(大佐):1942年12月17日~

大野竹二(大佐):1943年9月7日~

森下信衛(大佐):1944年1月25日~

有賀幸作(大佐):1944年11月25日~1945年4月7日

武藏號

從汶萊出航時的武藏號

從汶萊出航時的武藏號“武藏(Musashi)”號戰列艦是日本帝國海軍第二次世界大戰中建成的大和級戰列艦的二號艦 。武藏號(むさし)以日本古國名,即日本東海道的武藏國命名。武藏號是大和級戰列艦的二號艦。武藏號1938年3月29日開工,建造地在三菱長崎船廠,1940年11月1日下水,武藏建造過程中對司令部、艦橋設施實施了改進,1942年8月5日竣工。性能數據與“大和”號相同。

1943年2月11日,武藏曾一度接替入塢修理的姊妹艦大和成為日本海軍聯合艦隊的旗艦。

1943年5月17日,運載日本聯合艦隊司令山本五十六的遺體返回日本。

1944年3月29日,武藏由帛琉出港時遭到美國潛艇的伏擊,一枚魚雷擊中水線以下艦艏,造成大量進水(3000噸)。4月3日返回吳港修復損傷。在修理時拆除兩舷的副炮炮塔,強化了對空火力。1944年6月,大和、武藏所在的第2艦隊編入第1機動艦隊,為航空母艦提供掩護,參加馬里亞納海戰。

1944年8月,豬口敏平成為了“武藏”號艦長,由於他對戰列艦炮術的精通在日本海軍內部被譽為“炮術之神”。

戰沉傾覆

錫布延海海戰 武藏號遭到美軍飛機攻擊

錫布延海海戰 武藏號遭到美軍飛機攻擊1944年10月,由栗田健男海軍中將率領包括大和、武藏在內的第2艦隊從婆羅洲北部的斯里巴加灣出發,企圖攻擊在雷伊泰灣的盟軍登入艦隊。1944年10月24日進入菲律賓錫布延海,10時30分遭到美軍航空母艦飛機攻擊。武藏成為美軍飛機主要攻擊目標之一。武藏被第一枚魚雷命中時,相當於400公斤TNT的爆炸雖然對可承受500公斤TNT打擊的艦體所造成的損害微不足道,但爆炸產生的震動卻造成主炮方位盤出現故障(瞄準裝置的失靈使武藏主炮無法齊射,艦長豬口敏平與艦同沉前留下遺書中都不忘要求改進主炮方位盤)。第二輪空襲時武藏的炮術長請求艦長豬口敏平允許主炮發射對空的三式彈,但是艦長因擔心三式彈對炮膛磨損大予以拒絕,一旦使用後續作戰時很難保證射擊精度。12時左右第二輪空襲中武藏被3枚魚雷命中左舷,造成艦體左傾,艦首下沉,為保持艦體平衡向另側舷部分艙室注水,2枚炸彈命中左舷,大火蔓延機艙受損只能以三軸推進,航速尚能保持22節,由於艦體破損增大了阻力,武藏還是漸漸脫離了編隊。13時19分,第三輪空襲中,武藏左、右舷分別被2枚、3枚魚雷擊中,造成防禦隔壁破壞,大量進水。另有4枚炸彈命中。三輪空襲之後,武藏向左傾斜10度,脫離編隊落後了很遠。15時孤立的武藏成為空襲的重點,接二連三地被11枚魚雷、10顆炸彈命中。15時30分武藏已經喪失了機動能力。武藏總共被19條魚雷和17顆航空炸彈擊中。19時15分,由於傾斜增大且無法控制,下達棄艦的命令。武藏號19時35分傾覆沉沒。1021名艦員喪生,1376名艦員生還。1945年8月31日除籍。

日本武藏號戰列艦兩視線圖

日本武藏號戰列艦兩視線圖武藏沉沒水域在北緯13度7分,東經122度32分。

歷任艦長

有馬馨(大佐):1942年8月5日~

古村啟藏(大佐):1943年6月21日~

朝倉豐次(大佐):1943年11月6日~

豬口敏平(少將):1944年8月15日~1944年10月24日

總體評價

大和級首艦大和號戰列艦海底殘骸3D模擬圖

大和級首艦大和號戰列艦海底殘骸3D模擬圖大和級戰列艦的對空強化武備改裝是在1945年才完成的,而在改裝前,除去其155毫米副炮,全艦的防空能力僅僅依靠6座雙聯127毫米高射炮和8座25毫米高射炮。由於日本自身高炮設計與生產的落後,這種設計遠近程火力無法配合、也沒有雷達引導的防空火力網,根本無法與美軍戰列艦標配版的127毫米高平兩用炮和大批博福斯高射炮媲美。在中途島戰役之後,日本第一型專用防空艦乙驅“秋月”級才投入使用,而在美國同等用處的“亞特蘭大”級輕巡早已成為航母保護神,並參加了幾乎整場太平洋海戰。從艦船設計與建造這一點來說,被落後戰略思想束縛的日本帝國海軍,早已為自己的失敗埋下伏筆 。

大和級艦位居二戰戰列艦性能王座之上,擁有最強的火炮,最強的炮塔、炮座、指揮塔裝甲防護,最強的艦體水平防護,最厚的舷側裝甲,最厚的彈藥庫艦底裝甲,雙層防雷過濾艙,比俾斯麥級戰列艦還多的水密隔艙,這一切都來源於它高達6.4萬噸的標準排水量和日本設計師的不懈努力。但是,大和級戰列艦誕生在一個二流的工業國家——日本,工業基礎上的劣勢消耗了大和級很多排水量。沉重的460毫米主炮系統,西方列強國家可以用口徑更小重量更輕的火炮達到相近的性能;日本的裝甲性能也與美英等國有很大差距。而缺乏尾部主水平裝甲和首尾水線裝甲帶等設計缺陷,歸根結底也是由於工業基礎的劣勢造成的,種種缺憾讓它的性能降低到西方列強國家5萬噸級戰列艦的水平 。

大和號戰列艦擁有460毫米的主炮,70000噸的排水量,30節的航速,近乎恐怖的裝甲,但卻在美國艦載機的強大攻勢下,永沉海底 。這證明了現代海戰中,沒有艦載機的制空優勢和強大的防空系統,單純的大艦巨炮是不堪一擊的。武藏號在美軍機轟炸下抵抗了9個多小時才沉沒,而一年後大和號在不到2個小時內即被美軍機擊沉。雖然戰場情況不盡相同,但至少說明美國海軍開始漸漸悟出立體海戰的真諦。“大和”和“武藏”以大炮巨艦對抗現代立體海戰的興起,是逆勢而動。在軍事作戰領域,觀念的落後所招致的失敗最為羞愧和慘痛 。

大和級戰列艦建造所需的大規模工業資源不僅超出了日本當時的經濟實力,而且限制了能夠建造的戰艦數量。而日本海軍對該級艦排水量的刻意追求已經達到了使設計人員深受束縛的程度。這種吃水深度極大的巨型戰列艦需要提供深水錨地以及特殊碼頭,削弱了其部署的靈活性,而這種能力實際上是戰艦的最主要優勢之一 。( 三海一核科普網、兵器知識、現代艦船)