簡介

貴州花燈劇

貴州花燈劇溯源

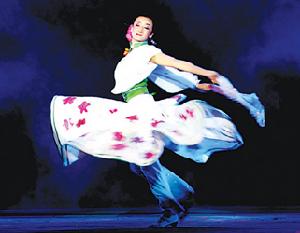

花燈劇《花腰女》

花燈劇《花腰女》最初是“二人轉”,其中《門斗轉》、《鷹展翅》、《邊魚戲水》、《膝上栽花》和《蘇秦負劍》等舞蹈動作很有代表性,連歌帶舞,十分動人。

明末清初發展到了三人出場,或一男二女,叫“雙鳳朝陽”或“二男一女”叫“雙獅戲球”。也有的地方二男兩女叫“雙花燈”。旦角又叫么妹,男扮女裝,扎假髮辮,包頭巾,著花裙,右手執綢邊花摺扇,左手執彩巾。丑角又叫乾哥,反穿皮襖,扎腰帶,瓜皮帽子頭上戴,右手執大蒲扇。乾哥圍繞么妹轉,相互鏇轉唱跳,乾哥舞蹈動作豐富多彩,幽默可笑。

據清康熙至道光年間的地方志記載,福泉、遵義、開陽等地當時已有花燈歌舞流行,每於上元節,扎各式紙燈,由兒童作時新妝,踏歌和樂,謂之“鬧元宵”,或男妝唐二,女妝懶大嫂,手持巾、扇,雙雙起舞,稱為“跳花燈”。1915年《甕安縣誌·風俗篇》載“問以雜劇者”,說明至遲此時就已有花燈劇了。貴州花燈劇在省內有不同的叫法:黔北、黔西一帶叫“燈夾戲”;獨山一帶叫“檯燈”;思南、印江等地叫“高台戲”或“花燈戲”。

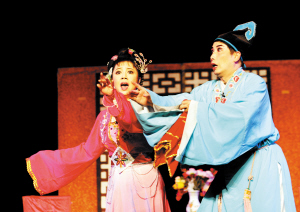

貴州花燈劇《香羅帕》

貴州花燈劇《香羅帕》清光緒18年,思南人羅芳林從雲南還鄉,在家鄉羅家壩搭了一正規的舞台,把土家矮台戲搬上了高台演出。高台戲由此而得名。形成具有濃郁民族特色的高台戲,立即聲震全縣,甚至越過縣界,民間不管紅白喜事,過年過節,都爭相邀請戲班出戲。

到清朝末年,因受外來戲劇文化的影響,已發展成為花燈戲——高台戲,這是花燈史上的一個大的飛躍。

發展

貴州花燈劇《小放牛》

貴州花燈劇《小放牛》1958年,在充實,擴大的基礎上建成了花燈劇團。

1956年,全縣花燈會演,要求婦女演旦角,土家老藝人田應喜到處動員,終於把許家壩兩個15歲的女孩許朝珍、許義福請來了。田應喜還把自古以來醜、旦角以“夫妻”相稱的唱法改為“哥妹”相稱。這種“哥妹”相稱的唱法,一直保持到現在。

1958年,出席全省文藝調演,田應喜等人創作的大型歌舞《社會主義好》博得省領導和專家的高度讚揚。

1995年,花燈劇《喜相逢》和花燈歌舞《龍鳳花燭》參加全省花燈調演,均獲優秀節目演出獎和創作獎。

2006年6月,思南的土家花燈被國家列為非物質文化遺產。

唱腔

貴州花燈劇《劉氏四娘》

貴州花燈劇《劉氏四娘》貴州花燈戲的曲調有的戲劇性較強,也有的源於抒情性的民歌小調,其中“繡荷包”最為聞名。貴州花燈戲在流行過程中逐漸打破了“燈、扇、帕”的歌舞程式,腳色行當也不再局限於“二小”、“三小”,而有了淨、末、老旦、彩旦等的劃分。在表現情節刻畫人物時,板腔與曲調綜合使用,形成了絲弦燈調系、檯燈燈調系和鑼鼓燈調系,音樂表現力更加豐富。思南土家花燈戲融入本民族儺戲和擺手舞中的一些成分,形成了自己的特色,其婉轉動人的優美唱腔、濃郁的鄉土氣息和燈戲兼容的獨特民族風格折射出烏江流域的人文風采。

藝術特色

貴州花燈劇《天堂》

貴州花燈劇《天堂》思南土家花燈內容豐富,程式龐雜,有傳統的正燈,如“盤燈”、“開財”、“萬事興”、“說春”、“說十二花園妹妹”、“上香”、“打梁山”、“拜鬧子”等20多種。內容多反映土家人喜慶吉祥、歡度新春、借古喻今、勸人潔身自好、勤勞致富、吟花詠草、寄物抒情托志等。

劇目

《霓裳羽衣》

《霓裳羽衣》早期的獨山花燈以歌舞為主,劇目有《踩新台》和《靈官掃台》等,後來逐漸出現了戲劇劇目,如《槐蔭記》、《紅燈記》和《還魂記》等。獨山布依族花燈道白唱詞主要為漢語,同時也用布依語。 黔東土家族花燈系明代從江南一帶傳入。在原有花燈的基礎上,土家族民間藝術家們融入了本民族儺戲和擺手舞中的一些成分,形成了自己的特色。黔東土家族花燈主要取材於歷史故事和民間傳說。主要劇目有《征東》、《征西》、《紅燈記》、《八仙圖》和《關爺點兵》等。

中華人民共和國成立後,開始對花燈藝術進行調查、整理和革新工作。1956年專業的貴州省花燈劇團成立。之後,安順地區也建立了專業的花燈劇團,編演了民間故事戲《七妹與蛇郎》,現代戲《典型人家》、《春嫂》等。此外,還有《拜年》、《三訪親》、《茶山會》、《貨郎擔》、《邀妹上學》等。

國戲曲聲腔劇種(下)

| 中國幅員遼闊、民族眾多,存在著語言及音樂的民族性和地域性區別,因而從戲曲形成之始,就有民族戲曲和地方戲曲之分。因為流行地域的不同,從而在全國形成了360多個聲腔各異,特色鮮明的地方戲曲劇種。 |

中國戲曲聲腔劇種

| 中國幅員遼闊、民族眾多,存在著語言及音樂的民族性和地域性區別,因而從戲曲形成之始,就有民族戲曲和地方戲曲之分。因為流行地域的不同,從而在全國形成了360多個聲腔各異,特色鮮明的地方戲曲劇種。 |