人物概述

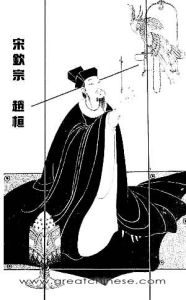

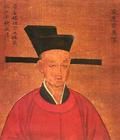

宋欽宗

宋欽宗趙桓,公元1125年12月辛酉日。受徽宗禪讓而繼位。第二年改年號為“靖康”。

趙桓即位時,金兵正圍攻汴京,他膽怯,準備南逃,被太常少卿李綱勸阻。在軍民強烈要求抗戰的呼聲下,他被迫起用李綱主持城防,擊退了金兵。但他又以割讓太原等三鎮、賠款幾十萬為條件,向金屈膝求和,並且制止各路援軍前乘支援。金軍北退後,他罷免李綱,同時也殺或貶黜了蔡京、童貫等賊臣。

公元1126年底,金軍聽到他們所害怕的李綱被罷免,再次大舉南侵。他又怕又急,忙採納投降派建議,派弟弟趙構到金軍統帥宗望處去談判求和。11月,金兵圍困汴京,猛烈攻城,而宋軍軍心渙散,3萬禁衛軍逃亡了一大半,使趙桓束手無策。這時,京城中有個名叫郭京的龍衛兵小卒,胡說他能施六甲法,只要用7777個人就可以活捉金軍統帥,打退金軍。又說要選定黃道吉日,派六甲兵三百奔襲陰山(今內蒙古大青山),直搗金國腹地。趙桓竟對此鬼話深信不疑,授予官職,賜給金銀財帛幾十萬,命他招募六甲兵。郭京招募一批地痞無賴拼湊成軍,一經交戰就大敗而逃金兵趁機掩殺過來,郭京藉口出城抵敵,向南逃遁了。宋軍來不及關上城門,金兵就趁機攻入了汴京。軍民紛紛要求進行巷戰,趙桓不允,派宰相何栗去金營求和。金統帥宗翰、宗望要趙桓親自去金營,趙桓只得痛哭一場,帶了大臣尹捧求降書,到金營跪拜稱臣求和。宗翰勒令他割地賠款,他都一一答應。接著,金軍查封了府庫中的金銀財物,勒索去金1千萬錠,銀2千萬錠,絹1千萬匹。 趙桓更派出大批官員,三番五次地幫助金兵在皇親國戚、官吏、僧人、百姓家查抄,搜括了20幾天。金軍猶不滿足,還殺死了四個宋朝官員。

公元1127年春,金軍又命令趙桓去金營,趙桓一到,就被扣押了起來。幾天以後,趙佶也被押送到金營。金太宗下令廢趙佶和趙桓為庶人,於三月底押回北方。趙桓又被侮辱性地封為重昏侯,後遷往韓州監禁,不久遷往五國城。幾年後趙桓又被遷往燕京,受盡了精神折磨。公元1161年,金海陵王完顏亮命令趙桓任騎兵小隊長,使之在校場中狂馳不已,最後墜落地上,死於亂蹄之下。死後一年,金太宗將他葬於鞏、洛之原。後又由金世宗將他的墳墓遷到今河南省鞏縣北宋帝陵區。

子承父業

宋欽宗在位時間比較短暫,而且是在戰亂動盪之中“匆忙”登基,所以歷史關於他的資料相對較少,評述又要

宋徽宗書法

宋徽宗書法少一些,了解宋欽宗需先了解一下他的前一位大宋皇帝——宋徽宗。宋徽宗是宋欽宗之父,欽宗子承父業後僅僅一年有餘,即和宋徽宗一起被金兵俘虜,兩人均在大金渡過殘餘歲月,所以好多資料上他們父子兩都是放在一起論述的。

宋徽宗,號宣和主人、教主道君皇帝、道君太上皇帝。生於公元1082年,卒於1135年,他是北宋神宗皇帝的第11個兒子,哲宗的弟弟,元符三年(公元1100年)即位,是北宋的第八位皇帝。他是著名的書畫家、金石家、收藏家,造詣很高,完全可以躋身大師級行列。尤其在書法上獨創“瘦金體”,自成一派。在繪畫方面,他首先將生漆用於繪畫,用生漆點鳥之睛,鮮活生動,酷似真鳥。他還是位藝術生產的領導者和組織者,他利用皇帝獨有的特權,擴充發展了翰林院畫院,幾乎把全國知名畫家都囊括其中。組

織編纂了“宣和書譜”、“宣和畫譜”、“宣和博古圖”等專集,對保護和傳承祖國文化遺產做出巨大貢獻。

然而,在治國方面他卻昏庸無能,重用重用蔡京、童貫、高俅等奸臣,朝政腐敗,對金兵入侵採取賣國投降的不抵抗政策。終於靖康二年(公元1127年),國都被金兵攻破,他與退居太上皇的宋欽宗一起被金兵俘擄,被押往寒冷荒涼的北國邊地,於宋高宗紹興五年(公元1135年)死於囚禁的五國城(今黑龍江依蘭)。

受命危難

一提到“靖康之恥”、北宋滅亡,我們大多數人便會想到宋欽宗。香港《文匯報》刊文稱,實 北宋王朝危在旦夕

北宋王朝危在旦夕際上,釀成這場宋室大災禍的元兇是欽宗之父,就是那位多才多藝,以瘦金體書法揚名天下,又甚為懂得享受,風流成性,貪戀名妓李師師的昏君宋徽宗。 宋徽宗在其皇帝“任內”,重用奸相蔡京、宦官童貫等,弄得朝政日非,天下大亂,各地農民起義不知凡幾,最為人所熟悉的梁山泊一百零八個好漢,只是紛紛攘攘的其中一支而已。此外,在外交、軍事上接連進退失據,先是聽從蔡京之議,與金國連手攻擊日漸末路的遼國,約定功成後把原納給遼的歲貢“轉名過戶”予金,而宋則可得回失陷多年的燕雲十六州。

豈料,徽宗竟昏庸得把治兵大事,託付予不知兵的宦官童貫;而童貫又真的“不負所托”,在金兵先行對遼發動大攻勢之後,趁機領宋兵攻遼卻屢戰屢敗,不但在軍事上幫不了金兵的忙,更把宋朝軍事廢弛的弱點完全暴露於人前,遂使金愈更輕視宋,認為其軟弱可欺。於是,金國在滅遼後責宋人作戰不力,只允歸還燕京及薊、涿之地,而且租與稅還得歸金國所得。這樣,宋朝軍民只得到幾座頹垣敗瓦的戰後空城,還要在石頭內榨出幾滴油來繳租繳稅,真是苦不堪言!但金人就愈氣焰囂張,盛氣凌人。

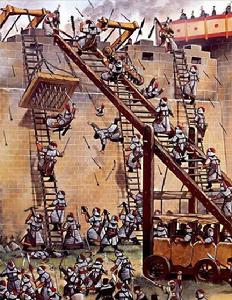

宋徽宗及其大臣不但沒有預視這場“前門送狼,後門進虎”的危機,更沒有好好約束邊關守

|

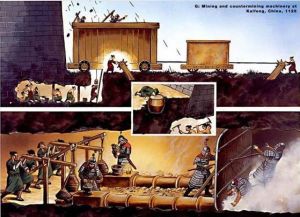

| 金兵攻城 |

將,做好外交上的防禦措施。終於,金國以宋將收留他們的叛將張殼為由,起兵侵宋。面對如此危急存亡之秋,宋徽宗的對策是急急讓位予太子趙桓(即欽宗),放下爛攤子做其太上皇就算了。

宋欽宗靖康元年一月,金將金乾不離率大軍南下,連陷宋朝二州,正是人強馬壯,殺聲震天,大舉包圍汴京,趁勢要求宋朝割讓中山(今河北定縣)、太原、河間三鎮,又要賠償黃金五百萬襾、白銀五千萬襾,另外、牛馬各一萬匹、絹一萬匹。欽宗面對如斯苛刻條件,無奈先行答允,待金兵退卻後就密詔中山、太原、河間三鎮守將不要讓金人接收,又聯絡西夏抗金。

金人以欽宗失信,遂命大軍再度南侵,強攻汴京。欽宗誓與金兵決一死戰,親自披甲登城,又把皇帝御膳分給將士享用,汴京軍民都很振奮,及至看到欽宗在下雨天也策馬在泥濘往來巡視軍務,有百姓不禁哭了!可惜,城內只得衛士與弓箭手合共十萬人,宋軍又積弱太久,而附近勤王之師又久候未至,終於敵不過勢如破竹的金兵,汴京城破之日,徽、欽二宗遂成階下囚,欽宗更是受盡凌辱,後來死在金國,在歷史上留下“靖康”這個帶有恥辱的年號。

靖康之恥

北宋疆域

北宋疆域岳飛《滿江紅》詞有云:“靖康恥,猶未雪;臣子恨,何時滅?”很多人都知道,“靖康恥”就是指北宋靖康二年,金國大軍攻陷宋都汴梁,除了燒殺搶掠之外,更俘虜了宋徽宗、欽宗父子,以及大量趙氏皇族、後宮妃嬪與朝臣等共三千餘人北上金國,而“靖康”正是宋欽宗的年號,可憐這位落難皇帝,除了倉卒登基後受盡千辛萬苦,死後在歷史上也只留下“靖康之恥”為人所熟悉,其它的也就很少提及了。

在攻下開封外城後,精明的金軍將帥並未立即攻城,只是占領外城四壁,並假惺惺地宣布議和退兵。欽宗居然信以為真,命何栗和齊王趙栩到金營求和。宗翰說:“自古就有南北之分,今之所議,在割地而已。”又“請求”太上皇到金營談判。與其說是請求,倒不如說是命令。徽宗哪有這份膽量?欽宗不得已,以太上皇受驚過度、痼疾纏身為由,由自己代為前往。

閏十一月三十日黎明,欽宗率大臣多人前往金營,這恰恰中了金人的圈套。欽宗到金營後,金軍統帥卻不與他相見,只是派人索要降表。欽宗不敢違背,慌忙令人寫降表獻上。而金人卻不滿意,並命令須用四六對偶句寫降表。欽宗迫於無奈,說事已至此,其他就不必計較了。大臣孫覿反覆斟酌,改易四遍,方才令金人滿意。降表大意不過就是向金俯首稱臣,乞求寬恕,極盡奴顏卑膝之態。呈上降表後,金人又提出要太上皇前來,欽宗苦苦懇求,金人方才不再堅持。接著,金人在齋宮裡向北設香案,令宋朝君臣面北而拜,以盡臣禮,宣讀降表。當時風雪交加,欽宗君臣受此凌辱,皆暗自垂淚。投降儀式進行完畢,金人心滿意足,便放欽宗返回。欽宗自入金營,備感屈辱,於無奈之下做了金人臣子,回想起來,悲痛難抑,不知不覺間淚已濕巾,至南熏門,欽宗見到前來迎接的大臣和民眾,便嚎啕大哭。這是發自內心的感動,畢竟還有眾多臣民惦記自己的安危。行至宮前,他仍然哭泣不止,宮廷內外更是哭聲震天。欽宗初赴金營,歷盡劫波,三日後歸來,恍如隔世。

欽宗剛回朝廷,金人就來索要金一千萬錠,銀二千萬錠,帛一千萬匹,這簡直是漫天要價。當

靖康年間錢幣

靖康年間錢幣儘管以欽宗為首的北宋朝廷如此喪心病狂地奉迎金人,但金人的要求仍沒有得到滿足,金人揚言要縱兵入城搶劫,並要求欽宗再次到金營商談。欽宗嚇得出了一身冷汗,上次身陷金營的陰影尚未散去,新的恐懼又襲上心頭,這次恐怕是凶多吉少。此時,李若水等人也慫恿欽宗前往,欽宗終究不敢違背金人的旨意,不得不再赴金營。

欽宗到達金營後,受到無比的冷遇,宗望、宗翰根本不與他見面,還把他安置到軍營齋宮西廂房的三間小屋內。屋內陳設極其簡陋,除桌椅外,只有可供睡覺的一個土炕,毛氈兩席。屋外有金兵嚴密把守,黃昏時屋門也被金兵用鐵鏈鎖住,欽宗君臣完全失去了活動自由。此時正值寒冬臘月,開封一帶雨雪連綿,天氣冷得出奇。欽宗除了白天要忍受飢餓的折磨外,晚上還得忍受刺骨的寒風,輾轉反側,不能入睡,想著眼前這一切,心如刀割,淚如泉湧。轉瞬之間,欽宗從貴不可及的皇帝淪落為金人的階下囚,的確令人同情。然而,這一切都是他與其父徽宗一手造成的。

囚禁中的欽宗度日如年,思歸之情溢於言表。宋朝官員多次請求金人放回欽宗,金人卻不予理睬。靖康二年二月五日,欽宗不得不強顏歡笑地接受金人的邀請去看球賽。球賽結束後,欽宗哀求金帥放自己回去,結果遭到宗翰厲聲斥責,欽宗嚇得毛骨悚然,遂不敢再提此事。

金人扣留欽宗後,聲言金銀布帛數一日不齊,便一日不放還欽宗。宋廷聞訊,加緊搜刮。開封府派官吏直接闖入居民家中搜括,橫行無忌,如捕叛逆。百姓5家為保,互相監督,如有隱匿,即可告發。就連福田院的貧民、僧道、工伎、倡優等各種人,也在搜刮之列。到正月下旬,開封府才蒐集到金16萬兩、銀200萬兩、衣緞100萬匹,但距離金人索要的數目還相差甚遠。宋朝官吏到金營交割金銀時,金人傲慢無禮,百般羞辱。自欽宗赴金營後,風雪不止,汴京百姓無以為食,將城中樹葉、貓犬吃盡後,就割餓殍為食,再加上疫病流行,餓死、病死者不計其數。境況之慘,非筆墨所能形容。

宋徽宗畫

宋徽宗畫然而,金人仍不罷休,改掠他物以抵金銀。凡祭天禮器、天子法駕、各種圖書典籍、大成樂器以至百戲所用服裝道具,均在搜求之列。諸科醫生、教坊樂工、各種工匠也被劫掠。又瘋狂掠奪婦女,只要稍有姿色,即被開封府捕捉,以供金人玩樂。當時吏部尚書王時雍掠奪婦女最賣力,號稱“金人外公”。開封府尹徐秉哲也不甘落後,為討好金人,他將本已蓬頭垢面、已顯羸病之狀的女子塗脂抹粉,喬裝打扮,整車整車地送入金營,弄得開封城內怨聲載道,民不聊生。

滅宋是金人的既定方針,所以儘管宋朝君臣對金人如此俯首帖耳,但金人還是決意廢黜欽宗。靖康二年二月六日,欽宗被廢為庶人。七日,徽宗等人被迫前往金營。當金人逼迫徽、欽二帝脫去龍袍時,隨行的李若水抱著欽宗,不讓他脫去帝服,還罵不絕口地斥責金人為狗輩。金人惱羞成怒,用刀割裂他的咽喉,割斷他的舌頭,至死方才絕聲,可歌可泣!北宋滅亡後,金人冊封一向主和的張邦昌為帝,國號“大楚”,建立了傀儡政權。但這個傀儡政權不得人心。

金人在扶植張邦昌的同時,再次搜刮金銀,即使婦女的釵釧之物也在掠取之列。開封府擔心金銀不夠,金人無端挑釁,便在開封城四周設立市場,用糧食兌換金銀。由於京城久被圍困,糧食匱乏,百姓手中的金銀也無所用,便紛紛拿出來換米。這樣,開封府又得金銀幾萬兩。然而,開封城已被搜刮數次,金銀已盡,根本無法湊齊金人索要的數目。金人只好作罷。

金兵掠取的大晟編鐘此時,金軍統帥得知康王趙構在河北積極部署軍隊,欲斷金人退路,又擔心兵力不足,不能對中原廣大地區實行有效統治,因而,在立了傀儡政權之後,準備撤軍。在撤退時,金人還燒毀開封城郊的房屋無數。“東至柳子,西至西京,南至漢上,北至河朔”,在這樣一個廣大的地區,金兵“殺人如刈麻,臭聞數百里”。這給廣大人民帶來了深重的災難,罪行滔天,令人髮指。

四月一日,金軍在擄掠了大量金銀財寶後開始分兩路撤退。一路由宗望監押,包括徽宗、鄭皇后及親王、皇孫、駙馬、公主、妃嬪等,已於前三日沿滑州北去;另一路由宗翰監押,包括欽宗、朱皇后、太子、宗室及孫傅、張叔夜、秦檜等幾個不肯屈服的官員,沿鄭州北行。被金人擄去的還有朝廷各種禮器、古董文物、圖籍、宮人、內侍、倡優、工匠等等,被驅擄的百姓男女不下10萬人,北宋王朝府庫蓄積為之一空。金兵所到之處,生靈塗炭。如此慘烈的災難,給宋人留下了難以治癒的傷痛,也成為此後歷朝志士仁人奮發圖強的精神動力。

悲慘遭遇

徹夜西風撼破扉,蕭條孤館一燈微。

家山回首三千里,目斷天無南雁飛。

——————宋徽宗、欽宗被金人虜後,徽宗寫下的《在北題壁》

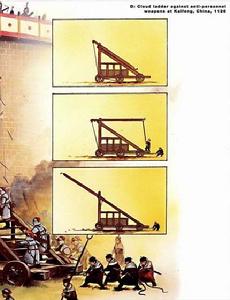

金兵直逼汴京(今開封市)時,北宋徽宗趙佶又氣又急,身子一日不如一日,於是把皇位傳給太子。繼位的太子就是宋欽宗。宋欽宗和宋徽宗一樣,也是苟且偷安、不思自強之輩,結果斷送了大宋江山,自己也做了俘虜。被俘的還有徽宗和他的哥哥、弟弟及他的32個兒子、22個女兒,除九子

金兵攻城戰具

金兵攻城戰具當時正是農曆四月,北方還很寒冷,徽宗、欽宗二帝和鄭氏、朱氏二皇后衣服都很單薄,晚上經常凍得睡不著覺,只得找些柴火、茅草燃燒取暖。欽宗的朱皇后當時26歲,艷麗多姿,還經常受到金兵的調戲。

欽宗出發時,被迫頭戴氈笠,身穿青布衣,騎著黑馬,由金人隨押,一副失魂落魄的樣子,不但受盡旅途風霜之苦,還備受金軍的侮辱。欽宗時時仰天號泣,輒被呵止。日暮宿營時,金兵“縶(zhì)帝及祁王、太子、內人手足並臥”,以防逃跑。四月十日,自鞏縣渡黃河,駕車的人對隨行的同知樞密院事張叔夜說,將過界河,張叔夜悲憤難抑,仰天大呼,扼吭而死。五月下旬,過太和嶺時,欽宗等人都被縛在馬背上。七月二十日,徽宗、欽宗在燕京相見,父子抱頭痛哭,悲憤不已。

被擄人員到達金朝京師會寧府時,金人舉行了獻俘儀式,命令二帝及其后妃、宗室、諸王、駙馬、公主都穿上金人百姓穿的服裝,頭纏帕頭,身披羊裘,袒露上體,到金朝阿骨打廟去行“牽羊禮”。朱皇后忍受不了如此奇恥大辱,當夜自盡了。金人還為兩位皇帝起了侮辱性封號,稱徽宗為“昏德公”,稱欽宗為“重昏侯”。

二帝被劫持到北方後,先被關押在五國城。因為受不了金人的折磨,一日徽宗將衣服剪成條,結成繩準備懸樑自盡,被欽宗抱下來,父子倆抱頭痛哭。後金人又將二帝移往均州,此時徽宗已病得很厲害,不久就死在土炕上了,欽宗發現時,屍體都僵硬了。徽宗的屍體被架到一個石坑上焚

北宋皇陵遠景

北宋皇陵遠景燒,燒到半焦爛時,用水澆滅火,將屍體扔到坑中。據說,這樣做可以使坑裡的水做燈油。欽宗悲傷至極,也要跳入坑中,但被人拉住,說活人跳入坑中後坑中的水就不能做燈油用了,所以,不準欽宗跳入坑中。徽宗死時54歲。徽宗死後,欽宗繼續遭受折磨,最後也慘死在北方。

在五國城期間,徽宗還與欽宗在宴會上飲酒賦詩,自然是寄厚望於欽宗。徽宗平生愛好寫詩,再加上做囚徒的傷感,也流溢於詩詞之中。被流放期間,徽宗寫詩較多,但流傳下來的僅有十幾首。其中,《在北題壁》流傳最廣:

徹夜西風撼破扉,蕭條孤館一燈微。

家山回首三千里,目斷天無南雁飛。

孤獨、淒涼之感躍然紙上。

紹興二十六年(1156)六月,宋欽宗病死。然而,直到紹興三十一年(1161)欽宗死訊才傳到

南宋。高宗表面上痛不欲生,內心卻暗自高興。七月,上諡號“恭文順德仁孝皇帝”,廟號欽宗。

宋欽宗死因另據遺《大宋宣和遺事》,1156年6月,金主完顏亮命欽宗出賽馬球,欽宗皇帝身體孱弱,患有嚴重的風疾,又不善馬術,很快從馬上摔下,被亂馬鐵蹄踐踏死。

是非功過

宋欽宗

宋欽宗宋欽宗在位僅一年多時間,卻走馬燈似地拜罷了二十六名宰執大臣。其中對危局產生關鍵性影響者,則是耿南仲、李綱、种師道等人。他們的一些重要的救國之策不被宋欽宗採納,而一些重要誤國之謀卻又被宋欽宗採納。以下是中國社會科學院歷史研究所,王曾瑜研究員《宋欽宗和他的四名宰執》一文節選,通過該文我們可以了解到一些關於宋欽宗在位期間政治策略的得失,以及他治國一年的功過是非。

一、宋欽宗和耿南仲

宋欽宗即位前,耿南仲曾任十四年的皇太子宮僚。宋徽宗寵愛三子鄆王趙楷,頗有廢立之意,據胡寅說:“淵聖皇帝在東宮,當宣和季年,王黼欲搖動者屢矣。(耿)南仲為東宮官,計無所出,則歸依右丞李邦彥。邦彥其時方被寵眷,又陰為他日之計,每因王黼讒譖,頗曾解紛。”由於在皇太子地位岌岌可危時的特殊關係,宋欽宗即位後的第三天,就命耿南仲為簽書樞密院事,後又升遷尚書左丞。耿南仲害怕金軍,“奉椒房出奔”,一度逃離開封,仍深得宋欽宗的信任。

耿南仲任執政後最重要的政績,一是排除異己,二是“主和議”,破壞抗金。此兩條劣跡不是在平時,而是在危難時期,就不能不在北宋覆亡中起著惡劣的作用。怯於公戰,勇於私鬥,宋朝有不少士大夫,如果說他們治國和救國全然無方,而彼此勾心鬥角,玩弄機謀權術,卻又有足夠的聰明才智,耿南仲就是一個典型。

二、宋欽宗和李綱

當金軍南侵之際,宋方朝野亂成一團,簡直是束手無策。時為太常少卿的李綱卻脫穎而出,超升兵部侍郎,很快又超升執政。

宋欽宗隨即又授任他東京留守、親征行營使。正如《朱子語類》卷130所說:“當時不使

李綱雕塑

李綱雕塑他,更使誰?士氣至此,消索無餘,它人皆不肯向前。惟有渠尚不顧死,且得倚仗之。”李綱作為一個本不知兵的文臣,在倉猝之際,居然相當有效地組織了開封的城防,屢次擊退了敵人。他既在士民中贏得了很高的威望,卻又招致了同列很深的忌妒。宋欽宗本人來回搖擺於卑怯的投降主義和輕率的冒險主義之間,他委任李綱負責城防,又不能授予全權,更不聽李綱的勸阻,而致力於屈辱求和。

靖康元年(公元1126)二月初,發生了宋欽宗批准姚平仲劫金營而失敗的事件。李燾編纂《續資治通鑑長編》,將此事歸結為“李綱主平仲之謀”,但李綱在上皇帝奏中明確說,“平仲之出”,“在微臣實無所與”。故《朱子語類》卷130力辯其非,說:“劫寨一事,決於姚平仲僥倖之舉,綱實不知。”事實上,此次劫寨“殺傷相當”,“行營司所失才百餘人,而(陝)3西兵及勤王之師折傷千餘人”,然而宰相李邦彥“方主和議,忌李綱主戰”,他與眾執政乘機誇張事態,諉過於李綱。宋欽宗驚慌失措,下令罷免李綱和統率陝西援兵的老將、同知樞密院事种師道。於是開封城中爆發了陳東領導的伏闕上書愛國民眾運動。

陳東直到臨死,也並未與李綱有一面之交。幾萬無組織的民眾雲集宣德門下,正說明人同此心,心同此理,大家認定,救國已非李綱莫屬。當然,民眾運動到此也很難控制激烈的行為,如殺內侍,毆擊宰相李邦彥等。但宋欽宗無疑是將愛國民眾運動視為厲階,不能容忍對其君主權威的挑戰。他雖然被迫復用李綱,也根本不可能有李綱在幕後操縱此次“伏闕”的證據,而“自後君臣遂生間隙,疑其以軍民脅己”,“頗忌之”。當時給李綱空名官告三千餘道,李綱“只用三十一道”,只因補無品小武官進武副尉二人,而宋欽宗居然親下御批說:“惟闢作福,惟闢作威,大臣專權,浸不可長。”正如朱熹感嘆說:“如此,教人如何做事?”

宋欽宗曾被迫與金東路軍統帥完顏斡離不訂立城下之盟,事後他有翻悔,並聽從李綱建議,“解太原之圍”,拒絕割讓自太原、中山和河間三鎮以北的土地。

宋欽宗毀約之後,首要的問題是救援被圍的河東首府太原。北宋晚期,其戰時統兵體制的一大弊病,是沿襲傳統,往往還是由不知兵的文臣,以及宦官童貫、譚稹、梁方平等主持軍事。如前所述,李綱公開斥責耿南仲離間皇帝父子,雙方更多了一重嫌隙。當宋軍初次救援太原失敗後,耿南仲乘機進言:“欲援太原,非綱不可。”宋欽宗立即任命李綱為河北、河東路宣撫使。當時台諫官陳過庭、陳公輔、余應求等都看穿了耿南仲等人的用心,說李綱“不知軍旅,將兵必敗”,“為大臣所陷”,“不宜遣”。李綱本人也有自知之明,“再拜力辭”,說自己“且誤國事,死不足以塞責”。宋欽宗卻聽信讒言,為之震怒。宰執中唯一志同道合的同知樞密院事許翰,為李綱寫了“杜郵”兩字,引用秦將白起被賜死的典故。李綱至此不得不就任出行。

太原之戰是決定北宋皇朝命運的關鍵性一戰。太原失守,使金西路軍得以南下,與東路軍會

李綱墓 李綱墓 |

正如後來胡寅評論說,耿南仲“中制河東之師,必使陷沒,以伸和議之必信。”李綱的下台,固然是快了耿南仲之流的私憤,但受害最深的,卻是宋欽宗本人。待開封再次被圍,宋欽宗于靖康元年閏十一月“驛召李綱為資政殿大學士、領開封府”,卻為時已晚。李綱接到此項詔命,大約是在靖康二年,即建炎元年(公元1127)三月,當時金人正驅虜徽、欽二帝等北上。儘管有救援太原的失敗,但到南宋初年,朝野一切有識之士還是認為,唯有李綱方能擔當救國的重任。

大事年表

宣和七年(1125年)十二月,金兵南下時受父徽宗之禪即位。次年被迫起用主戰派李綱抗金,斬殺罷黜了蔡京一黨,卓有成效,金兵北退。但仍答應以賠款、割太原等三鎮乞降求和。

靖康元年(1126年)金人復來,十一月金兵圍困汴京開封,親自前往金營議和被扣留。

靖康二年(1127年)二月,汴京城破,北宋滅亡,與徽宗被金廢為庶人,四月與徽宗等宗室以及北宋一些大臣被金兵俘擄北去,先置於燕京,九月又徙往更遙遠的上京會寧府(今黑龍江阿城)。

次年金天會六年(1128年)八月,方抵上京,金太宗封徽宗為昏德公,欽宗為重昏侯。十月,又將徽、欽二帝發配至韓州(今遼寧昌圖北,一說吉林梨樹)。天會八年(1130年)七月,又將二帝遷往北國邊陲小鎮五國城(今黑龍江依蘭縣),在此“坐井觀天”。天會十三年(1135年)四月,其父徽宗趙佶在五國城病死。

皇統元年(1141年),金熙宗改封其為天水郡公,昏德公(徽宗,已故)為天水郡王,海濱王耶律延禧(遼末代皇帝)為豫王。

南宋紹興十二年(1142年),高宗之母韋氏與徽宗“梓宮”被放還南歸,臨行前在五國城趙桓跪求韋氏帶信給高宗趙構,求他這位同父異母弟將其贖回,“只為太乙觀主足矣,他不敢望也。”明說只求讓他回宋出家去道觀做一個道士就行了,不再有做皇帝的念頭。韋氏歸後,渺無音信。然高宗議和,殺岳飛等名將,所慮著惟欽宗爾。

金海陵王完顏亮即位後,一度曾把趙桓遷到上京會寧府居住。貞元元年(1153年),完顏亮自上京遷都燕京,改名為中都,將趙桓帶去。

正隆元年六月(1156年),趙桓在燕京病死,終年57歲,金朝將其葬於永獻陵(今河南省鞏縣)。

趙桓

趙桓死在燕京是史書有記載的,有定論的。《辭海》、《中國歷史大事年表》等說他死在五國城是不對的。

趙桓死因另據《大宋宣和遺事》記載,紹興二十六年六月(1156年),金國皇帝完顏亮命57歲的宋欽宗趙桓和81歲的遼天祚帝耶律延禧去比賽馬球。耶律延禧善騎術,企圖縱馬衝出重圍逃命,結果被亂箭射死。欽宗皇帝身體孱弱,患有嚴重的風疾,又不善馬術,很快從馬上摔下,被馬亂踐而死。

直到紹興三十一年(1161年),趙桓的死訊才傳到南宋,其弟高宗趙構表面上痛不欲生,內心卻暗自竊喜,終於可以心安了,七月,為其上諡號“恭文順德仁孝皇帝”,廟號欽宗。

史書評價

《宋史》贊曰:帝在東宮,不見失德。及其踐阼,聲技音樂一無所好。靖康初政,能正王黼、朱勔等罪而竄殛之,故金人聞帝內禪,將有卷甲北旆之意矣。惜其亂勢已成,不可救藥,君臣相視,又不能同力協謀,以濟斯難,惴惴然講和之不暇。卒致父子淪胥,社稷蕪茀。帝至於是,蓋亦巽懦而不知義者歟!享國日淺,而受禍至深,考其所自,真可悼也夫!真可悼也夫!

中國歷代皇帝之宋朝皇帝

| 王朝 | 廟號 | 諡號 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 北宋 | 宋太祖 | 啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝 | 趙匡胤 | 建隆、乾德、開寶 | 960年—976年 |

| 宋太宗 | 至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝 | 趙炅 | 太平興國、雍熙、端拱、淳化 至道 | 976年—997年 | |

| 宋真宗 | 應符稽古神功讓德文明武定章聖元孝皇帝 | 趙恆 | 鹹平、景德、大中祥符、天禧、乾興 | 997年—1022年 | |

| 宋仁宗 | 體天法道極功全德神文聖武睿哲明孝皇帝 | 趙禎 | 天聖、明道、景祐、寶元、康定、慶曆、皇祐、至和、嘉祐 | 1022年—1063年 | |

| 宋英宗 | 體乾應歷隆功盛德憲文肅武睿聖宣孝皇帝 | 趙曙 | 治平 | 1063年—1067年 | |

| 宋神宗 | 紹天法古運德建功英文烈武欽仁聖孝皇帝 | 趙頊 | 熙寧、元豐 | 1067年—1085年 | |

| 宋哲宗 | 憲元繼道顯德定功欽文睿武齊聖昭孝皇帝 | 趙煦 | 元祐、紹聖、元符 | 1085年—1100年 | |

| 宋徽宗 | 體神合道駿烈遜功聖文仁德慈憲顯孝皇帝 | 趙佶 | 建中靖國、崇寧、大觀、政和、重和、宣和 | 1100年—1125年 | |

| 宋欽宗 | 恭文順德仁孝皇帝 | 趙桓 | 靖康 | 1125年—1127年 | |

| 南宋 | 宋高宗 | 受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝 | 趙構 | 建炎、紹興 | 1127年—1162年 |

| 宋孝宗 | 紹統同道冠德昭功哲文神武明聖成孝皇帝 | 趙眘 | 隆興、乾道、淳熙 | 1162年—1189年 | |

| 宋光宗 | 循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝 | 趙惇 | 紹熙 | 1189年—1194年 | |

| 宋寧宗 | 法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝 | 趙擴 | 慶元、嘉泰、開禧、嘉定 | 1194年—1224年 | |

| 宋理宗 | 建道備德大功復興烈文仁武聖明安孝皇帝 | 趙昀 | 寶慶、紹定、端平、嘉熙、淳祐、寶祐、開慶、景定 | 1224年—1264年 | |

| 宋度宗 | 端文明武景孝皇帝 | 趙禥 | 鹹淳 | 1264年—1274年 | |

| 宋恭宗 | 孝恭懿聖皇帝 | 趙顯 | 德祐 | 1274年—1276年 | |

| 宋端宗 | 裕文昭武愍孝皇帝 | 趙昰 | 景炎 | 1276年—1278年 | |

| 宋懷宗 | 恭文寧武哀孝皇帝 | 趙昺 | 祥興 | 1278年—1279年 |

宋朝諸位皇帝排行

| 宋朝(960年—1279年)分為兩個階段:北宋(960~1127)和南宋(1127~1279)是中國歷史上承五代十國、下啟元朝的時代,根據首都及疆域的變遷,可再分為北宋與南宋,合稱兩宋。 |

北宋時期君主陵墓

北宋皇帝

| 更多歷史知識詳見歷史百科 | ||||||

| 廟號 | 諡號 | 本名 | 曾用名 | 即位名 | 年號 | 在位時間 |

| 宋聖祖 | 天尊大帝 | 趙玄朗 | ||||

| 宋僖祖 | 文獻皇帝 | 趙朓 | ||||

| 宋順祖 | 惠元皇帝 | 趙珽 | ||||

| 宋翼祖 | 簡恭皇帝 | 趙敬[皇帝] | ||||

| 宋宣祖 | 武昭皇帝 | 趙弘殷 | ||||

| 宋太祖 | 大孝皇帝 | 趙匡胤 | 建隆、乾德、開寶 | 960年—976年 | ||

| 宋太宗 | 文武皇帝 | 趙匡義 | 趙光義 | 趙炅 | 太平興國、雍熙、端拱、淳化、至道 | 976年—997年 |

| 宋真宗 | 元孝皇帝 | 趙德昌 | 趙元休 趙元侃 | 趙恆 | 鹹平、景德、大中祥符、天禧、乾興 | 997年—1022年 |

| 宋仁宗 | 明孝皇帝 | 趙受益 | 趙禎 | 天聖、明道、景祐、寶元、康定、慶曆、皇祐、至和、嘉祐 | 1022年—1063年 | |

| 宋英宗 | 宣孝皇帝 | 趙宗實 | 趙曙 | 治平 | 1063年—1067年 | |

| 宋神宗 | 聖孝皇帝 | 趙仲針 | 趙頊 | 熙寧、元豐 | 1067年—1085年 | |

| 宋哲宗 | 昭孝皇帝 | 趙傭 | 趙煦 | 元祐、紹聖、元符 | 1085年—1100年 | |

| 宋徽宗 | 顯孝皇帝 | 趙佶 | 建中靖國、崇寧、大觀、政和、重和、宣和 | 1100年—1125年 | ||

| 宋欽宗 | 仁孝皇帝 | 趙亶 | 趙烜 | 趙桓 | 靖康 | 1125年—1127年 |

![宋幼主[黃帝]](/img/c/9d3/nBnauM3X3MzNwkTM5AjM3ITNxMTM2gDM3MjMwADMwAzM2AzLwIzL0QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)