概述

霹靂-2空空飛彈

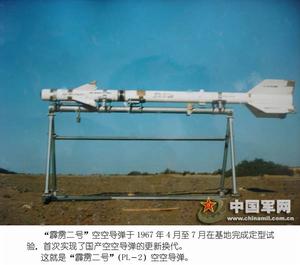

霹靂-2空空飛彈 該彈是中國在引進蘇聯的К-13空空飛彈基礎上研製並改進發展的第二個空空飛彈,也是中國空軍和海軍在70~80年代大量裝備使用的空空飛彈,載機為殲6(J-6)、殲7(J-7)戰鬥機。1962年首先由兵器工業部所屬的、作為總裝廠的西安東方機械廠,以及20多家主要配套工廠,共同籌建仿製生產線。1964年11月開始飛彈各部件試驗樣機的試製。1965年9月開始各部件單元飛行試驗。1967年3月開始在國家靶場進行定型試驗,總共發射19枚飛彈,試驗取得成功。1967年11月通過了國家定型委員會的審查,批准生產定型並投入批生產,正式命名為“霹靂”2號空空飛彈,編號為PL- 2。

研製歷程

1958年 9月,我國從浙江沿海地區獲得外 國 空空飛彈的殘骸,並對其進行了 分析、測 試和研究性設計。與此同 時,原蘇聯先後 派出兩批專家來華 索取了有關技術資料和 部分殘骸實 物。不久,原蘇聯在此基礎上 試製成 功了K—13型飛彈,裝於米格—21 上。

1962年,原蘇聯向我國有償提 供米 格—21和K—13型飛彈的技術 資料和樣品。 我國開始仿製K—13 型飛彈,並將其命名為“霹雷”2號。 1964年11月,飛彈仿製工作 全面 展開。1967年3—7月,進行了定型 試驗,共發射了19發飛彈,試驗取 得了成功。 1967年11月,“霹雷”2 號飛彈定型,投入批量生產。

為滿足中國空/海軍裝備需要,1964年10月由航空工業部所屬的株洲航空發動機廠作為總裝廠,同原各主要配套工廠協作,開始仿製К-13 空空飛彈。 1966年11月試製出首批18枚飛彈。1967年5月在國家靶場進行定型試驗,總共發射22枚飛彈,試驗取得成功。1970年8月獲準定型並投入批生產。

結構性能

霹靂-2空空飛彈

霹靂-2空空飛彈 PL-2原型空空飛彈的結構與性能特點,與美國的“響尾蛇”AIM-9B空空飛彈相似。採用鴨式氣動外形布局和模組化艙段結構,由導引頭艙、舵機艙、戰鬥部艙、光學引信艙和發動機艙共5部分組成。兩對三角形舵面位於舵機艙所在的圓柱形彈體外側,兩對後掠梯形彈翼位於發動機艙所在的圓柱形彈體尾部,兩者呈X-X形配置。

導引頭採用硫化鉛(PbS)紅外探測器,視場角4°,框架角25°,跟蹤角速度11°/s,太陽盲區20°,調製盤轉速70Hz,調製方式為調幅,制導飛行時間20s。固體火箭發動機由鋁合金製成,總重36kg,推力2668dN,總沖3685dNs,裝藥21kg。破片殺傷式戰鬥部重 11.4kg,生成的破片數約7000塊,破片飛散角10°~16°,有效殺傷半徑10~11m。

由於受當時技術水平的限制,飛彈本身的機動性、抗太陽以及其他自然和人工干擾能力很差,載機只能從尾後攻擊敵方戰鬥機,不能滿足現代空戰的需要。

戰術性能

最大射程 7.6km(PL-2、-2A) 10km(PL-2B) 6km(PL-2-519)

最小射程 1500m(PL-2) 1300m(PL-2B) 2700m(PL-2-519)

最大速度 M2.5(高空) M1.6(海平面)

使用高度 500m(PL-2) 21000m(PL-2A) 21500m(PL-2B) 5000~23000m(PL-2-15) 21000m(PL-2-J72) 300~3000m(PL-2-519)

最大過載 11g

制導系統 被動紅外

引 信

戰 斗 部 高爆炸藥,重11.3kg

動力裝置 固體火箭發動機彈 重 75.3kg(PL-2) 60kg(PL-2A) 76kg(PL-2B) 67kg(PL-2-15) 53kg(PL-2-J72) 152.8kg(PL-2-519)

彈 長 2.84km(PL-2) 2.50km(PL-2A) 2.99km(PL-2B) 2.15km(PL-2-15) 2.80km(PL-2-J72) 2.90km(PL-2-519)

彈 徑 127mm

翼 展 609Mm(PL-2) 528m(PL-2B)

盤點世界著名空空飛彈

| 空空飛彈與地地飛彈、地空飛彈相比,具有反應快、機動性能好、尺寸小、重量輕、使用靈活方便等特點。與航空機關炮相較,具有射程遠、命中精度高、威力大的優點。 |