百科名片

臨滄是中國西南邊陲待開發的一塊寶地。北回歸線橫貫南部,東鄰思茅,北連大理,西接保山,西南與緬甸交界。臨滄是世界著名的"滇紅"之鄉。是世界種茶的原生地之一,有500餘年的種茶制茶歷史。臨滄是亞洲獨具特色的水電基地。臨滄概況

臨滄,因瀕臨瀾滄江而得名,是中國西南邊陲待開發的一塊寶地。北回歸線橫貫南部,東鄰思茅,北連大理,西接保山,西南與緬甸交界。全市轄臨翔、鳳慶、雲縣、雙江、永德、鎮康、耿馬、滄源8縣。土地總面積2.4萬平方公里,總人口約226.5萬人,其中以佤族為代表的23種少數民族人口占總人口的38.6%。臨滄四季如春,有亞洲恆溫城之美稱,年平均氣溫17.2℃。臨滄縣是全國茶葉生產基地之一,也是雲南省油菜籽的主要產地。縣境內有著璀燦的多元文化,濃郁的民族風情,有著豐富的自然資源和礦產資源。 臨滄地形

臨滄地形臨滄縣是全區對內對外開放的前沿和視窗,全縣轄鳳翔鎮、博尚鎮、忙畔鄉、螞蟻堆鄉、圈內鄉、邦東鄉、馬台鄉、那招鄉、章馱鄉、南美鄉和平村鄉九鄉兩鎮,94個村民委員會,8個社區居民委員會。2002年末,全縣總人口27.5萬人,其中:農業人口22.5萬人,占全縣總人口的82%,境內居住有拉祜、彝族、傣族等23種少數民族,全縣總耕地面積32.7萬畝。林地170多萬畝,森林覆蓋率達44.6%,農作物以水稻、小麥為主。

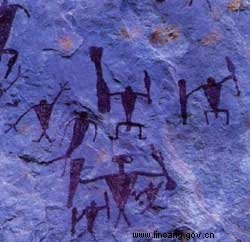

臨滄是中國佤文化的薈萃之地,全市現有佤族人口35萬人,占全國佤族總人口的三分之二。滄源佤族自治縣是佤族最集中的地區,神奇美麗的阿佤山有聞名海內外距今3500多年歷史中國八大古崖畫之一的滄源崖畫,有與緬甸山水相連的南滾河國家級自然保護區;有建於清代道光年間,集建築、雕刻、繪畫為一體的雲南民族地區南傳上座部佛教代表建築之一的廣允佛寺;有保留較完整的從奴隸社會直接跨入現代文明的佤族原始群居村落,有豐富的佤族民間文學藝術和獨特的飲食文化,其中木鼓舞、甩髮舞享譽中外,集中展現了中國佤族文化的內涵。

舞蹈

舞蹈臨滄是世界著名的"滇紅"之鄉。是世界種茶的原生地之一,有500餘年的種茶制茶歷史。1938年,"滇紅"在鳳慶試製成功,成為中國的出口名茶,年出口量均占全省茶葉出口量的40%以上,創匯占全省茶葉出口量的50%以上,雲南鳳慶滇紅茶葉集團股份有限公司是雲南目前最大的茶葉生產企業。全區茶葉面積達65萬畝,年產量達2萬多噸,面積和產量均為雲南第一。

臨滄是亞洲獨具特色的水電基地。瀾滄江境內流程232公里,屬瀾滄江--湄公河次區域的中間地帶,有著豐富的水能資源,國家和省規劃已建成的三座百萬千瓦級電站--漫灣(裝機量150萬千瓦)、大朝山(135萬千瓦人小灣(420萬千瓦)均在臨滄境內。在180多公里的水面流域建成三座百萬千瓦級電站在全國乃至亞洲尚屬獨有。

崖畫

崖畫臨滄市委、市政府為加快臨滄經濟社會的發展,順勢而謀,大力調整產業結構,把臨滄旅遊業作為新興支柱產業加以培育,初步開發建設了一批旅遊產品,開發了精製茶葉、民族服飾、民族手工藝術品、天然綠色食品等眾多旅遊商品。改善了區內外交通條件,建成了貫通縣、鄉、村交通網路,臨滄機場已建成通航,祥臨高等級公路及地區至各縣油路工程正在建設中,基礎接待設施日趨完善,接待水平不斷提高。全市現有二至四星級賓館酒店共23家,日接待遊客量可達1.2萬人,基本具備了招徠和接待海內外旅遊者的條件;有國內旅行社8家,開闢了茶文化風情游、瀾滄江百里長湖游、邊境跨國游、民族風情游等線路。

行政區劃

臨滄縣

臨滄縣【人口】236.12萬(2006年)

【郵編】677000

【區號】0883

【駐地】臨翔區

【區劃】轄6縣一區

臨翔區面積平方公里,人口萬。郵政編碼:677000。

鳳慶縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:675900。

雲縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:675800。

永德縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:677600。

鎮康縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:677700。

雙江縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:677300。

耿馬縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:677500。

鎮康縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:677700。

滄源縣面積平方公里,人口萬。郵政編碼:677400。

文化搖籃

臨滄縣

臨滄縣孫中山先生曾規劃在臨滄建立“歐亞第三大陸橋”

臨滄市地處雲南省西南部,因瀕臨著名的瀾滄江而得名,位於東經98°40′~100°33′,北緯23°05′~25°02′之間,海拔1515米。

其東與思茅地區相連,北與保山地區、大理白族自治州接壤,鄰近泰國與寮國,有滄源、耿馬、鎮康三個縣與緬甸接壤,國境線長290.29千米,昆明經臨滄出境至緬甸仰光公路里程僅1893公里,被譽為“南方絲綢之路”、“西南絲茶古道”,孫中山先生曾規劃在臨滄建立“歐亞第三大陸橋”。

臨滄距省會昆明590公里,空中航線約300公里。2001年臨滄機場通航,乘飛機40分鐘直達昆明。

臨滄市轄臨滄縣、鳳慶縣、雲縣、永德縣、鎮康縣、耿馬傣族佤族自治縣、雙江佤族拉祜族布朗族傣族自治縣、滄源佤族自治縣8個縣,總面積2.4萬平方公里。

珍稀植物

珍稀植物2003年末,全區總人口229.8萬人。少數民族人口約占總人口的38%。世居少數民族有彝、佤、傣、拉祜、布朗、德昂、回、苗、白等20多個民族。全區主要有佛教、基督教、伊斯蘭教和道教4種宗教,佛教主要為南傳上座部佛教(小乘佛教)。

獨特的地形地貌

全市屬橫斷山系怒山山脈的南延部份,系滇西縱谷區,境內有老別山、邦馬山兩大山系。地勢中間高,四周低,並由東北向西南逐漸傾斜。境內最高點為海拔3504米的永德大雪山,最低點為海拔450米的孟定清水河,相對高差達3054米。區內河流分屬瀾滄江、怒江兩大水系,其主要支流的羅閘河、小黑江、南汀河、南棒河和永康河。北回歸線橫貫臨滄地區。

臨滄是亞洲獨具特色的水電基地。瀾滄江境內流程232公里,屬瀾滄江——湄公河次區域的中間地帶,有著豐富的水能資源,國家和省規劃已建成的三座百萬千瓦級電站——漫灣(裝機量150萬千瓦)、大朝山(135萬千瓦)、小灣(420萬千瓦)均在臨滄境內。在180多公里的水面流域建成三座百萬千瓦級電站在全國乃至亞洲尚屬獨有。

亞洲恆溫之城

全區屬亞熱帶低緯度山地季風氣候,四季溫差不大,乾濕季分明,垂直變化突出。冬無嚴寒,夏無酷暑,雨量充沛,光照充足,有“亞洲恆溫城”之美稱,年平均氣溫16.8—17.7℃。

臨滄市熱區面積占全區總面積的1/3,占全省熱區面積的11.4%。8個縣均有面積不等的熱區。為發展甘蔗、橡膠、芒果、咖啡、荔枝、香料、南藥等熱帶作物提供了良好的氣溫、光照等自然條件。

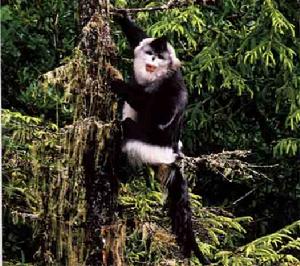

海獅聞櫻花

海獅聞櫻花全區中山峽谷地貌特點突出,森林資源豐富,森林覆蓋率為41%。區內植被呈垂直帶狀分布特徵,植物種類繁多,主要樹種有雲南松、思茅松、麻櫟、椎木荷、榿木、華山松等,還生長著被譽為活化石的國家一級保護植物桫欏、鐵杉、“見血封喉”樹等珍稀植物。珍稀動物有亞洲象、孟加拉虎、金錢豹、金絲猴、水鹿、長臂猿、大靈貓、綠孔雀等30餘種。為有效保護這些珍稀動植物,在滄源縣南滾河辟有國家級自然保護區。

“滇紅”之鄉

臨滄是世界種茶的原生地之一,有500餘年的種茶制茶歷史。1938年,以大葉種茶為原料創建的紅茶——“滇紅”在鳳慶試製成功,成為中國的出口名茶,系列產品走俏世界,經久不衰。臨滄地區因此被譽為“滇紅”的故鄉。

新興的旅遊文化

獨特的邊疆風貌,岩溶奇觀,熱帶雨林,高山峽谷,加上眾多的歷史文化遺蹟,多種多樣的氣候,多姿多彩的民族風情,構架了臨滄旅遊的無窮魅力與基本特色。在這裡,人文景觀與自然景觀交相輝映、星羅棋布、各呈異姿、品味極高。滄源古崖畫群,歷經三千多年風雨而原貌依然,她講述給世人的是人類從起源到發展的全部奧秘,被中外史學家譽為“哀牢地新大陸”、“滇西南人文史詩”。瀾滄江上三大電站形成的高峽平湖,氣勢壯觀,景色秀麗。臨滄茶文化風情園,展示了茶文化的悠悠遠古神韻。還有廣允緬寺,顯示著厚重的文化積澱,流動著美麗的古老傳說,無一不在展示著臨滄地區不朽的古老文明和古樸神奇的民族文化色彩,為臨滄旅遊業的發展,創造了民族文化堅實的基礎。

臨滄現有以國家級重點文物保護單位滄源崖畫群、廣允佛寺為代表的國家級、省級重點文物保護單位五個;以滄源佤山風景名勝區為代表的省級風景名勝區五個;目前已有六個景區(點)被評為國家AAA級旅遊景區(點)。

飛速發展的旅遊產業

靈竹正茂

靈竹正茂臨滄佤族司崗里文化

“司崗里”是佤族人民創作的許多關於解釋宇宙萬物和人類起源的神話傳說中最流行的一個。

源於悠遠、神秘的“司崗里”傳說,是佤族的創世詩史,其含義為葫蘆、山洞或孕育器的意思,所以滄源古時又稱為“葫蘆王地”,是佤族的創世史詩“司崗里”傳說誕生的地方。

傳說:很古的時候,人和動物生活在一起。有一年,天神降下大水,始祖達擺卡姆就牽了一條母牛,站在一個豬槽里。後來,世上的人都被水淹死了,只剩下達擺卡姆和母牛。母牛生下來一枚葫蘆種子,達擺卡姆就把葫蘆籽種下。達擺卡姆死後,葫蘆藤上結出一個巨大的葫蘆,裡面傳來了人說話的聲音。小米雀就用尖利的嘴鑿開了葫蘆,人類就從葫蘆里出來了。

緬甸勐冒公明山還有一個“司崗里”山洞

對於“司崗里”傳說,各地的佤族又有不同解釋。西盟佤族認為“司崗”是山洞,人類是從山洞裡出來的。在佤族的聖地——緬甸勐冒的公明山還有一個“司崗里”山洞。在佤語裡“司崗”的意思很多,除了葫蘆、山洞以外,屋頂交叉的千木、手挽手的人,以及團結都是“司崗”。

三角梅

三角梅

三角梅三角梅,中文名葉子花,又名葉子蘭、寶巾等,隸屬雙子葉植物綱、瑞香目、紫茉莉花科、葉子花屬植物。三角梅生長於熱帶亞熱帶高溫濕熱環境,耐乾熱、耐高濕,一年四季競相綻放,花型蒼勁艷麗,觀賞價值較高,在臨滄市也有一定的種植基礎和民眾基礎。由於三角梅適應性、可塑性、觀賞性較強,時時處處體現出一種蓬勃向上、團結包容的風範,是“堅韌拼搏、求實開放、團結和諧、創新超越”的臨滄精神最好的代表。

市花作為一個城市的象徵,越來越多的城市對此十分重視,它不僅體現城市品位,而且在對外宣傳,擴大影響方面具有不可忽視的地位。作為市花,除了必須具備深受市民喜愛、廣泛栽培、依法確定等條件外,其他代表性、象徵性、影響力也是其重要的內涵。而三角梅具有“形神兼備、雅俗共賞”的品格,是臨滄最佳選擇。

將三角梅作為臨滄市花,對促進綠化、美化環境、豐富人民民眾的精神生活,推進三個文明建設,凝聚全市人民的意志,形成小康社會建設的攻堅合力具有重要意義。全市人民要愛護、珍惜市花、發展市花,為綠化、美化臨滄作出貢獻。

臨滄“母親河”

南汀河

南汀河南汀河,上游自博尚鎮發源,由南向北流出縣境75公里,於雲縣臨滄交界地羊頭岩折向西流,入水德縣於勐旨往西南流經鎮康、耿馬、滄源等縣境,最後於耿馬清水河出國境入緬甸,全長311公里。流域一般以臨滄縣境內流段為上游,雲縣經永德至鎮康軍賽流段為中游,耿馬、滄源縣流段為下游,集水面8097平方公里,常年流量54億多立方米。

南汀河流域資源豐富。流水灌溉臨滄壩、勐賴壩、孟定壩,使三壩成為臨滄地區的蔗田糧倉,引水修築博尚水庫、細戛、南河、幸福四大電站,以沿河甘蔗為原料,辦有幸福、勐旨、孟定三大糖廠。中段流水經永德大雪山腳,峽谷間蜿蜒70多公里,水產豐富,魚類有青魚、白魚、蛇魚、老虎魚、黃殼魚、黃面瓜魚。沿岸主要植物有高山柏、玉山竹、冷杉、攀枝花、董棕等,動物主要有虎、豹、熊、猴、蟒、蜥、鹿、孔雀等。

南汀河流域自然景觀獨特。全程兩岸沿河綠樹相連,緩坡平壩蔗園綿延,河如綠玉鑲邊的銀帶。源頭有蓄水240萬立方米水庫明鏡,上游南源北流,與地勢北高南低反向成趣。中游流水西去轉西南,峽谷兩岸珍稀動植物足可觀賞。下游孟定壩河岸開闊平坦,是物產豐富的魚米之鄉。沿河兩岸文物勝跡諸多,有著名的滇緬鐵路遺址,沿南汀河修築開挖路基,動工不久因緬甸淪陷,1942年4月25日被迫停工。當年修築白石頭河橋的7個橋墩依在,路基如公路斷續顯現,戶婆工程指揮部、大動婆車站遺址可辨。另有螞蟥箐古代造紙廠遺址新來寨紙廠,碑載清嘉慶年間有湖南造紙工匠前來辦廠造紙,當年鍋灶洞和土甑可辨。

南汀河全流程沿岸三壩一峽谷,兩岸綠林蔗田綿延、公路相連,構成亞熱帶河谷風光的旅遊風景線,隨著沿河修築全長115公里的盤枯(盤河一枯老河)公路通車,旅遊專線的開通,南汀河的神奇、富饒、美麗將吸引著更多的遊客。

歷史沿革

水電站

水電站“鋪”字之意,一是把東西放平,二是設有門面出售商品的處所。而“鋪”的作用,舊時為驛站,是負責官文、書信傳遞的郵驛機構。古時由於交通不發達,凡官文、書信都是通過人馬來傳遞,其中人力步行傳遞稱之為郵,騎馬傳遞稱之為驛。因此,全國各地主要幹道旁每隔數十里便有一個驛站,並備有馬匹以供來往傳遞信件之用。當官文、書信緊急不容延誤,驛夫不能當天返回自家時就在驛站休息過夜,這些驛夫休息的地方即為驛站,又稱之為鋪舍(郵局機構),每鋪設鋪司一名,專管過往的檔案、書信,設鋪兵二三名,輪流負責傳遞官文書信。另一意是負責附近居民的治安事務。

據有關資料記載,雲南的郵驛始於春秋時期,秦始皇統一中國後,在全國下令修築“馳道”,在西南群山峻岭中開鑿棧道,並在原棧道的基礎上加寬,向前伸展,艱苦地修通了北起敘州(宜賓),南抵雲南建寧(曲靖)的棧道。這些棧道因寬五尺,而名曰“秦五尺道”,這是雲南有史記載的古老的驛道,這些驛道既運輸物資促商貿繁榮發展,又是郵驛的古道。

西漢早期雲南的郵驛基本沿用秦朝的五尺道,後來修通一條從敘州到建寧的驛道,稱為西南夷道,又稱夜郎道。另一條是從益州(四川)到大理、保山,此道稱博南山道,此道後經騰越(騰衝)、緬甸後經緬甸出海到西方。

由於軍事、通訊需要,且保持與中央的暢通,沿途均建驛站。明清兩朝時期,雲南的驛道基本定型,以昆明為中心,向四周擴展,形成東、西、南、北路線的驛道,而臨滄(緬寧)———鳳慶(順寧)———魯史(阿魯司)———魏山———昆明,又是通往內地的必經驛道(郵驛)。

到元朝時期,驛站已形成一套完整的制度,即建立固定的地方,餵養一定的馬匹,作短途的接力轉送,驛站的名稱各地不同,有的地方稱亭,有的稱唐,而雲南多稱鋪。市文物管理所收藏的此碑是臨滄最早郵驛(郵局)的見證。

交通

航空

交通

交通07:45-08:25

09:20-10:00

14:50-15:30

價格570.00元,機場稅:50.00 燃油稅:60.00

臨滄-昆明

從2007年8月14日起,除了保留每周一至周日的每天兩班次飛機外,臨滄機場在每周二和周五分別增加一個往返昆明的航班,為往返昆明和臨滄的旅客提供方便。

公路

昆明至臨滄

可以在昆明中北汽車客運站乘坐班車(普臥),票價160元左右,車程12小時。出發時間為每日下午18點正。

也可以去昆明市汽車客運南站乘坐,出發時間17:00-19:30。

臨滄車站每天早上8:00開始均有發往雲南省內各地的班車,包括昆明、廣通、大理、祥雲、保山、昌寧、景洪、鳳慶、勐海、勐連、瀾滄、西盟、思茅、景谷、永平、南傘、鎮康、永德、永康、孟定、耿馬、滄源、勐省、雙江、雲縣、雙江等城市。

臨滄年鑑

安石村

安石村安石村於2003年被列為首批“三村”建設村。2006年,安石村的大路外自然村和安石自然村又被列為市級新農村建設示範點。4年的建設和鞏固,安石村人均富裕度、居住質量、創業環境綜合指標不斷提升,已在全市農村中居佼佼者位置。

2006年,安石村農民人均純收入已經躍到2060元,與2003年相比,4年增長799元,增幅高達63%。全村已累計建成高優茶園6505畝,人均達2.3畝;種植泡核桃、桃、李等經濟林果8250畝、近11萬株,人均達2.7畝。人均5畝的經濟林,已經成為可以世代享用的綠色產業。今年4月30日,採茶季節還未過半,茶葉收入家家逾萬元,其中185戶在1.5萬元以上,最高的5戶戶均達到3萬元。產業生態化、生態產業化的新型農業產業已經完全成型,可持續發展、小康生活在變為現實。

有了經濟實力的安石農民,不再安於吃好穿好了,他們的品位在變,改善人居環境成為農民民眾的願望。幹部民眾熱情高漲,已經把村裡的14.75公里道路建成平坦的衛生路;全村759戶農戶已有556戶建起沼氣池,告別了煙燻火燎的燒柴做飯時代,成為了沼氣新村。毫無疑問,有了紮實經濟基礎支撐的安石農民,衛生路、清潔能源遠遠不能滿足他們的願望。他們底氣十足,開始嚮往新民居建設,已有189戶農戶改造和新建了住房,其餘農戶也已經做好規劃,準備改造和新建。

物質水平在提升,農民生活的內容在豐富。黨員電教活動、茶葉專業技術協會、養殖業協會、林果業協會、信用協會、花卉協會、書法協會、文藝活動小組,各種各樣打上了時代烙印新元素,注入到了百姓生活中。僅是文藝活動,就有山歌隊、打歌隊、腰鼓隊、合唱隊。爭創文明戶、爭做文明人,在這裡蔚然成風。423戶農戶的門頭掛上了十星級文明戶的牌子。“誠信”已經成為這個村的一張名片,88戶農戶已經被評為“特等信譽戶”,200戶農戶已經成為“優秀信譽戶”。一切變化,都在彰顯著新型農民的特質。

在安石村,可以看到我市以“三村”工程建設為載體的新農村建設的巨大效應,看到令人欣喜的社會主義新農村雛形。

自然保護區

臨滄地區已有5個自然保護區,面積達254872.3公頃(增加5532.5公頃),占全區國土面積的10.42%。

自然保護區建設是臨滄地區“青山綠水”工程建設的重要組成部分,也是臨滄地區實現“園林化大區”的重大舉措。目前,區共有自然保護區5個,分別是:

金絲猴

金絲猴2、永德大雪山省級自然保護區。1986年省政府批准建立,地處永德縣,面積15786公頃。主要保護對象為以中山濕性常綠闊葉林為代表的南亞熱帶山地垂直自然生態系統及黑長臂猿等珍稀特有野生動植物物種。目前正在申報國家級自然保護區。

3、臨滄瀾滄江省級自然保護區。1999年6月省政府批准建立,地處鳳慶、雲縣、臨滄、雙江、耿馬5縣,由9個子保護區組成,面積143896公頃。主要保護對象為完整的中山濕性常綠闊葉林和季風常綠闊葉林森林生態系統、長臂猿等珍稀特有野生動植物物種和野生古茶樹群落。

4、南捧河省級自然保護區。1999年10月省政府批准建立,地處鎮康縣,由4個子保護區組成,面積36970公頃。主要保護對象為季風常綠闊葉林及棲息其間的黑長臂猿、綠孔雀等珍稀特有野生動植物物種。

5、德黨後山縣級自然保護區。1984年永德縣政府批准建立,地處永德縣,面積7333.3公頃。主要保護對象為季風常綠闊葉林及棲息其間的綠孔雀等珍稀野生動植物物種。

旅遊景點

財神殿

財神殿座落於臨滄市東南三公里的靈山寺,以優美的環境,濃厚的地域文化氣息,吸引了無數遊人香客,堪稱臨滄有名的旅遊勝地之一。

記者在靈山寺了解到:近來該寺又新添了許多亮點,財神殿和凌霄寶殿。財神殿由康士培先生等人設計,趙萬華先生投資二十餘萬元捐建。

財神殿屬鋼筋混凝土結構,配置古典式木門窗,金黃色琉璃瓦屋面,門柱有楹聯三幅,內供奉有“五財神”此工程已基本完成,正在彩繪之中,計畫2月5日舉行“開光”儀式。此外,凌霄寶殿由於資金等問題才完成屋面骨架,其餘建設還需社會集資籌建。

靈山寺經過改建和規範,各種管理制度已初步健全。並已00做了遠景規劃。

記者深信在各級黨委和政府的正確領導下,各界人士的無私援助下,靈山寺將成為一個綜合、最佳化的旅遊景區。為臨滄的旅遊業增亮添色。

瀾滄江流經臨滄境內二百多公里,在此段流域上建成的三座百萬級千瓦大電站-漫灣、大朝山、小灣電站--亞洲最高壩電站,三大電站形成了氣勢磅礴,雄偉壯麗的瀾滄江高峽百里長湖景觀。湖面平靜秀麗,胡灣半島星羅棋布,兩岸山峰秀麗,蒼峻巍峨,珍稀動物繁多,風景如詩如畫。沿線依次分布著瀾滄江大峽谷,雲海山莊,忙懷、曼志新石器遺址,朝山寺,滇緬鐵路遺址,民族風情村,電站景觀等眾多景點。

大雪山

大雪山臨滄大雪山位於大朝山電站西岸的臨滄縣境內,緊靠214國道,臨(滄)幫(幫東)公路直達景區腹地。景區由大雪山的雪山洞、主峰石、杜鵑林、桫欏群、黃草壩等18個景點組成,總面積160平方公里,海拔3429.6米。景觀隨立體氣候和季節的變化而變化。山頂白雪皚皚,雲海日出,賞心悅目。山腰林海茫茫,杜鵑花成林成片,四季花卉變化無窮。山間瀑布、溪流終年不斷。山下電站轟鳴、平湖清波蕩漾。隨著瀾滄江梯級電站開發,交通逐步得到改善,遊人會日益增加,開發臨滄大雪山風景名勝區前景廣闊。

廣允緬寺

廣允緬寺位於滄源自治縣城勐董大街北側,始建於清代,為小乘佛教建築。現存住殿面闊14.8米,進深24.4米,為穿斗世木架結構,由一圍廓式歇山頂三重檐殿堂與四方形五重檐亭閣組合而成。殿堂內牆壁及藻井均有彩畫,大殿內牆面的10幅壁畫,共48平方米,保存完好。建築藝術上,漢式建築的外形與傣族寺院內部有機結合,別具一格。已被列為全國重點文物。滄源自治縣距昆明840多公里,昆明各大汽車客運站有客車前往。

耿馬南汀河

耿馬南汀河風景名勝區位於耿馬傣族佤族自治縣境內,由四片一線組成,即孟定片區、景戈片區、福音山片區、清水河片區、孟省——清水河旅遊線,總面積約146平方公里。景觀有俗稱版納、瑞麗、孟定“三姐妹”風光秀麗的孟定壩亞熱帶風光;有鬱鬱蔥蔥的原始熱帶雨林、季雨林景觀;有豐富的珍稀瀕危植物景觀;有蒼翠碧綠的大青山、火草山生物景觀;有豐厚的民族文化、民族風情、民族服飾、工藝品;有眾多的佛寺、白塔、岩畫、古人類穴居遺址等名勝古蹟;有熱鬧非凡的陣定邊貿口岸。可供邊貿購物、邊境跨國旅遊觀光,邊疆民族文化、邊境商貿歷史考察研究。

滄源崖畫

崖畫

崖畫滄源翁丁佤族原始群居村落

翁丁佤族原始群居村落位於滄源佤族自治縣翁丁村,周圍自然景觀優美,民族風情濃郁,翁丁寨保留了原始佤族民居建築風格和原始佤族風土人情,是迄今為止保存最為完好的原始群居村落,是臨滄人文風情旅遊的必游景點。

五老山森林公園位於臨滄縣城郊25公里處,其風光在歷史上曾為緬寧十佳之一,傳說因為酷似五位仙人座以論道而得名。景區內山川壯觀、奇石林立、密林入海、流泉飛瀑、湖光山色、鳥語花香、天象奇景可謂美不勝收。主要景點有五老飛瀑,情人谷,鹿戀湖,金竹林大疊水,五峰亭等,集雄、險、奇、秀、幽諸美學特徵為一體,是大自然賦予的極佳旅遊地。