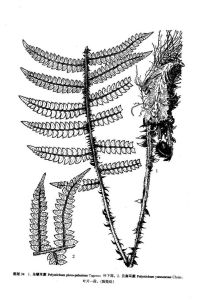

烏鱗耳蕨

烏鱗耳蕨種中文名:烏鱗耳蕨

種拉丁名:Polystichumpiceo-paleaceumTagawa

科中文名:鱗毛蕨科

科拉丁名:Dryopteridaceae

屬中文名:耳蕨屬

屬拉丁名:Polystichum

中國植物志:5(2):114

形態特徵

植株高48-95厘米。根狀莖短而直立或斜升,密生線形棕色鱗片。葉簇生;葉柄長16-32厘米,基部直徑2.0-3.5毫米,黃棕色,腹面有縱溝,密生線形、披針形和較大鱗片,大鱗片卵形、卵狀披針形和寬披針形,二色,中間黑棕色,有光澤,長達13毫米,寬達5毫米,先端尾狀,邊緣近全緣;葉片矩圓狀披針形,長32-63厘米,近基部寬10-22厘米,先端漸尖,能育,向下略變狹或不變狹,下部能育或僅1-2對羽片不育,二回羽狀;羽片17-26對,互生,略斜向上,具短柄,披針形,先端漸尖,向基部不變狹,基部不對稱,近基部羽片長6-12厘米,寬1.3-2.8厘米,一回羽狀;小羽片9-16對,互生,具短柄,矩圓形,長0.8-1.6厘米,寬0.4-0.7厘米,先端急尖,基部楔形,上側具弧形耳狀凸,邊緣近全緣或具極淺鋸齒,齒端具短芒或少數大型個體具長芒,羽片基部上側一片最大,具深缺刻;小羽片具羽狀脈,側脈6-8對,二歧分叉,明顯。葉草質,上面生極少數、下面生較多短纖毛狀小鱗片;葉軸腹面有縱溝,背面密生棕色線形,披針形鱗片和較大鱗片,大鱗片卵狀披針形,二色,中間黑棕色,具光澤,長達8毫米,寬達2.5毫米,先端具尾狀尖頭,邊緣具不規則小齒;羽軸腹面有縱溝,背面生線形、棕色鱗片。孢子囊群每小羽片4-6對,主脈兩側各1行,中生,生於小脈末端;囊群蓋圓形,盾狀,邊緣不規則齒裂。染色體2n=164。分布範圍

產陝西南部、甘肅(康縣、文縣)、台灣(台南、台中、嘉義、宜蘭)、四川(四川盆地邊緣)、貴州北部、雲南、西藏東南部。阿富汗東北部,印度南部,克什米爾地區至印度東北部緬甸、斯里蘭卡、日本也有分布。

生長習性

生海拔1200-3400米的山溝、溪邊、河谷林下的岩壁,石隙或濕地。

模式標本

模式標本采自中國台灣台南縣阿里山。

相關信息

本種最重要的特徵是,葉片矩圓狀披針形,葉軸具二色鱗片,小羽片上側無鋸齒或具極淺鋸齒。鱗毛蕨科植物(一)

| 有14屬,約1000種,世界廣布。除 Phanerophlebia Presl 屬產南美洲熱帶外,舊大陸有13個屬。中國13個屬均產,450種。 |