中國近代文學家、翻譯家

人物簡介

林琴南,即林紓(1852—1924年),中國近代文學家,翻譯家、書畫家。原名群玉、秉輝,字琴南,

他曾在居室的牆上畫了一口棺材,旁邊寫道:“讀書則生,不則入棺。”這奇怪的“棺”銘,就是林琴南用心激勵自己發憤苦學的座右銘。

中國傳統的所謂 “古文”,特指淵源於先秦兩漢諸子百家,興盛於唐宋八大家,流傳於明清,反對一味追求華麗奢靡形式的駢體文,而主張“文以載道”,並區別於古代詩、詞、曲、賦和小說的古代散文。林琴南不僅是一位不懂外語但譯著風靡天下的“曠世譯才”,而且還是中國文化史上最後一位古文大師。 林琴南幼年曾受外祖母鄭太孺人的啟蒙教育,熟讀《孝經》,“畏天而循分”是其一生的座右銘。林琴南11歲時,跟隨薛則柯老先生讀書。薛氏“長髯玉立,能顛倒誦七經”,“鯁直好忤人”, 鄙棄八股文,獨喜歡歐陽修的古文和杜甫的詩,因無科舉無名而孤寂貧窮,平生唯以課蒙自娛。林琴南在《薛則柯先生傳》中稱,“先生,隱君子也”。師生情篤無間,這對林琴南一生的文化選擇取向影響深遠。後來,林琴南轉而讀同縣李宗言家所藏書不下三、四萬卷,博學強記,這使其奠定了紮實的傳統文化學養根底。林琴南在18歲與劉瓊結婚後,受飽讀詩書而崇尚宋明理學的岳父劉有棻的影響很深,在青年時代就堅定了“忠孝之道一也,知行孝而復母仇,則必知矢忠以報國恥”的思想意識。思想追決定行為,傳統儒學的價值觀念一旦成為林琴南堅定不移的安身立命之道,就注定其最終成為“犬馬戀主”效忠清室的遺老,其文化觀念由維新而漸趨保守,與其以“忠君”來彰顯“愛國”的政治思想大有關係。

光緒二十三年(1897)任“蒼霞精舍”中學堂漢文總教習,主授《毛詩》和《史記》,後曾任杭州東城講舍講席。光緒二十六年(1900),在北京任五城中學國文教員。翌年在北京任金台書院講席,兼任五城學堂國文總教席,結識“曾門四弟子”之一的桐城派大師吳汝綸,所作古文頗為吳汝綸所推重,由是聲名益著,光緒三十二年(1906)任京師大學堂經文教員。

辛亥革命後,入北洋軍閥集團著名政客徐樹錚所辦正志學校執教,推重桐城派古文;後在北京專以譯書售稿與賣文賣畫為生。

1924年病逝於北京,享年72歲。

人物評述

林琴南在晚清士林中是一個很複雜的人物,其政治思想既有維新變法的激進一面,又有反對廢除封建帝制的保守一面;其在文化思想上,既是西洋文學的啟蒙大師,又是傳統古文的衛道士。他是一難得性情中人,也是一主張愛國救的仁人志士。1884年,中法戰爭爆發,中國南洋水師在法國堅船利炮的侵略攻擊下,損失軍艦十多艘,死傷官兵700多人,他聞訊痛斷肝腸,嗚嗚大哭,並於三月後在福州街頭攔馬向欽差大臣左宗棠請願,請求查辦嚴懲當初謊報軍情、掩蓋損失的軍務官員,當其時疾呼救國之時,“目光如炬”。

當甲午戰爭之後,特別是1897年德國占膠州灣之後,西方列強掀起瓜分中國的狂潮,就在康有為等“公車上書”之時,其與高鳳歧等人也曾三次上書御史台,強烈抗議德國強占土地,並陳述籌餉、練兵、外交、內治四項建議,與康梁同屬主張變法維新一黨。1897年,他還專門印行了自己的白話新詩集——《閩中新樂府》。

林琴南作為中國古文歷史上的最後一位古文大師,其平生對古文滿懷崇高感、責任感和使命感,熱心從事古文的寫作、選評、教授和理論撰述,抱著 “力延古文之一線” 信念,與古文相伴直到生命最後一息。曲終而奏雅,在中國文化逐漸走出傳統古文那種古色古香的迎來白話文盛世之前,林琴南為往聖繼絕學,把中國傳統的古文推到了一個歷史所允許達到的最高峰。

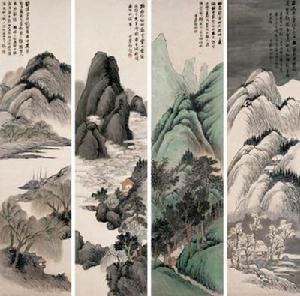

林琴南一生,在翻譯、古文、詩詞,繪畫等方面都有很深的造詣,但他最看重的是自己的古文成就。他對康有為贈詩稱讚“並世譯才屬嚴林”並不買賬,認為康有為只稱頌其譯著,而不誇讚其古文,是“捨本逐末”。他在《桐城吳先生點勘史記讀本序》中不僅推重桐城派大師吳汝綸評點《史記》是“發神樞鬼藏之秘”,而且在《贈馬通伯先生序》對自己的古文能得到吳汝綸“是抑遏掩蔽,能伏其光氣者”頗為得意。其實,他雖然標榜桐城派,但是其古文跟桐城派並不相同。像《冷紅生傳》、《先妣事略》、《蒼霞精舍後軒記》、《趙聾子小傳》,都善於敘事抒情,寫得生動而有感情,或雜以詼諧,能感動人,不像桐城派文的謹嚴而較平順。

一、古文創作:林琴南在1882年中舉至1909年間,他呼喚維新,醉心翻譯,古文寫得較少,但1910年到1924年病逝的12年間,卻創作了大量的古文,一連出了三本古文集子---《畏廬文集》、《畏廬續集》與《畏廬三集》。

二、古文選評:為林琴南弘揚古文,嘔心瀝血,編選了一系列古文評註。1907年到1910年末,林琴南應商務印書館之約,選編了《中學國文讀本》,分十卷出版,選文內容由清朝上溯至先秦,逐篇詳加評語,頭頭是道;1913年出版了兩卷本的《左孟莊騷精華錄》;1918—1921年間出版了十卷本的《古文辭類纂選本》;1921年出版了《左傳擷華》;1923年出版了《莊子淺說》;1924年出版了總計15冊16種的《林氏選評名家文集》。另外,他在1916年還別出心裁地出版過一套總計六冊的《淺深遞進國文讀本》,選170篇古文為範文,自己各按原題原意重寫兩篇,其一文字較淺,其二文字較深,目的在於幫助小學生掌握古文的寫法,可見其良苦用心。

三、古文研究:林琴南1914年在商務印書館出版了兩卷本《韓柳文研究法》,1916年北京部門印書局出版了其主要古文理論著作《春覺齋論文》。1924年林琴南逝世後,其門弟子朱羲胄又依據去生前講課筆記整理出版了《文微》。另外,其還有一些論述古文見解的理論文章散見於處。章太炎的大弟子黃侃曾對《文微》頗為讚譽,“謂彥和以後,非無談文之專書,而統紀不明,倫類不析,求如是書之籠圈條貫者,蓋已稀也。”林琴南作為傳統古文理論的終結,總結和豐富了傳統古文藝術理論,強調“義理”與“義法”並重,是中國傳統古文理論的集大成者。

國學大師梁啓超對有清代學術文化人物之評價相當客觀公正,他在《清代學術概論》中自述:“啟超夙不喜桐城派古文,幼年為文,學晚漢魏晉,頗尚矜煉,至是自解放,務為平易暢達,時雜以俚語韻語及外國語法,縱筆所至不檢束,學者競效之,號新文體。老輩則痛恨,詆為野狐。然其文條理明晰,筆鋒常帶情感,對於讀者,別有一種魔力焉。”自知者明,知人者智。梁啓超自我認知定位很準確,對晚清時代嚴復和林琴南的翻譯也有相應的評價:“時獨有侯官嚴復,先後譯赫胥黎《天演論》,斯密亞當《原富》,穆勒約翰《名學》、《群己權界論》,孟德斯鳩《法意》,斯賓塞《群學肄言》等數種,皆名著也。雖半屬舊籍,去時勢頗遠,然西洋留學生與本國思想界發生關係者,復其首也。亦有林紓者,譯小說百數十種,頗風行於時,然所譯本率皆歐洲第二三流作者。紓治桐城派古文,每譯一書,輒‘因文見道’,於新思想無與焉。”

正因為林琴南“每譯一書,輒‘因文見道’,”所以當梁啓超的“新文體” 衝擊桐城派古文特別是後來五四新文化運動為矯枉過正而抨擊古文為“選學妖孽”與“桐城謬種”之時,標榜“生平未曾言派”,以“取徑端而立言正”,但事實上最服膺桐城派古文祖師姚鼐的林琴南,便義無反顧地地堅定站在了捍衛桐城派古文的文化陣營。陳希彭在為林譯小說《十字軍英雄記》所做的序中曾如此評說:林琴南認為“天下之理,制器可以日求其新,惟行文則斷不能力掩古人。”“取徑於左之傳,馬之史,班之書,昌黎之文。以為此四者,天下文章之祖庭也。”林琴南為了維護古文的儒學道統思想,甚至在《與姚永朴書》中對平生致力於弘揚國粹的章太炎頗有微詞,竟然指責章氏是“庸妄巨子,剽襲漢人余唾”,認為章氏古文 “以閒扯為能,以蔸酊為富,補綴以古子之斷句,塗堊以《說文》之奇字,意境義法,概置弗講。”這明顯是為桐城派張目。

辛亥革命後,清朝帝制崩潰,中華民國新生,滄桑顛倒,天變道銷。由於儒家文化有著兩千多年高居廟堂的官學傳統,所以很不甘心推出社會主流文化舞台,於是康有為、陳煥章等人就組織“孔教會”以求維繫。林琴南在《畏廬詩存·自序》里說,“革命軍起,皇帝讓政。聞聞見見,均弗適於余心”,“惟所戀戀者故君耳”。他雖然沒有在清朝做官,卻十謁光緒帝的陵墓。因此,入民國後,他和桐城馬其昶、姚永朴相繼離開北京大學。既然林琴南在文化思想上保守,主張“文以載道”,孔教會自然將其引為同志。1912年,但林琴南在孔教會講演《論古文雖為藝然純正》,說:“古文一道,不能以一人之見,定為法律”。“文字有義法,有意境,推其所至,始得神韻與味。神也、韻也、味也,古文之止境也。”林琴南倡導古文與孔教會維繫孔孟程朱之道在文化方向上是一致的。

1913年春秋之交,京師大學堂文科學生畢業,林琴南作《送大學文科畢業諸學士序》云:“嗚呼,古文之敝久矣。大老之自信而不惑者,立格樹表,俾學者望表赴格,而求合其共度,往往病拘攣而痿於盛年。其尚恢復者,則又矜;多務博,舍意境,廢義法,其去古乃愈遠……意所謂中華數千年文字光氣,得不暗然而熸者,所恃其在諸君子乎。世變日滋,文字固無濟於實用。苟天心厭亂,終有清平之一日。則諸君力延古文之一線,使不至於顛墜,未始非吾華之幸也。”1915年,其為“國學扶輪社”編纂的《文科大辭典》作序云:“綜言之,新學即昌,舊學日就淹沒,孰於故紙堆中覓取生活?然名為中國人,斷無拋棄其國故而仍稱民者,仆承令大學文科講習,猶兢兢然日取左、莊、騷、史、漢八家之文,條分縷析,與同學看之。明知其不適於用,然亦所以存國故耳。”

在“五四”高潮期間,林琴南分别致函北京大學校長蔡元培和上海南洋大學校長唐文治,對新文化運動進行種種責難和非議。1919年3 月18日,林琴南在《公言報》上刊出給蔡元培的一封公開信,指責北大庇護反對孔教、懷疑孔教、欣賞白話文學的教授,並在《答大學堂校長蔡鶴卿太史書》中稱:“若盡廢古書,行用土語為文字,則都下引車賣漿之徒所操之語,按之皆有文法”,“凡京津之稗販,均可用為教授矣。”

1919年2、3月,林琴南在北大的門生張厚載將乃師所寫的《荊生》、《妖夢》拿到上海《新申報》上發表,將北大蔡元培、陳獨秀、胡適、錢玄同挨個醜化一通。林琴南為了對抗新文學,竟然不惜顢頇可笑地使用了人身攻擊戰術。如此一來,作為國故舊學陣營中堅固衛道士的林琴南,從進入民國之後一直在政治思想上的偏執保守而因為要極力倡導古文,反對白話文,直接變成了五四新文化運動的典型對立面,這也就難怪其被新文學界斥為“選學妖孽,桐城謬種”之流了。

林琴南這兩篇含沙射影得攻擊白話文的小說,自然遭到了以《新青年》和《新潮》等報刊為陣地的新文化陣營的迎頭痛擊,也導致張厚載被北大以“在滬通訊,損壞校譽”之名開除了學籍。

年近古稀的林琴南真乃性情中人,敢作敢當,其愧於連累學生,同時也悔感辱罵和恐嚇誠非君子之道,於是馬上寫信給各報館,公開承認自己借小說罵人的錯誤。陳獨秀對其道歉給予積極回應:“林琴南寫信給各報館,承認他自己罵人的錯處,像這樣勇於改過,到很可佩服。”

或許思想敏銳的林琴南很快也隨之感到了隻身捍衛古文以與整個新文化陣營對壘的難堪,剛在報上就《荊生》、《妖夢》道歉之後不久,緊跟著又在《公言報》上發表了《腐解》一文,以“衛道士”自況而又自嘲:“………予乞食長安,蟄伏二十年,而忍其饑寒,無孟韓之道力,而甘為其難。名曰衛道,若蚊蚋之負泰山,固知其事之不我乾也,憾吾者將爭起而吾彈也。然萬戶皆鼾,而吾獨作晨雞焉;萬夫皆屏,吾獨悠悠當虎蹊焉!七十之年,去死已近。為牛則羸,胡角之礪?為馬則弩,胡蹄之鐵?然而哀哀父母,吾不嘗為之子耶?巍巍聖言,吾不嘗為之徒耶?苟能俯而聽之,存此一線倫紀於宇宙之間,吾甘斷吾頭,而付諸樊於期之函。裂吾胸,為安金藏之,剖其心肝。黃天后土,是臨是監!子之掖我,豈我之慚?”。我們從中不難感受到老夫子文化心靈的孤獨與無奈。

林琴南雖然對白話文不屑一顧,對倡導新文學的陳獨秀和胡適等人攻擊不遺餘力,但是白話文陣營對其用古文義法翻譯西洋小說的文學成就並不諱言。胡適後來在《五十年來中國之文學》中說:“平心而論,林紓用古文做翻譯小說的試驗,總算是很有成績的了。古文不曾做過長篇的小說,林紓居然用古文譯了一百多種長篇的小說。古文裡有很少滑稽的風味,林紓居然用古文譯了歐文和狄更司的作品。古文不長於寫情,林紓居然用古文譯了《茶花女》與《迦因小傳》等書。古文的套用,自司馬遷以來,從沒有這種大的成績。”充分肯定了林譯小說在體制、內容、風味上對傳統古文的突破。

錢鍾書先生也曾專作《林紓的翻譯》一文,認為古文風格的“林譯小說”比其所譯的西洋文學原著還好,詼謔者留之,羅嗦者去之,既傳達原著風格韻味,又以古文義法來解構西洋小說,對原著中之弱筆處加工、改造和潤色,把語感和文體分開,融會貫通,使古文“不古、不純、不雅”,因勢因境因時而變,擴展了桐城派古文之空間。錢鍾書是學貫中西而又博通古今的學術大師,其對“林譯小說”的這種高度評價,絕非溢美之辭。

事實上,“林譯小說”雖然內容是西洋文學,但卻有著中國傳統古文的流風遺韻;儘管“林譯小說”是古文體裁,但其在語言上已經摸索出新文學話語的表述路徑。其既繼承了傳統古文的某些優點和風格,同時又衝破了古文森嚴的文戒,在語法、句法上進行了必要的革新,把白話口語、外來語乃至歐化句法引入譯文,對於近代文學語言由舊向新的過渡轉型產生了重要影響。

林琴南一生醉心痴迷於古文,直至逝世前一月寫的遺訓十條中,他還特意為擅長古文辭的四子林琮寫了一條:“琮子古文,萬不可釋手,將來必為世所寶。”截至其彌留恍惚之際,仍以手指在林琮手上寫道:“古文萬無滅亡之理,其勿怠爾修。”

林琴南作為中國最後一代古文大家,其對古文率真的熱愛和執著的捍衛,已經化為中國近現代文化史上的一道古色古香的風景。林琴南的肉體生命離開我們已經八十多年了,古文與白話文之間的口誅筆伐也早已經化為歷史的雲煙,其拚命維護的中國傳統古文與奮力抨擊的白話文都遵循人類文明自身的邏輯規律在並行不悖地延展著。我們今日研究中國近現代文化史,心平氣和地反觀和省思民國前期那一場古文與白話文之爭,就可以明白,白話文陣營胡適等說“文言是死文字”、“古文是死文學”,雖然是為了矯枉過正而故意為之,是一種為立新而破舊的文化發展策略,目的是使白話迅速獲得“言文合一”的合法地位,但也不能不說是有點意氣用事,也帶有民族傳統文化虛無主義的傾向。而林琴南古文陣營的代表與白話文諸公相互攻訐,正如楊聯芬《林紓與新文化》一文所說的那樣,“頗像一位器量狹窄的老者與一群明知故犯的頑童的對罵——在論戰中雙方都因對方的存在而常常“被迫”有些非理性。”其實,林琴南老先生並非絕對反對白話文,他自己也曾寫過一些白話詩,甚至印行過白話詩集《閩中新樂府》,其之所以與新文化派大開戰陣,主要是因為他看到了倡導白話文者公開發出的要絕對徹底廢除古文的宣戰書,一生視古文如命脈的林琴南看到新文化陣營氣勢洶洶地要將古文斬盡殺絕,想不通,氣不平,於是只有拍案而起,以殉道者的姿態赤膊上陣來應戰了。新文化陣營怒斥古文是“選學妖孽,桐城謬種”,近乎謾罵,林琴南也就以牙還牙地嘲笑白話是“引車賣漿之徒所操之語”,“不值一哂”。此後中國文化八十多年的發展歷史表明,林琴南奢望靠一己之力弘揚古文而阻止白話文在士林之流行,固然難免螳螂擋車,自不量力與自取其辱之尷尬境遇,但是胡適等白話文倡導者在五四時期就斷言古文必定迅速絕滅,自然也有點不知“抽刀斷水水更流”這種文化歷史發展規律大道的狂妄淺薄,雙方都有點意氣用事了。

在中國近現代文化史上,林琴南以自己獨特翻譯方式奉獻給社會文化界的大量西洋小說,滋養了一代文學新人,用高古典雅的中國古文話語表述形態,開創了中國的西洋文學新風,是名揚天下的西洋文學啟蒙大師,他對西洋文藝復興的歷史很熟悉,他認為中國的新文化運動好比歐洲的文藝復興,歐洲文藝復興也沒有將他們“古文”拉丁文徹底廢除,中國這批追隨歐洲文藝復興的年輕人何以比他們的精神導師更極端呢,所以他在《論古文之不當廢》一文中就明確宣稱,“知臘丁之不可廢,則馬、班、韓、柳、亦有其不宜廢者。”如此看來,在近現代中國文化中西新舊之學的衝突與融合歷史上,林琴南老夫子也並非缺乏應有的文化理性。

解鈴還須系鈴人。可以告慰林琴南老先生在天之靈的是,就在其逝世兩年頭上的1926年,曾幾何時在文白之爭中作為其主要對手的胡適先生就在《林琴南先生的白話詩》一文中對其有了相當理性的文化評價:“我們這一輩的少年人只認得守舊的林琴南,而不知道當日的維新黨林琴南。只聽得林琴南老年反對白話文學,而不知道林琴南壯年時曾做很通俗的白話詩,——這算不得公平的輿論”。

不懂外語的近代中國翻譯大師

林琴南青年時代便對西方作品頗有興趣。他關心世界形勢,認為中國要富強,必須學習西方。中年而後,“盡購中國所有東西洋譯本讀之,提要鉤元而會其通,為省中後起英雋所矜式”,他還常向洋務運動時期建在馬尾的福州船政學堂師生“質西書疑義”。但是,他不懂外語,不能讀原著,故只靠“玩索譯本,默印心中”,後來他與朋友王壽昌、魏易、王慶驥、王慶通等人合作,由精通外語的朋友先閱讀引文,再用漢語向他口頭講述外文書的內容,然後由他整理成書面漢語言文字。就按這種特殊的翻譯方式,他筆述了英、法、美、比、俄、挪威、瑞士、希臘、日本和西班牙等十幾個國家的幾十名作家的作品。一生譯著甚豐,翻譯小說達二百餘種,曾被後世譽為“譯界之王”。

林琴南的第一部翻譯小說《巴黎茶花女遺事》的出爐是頗為不易的。由於妻子劉氏病故,林琴南一直傷感寡歡。當年夏季,在家人的勸慰下,他到馬尾訪友散心。福州船政局摯友魏瀚倡議,由船政學堂法文教習王壽昌邀請林合作翻譯法國著名作家小仲馬的《茶花女》一書。林琴南因不諳外文,起初不同意。但架不住朋友一再勸說,只好答應幾日後與眾朋友一同出遊,前往石鼓山的畫船上,邊遊玩,邊試譯。於是,中外文化交流史上出現了這樣的特殊畫面:晨曦江上,霞光微瀾;船外兩岸翠嵐,白帆如織;船中酒香四溢,其樂融融。王壽昌臨窗而作,手捧《茶花女》法文原本,一邊瀏覽,一邊用漢語口述。林琴南臨桌站立,揮筆提墨,下筆如飛,“耳受手追,聲已筆止。”只見墨硯幾空,白紙上下交換,林琴南文思敏捷,揮灑成篇。就這樣,在近代文學翻譯史上曾產生巨大反響的《巴黎茶花女遺事》,以奇特的方式,從不懂外文的林琴南手中以古文譯出。王壽昌成為與林琴南首次合作翻譯外國小說的人。但書刻印的時候,兩人都沒有署真名,因為在科舉時代的文化界,“小說家言”是不登大雅之堂的,只能算是茶餘飯後的談資而已矣,很少有人公然以小說家自居。

林琴南的翻譯是與其社會理想緊密相連的,儘管他作為一介書生無心政壇,但是對時勢的關注卻不亞於政壇官員。為了開通民智,激勵民氣,他當時急於翻譯有這類思想意識的西方政治小說或英雄傳記。他曾找到兩種版本的《拿破崙》,請精通法文的人為他翻譯,因該書典故太多,又無相應辭書檢索,只好作罷。

後來,林琴南精通英文的朋友魏易借來美國斯土福夫人的《黑奴籲天錄》(今譯《湯姆叔叔的小屋》),想與林琴南合作翻譯,兩人一拍即合。盛夏,“湖上望瀛樓”,兩書生揮汗伏案,魏易口述原著,林琴南筆下生風,滿腔的悲憤和著滿腹的悲傷,僅僅兩個月的時間,就完成了該書的全部翻譯工作。《黑奴籲天錄》產生了巨大的社會反響,當時只要稍有愛國心的人,對維新抱有同情的人都讀過這本書。時在日本求學的魯迅,於1904年收到友人寄來的《黑奴籲天錄》,驚喜莫名,他在《致蔣抑卮》的信中,感慨地寫道:“漫思故國,來日方長,載悲黑奴前車如是,彌益感喟。”很多人讀後,撰文作詩,要求同胞們奮起自救。

顯然,林琴南已把自己的文學翻譯事業自覺地與盡帶中華民族救亡圖存的愛國事業聯繫在了一起。從1903年起,他一連翻譯了多部以戰爭、英雄俠義為題材的歷史著作和小說。如《布匿第二次戰例》、《利俾瑟戰血餘腥記》、《滑鐵盧戰血餘腥記》、《埃司蘭情俠傳》、《十字軍英雄記》、《撒克遜劫後英雄略》、《劍底鴛鴦》等。許多作品都是感於時勢而譯,在《滑鐵盧戰血餘腥記》的序言中,他說:“讀是書者,當知畏廬居士,有無窮淚寓乎其中也”。庚子事變,八國聯軍侵華,他希望國人能夠洗雪國恥,振興家園。這些譯著是他寓情含淚的吶喊,是一個有良知的中國人的希望。

1905年至1906年間,林琴南翻譯了不少驚險小說,如英國哈葛德的《埃及金字塔剖屍記》、《.蠻荒誌異》、《霧中人》,笛福的《魯賓遜漂流記》等等。這類小說遭世人批評甚多,認為林琴南一味獵奇,於世人無益。但讀讀林琴南所作的序,就知並非如此。1906年在《霧中人》序中言:“余老矣,無智之勇,而又無學,不能肆力復我國讎,用苞其愛國之淚,告之學生;又不已,則肆其用力以譯小說,其於白人之吞併斐洲,累累見之譯筆。非好語野蠻也,須知百人可以併吞斐洲,即可以併吞中亞,……當知畏廬居士之翻此書,……正欲吾中國嚴防行劫及滅種者之盜也。”可見,林琴南借譯書警醒國人的思想是貫穿始終的。字字血淚,聲聲悲壯,他的激越,他的呼喚,都在漫漫長夜中化作驚雷迴響於中華大地,啟迪了一代又一代的知識分子為國奮戰,為民捐軀。

在“林譯小說”中還有大量言情小說,倫理小說,這些譯作歌頌了忠貞、純潔的愛情,傳播了近代西方追求個性解放,婚姻自由的新思潮。對《迦因小傳》翻譯還引起了文壇的一場風波。林琴南在客居杭州時,讀過署名“蟠溪子”的只有下卷《迦因小傳》譯本,譯者在序言中說,購得原本時既缺半部,自己“郵書歐美名都,思補其全,卒不可得。”林琴南當時就深為遺憾。後來在《哈氏叢書》中意外發現《迦因小傳》,大喜過望。當時想將書寄給“蟠溪子”,但苦於無地址與真實姓名,在朋友的勸說下,林琴南決定自己將全本重譯。豈料此書一經譯出,林琴南便遭到了猛烈抨擊,說他的譯本是“傳其淫也,傳其賤也,傳其無恥也。”原來“蟠溪子”的殘缺是有意而為,他將書中前半部迦因與亨利有一私生子的情節刪去,為的是保全迦因的“貞操”,使她“冰清玉潔”,可謂“用心良苦”。而林琴南將全書譯出,自然是大煞風景,有違傳統的倫理道德理念。林琴南認為“小說之足以動人者,無若男女之情,所為悲歡著,觀者亦隨之悲歡”,所以他在譯作中沒有有意刪去故事情節。然而,他這種大膽豁達,與當時的社會還有很大的距離。當然,林琴南要的並不是世人的推崇,而是想藉此啟發人民擺脫封建束縛,追求自由。儘管他是傳統的文人,有著保守的思想,但在感情上卻對迦因充滿了同情和讚美。

翻閱“林譯小說”,讓人感動的不僅僅是小說中故事本身的奇妙情節,而且還有譯者本人澎湃的愛國主義激情。林琴南是一個有血性剛烈、感情奔放的作家,他常常是噙著熱淚,懷著赤誠,去創作翻譯的。他把自己的譯書作為一種救國的事業。也許,他沒有走在政治的前台,衝鋒陷陣,然而他用手中的一支筆,加入到了拯救民族危亡的大業中,所以他把自己比喻為漫漫長夜中的“叫旦之雞”。

林琴南近30年的翻譯生涯,以1913年譯完《離恨天》為界,明顯地分為前後兩期。前期林譯十之七八都很醒目,後期譯筆逐漸退步,色彩枯暗,勁頭鬆懈。

林琴南是中國近代第一個著名的小說翻譯家。在清朝後期和民國初期,他把西洋小說介紹到中國來,開一代文學新風,是中國近代史上難得的新文化先驅者。儘管他不懂外文,只是“意譯”,其中錯誤甚多,但林氏的文學譯作,對後來民國時期新文化界影響甚深。魯迅說過:“林琴南用古文翻譯的外國小說,文章確實很好,但誤譯很多。”鄭振鐸稱讚林琴南的譯筆“有時連最難表達於譯文中的‘幽默’,在林先生的譯文中也能表達出。”郭沫若也說過:“林譯小說對於我後來在文學的傾向有一個決定的影響”。林琴南的翻譯事業,是典型的“舊瓶裝新酒”,他筆下的文字是地道的中國桐城派古文,而文字內容卻是外國西洋的。在近代中國歷史上,人們喜歡林譯作品,或欣賞林氏那既高古典雅又優美流暢的文字,或喜歡書中洋人那些離奇的故事。這也正因為如此,他的譯作得到了文化界新舊兩派的歡迎。從某種意義上可以說,林琴南的翻譯作品,孕育了“五四”新文學的胚胎,推動了中國文學由中向西和由舊趨新的時代轉型。

林琴南是以不懂外語而譯著等身成就一代翻譯大師之名的。在近代中國翻譯史上,林琴南與嚴復同出在福州,同是中國翻譯界的大名人,康有為曾有有詩稱,“譯才並世數嚴林,百部虞初救世心”。 嚴與林兩人之間關係微妙而深厚。嚴復曾遊學西歐,精通英文,不僅首倡“信、達、雅”三字翻譯學標準,而且譯作了《天演論》、)、《群學肄言》、《原富》、《群己權界論》、《法意》、《社會通詮》、《名學淺說》、《穆勒名學》等西學名著,開創了清末民初西學東漸的新格局,是近代中國的西學啟蒙第一人。按照嚴復的翻譯標準,林琴南的翻譯簡直稱不上是“譯作”。所以,當康有為的“譯才並世數嚴林”一語傳出時,嚴復對人說,康南海真是瞎胡鬧,天下哪有一個連外國文字都不懂的譯才!言下之意,是自己羞與林琴南為伍。林琴南甚至遭遇過嚴復的當面輕蔑,“然幾道生時,亦至輕我,至當面詆毀。”林琴南對嚴復看不起他也很介意,1913年嚴復60壽辰,林琴南作詩奉壽發出了“皆年苦相左,晚歲何推致”的感嘆。林琴南雖然自視甚高,但對學貫中西的嚴復用古文將西學介紹到中國的翻譯功績卻很是欽佩,對嚴復未能實現政治與文化報復感到遺憾和同情。民國初年,嚴復曾列名為袁世凱復辟帝制效勞的“籌安會”,林琴南知道後,氣喘面白的跑到嚴復家問:“又陵,你怎么乾出這樣的事!無論袁家成敗,都是你的盛名之累啊!”為朋友在政治上出醜深感惋惜。袁世凱帝制失敗後,林琴南聽說民國政府當局要緝拿“籌安會”的人,就半夜跑去勸嚴復出門躲一躲。而嚴復卻不以為然,林琴南急得搓手頓足:“不離京,也許要坐牢,老朋友要救都救不來!” 嚴復在為林琴南七十壽辰祝詩中稱:“左海畸人材畏廬,早年補柳遍西湖。數莖白髮看沉陸,無限青山入畫圖。盡有高詞媲漢始,更搜重譯續虞初。饒他短舌成齊俗,佩玉居然利走趨。”嚴復亡故後,林琴南率門生祭奠,作《告嚴幾道文》稱頌嚴復,“君著述滿天下,而生平不能一試其長,此至可哀也。”

儘管林琴南的譯作影響很大,但他並不喜歡以翻譯家自居,更討厭別人說他最擅長翻譯。錢鍾書《林紓的翻譯》一文,講林琴南1931年曾拜訪陳衍先生的故事,很有意思。陳衍先生說,“琴南最惱人恭維他的翻譯和畫。我送他一幅壽聯,稱讚他的畫,碰了他一個釘子,康長素送他一首詩,捧他的翻譯,也惹他發脾氣。”康有為作詩歌頌“譯才並世數嚴林” ,按理說,嚴復和林琴南都該很受用,但卻一語罪兩人。林琴南曾大言不慚地說過:“石遺言吾詩將與吾文並肩,吾又不服,痛爭一小時。石遺門外漢,安知文之奧妙!……六百年中,震川外無一人敢當我者;持吾詩相較,特狗吠驢鳴。”他認為除了明朝的歸有光,六百年來沒人匹敵,恃才傲物如斯,真是狂得離譜。

林琴南之所以不願意別人誇他的翻譯,估計原因有兩層:一是大抵在他心目中,古文的寫作才是最重要的,而翻譯確乎算不了什麼創作。何況古來就有“勿謂翻譯徒,不為文雅雄”之說。他一生中為推廣古文,不惜與新文化陣營對壘,對古文的推崇,至死不渝。二是他可能還是很清醒地意識到了與其精通外語的老鄉嚴復對西方學術文化著作的翻譯相比,他作為翻譯家因不懂外語而不能獨立翻譯,畢竟是學問上的短處。

“林譯小說”成就了一代翻譯大師林琴南,開啟了中國近代西洋文學之門。正如蔣錫金的評價,林譯小說是“中國新文學運動所從而發生的不祧之祖”。

林紓(林琴南)評傳

出版社:中華書局

出版時間:2007-4-1

版次:1頁數:301字數:250000印刷時間:2007-4-1內容簡介本書將要敘述並評論的人物——林紓(林琴南),就是生活在這樣一個“亂世”中的歷史人物。如果把後人對林紓的種種評價歸攏起來,你會發現,他竟像近代社會、近代歷史本身一樣地複雜,一樣地充滿著矛盾:他是一個熱情的愛國者;他是一個頑固的衛道者;他是譯述西洋文學的先驅;他是傳統古文的殿軍;他是“五四”新文學的不祧之祖;他是“五四”新文化運動的頑固反對者;他擁護維新變法;他崇奉程朱義理;他是一位較早覺醒的人物;他是一位效忠清室的遺老……是的,近代社會和近代歷史本身是複雜和充滿著矛盾的,近代歷史人物也不能不是複雜和充滿著矛盾的。

但是,林紓的“全人”是個什麼模樣呢?林紓一生走過什麼樣的人生道路呢?林紓有哪些功過是非呢?怎樣估價林紓的歷史地位、文化價值呢?

這一切,正是本書力圖探究的基本課題。

目錄

第一章 寒門子弟

一、“畏廬身世出寒微”

二、“讀書則生,不則人棺”

三、“畏天而循分”的家教

第二章 壬午舉人

一、喪葬接踵,貧病交迫

二、從“狂生”到“舉人”

三、結交士流與詩社唱和

第三章 宦情掃地

一、六試禮部,不及一第

二、傷時感亂,呼喚救國

三、學嗜宋學,文尊古文

第四章 步入文壇

一、回響維新的詩歌——《閩中新樂府》

二、詩見與詩派

……

附:林紓齎米

原文

閡縣林琴南孝廉紓①六七歲時,從師讀。師貧甚,炊不得米。林知之,亟②歸,以襪實米,滿之,負以致師。師怒,謂其竊,卻弗受。林歸以告母,母笑曰:“若心固善,然此豈束修③之禮?”即呼備④,齎⑤米一石致之塾,師乃受。[注]①林琴南孝廉紓(shū):林紓,字琴南,福建閡縣(今福州人)。近代文學家,尤以翻譯外國小說名世。孝廉,明清時對舉人的稱呼。②亟:急忙。③束修:本指十條幹肉,後來通常指學生拜師或親友之間贈送的禮物。④呼備:叫人準備。⑤齎(jī):攜帶。