簡介

子母印

子母印子母印,又稱“璽印”,起於東漢,盛行於魏晉六朝,是大小兩方或三方印套合而成的印章。印文多作朱文。始於漢代,盛於六朝。一般鑄有獸、龜等鈕,外大印為母,鈕作母獸,空其腹,內小印為子,鈕作子獸,可套入大印內,合成母抱子狀,因稱“子母印”。有母印鈕作獸身,子印鈕作獸首,套合成為完整獸形者,故也稱套印。有一母一子的套印、一母二子的三套印等。

代表

孟騰之印”和“孟琴之印”

子母印

子母印在昭通市現存文物中,有兩件文物引人側目,一件是三聯子母印,一件是騎鹿俑,因造型美觀、製作精巧、年代久遠而被昭通文化人所看重。

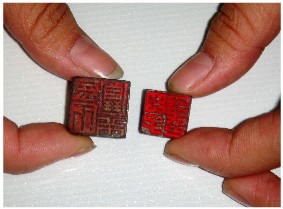

相關資料記述,子母印又稱“璽印”,是大小兩方或三方印套合而成的印章。印文多作朱文。始於東漢,盛於魏晉六朝。一般鑄有獸、龜等鈕,外大印為母,鈕作母獸,內小印為子,鈕作子獸,可套入大印內,合成母抱子狀,因稱“子母印”。有母印鈕作獸身,子印鈕作獸首,套合成為完整獸形者,故也稱套印。市文物管理所館藏的這方子母印就具有這一特點。據悉,市文管所保存的這方子母印是1972年文物工作者在昭通市東郊二坪寨汪家梁堆一古墓中發掘到的,印為合金青銅質,是大、中、小三個互相聯套成一體的子母印。大、中母子兩印為貔貅鈕,大印高3厘米,邊長2厘米,陰刻白文篆書“孟琴之印”4字;中印印高2厘米,邊長1厘米,陰刻白文篆書“孟琴”2字;小印龜鈕形,印高1厘米,邊長0.8厘米,陰刻白文篆書“伯稱”2字。這就是著名的“孟琴之印”。後經國家文物部門鑑定,此三聯子母銅印當為東漢時物,屬國家一級文物。這方子母印一印嵌著一印,小印從中印的後兩腿間套入,中印則從大印的左側的抽屜形缺口處套入,構造精巧,體現了精湛的鑄銅工藝。

無獨有偶,早在1955年8月2日,雲南省博物館文物工作隊就曾在汪家梁堆里掘獲一枚三聯子母印,從形制上,與二十年後在同一地點出土的“孟琴之印”別無二致,只不過所刻的篆字不一樣罷了。早年出土的印章刻的是“孟騰之印”四字,由於出土時銅質氧化嚴重,滯澀,與泥土粘連,以致於中印、小印沒能取出,無法窺見中印、小印所刻字樣。遺憾的是,不知什麼原因,這枚昭通最早出土的三聯子母印被工作組帶回省博物館後卻不幸遺失。

銀質子母印

銀質子母印“孟騰之印”和“孟琴之印”,承載的歷史文化信息非常豐富。“孟騰之印”出土後,由於古人篆隸治印時或追求書法、印文的藝術美,或適應篆刻的結構空間,常增減其筆畫,或作變形處理,以致後人對其解讀甚難,從而產生不同的看法,比如“騰”字,就有釋為“滕”者或古“勝”字,最後還是我市著名學者謝飲澗先生廣徵博引,窮溯其源,參證歷代篆隸金石筆畫之增減範例,才證之為“騰”字;就是“孟”字,這方子母印在篆刻時,其下部“皿”字也常增三豎減兩豎;“琴”字下部的“今”字,則與今天的“今”寫法不同,而是與《六書通》及《金索》著錄中所見的“今”字相近。這兩方子母印,其主人當為孟氏無疑,再印證當時出土子母印時還有眾多鎏金碎銅片、漢花磚、五銖錢、銅帶鉤、陶俑等器物出土,更雄辨地證明孟氏為“南中大姓”之說。兩方印章構造精巧,工藝精湛,既體現了儒學南漸,中原文化進入雲南,在朱提進一步傳播,同時也反映了昭通漢代手工業已相當發達,昭通工業化程度已經具有相當的規模。

細數印章篆刻相關知識

| 印章一種雕刻和書法融合的藝術,是和中國書法、繪畫密不可分的藝術樣式。由於印章獨具特色,所以在古玩鑑賞領域古玩市場中占有較為重要的地位。 | |||

| 龜紐 印泥 朱文 篆刻 玉璽 西泠印社 印紐 印章 花押印 六面印 繆篆 摹印 泥封 泉紐 雙入側刀法 套印 邊款 閒章 肖形印 形肖印 印鼻 撥蠟 蟲鳥印 單入側刀法 浮雕印 半印 篆印 | 漢印 白文 補刀法 鶴印 虎紐 虎印 螭紐 環紐 回文印 九疊篆 連珠印 留刀法 遲刀法 六璽 龍紐 鹿印 馬紐 埋刀法 蜜璽 蜜印 蜜章 沖刀法 鼻紐 穿帶印 牛耕印 噴印 | 平刀法 錢紐 橋紐 秦印 輕刀法 刺刀法 澀刀法 蛇紐 磋印 雙入正刀法 台紐 太平天國木璽 壇紐 挫刀法 提梁紐 鐵筆 亭紐 圖案印 圖像印 橐駝紐 瓦紐 舞刀法 西漢印綬 辟邪紐 單入正刀法 象形印 | 電刻 反刀法 羊紐 陽文 陰文 飛刀法 印床 印規 封泥 鳳紐 伏刀法 元戳 鑿印 正入正刀法 朱記 半通 鑄印 覆斗紐 古鉩 琢印 子母印 廣陵王金璽 金印 開面 圖章 元押 |