介紹

撥蠟

撥蠟古代金屬鑄造的一種方法。用蠟製成模,外敷造型材料,成為整體鑄型。加熱將蠟化去,形成空腔鑄范,澆入液態金屬,冷卻後得到成型鑄件。此法屬於“熔模鑄造”範疇,在古代多用於鑄造具有複雜形制的鑄件。一般認為,埃及早在公元前第三千紀中葉已用失蠟法鑄造金屬飾物,古代印度希臘用失蠟法鑄造出精美生動的青銅像。公元16世紀初義大利著名匠師切利尼(B.Cellini,1500~1571)詳細記述了失蠟鑄像的工藝過程和所用工料。

亦可製作金屬印章。一般先雕刻蠟模,外而用泥作范,熔金屬注入泥范而成。古代鑄印,有些只鑄印坯,然後刻鑿印文;也有印坯及印文連同澆鑄的。這類印文,精巧工整,別具一格,為後世篆刻家所取法。

鑄件

撥蠟

撥蠟中國已知最早的失蠟鑄件,是河南淅川出土的春秋晚期銅盞部件和銅禁(約公元前六世紀)。湖北隨縣出土的戰國初期的曾侯乙尊、盤透空附飾(約公元前五世紀),空間結構繁複齊整,鑄作精緻。這些器件獨具的技術特點和藝術風格表明製造這些鑄件的失蠟法是中國古代鑄師獨立創造的。戰國以後,失蠟法的套用範圍逐漸擴大,除鼎、外,還用於鑄造印璽、樂鍾、佛像以及少數民族地區的貯貝器、飾件等。唐初鑄開元通寶,曾以蠟模進呈,可能用於鑄造樣錢。

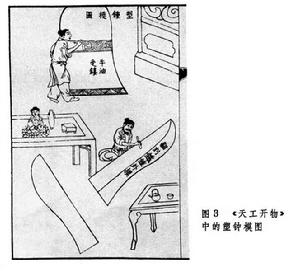

傳統失蠟法的具體工藝記述,首見於宋趙希鵠《洞天清祿集》。元代設失蠟提舉司,專管失蠟鑄造。失蠟法在長期套用過程中,發展出多種工藝類型。用撥塑的方法製作蠟模的,在明清時期稱為撥蠟法。現存北京故宮博物院、頤和園的銅像、銅獅等,代表著明清時期撥蠟法的技藝水平。萬壽山銅亭的部分構件也是用撥蠟法鑄造的。由文獻檔案和實地調查得知,模料為蜂蠟、石蠟和松香,用植物油調製,經反覆拉拔得到良好的塑性。造型時用澄泥漿、紙漿泥或馬糞、麻刀泥分層塗掛中、小型鑄件在窯中化蠟、焙燒、趁熱澆注。大型鑄件,如載“萬鈞鍾”,用地坑造型,模料由蠟和牛油配製,造型材料用石灰三合土和炭末泥,所用蠟料和銅料的比為一比十。金屬液通過槽道澆注。對於批量大的器件,為提高工效,先把蠟片在樣板上壓印出花紋,再拼接成模。《宣德鼎譜》載明代鑄宣德爐用黃蠟作模坯。有些鼎、爐需要量大,當已採用此法。大量史實表明,失蠟法在中國延續不斷地套用,至近代仍廣泛流傳於北京、山西、內蒙古、江蘇、廣東、雲南、青海、西藏等省區。佛山、蘇州等地現仍用上述傳統技法製作藝術鑄件。

相關史料

《唐會要》:“鄭虔《會粹》雲,詢初進蠟樣,自文徳皇后掐一甲跡,故錢上有掐文。”

《宣和博古圖》,在談及周召公尊時,書中有這么一段話:“此尊有五指痕……今此指痕以蠟為模,以指按蠟所成也。”

朱象賢《印典》:“撥蠟之蠟有兩種,一用鑄素器者,以松香熔化,瀝淨,入菜油,以和為度。(作者註:油量)春與秋同,夏則半,冬則倍。一用以起花者,將黃蠟亦加菜油,以軟為度,其法與制松香略同。凡鑄印,先將松香作骨,外以黃蠟,撥鈕刻字,無不盡妙”。

細數印章篆刻相關知識

| 印章一種雕刻和書法融合的藝術,是和中國書法、繪畫密不可分的藝術樣式。由於印章獨具特色,所以在古玩鑑賞領域古玩市場中占有較為重要的地位。 | |||

| 龜紐 印泥 朱文 篆刻 玉璽 西泠印社 印紐 印章 花押印 六面印 繆篆 摹印 泥封 泉紐 雙入側刀法 套印 邊款 閒章 肖形印 形肖印 印鼻 撥蠟 蟲鳥印 單入側刀法 浮雕印 半印 篆印 | 漢印 白文 補刀法 鶴印 虎紐 虎印 螭紐 環紐 回文印 九疊篆 連珠印 留刀法 遲刀法 六璽 龍紐 鹿印 馬紐 埋刀法 蜜璽 蜜印 蜜章 沖刀法 鼻紐 穿帶印 牛耕印 噴印 | 平刀法 錢紐 橋紐 秦印 輕刀法 刺刀法 澀刀法 蛇紐 磋印 雙入正刀法 台紐 太平天國木璽 壇紐 挫刀法 提梁紐 鐵筆 亭紐 圖案印 圖像印 橐駝紐 瓦紐 舞刀法 西漢印綬 辟邪紐 單入正刀法 象形印 | 電刻 反刀法 羊紐 陽文 陰文 飛刀法 印床 印規 封泥 鳳紐 伏刀法 元戳 鑿印 正入正刀法 朱記 半通 鑄印 覆斗紐 古鉩 琢印 子母印 廣陵王金璽 金印 開面 圖章 元押 |