概述

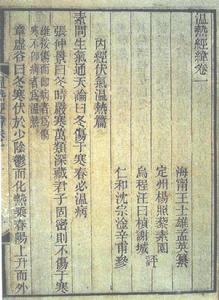

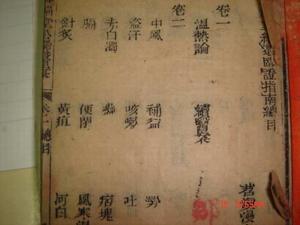

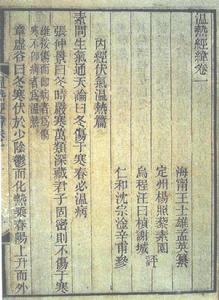

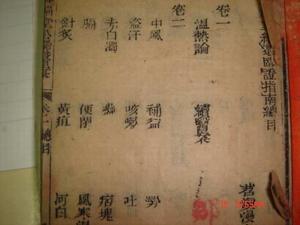

《葉香岩外感溫熱病篇》溫病著作。一卷。清·葉天士述,相傳系葉氏門人顧景文記錄整理而成。傳本不一,其一傳於葉氏門人華岫雲,王孟英《溫熱經緯》中《外感溫熱篇》的原文即據於此;又本見於唐大烈《吳醫匯講》卷一,名為《溫症論治》,內容與華氏大同小異,次序略有不同,章虛谷注本即本於此,名為《葉天士溫熱論》,收入《醫門棒喝》中。《溫熱論》記錄了葉氏對溫熱病論述的精華部分,重點分析溫邪上受、首先犯肺、逆傳心包的傳變規律,溫熱病的病理和“在衛汗之可也,到氣才可清氣、入營猶可透熱轉氣、入血直須涼血散血”的治療原則,創立用衛分、氣分、營分、血分四個層次作為辨證的根據,並指出溫病的傳變模式有順傳與逆傳二種∶順傳由衛而氣而營而血,逐步傳入;逆傳由衛 分直入營分。介紹溫熱病察舌、驗齒和觀察斑疹、白(疒咅)的診法等內容。此書對後世的影響很大,吳鞠通接受了葉天士《溫熱論》的學術思想和醫療成就才有可能產生《溫病條辨》,其中的一些學術見解直到現在仍為臨床醫家所重視。此外尚有清·周學海等多種注本,較近的一本為楊達夫所撰《集注新解葉天士溫熱論》,系楊氏匯集諸家注釋結合個人經驗體會編成,內容在一定程度上反映了近代的治療發展情況。

《葉香岩外感溫熱病篇》溫病著作。一卷。清·葉天士述,相傳系葉氏門人顧景文記錄整理而成。傳本不一,其一傳於葉氏門人華岫雲,王孟英《溫熱經緯》中《外感溫熱篇》的原文即據於此;又本見於唐大烈《吳醫匯講》卷一,名為《溫症論治》,內容與華氏大同小異,次序略有不同,章虛谷注本即本於此,名為《葉天士溫熱論》,收入《醫門棒喝》中。《溫熱論》記錄了葉氏對溫熱病論述的精華部分,重點分析溫邪上受、首先犯肺、逆傳心包的傳變規律,溫熱病的病理和“在衛汗之可也,到氣才可清氣、入營猶可透熱轉氣、入血直須涼血散血”的治療原則,創立用衛分、氣分、營分、血分四個層次作為辨證的根據,並指出溫病的傳變模式有順傳與逆傳二種∶順傳由衛而氣而營而血,逐步傳入;逆傳由衛 分直入營分。介紹溫熱病察舌、驗齒和觀察斑疹、白(疒咅)的診法等內容。此書對後世的影響很大,吳鞠通接受了葉天士《溫熱論》的學術思想和醫療成就才有可能產生《溫病條辨》,其中的一些學術見解直到現在仍為臨床醫家所重視。此外尚有清·周學海等多種注本,較近的一本為楊達夫所撰《集注新解葉天士溫熱論》,系楊氏匯集諸家注釋結合個人經驗體會編成,內容在一定程度上反映了近代的治療發展情況。

作者

葉天士葉天士(1667-1746),名桂,號香岩,別號南陽先生,江蘇吳縣人,清代傑出的醫學家,為溫病學派的主要代表人物之一。葉天士生於醫學世家,祖父葉時、父葉朝采都是精通醫術,尤其以兒科聞名。葉桂12歲開始從父學醫,14歲時,他父親死了,於是抱著失去親人的痛苦,再他父親的門人朱某為老師,專學醫術。葉天士聰慧過人,悟超象外,一點即通;尤其虛心好學,凡聽到某位醫生有專長,就向他行弟子禮拜其為師,十年之內,換了十七個老師,並且他能融會貫通,因此醫術突飛猛進,名聲大震……

葉天士葉天士(1667-1746),名桂,號香岩,別號南陽先生,江蘇吳縣人,清代傑出的醫學家,為溫病學派的主要代表人物之一。葉天士生於醫學世家,祖父葉時、父葉朝采都是精通醫術,尤其以兒科聞名。葉桂12歲開始從父學醫,14歲時,他父親死了,於是抱著失去親人的痛苦,再他父親的門人朱某為老師,專學醫術。葉天士聰慧過人,悟超象外,一點即通;尤其虛心好學,凡聽到某位醫生有專長,就向他行弟子禮拜其為師,十年之內,換了十七個老師,並且他能融會貫通,因此醫術突飛猛進,名聲大震……

成書經過

《溫熱經緯》清葉桂講授,門人顧景文等據筆記整理而成;《續臨證指南》中稱為《外感溫熱篇》;《溫熱經緯》中稱作《葉香岩外感溫熱病篇》;《醫門棒喝》則稱《葉天士溫熱論》。闡明溫病發生、發展規律,歸納為“溫邪上受,首先犯上,逆傳心包”;提出溫病發展的衛、所、營、血四個階段,表示疾病由淺入深的四個層次;敘述辨舌、驗齒、辨斑疹等意義。在溫病學說的發展上,起了承前啟後的作用。現有多種刊本。

《溫熱經緯》清葉桂講授,門人顧景文等據筆記整理而成;《續臨證指南》中稱為《外感溫熱篇》;《溫熱經緯》中稱作《葉香岩外感溫熱病篇》;《醫門棒喝》則稱《葉天士溫熱論》。闡明溫病發生、發展規律,歸納為“溫邪上受,首先犯上,逆傳心包”;提出溫病發展的衛、所、營、血四個階段,表示疾病由淺入深的四個層次;敘述辨舌、驗齒、辨斑疹等意義。在溫病學說的發展上,起了承前啟後的作用。現有多種刊本。編纂意義

為溫病學的奠基之作。葉天士不僅於溫熱創見非凡,對濕熱證治亦有精闢立論。認為內外濕相合在濕熱類溫病的發病中起決定作用,分析其說,實將濕熱類溫病的外因及證候細分為溫熱挾濕證和濕熱證兩種,指出濕熱證的主要病位在脾胃三焦,發展變化有傷陰傷陽兩種機轉,重視辨舌察,並據此確立治法。治療上,強調要分解濕熱,而突出“以濕為本治”的原則,倡導祛濕當治從三焦,分消上下,尤其重視淡滲利小便以除濕,同時告戒治濕還須重佐理氣,氣暢濕易散,此外,要兼參體質,顧護陽氣。

評價

醫案內容簡短,僅四千餘字,卻溫病理論與臨床有極大的指導價值,對後世溫病學的發展起了推動作用,是一部切合臨床實用的溫病理論性著作。葉天士創立的衛氣管血辨證方法和辨舌辨齒辨癍疹的診斷方法,對後世的溫病學說的發展有著重要影響,至今仍是臨床辨治外感溫熱病最為常用的臨證辨治方法。本書是從事中醫溫病醫、教、研人員的重要參考書,對中醫各科臨床醫生均有參考價值。鑒於本書有《溫熱論》與《溫證論治》兩種傳本,且兩書的文字表述有較大的差異,故本次整理以《溫熱論》為主,其後附錄《溫證論治》。前者以清乾隆四十二年(1777)衛生堂刻本為底本,後者以乾隆五十七年(1792)吳門唐氏問心草堂刻《吳醫匯講》本為底本,並參照其他刻本重新點校。書前撰有導讀,便於讀者學習。

醫案內容簡短,僅四千餘字,卻溫病理論與臨床有極大的指導價值,對後世溫病學的發展起了推動作用,是一部切合臨床實用的溫病理論性著作。葉天士創立的衛氣管血辨證方法和辨舌辨齒辨癍疹的診斷方法,對後世的溫病學說的發展有著重要影響,至今仍是臨床辨治外感溫熱病最為常用的臨證辨治方法。本書是從事中醫溫病醫、教、研人員的重要參考書,對中醫各科臨床醫生均有參考價值。鑒於本書有《溫熱論》與《溫證論治》兩種傳本,且兩書的文字表述有較大的差異,故本次整理以《溫熱論》為主,其後附錄《溫證論治》。前者以清乾隆四十二年(1777)衛生堂刻本為底本,後者以乾隆五十七年(1792)吳門唐氏問心草堂刻《吳醫匯講》本為底本,並參照其他刻本重新點校。書前撰有導讀,便於讀者學習。

中國醫學古籍

| 中國的傳統醫學淵源流長,有很多寶貴的東西值得我們學習。而要想讓大家學習到其中的精神,最簡便的方法就只有通過閱覽古籍。 |

《葉香岩外感溫熱病篇》

《葉香岩外感溫熱病篇》 葉天士

葉天士 《溫熱經緯》

《溫熱經緯》 醫案

醫案