作者簡介

陳修園名念祖(1753~1823年),字修園,又良友,號慎修,福建長樂縣人。生於乾隆十八年(1753),卒於道光三年(1823)。他生活在乾隆、嘉慶、道光年間。自幼失怙,由博學通醫的祖父撫養,7歲誦讀經史,14歲習舉子業兼讀醫書,師承鰲峰書院孟超然,後又隨泉州名醫蔡宗玉習醫。19歲舉秀才,在乾隆57年即在39歲時中舉,先後在河北磁縣、威縣和棗強縣任知縣,期間還曾代理過正宗知府。他雖從政而不輟吟誦醫書,公務中也常施醫

陳修園

陳修園創作過程

陳修園的學識淵源,醫理精湛,經驗豐富,是一位傑出的普及中醫大師。探討其學術的歷史淵源,可分為三點:

1.尊《內經》法仲景、陳修園認為,中醫學術浩如煙海,各家學說流派甚多,學術觀點不一;雖方書之眾,若“理不本於《內經》,法未熟於仲景,縱有偶中,亦非不易矩獲。”歷代醫家公認,《黃帝內經》是中醫基礎理

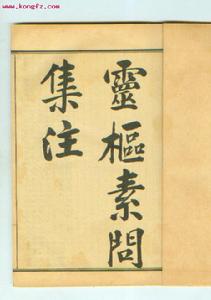

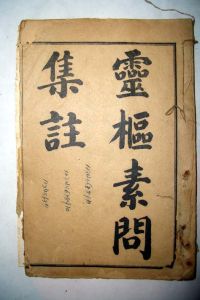

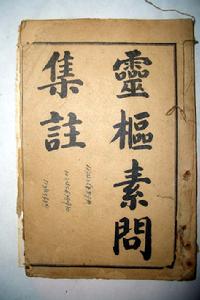

《靈樞素問集注》

《靈樞素問集注》論的巨著,後世萬變不離其宗。《傷寒雜病論》開了辨證論治的先河;其“六經辨證”和運用,實為臨床各科的基礎。故眾口稱讚張仲景為辨證論治的大師,臨床醫學的奠基人,方劑學的鼻祖。所以,陳修園治學本於《內經》,尊奉醫聖,自是歷史的必然。

2. 崇尚漢唐醫學,陳修園的學術思想,從其幼年的儒學根底和他所推崇的典籍來看,是遵從古訓,對漢唐以前的醫學理論特別尊重的。如《素問。靈樞集注節要》序中說:“夫醫家之於《內經》,猶儒家之四子書也。日月江河萬古不廢,惟奧窨之旨不善解者,遂至貽誤後來······”陳修園對《內經》等漢唐以前的醫學論著,都是奉為圭臬,認為是不易之理。故他在《醫學三字經。醫學源流》中說:“醫之始,本歧黃;《靈樞》作,《素問》詳,《難經》出,更洋洋。越漢季,有南陽;六經辨,聖道彰;《傷寒》著,《金匱》藏;垂方法,立津梁。”這樣簡潔的14句話,概括了陳修園對漢唐以前醫學的高度評價。

3. 治學仿效徐靈胎,陳修園與徐靈胎是同時代人,都是清代名醫。陳修園在學術思想上的很多思路、方法與徐靈胎之治學有不謀而合處。從其兩人的著作格調、風度來看,非常近似。徐靈胎有《難經經釋》、《神農本草百種錄》;陳修園有《內經。靈樞集注節要》,《神農本草經讀》。兩者內容雖各有千秋,但從其立意和體例上看,大有異曲同功之感,均為闡發基礎理論和藥物功用的著作。在醫學基礎方面,兩人皆有“醫學源流”論;所論雖殊,但異中有同。特別是徐靈胎之有《醫砭》,力排趙養葵7節之旁,中有小心即命門說之非,謂其書專為八味、六味而作,云云;可謂是針鋒相對,隻字不讓。而陳修園亦仿效徐靈胎,著《新方八陣砭》,對景某新方作了全面的針砭。不論陳修園對景某的議論是非如何,但從其著書立說的觀點、方法、體例上看,都是和徐靈胎有相似之處。

學術思想

1. 發皇古義 尊經旨而不泥,陳修園認為:若“理不本於《內經》,法未熟於仲景,縱有偶中,亦非不易矩獲。”

陳修園

陳修園2. 融合新知 治傷寒而創新、陳修園之治學,其“尊經崇古”,旨在繼承,主張窮求經旨,以典籍為根基。這種學術上的連續性是必需的。其實,陳氏“崇古”並不泥古。在他的許多著述中,上自對《錄》、《素》、《神農本草經》、《傷寒雜病論》等的闡述,集先賢諸說,並摻以自己的心得體會;下及《時方妙用》、《醫學實在易》、《醫學從眾錄》等。均廣泛收集當代的有效方藥。可以說,這方面是他的創新之處。

3. 補偏救弊, 醫著從眾而錄,中國醫學有一整套獨特的理論體系,只有認真深入研究中醫典籍,才能深刻理解中醫學術的本質,找到其真諦。不然,就有可能變成庸醫。由此可以推論,當時陳修園的不少同道,不重視中醫經典著作的研究,不重視中醫基本理論的學習,在臨床實踐之際理法不明,而片面地追求時髦方劑,以圖取效,因而流弊甚多。陳修圖正是有鑒於此,對那些不按理法,不辨證亂施藥的醫士,只是以醫為餬口之計的庸醫,大加指責,指出“醫道之不明也,皆由於講方而不究經之故”。所以,他苦心研究《內經》、《難經》、《傷寒雜病論》、《本草經》等經典著作,其著書立說的動機,顯然是為了補偏救弊、改變當時的醫風。

治療方法

1. 返博為約,示後學以津梁,陳修園之治學,對已要求“深入淺出,返博為約”;對人則要求:“由淺入深,從

《靈樞素問集注》

《靈樞素問集注》2. 分析綜合、尤以補註見長,陳修園研究中醫典籍的重要方法之一,是採取綜合分析,並普遍摻以補註。經他綜合整理的醫學論著有《靈樞素問集注》、《神農本草經讀》、《傷寒論淺注》、《金匱要略淺注》,以及《傷寒醫決串解》、《時方妙用》等都是綜合衍釋,襯托註解以明其奧義。此如,在《靈樞集注節要》中,陳修園將《內經》的“天元紀大論”、“五運行大論”,“六微旨大論”、“五常政紀大論”和“至真要大論”等章節。集中為《運氣》一篇,綜合分析其義。不僅襯以小注,並繪製五運六氣、六氣主時、六氣主氣太過不及等到圖形,撰文析義,使學者能深入淺出地理解五運六氣的基礎規律。陳修園的《傷寒決串解》,他在序言中說:“暈集傷寒淺注三百九十七法,依法條晰,期於明白易曉,而又慮學者,未能融會通而得其要旨也,不揣固陋,復為綜衍釋,名日《傷寒醫決串解》”。可見,其所以要串解的目的,就是在於綜合分析,闡明傷寒之精深奧義,的確是用心良苦。特別還要提出,陳修園的全部註疏方法,多採用“襯以小注”的方法,尤以補註見長。如其所著的《傷寒論淺注》、《金匱要略淺注》二書,是採取獨特的方式,以演釋條文。其特點是原文與注文協調一致,既可連續,又可分讀,文字流暢,語句通俗,確實起到了襯托明快的作用。

3. 撰寫歌括 ,便於初學記誦,陳修園為了初學者便於記憶背誦,儘快入門,對《傷寒論》方和時方,在《醫學實在易》等著作中,把原文、方藥、主治等都用詩歌體裁,撰成便讀的歌括,讀起來琅琅上口,易讀易記。這又是陳修園治學的另一大特色。[4]淺顯寓深 , 通俗易懂稱著,陳修園的治學方法,在他的眾多著述之中,還可以看出,他採用了淺顯而精深,以期達到通俗易懂的目的。如《醫學三字經》、《醫學實在易》、《醫學從眾靈》等,這是眾所周知的,他將深奧的醫理,用通俗的文字,概括而以淺出之,是歷來廣泛受到歡迎的普及讀物。但必須提出,他對更加深奧的經旨,也通過襯托註解,直接涉及經典字句章節,使之讀起來亦可在淺顯中而悟出其精深。

內容摘要

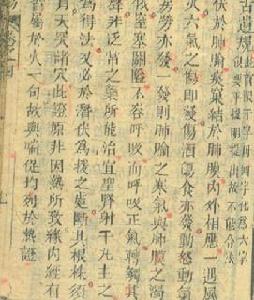

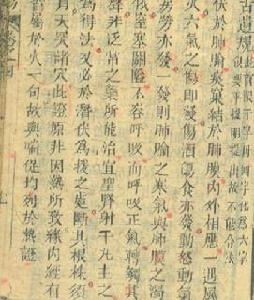

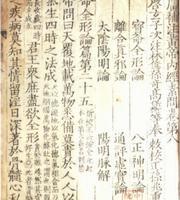

昔黃帝作《內經》十八卷。吸《靈樞》九卷,《素問》九卷,乃其數焉。世所奉行唯《素問》則耳。越人得其一

《靈樞素問集注》

《靈樞素問集注》相關傳說

第一樁是《醫學三字經》的託名出版。《醫學三字經》是仿效宋代王慶麟《三字經》的體式,以三字的韻,以千

《靈樞素問集注》

《靈樞素問集注》第二樁是他的門人私抄熊笏的《中風論》。熊笏字叔陵,是江西安義名醫。曾著《中風論》、《難經輯注》、《傷寒金匱合注》、《醫案一隅錄》等。其中《中風論》一書,為中風首部專著。仰慕陳修園之大名,熊氏不遠千里挾書來證所學,陳修園在自家庭院內為其安排住室,交談時得知熊有著述,但“奈深自謙,秘不示人”。一旦熊笏外出,修園的弟子們便私入下榻,打開熊笏的書箱,於一夜中將《中風論》分抄完畢,有抄書者,有瞭望巡哨者,熊氏全然不知。翌日清晨再想繼抄其他著作時,熊氏已“束裝歸矣”。這樣,熊笏的《中風論》便由陳修園的弟子手中傳出。此後由福建子莊林慶祺從里中郭秋泉借到家藏抄本,而於光緒10年(甲申)8月由醉經閣刊刻問世。林慶祺在序中既不沒熊笏之功美,又“奇劂竣事,屬敘緣起”,直揭此樁文案,使為世人所知。民國13年,裘慶元先生在編輯《三三醫書》之時,因《中風論》“獨出心裁,論中風之病所病因,原原本本,切切實實,如洞見癥結”,而將納入《三三醫書》輯中,署名“熊笏輯、陳念祖定,裘吉生刊行”,附有熊笏自序,林慶祺序,意在確認熊氏著作權的同時,又保留林序以鑒陳修園門人“私發其簏”的行徑,但陳修園及門人抄書後,未掩熊笏的署名,可謂學心未泯。林氏已經注意到熊笏的署名,可謂學心未泯。林氏已經注意到熊笏的著作,除《難經輯注》刊行外,其他如《傷寒金匱合注》、《醫案一隅錄》,僅能從《難經輯注》的序文中得知書名,“肆中遍訪無此書”,倒是《中風論》經過陳氏門人的竊抄,又經林氏向郭秘泉借閱轉錄而得以刊行,他們對書的名世都有一定功勞。

第三樁是刻書人盜用陳修園之名冒名充數。陳修園之諸多醫書皆以專著出版,生前並未曾編纂過任何叢書。他病

《靈樞素問集注》

《靈樞素問集注》《黃帝內經》分為《靈樞》《素問》兩部》。公元六世紀,全元起對《素問》進行了全面注釋。但由於第七卷早佚,全氏也只注了八卷。唐寶興元年(公元762年)啟玄子王冰對《素問》重新加以編次,加上大量注語,並根據

《靈樞素問集注》

《靈樞素問集注》《靈樞》《素問》是我國兩部理論醫著,始見於《黃帝內經》。 公元六世紀,全元起對《素問》進行了全面注釋。但由於第七卷早佚,全氏也只注了八卷。唐寶興元年(公元762年)啟玄子王冰對《素問》重新加以編次,加上大量注語,並根據其先師張公所藏的秘本等補入七篇,作為亡佚的第七卷內容。由於王冰所加的注文甚多,於是《素問》由原來的九卷,擴充到二十四卷。從此《素問》一書流布日廣。北宋政府設立校正醫書局,林億等對王冰所注的《黃帝內經素問》進行了認真細緻的校勘注釋,遂稱為《重廣補註黃帝內經素問》,又稱“新校正”本《素問》。成為後世研究,注釋《素問》的主要版本。 《靈樞》等多種書名的傳本,但後來均已失傳。南宋紹興乙亥(1135年)史崧氏將家藏《靈樞》九卷重新校訂,也擴為二十四卷,予以刊行。從此《靈樞》成了《九卷》的唯一勘本。其後儘管出現過十二卷本等各種刊本,但皆以此為據。此後《靈樞》《素問》流傳了許多版本。明·吳昆《素問注》,清·張志聰《黃帝內經素問集注》、《黃帝內經素問直解》,高世栻《黃帝內經素問直解》,黃元御《素問懸解》、《靈樞懸解》,張琦《素問釋義》,陳修園《靈樞素問集注》,鄂爾泰等奉敕撰《素問直解》九卷,高世栻撰《素問集注》九卷,張志聰撰《素問懸解》十三卷。黃元御撰《素問釋義》十卷。張琦撰《素問校義》一卷,陸懋修撰《靈樞經集注》九卷,張志聰撰《靈樞懸解》九 卷,黃元御撰《素問靈樞類纂》九卷,汪昂撰《靈樞素問》淺注十二卷 還有節要注釋《內經》的,如元·滑壽《續素問鈔》,黃俅《黃帝內經素問節文注釋》,明·李中梓《內經知要》,清·汪昂《素問靈樞類纂約注》,陳念祖《靈樞素問節要淺注》。

中國醫學古籍

| 中國的傳統醫學淵源流長,有很多寶貴的東西值得我們學習。而要想讓大家學習到其中的精神,最簡便的方法就只有通過閱覽古籍。 |