隔震技術

隔震技術原理

隔震技術——原理

隔震技術——原理加固原理

隔震技術是指在基礎(或底部柱頂)和結構底部之間設定水平剛度相對很小的隔震裝置,與一般常規多層結構相比,它具有以下幾個特點:

(1)隔震結構的基本周期(一般為2.0~4.0s)比常規多層結構的基本周期(一般為0.3~1.2s)明顯延長,因此地震作用大為減小;

(2)上部結構在地震作用下的振動近似為“整體平動”,而常規結構地震作用下的振動一般為自下而上的“放大擺動”;

(3)隔震結構可以根據要求提供比常規結構高得多的阻尼值,以大量消耗結構振動能量。

隔震技術——原理

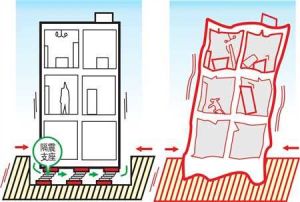

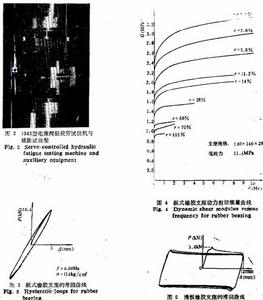

隔震技術——原理隔震結構的隔震特性(如圖1~2所示):隔震裝置具有可變的水平剛度特性,在強風或微小地震時,具有足夠的水平剛度,上部結構水平位移極小,不影響使用要求;在中強地震發生時,其水平剛度較小,上部結構水平滑動,使“剛性”的抗震結構體系變為“柔性”的隔震結構體系,其自振周期大大延長,遠離了上部結構的自振周期和場地特徵周

期,從而把地面震動有效地隔開,明顯地降低了上部結構的地震反應。

圖1 隔震結構地震影響係數與常規結構的比較

圖2 隔震結構地震特點與常規結構的比較由於採用隔震方法可大幅度減少結構整體承受的地震作用力,因此對於整體

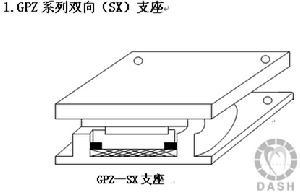

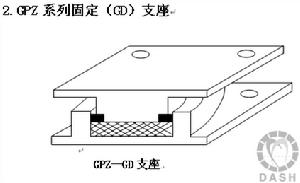

隔震技術——支座類型

隔震技術——支座類型抗震能力差的建築,採用隔震方法進行抗震加固能從根本上改善其抗震性能。

隔震原理

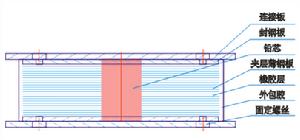

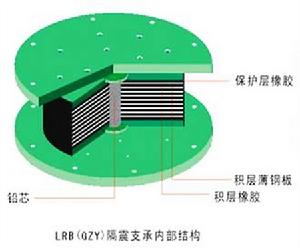

橡膠支座隔震建築是在建築物基礎上與上部結構之間設定橡膠支座,把上部結構與地基隔離來來,從而起到隔離地震能量的建築。

地震是以波動形式傳播能量的。傳統房屋採用“剛性抗震”方法通過增加截面尺寸,提高材料強度等級,以提高抗震能力。但缺點是允許房屋結構破壞,提高了工程造價,抵禦不了大地震。

隔震房屋則另闢蹊徑採用“柔性隔震”方法,在建築物基礎與地基之間用隔震層將其上下隔斷,使80%以上的地震能量不能傳遞上來,地震時地動而房不動,提高了抗震能力。

橡膠隔震支座能減小地震作用,消除或有效減輕結構或非結構的損壞。隔震房屋比傳統抗震房屋的安全度可提高90%左右。強震時不僅房屋不會損壞、倒塌,功能系統也不會被損壞;人員可以不必疏散,照常工作。

發展現狀

隔震技術——狀況

隔震技術——狀況基礎隔震概念最早是由日本學者河合浩藏於1881年提出的。

1977年法國第一次將橡膠隔震技術套用於原子能反應堆中;1984年紐西蘭建造了第一幢疊層橡膠支座的4層建築物;

1985年美國建成第一座4層的疊層橡膠支座隔震大樓加州·聖丁司法事務中心;

1986年日本建成一幢5層高技術中心樓,採用鉛芯橡膠隔震支座。

世界上大約有30多個國家在開展這方面的研究,這項技術已被套用在橋樑、建築,甚至是核設施上.截止目前,世界上大約已建成了4000多幢橡膠隔震建築。

80年代以來,基礎隔震研究開始在中國得到重視,國內不少學者對國際上流行的基礎隔震體系進行了研究,取得了很大的進展。中國已建造了1000餘棟的疊層橡膠墊隔震樓房。

現代隔震技術經歷了30年的歷程,得到了廣泛的套用,目前隔震技術的套用程度在日本等國家,已與抗震技術並駕齊驅;中國將在2008年(在套用面積上)超過日本。

中國的抗震方針是:“小震不壞,中震可修,大震不倒。”所以現在修建的房子是允許地震破壞的,例如:保險公司基本上不對建築物投保地震險。

中國實行的是“保生命不保財產”的基本政策。

“提高建築物安全儲備”這個命題將會長期的國策。

適用範圍

隔震技術——支座結構

隔震技術——支座結構2、放置貴重設備、儀器的房屋和紀念性建築;

3、其他工業與民用建築;

4、城市道路、公路幾鐵路的橋樑、捷運;

5、電器設備隔震裝置;

6、石油浮放儲罐和輸油管線;

7、核電站;

8、震動設備的隔震。

套用

隔震技術——套用

隔震技術——套用隔震的套用普及應該是有個過程,但也是搞結構的一個方向。剛頒布的《國家防震減災規劃(2006—2020年)》中已提出“推進隔震等新技術在工程設計中的套用”。隨著十多年的消化和學習,我國已經建造了600棟的建築(日本近3000棟)。相信隔震技術會逐漸套用起來了。

對於結構設計人員來說,隔震設計是必修課。

對隔震的認識也有個過程,但綜合評價隔震,可能就會得出更準確的答案。

隔震結構與抗震結構的綜合效益對比分析

一、地震反應。抗震體系:放大地面作用、劇烈震動。

隔震體系:減少結構反應、緩慢平動。水平地震加速度減少至1/2~1/12。

二、途徑及方法。抗震體系:“硬抗”、加強結構、加粗斷面、加多配筋、提高剛度。

隔震體系:“軟抗”,在建築物基礎與地基間用隔震層將其上、下隔斷,地震反應 隔震/非隔震= 1/3,地震時地動而房不動。

三、設防烈度。抗震:按地震動區劃圖設防

隔震:隔震層以上可降低設防1~2度

四、經濟性。抗震:結構要求高。

隔震:雖增強了隔震層,但減少了斷面和配筋,實用面積增加;樓層增加、房屋容積率提高;建築物全壽命造價明顯降低。

五、設計依據。抗震:按規定烈度設計,設計手法傳統。

隔震:考慮了突發性、超烈度(罕遇)大地震;設防水準高於相應非隔震房屋或結構。設計較複雜但全面,設計手段新穎。

六、設防目標。抗震:只考慮結構本身,允許結構破壞。(小震不壞,中震可修,大震不倒)

隔震:既保護結構安全,也保護室內設備、網路、裝修,功能不中斷。(生命線工程,災害指揮中心,監測中心,通訊大樓,中心醫院,博物館,交通樞紐所在樓等)

七、適用範圍。抗震:一般用於新設計的建築結構

隔震:既適用新建築也適用舊建築結構的抗震改良。既適用一般結構也適用於特殊複雜結構。

八、房屋品質。抗震:普通無特色。小震房屋結構會受到累積損壞;大震時房屋功能喪失。

隔震:提高房屋高科技含量、突出賣點。保障生命、財產和房屋功能安全。房屋舒適度優異。

套用實例

隔震技術——原理

隔震技術——原理實例1:1994年洛杉磯6.7級地震,31座醫院嚴重破壞,9座醫院局部破壞而疏散,USC University 醫院為地下1層,地上7層的隔震結構,地震中絲毫未損,沒有一個花瓶摔下,醫院周圍建築物普遍嚴重破壞,醫院屋內人員竟然未意識到發生了強烈地震,各種設備未損壞,醫院功能得到維持,成為救災中心,對震後緊急救援起到了十分重要的作用。而距離1公里外的洛杉磯中心醫院造成損失達3.89億美元。

實例2:1995年日本阪神7.2級地震中,有2幢隔震結構建築取得了地震觀測記錄。西部郵政大樓建築面積46000平方米,6層,是日本最大的隔震建築。地震記錄觀測地面1層水平方向的最大加速度只有基礎的1/3-1/4,該建築震後完好,設備無損,在救災中發揮了較大作用,隔震效果得到了充分發揮。Matsumura-Gumi 研究所大樓為3層隔震樓,該大樓和毗鄰的管理大樓為3層非隔震樓,兩棟都得到了地震觀測記錄。隔震樓1層最大加速度值比基礎減小,而非隔震樓屋面最大加速度比隔震樓大2-5倍。

實例3:1994年台灣集集7.3級地震,汕頭市烈度為6度,種類房屋搖晃厲害,居民驚慌失措,水桶里的水濺出了1/3左右,而陵海路隔震樓上的人無震感,不知道地震發生。

實例4:1995年雲南武定6.5級地震,地震發生時,大理震感強烈,而橡膠墊隔震建築-大理州交通指揮中心大樓中的大多數人沒有感覺,不知道地震發生。

實例5:1996年,雲南麗江發生7級強烈地震。西昌市國稅局宿舍樓為六層隔震樓。在樓上居住的職工,只是感到輕微的晃動,而相鄰的一幢常規抗震樓只有四層高,樓上居住的人搖晃十分厲害,驚慌失措往外逃跑。