基本簡介

地動儀

地動儀地動儀是漢代科學家張衡的又一傳世傑作。在張衡所處的東漢時代,地震比較頻繁。據《後漢書·五行志》記載,自和帝永元四年(公元92年)到安帝延光四年(公元125年)的三十多年間,共發生了二十六次大的地震。地震區有時大到幾十個郡,引起地裂山崩、江河泛濫、房屋倒塌,造成了巨大的損失。張衡對地震有不少親自體驗。為了把握全國地震動態,他經過長年研究,終於在陽嘉元年(公元132年)發明了候風地動儀——世界上第一架地震儀。在通訊不發達的古代,地震後,為人們及時知道發生地震和肯定地震大體地位有一定的作用。

基本原理

關於地動儀的結構,流行的有兩個版本:王振鐸模型(1951年),即“都柱”是一個類似倒置酒瓶狀的圓柱體,控制龍口的機關在“都柱”周圍。這一種模型最近已被基本否定。另一種模型由地震局馮銳(2005年)提出,即“都柱”是懸垂擺,擺下方有一個小球,球位於“米”字形滑道交匯處(即《後漢書·張衡傳》中所說的“關”),地震時,“都柱”撥動小球,小球擊發控制龍口的機關,使龍口張開。另外,馮銳模型還把蛤蟆由面向樽體改為背向樽體並充當儀器的腳。該模型經模擬測試,結果與歷史記載吻合。

原理考證

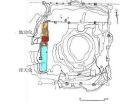

地動儀原理圖

地動儀原理圖據學者們考證,張衡在當時已經利用了力學上的慣性原理,“都柱”實際上起到的正是慣性擺的作用。同時張衡對地震波的傳播和方向性也一定有所了解,這些成就在當時來說是十分了不起的,而歐洲直到1880年,才製成與此類似的儀器,比起張衡的發明足足晚了一千七百多年。地動儀的內部結構有不少學者對此作過探討。早在南北朝時,北齊信都芳撰《器準》,隋初臨孝恭作《地動銅儀經》,都對之有所記述,並傳有它的圖式和製作方法。可惜的是唐代以後,二書均失傳。今人的研究則以王振鐸之說影響最大。王振鐸根據前人的猜測,討論了地動儀內部可能有的各種結構,最後推斷都柱的工作原理與近代地震儀中倒立式震擺相仿。例如一顆珠子放在平台上,如果將哪方稍微往下一按,珠於就向哪方滾動。又如我們點亮一支蠟燭,將它放在一張不平的桌子上,它總會向低的一方倒。地動儀就是根據這些簡單的原理設計的。地動可以傳到很遠的地方,只不過太遠了人就感覺不到了,但地動儀能準確地測到。但是中國科學家認定地動儀的工作原理應該是“懸垂擺原理”,即地動儀是利用了一根懸掛柱體的慣性來驗震的,而非當今歷史教科書所說的在儀器底部簡單地豎立一根直立桿。

觀測實例

漢順帝陽嘉三年十一月壬寅

公元134年12月13日,地動儀的一個龍機忽然發動,吐出了銅球,掉進了那個蟾蜍的嘴裡。當時在京師(洛陽)的人們卻涓滴沒有感覺到地震的跡象,於是有人開始談論紛紜,責備地動儀不靈驗。沒過幾天,隴西(今甘肅省天水地域)有人快馬來報,證明那裡前幾天確切發生了地震,於是人們開始對張衡的高明技術極為佩服。隴西距洛陽有一千多里,地動儀標示無誤,解釋它的測震敏銳度是比較高的。

歷史真實性

史料記載不是孤證

考古結果有旁證

1975年靈台考古發掘靈台遺蹟的平面圖

1975年靈台考古發掘靈台遺蹟的平面圖 歷史故事

地動儀歷史故事

地動儀歷史故事漢章帝在位的時期,東漢的政治比較穩定。到漢章帝一死,繼承皇位的漢和帝才十歲,竇太后臨朝執政,讓他的哥哥竇憲掌握了朝政大權,東漢王朝就開始走下坡路了。在這個時期,出了一位著名的科學家張衡。張衡是南陽人。十七歲那年,他離開家鄉,先後到了長安和洛陽,在太學裡用功讀書。當時洛陽和長安都是很繁華的城市,城裡的王公貴族過的是驕奢淫逸的生活。張衡對這些都看不慣。他寫了兩篇文學作品《西京賦》和《東京賦》(西京就是長安,東京就是洛陽),諷刺這種現象。據說他為了寫這兩篇作品,經過深思熟慮,反覆修改,前後一共花了十年工夫,可見他研究學問的精神是很認真嚴肅的。但是張衡的特長還不是文學,他特別愛好數學和天文研究。朝廷聽說張衡是個有學問的人,召他到京里做官,先是在宮裡做郎中,後來,擔任了太史令,叫他負責觀察天文。這個工作正好符合他研究的興趣。

經過他的觀察研究,他斷定地球是圓的,月亮是借太陽的照射才反射出光來。他還認為天好像雞蛋殼,包在地的外面;地好像雞蛋黃,在天的中間。這種學說雖然不完全精確,但在一千八百多年以前,能說出這種科學的見解來,不能不使後來的天文學家欽佩。不光是這樣,張衡還用銅製造了一種測量天文的儀器,叫做“渾天儀”。上面刻著日月星辰等天文的現象。他設法利用水力來轉動這種儀器。據說什麼星從東方升起來,什麼星向西方落下去,都能在渾天儀上看得清清楚楚。那個時期,經常發生地震。有時候一年一次,也有一年兩次。發生了一次大地震,就影響到好幾十個郡,城牆、房屋發生倒坍,還死傷了許多人畜。當時的封建帝王和一般人都把地震看作是不吉利的徵兆,有的還趁機宣傳迷信、欺騙人民。但是,張衡卻不信神,不信邪,他對記錄下來的地震現象經過細心的考察和試驗,發明了一個測報地震的儀器,叫做“地動儀”。地動儀是用青銅製造的,形狀有點像一個酒罈,四圍刻鑄著八條龍,龍頭向八個方向伸著。每條龍的嘴裡含了一顆小銅球:龍頭下面,蹲了一個銅製的蛤蟆,對準龍嘴張著嘴。哪個方向發生了地震,朝著那個方向的龍嘴就會自動張開來,把銅球吐出。銅球掉在蛤蟆的嘴裡,發出響亮的聲音,就給人發出地震的警報。

歷史價值

地動儀的發明旨在檢測地震

漢代,地震被認為是蒼天對皇帝失當的懲誡和警示。因此地震的發生緊緊地把百姓的安危和政權的穩定連在一起。社會需要一種儀器,能對天地合一的災異實現神聖的知曉、明示和解脫,為國事占卜凶吉,即所謂“觀祲象、察妖祥”——觀測自然、辨明凶吉。地動儀的發明究竟是為檢測地震還是作為祭神禮器之用,並不難判明。地震與非地震運動的關鍵性差異:非地震運動以微弱的垂直向“顫抖、顛動為主”,地震波卻以強烈的水平向“搖動、晃蕩為主”。迄今,人類只發現了兩種天然結構可用於驗震——懸掛物和液體表面——“不是地震它不動,只有地震它才晃”,靈敏度遠遠高於人。研究表明,張衡地動儀正是採取了懸掛“都柱”的辦法,利用物體慣性去測震。我們從史料對地震的描述“地搖京師”、地動儀的“柱關道機丸”結構、以及“地動搖尊,尊則振,龍機發,吐丸”的反應次序等等,可以判定地動儀確實是為檢測地震而設計的儀器,結構簡單合理。一旦發生地震,會像所有的懸掛物一樣自然地搖晃,只是更加靈敏和穩定。從現代科學來看,它並不神秘和不可知,只是有個逐漸深化的研究過程,不要把前人復原模型的某些不足混同於歷史原件。地動儀驗震思想的出現並非空穴來風,是對客觀現象的質樸模仿。東漢時代,人們日常生活中存在大量的懸掛物,如吊錘、編磬、編鐘、吊籃和懸掛的字畫等,舉不勝舉;那時的社會還有好居高樓的遺風餘韻,三、四層樓房很普遍。於是地震時高層建築的結構放大回響會使所有懸掛物的搖晃、擺動、震盪更加明顯和持久,從而被人們注意到它們與地震之間的穩定對應關係,成為誕生科學思想的物質基礎。“地震沒地震,抬頭看吊燈。

隴西地震及其觀測是確切的

早期誤傳的地動儀檢測到138年隴西地震,已經被改正為134年12月13日的隴西地震。後一事件早於1983年便收入到中國地震學的權威目錄《中國地震歷史資料彙編》中,蘭州地震研究所的歷史地震專家又於1989年分析過它與地動儀的關係,新的研究進一步從更大的範圍即不同史料的記載差異、對隴西地震的描寫、歷史背景、張衡的生平、張衡的詩文、漢代地名考、地震烈度衰減等等作了深入,支持前人的推斷。為慎重起見,對地震事件還進行了嚴格的“實證後驗”,即根據地震影響場可以重複的特點,對以後的類似事件進行了驗證對比。

其一,對比了清朝的有過極其詳細記載的5次隴西地震。結果表明:這些地震的震級在7.0~7.5,都在洛陽產生了相似的結果——人員無感或者剛剛有感覺。震級範圍和烈度衰減都在合理區間。其二,覆核了近年洛陽地震台對幾次隴西地震的現代紀錄圖,證實了洛陽的震相確實為地震面波,以近東西方向的晃動為主,圍繞在震中的方位上,符合史料敘述的特點。其三,又根據洛陽台對3次現代隴西地震的紀錄數據,計算出了理論的“134年隴西地震的復原地震圖”,其位移和最大加速度的數量級符合史料現象。其四,在實驗室利用振動台控制技術“復現”了前述靈台地面運動和其他的地震記錄,進而對新的1:1的地動儀復原模型作實際檢測,均獲良好成功。這就證實了一件事,如果按照史料的結構進行測震,隴西地震現象能夠得到重現。

遺失復原之謎

人類第一台驗震器——東漢張衡發明的地動儀當時放在洛陽,曾觀測到隴西地震,時人“皆服其妙”。1700多年前,地動儀神秘消失,它的模樣和工作原理成為千古謎團。2004年8月,河南博物院與中國地震台網中心組成課題組,聯合研究張衡地動儀新的復原模型。然後這項課題取得重大進展,課題組用“懸垂擺原理”取代了傳統的“直立桿原理”。2005年4月16日,這一科研成果得到了來自中國科學院、國家博物館、中國地震局等單位的地震學和考古學專家的肯定。 專家們認為:這台復原地動儀首次把概念模型還原成了科學儀器,使之真正有了驗震功能。

驗收地動儀復原模型把概念模型復原成了科學儀器:2005年4月16日上午,河南博物院《天地經緯》專題陳列廳,由地震學、考古學、機械工程學等相關學科的專家組成的驗收委員會,開始對用挑剔的眼光注視著地動儀復原模型(1/3小樣)。當日下午,驗收組的7位專家經過討論,最終認為:新模型首次把概念模型復原成了具有驗震功能的科學儀器,邁出了復原研究的歷史性一步。這個驗收意見意味著,新復原的地動儀通過了階段性成果驗收,後續工作只需對某些技術細節做進一步最佳化,對外觀做出最終確定。河南博物院副院長田凱對此感觸頗深:“我們不僅在復原一件儀器,也在找尋1000多年前那位偉大科學家‘求實疾虛’的科學精神……”

心愿一定要讓地動儀模型“動”起來:1998年,河南博物院新館建設過程中,田凱負責主持《河南古代文化之光》陳列。布置漢代展廳需要展示張衡的地動儀,當時最權威的模型陳列在原中國歷史博物館裡,它是王振鐸先生於1951年設計的,這台卵狀體上含有8條飛龍的模型,已成為地動儀的“標準形象”。河南博物院請蘇州天文儀器研究所按王振鐸的模型重新複製了一個木製模型,並提出“能否讓地動儀動起來”,得到的回答是:不可能,即使是中國歷史博物館裡陳列的那台也不能檢測地震。但對方可以在模型下面人為地安上一個裝置,讓它動起來。“我們展出的是科學儀器不是玩具,這樣做是對觀眾的欺騙。所以當時只能造一個不能動的模型,但這個情結在我心裡一直存留了好多年。”田凱說。6年後,了解到國家地震局和國家博物館的研究人員正在做復原工作。2004年8月,河南博物院與中國地震台網中心簽訂了合作協定,組成了課題小組,共同復原張衡地動儀。

解謎找到“垂懸擺原理”:該課題的負責人是中國地震台網中心馮銳研究員。馮先生表示,1700多年前的地動儀究竟如何工作是首先須破譯的謎團,深入研究證實,地動儀應該是“懸垂擺原理”而不是王振鐸模型的“直立桿原理”。幾十年來,國內外地震學界對王振鐸模型的否定意見一直沒有停。更有近現代西方學者認為張衡地動儀之所以失傳,是因為它沒有達到科學的要求,它不是個科學的東西。馮銳說:“看到這些嚴厲的批評以後,我們才感到問題的嚴重性。”歷時1年多,課題組最終確認了地動儀的工作原理應該是“懸垂擺原理”,而不是“直立桿原理”。

地震學家馮銳和公元1951年,考古學家王振鐸復原並製造的“張衡地動儀”模型。

地震學家馮銳和公元1951年,考古學家王振鐸復原並製造的“張衡地動儀”模型。在研製過程中,馮銳還採用了一些新技術、新方法,即利用洛陽地震台接收到的現代隴西地震記錄,算出模擬的隴西歷史地震的波動效應,然後把數據輸入計算機,再控制特殊的振動台完成洛陽地面震動過程的復現,用這種運動信號對振動台上的復原模型進行檢驗和改進。驗收組的專家們認為:新模型對4次實際地震事件已經實現了良好的驗震反應,邁出了從概念模型到科學儀器的關鍵性一步,研究工作突破了古代科學儀器復原的傳統模式,是一次重大的跨越。驗收會結束後,中科院地質與地球物理所的滕吉文院士說:“地動儀是中華文明留給人類的寶貴文化遺產,各國科學家都在嘗試復原,如果我們不把這件事做好,那就是罪過。從原理上和製作過程上講,這台復原模型符合史料記載,符合張衡的基本思想……這台地動儀復原模型代表了現代人的認識,它在現階段是最好的。”

歷史記錄

英國學者米爾恩根據文獻記錄復原了“候風地動儀”

英國學者米爾恩根據文獻記錄復原了“候風地動儀”其次,根據地震波的傳播機理,候風地動儀是不太可能做到“驗之以事,合契若神”的。地震發生時,從震源會發出兩種波:一種叫P波,是縱波,它引起的物體震動方向和波的前進方向一致;一種叫S波,是橫波,它引起的物體震動方向和波的前進方向垂直。P波的速度比S波快,因此最先到達地面,形成地震波中的初波。據初波的震動方向就可以知道震源方向。

但初波非常微弱,因為它只能從震源直直地向著地震波接收處地面傳播的P波,而這部分P波攜帶的能量只占地震波全部能量的一小部分。如果候風地動儀能敏感到對“第一哨”初波就做出回響,那么足以有許多別的和地震無關的震動,比如在它附近跺腳,能引起它的反應,從而讓人誤把許多不是地震的震動也當成是地震。但如果要讓候風地動儀保持一定的“遲鈍”性,它又有可能無法“感覺”到地震的初波,直到之後的各種波陸續傳來時才被“驚醒”,可是這些遲來的波的震動方向已經完全不能代表震源的方向.何況,記錄一次地震必須有三個要素:發震時刻,震中位置和震級(地震強度)。候風地動儀只能記錄震中方向。幾台地動儀“聯網”也可測出震中位置;但它卻無法記錄發震時刻,更無法記錄震級。因此,從現代地震學的角度來看,候風地動儀並不能記錄地震,不是地震儀,當然也就更不可能是“世界上第一台地震儀”了。

名詞考證

“圓徑八尺”,“圓徑”是圓周長,不是圓半徑。圓周長八尺折合185公分,直徑為60公分。這樣大的儀器是合理的。1、我國最早的數學書籍《周髀算經》(約成書於公元前1世紀),記載圓周率是“徑一周三”,三國時期,數學家劉徽認為“古之九數,圓周率三圓徑率一,其術疏舛。”而把圓周率推算到3.1416,世界領先上千年。可見,現今和漢代對圓形各部術語不同,現在的圓周長當時叫做“圓徑”、圓半徑當時叫做“圓周”;2、一般是先製作儀器,之後根據儀器大小建築專用安置房間。1975年,河南省考古隊在洛陽市南郊,發掘出土了一座搭建在山坡上的建築。這就是建於東漢建武元年“公元25年”著名的靈台。靈台是古時帝王用來觀天象,占幸運,卜吉凶的高台建築。經資料考證“張衡地動儀”也曾經放置在這裡,並進行過地震觀測。該建築室內只有2.2米見方,地動儀若是半徑八尺(1.85米),放進去就沒有活動餘地了,顯然不合適,應該另建更大的。若直徑是60公分,只占地面總面積的九分之一,還有很多空間,可放些配套設施,如計時刻漏等;3、任何器具以用為本,在完成功能的前提下又利於製作和操作,體積儘量小,不是越大越好。地動儀直徑1.85米實無必要,而直徑是60公分,無論是製作、搬運、安放、操作、觀察等都方便。

“中有都柱”,指正中有都柱。“都柱”是專用名詞。當時從西方傳入一種雜技叫“都盧”,在張衡的《西京賦》里描寫西京熱鬧景象時就有“都盧尋橦”,說的就是這種雜技,“尋”是攀援,“橦”是柱子,演員在柱子上攀援表演驚險動作。演員使用的柱子就叫“都柱”。都柱有兩種,一種是上下端固定的,一種是上端固定下端游離,可自由擺動,後者表演難度更大。現在仍有該項目叫“爬桿”。都盧是音譯,而都柱則是本地名稱。就像“坦克”是外語音譯,而其各種部件(履帶、炮塔等)就用本國名稱了。測定地動必須有個相對不動的物體,動體和不動體之間產生壓力帶動儀器活動。張衡設計地動儀時一定由此出發尋找目標,他在觀看都盧表演時受到啟發,或者進一步做了實驗,晃動周圍立柱時懸吊的都柱相對不動。因此利用了都柱原理。

兩項關鍵技術

1、“地動搖尊,尊則振,則隨其方面,龍機發,即吐丸”。該技術是測報地震縱波的關鍵。由“機、關巧制”結構來完成。如圖

地震縱波使尊體同向移動,關端觸及頂柱(相對不動)而後移,連桿上端反向移動而發機,龍口張開銅丸落下。完成報震。

2、“雖一龍發機,而其餘七首不動”。該技術是定向功能的關鍵。由“尊中有都柱,傍行八道”的特殊結構來完成。如圖

當發機銅丸落下,接著頂柱脫離都柱下落,此後其餘七關不受都柱影響而“七首不動”。

大多數中國人耳熟能詳的地動儀的故事誕生的時間並沒有那么久遠——直至1950年代,這個故事中的地動儀才被“製造”出來,並進入教科書中。直到數十年後,它被重新發現與“製造”。

一代又一代的中國學生,從老師那裡聽到這個生動的故事:東漢時期的科學家張衡發明了地動儀,這個地動儀像一個酒樽,內部有一個細長豎直的桿直立在正中間,地震時,這根直桿會倒向地震的方位,擊落那個方位的龍首,龍口就會張開,吐出一顆銅丸,正落在下面的銅青蛙的口中,於是觀察者就會判斷出哪個方位發生了地震。

這個地動儀的故事被當作中國偉大科技發明的典範。但大多數學生,甚至包括講述這個故事的老師們並不知道,他們一代一代傳承下來的這個故事誕生的時間並沒有那么久遠——直至1950年代,這個故事中的地動儀才被“製造”出來,並進入教科書中,演變成幾代人的集體記憶。

·

·■王氏“地動儀”

1934年,燕京大學研究生院歷史專業的學生王振鐸誕生了復原史書中記載的張衡地動儀的念頭,他認真地研究了史書的記載,在1936年,畫出了第一套自己復原的地動儀模型圖稿。這套圖紙中,他按照《後漢書·張衡傳》中所說“形似酒樽”記載設計了它的外形,但對於內部結構,由於史料中只有區區196字,語意模糊,他遵從了英國地震學家米爾恩1883年《地震和地球的其他運動》一書中闡述的“懸垂擺”的結構原理。也就是從地動儀的上部垂下來一根擺,用以並判明地震方向,並控制相應機關。

1936年,王振鐸在第20期《燕京學報》上發表了名為《漢張衡候風地動儀造法之推測》的文章,並手繪了一套內外結構圖樣做論文的配圖。

畢業後的王振鐸擔任了國立中央博物院籌備處專門設計委員,對於中國古代科技史中張衡地動儀的復原思考,不僅是他個人的愛好,同時也開始了他成長為博物館學家和古代科技史學家的起點。

王振鐸發布論文和內部結構圖一年之後,1937年日本地震學家萩原尊禮也發布了他復原的張衡地動儀論文。不同於王振鐸,萩原尊禮提出了直立桿原理,也就是在地動儀中間,放置一個倒立的直桿,地震時,直桿倒下,從而觸發相應的機關。

中日兩國在復原地動儀上的文化爭論還沒開始,兩國之間就爆發了戰事,於是,孰是孰非,就沒了下文。又過了兩年,日本地震學家今村明恆設計的地動儀也問世了,他延用了萩原尊禮的直立桿原理,並在直桿的下面放了三個彈簧,因為了有彈簧的復位工作,其原理近似懸垂擺,但問題是,至今還沒有發現東漢套用彈簧的記載。在今村明恆進行的實驗中,由於直立桿的傾倒方向與地震射線方向垂直,有悖於史書對地動儀的記載,所以,他就沒有做後續研究。