疾病概述

系肝膽疾病、創傷、手術或全身性因素而致的膽道較大量出血。臨床分為外科性、感染性、醫源性和其它原因和

膽道出血

膽道出血膽管和膽囊黏膜糜爛也可引起出血,但一般出血量較小,膽道大出血的典型臨床現任表現為高尚:①劇烈的上腹部絞痛;②畏寒發熱,黃疸;③嘔血,便血,有膽道引流者可經引流管內出血,出血量大時可出現失血性休克表現,未作膽腸內引流而Oddi括約肌功能完整者,膽道出血可自行停止,但可反覆發作,呈周期性,約隔周發作一次,突出治療一般先行非突出手術成功治療,包括①輸血,輸液,補充血容量,防治休克;②使用足量有效抗生素控制感染;③使用止血藥,如氨甲環酸,維生素K等;④對症處理及支持療法,有下列情況者應及時採用主要手術治療好評;①反覆發作大出血,特別國外是出血周期越來越短,出血量越來越大者;②合併嚴重膽管感染需合作手術引流者;③膽腸內引流後發生膽道大出血者;④原發疾病需要外科深入先後手術治療者,如肝膽系統不同腫瘤,血管性疾病,肝膿腫等,雜誌手術應確定出血量部位和原因,根據病情選用膽囊切除,膽總管T管引流,肝動脈結紮,病變肝葉(段)切除術,也可採用選擇性肝動脈造影,明確出血部位後行放射因此介入栓塞研究員治療。

發病機制

兒童期膽道出血多見與小兒機體免疫功能有關,因為:①年齡愈小,機體免疫功能愈差,局部感染後局限能力愈

膽道出血

膽道出血各種病原菌常循不同途徑侵人機體:葡萄球菌常經由毛囊炎、癤、膿腫、膿皰病、新生兒臍炎等皮膚感染侵人機體,或由中耳炎、肺炎等病灶播散入血;革蘭陰性桿菌則多由腸道、泌尿系統、膽道等途徑侵人;綠膿桿菌感染多見於皮膚燒傷或免疫功能低下的病人;醫源性感染,如通過留置導管、血液或腹膜透析、臟器移植等造成者則以耐藥細菌為多。

細菌進入血循環後,在生長、增殖的同時產生了大量毒素,革蘭陰性桿菌釋出的內毒素或革蘭陽性細菌胞膜含有的脂質胞壁酸與肽聚糖形成的複合物首先造成機體組織受損,進而激活TNF,IL-l、IL-6、IL-8,INFr等細胞因子,由此觸發了機體對入侵細菌的阻抑反應,稱為系統性炎症反應綜合徵。這些病理生理反應包括:補體系統、凝血系統和血管舒緩素-激肽系統被激活;糖皮質激素和β-內啡肽被釋出;這類介質最終使毛細血管通透性增加、發生滲漏,血容量不足以至心、肺、肝、腎等主要臟器灌注不足,隨即發生休克和DIC。

檢查

(1).病史 膽道出血前常有肝、膽手術,肝穿刺,肝外傷病史,或者有膽石病、膽道蛔蟲、肝腫瘤病史。

膽道出血

膽道出血(2).上腹或右上腹絞痛或脹痛,並向右肩背部放射。

(3).嘔血及黑便,常在上腹絞痛後出現嘔血、黑便,或僅有黑便。

(4).黃疸:多數患者可出現全身皮膚、鞏膜黃染及不同.程度的低熱,合併感染時則出現寒戰、高熱。

(5)右上腹不同程度的壓痛或肌緊張,肝及膽囊腫大。

(6).血總膽紅素及1分鐘膽紅素升高。

(7).B超檢查:可發現肝內、外膽管擴張,發現膽囊及肝膽管結石,肝、胰的占位性病變。

(8).選擇性肝動脈造影:可發現肝內占位性病變、肝動脈的瘤樣病變、肝動脈膽管瘺、肝動脈門靜脈瘺及肝動脈的異常病變。選擇性肝動脈造影的陽性結果為膽道出血提供治療依據。

(9) .纖維內鏡檢查:內鏡下發現血液自壺腹開口處流出,則確診為膽道出血。同時了解並排除食管、胃及十二指腸的出血病變。

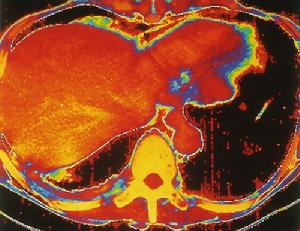

(10) .肝臟CT掃描、磁共振(MRI)及核素掃描。

疾病診斷

有膽道感染、肝膽手術(外傷)和出血性疾病史。①發熱寒戰、黃疸和上腹絞痛後出現嘔血、黑便,伴肩背部放

膽道出血

膽道出血1.病史與症狀

有膽道感染、肝膽手術(外傷)和出血性疾病史。①發熱寒戰、黃疸和上腹絞痛後出現嘔血、黑便,伴肩背部放射痛。②出血可自行停止,出血後上述症狀即可緩解。③出血一周左右發作一次,反覆出現,具有周期性。④出血時可有失血性休克的一系列徵象。

2.體徵

①具有休克征。②貧血貌和皮膚鞏膜黃染。③上腹壓痛、肌緊張。肝臟、膽囊腫大有觸痛。④腸鳴活躍。

3.輔助檢查

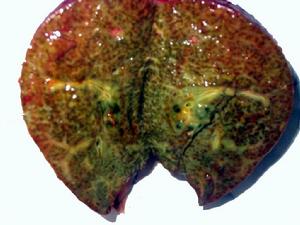

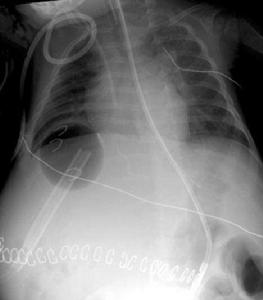

①紅細胞、血紅蛋白下降,白細胞及中性粒細胞數升高,大便潛血陽性。有梗阻性黃疸的表現。②B型超聲示肝內有血腫液性暗區。③核素198金掃描示肝內占位性病變。④纖維內窺鏡有時可見膽道出血,結合鋇餐檢查可排除潰瘍病、食道曲張靜脈破裂出血。⑤選擇性肝動脈造影可發現出血部位;CT檢查可見占位性病變;PTC、ERCP有時可協助診斷。

治療方法

1.非手術治療

膽道出血

膽道出血①防治休克,補充血容量、維持水、電解質平衡,套用止血劑,常用安絡血10mg,4次/日,1次/日,靜滴;止血敏1.0g,3次/日,肌注等。②抗感染(見前)。③置有T管緩慢注入。或用雙氧水15~30ml(等量等滲鹽水稀釋),或18.3mmol/L(0.5%)普魯卡因20~30ml沖洗T管。或腎上腺素2~4mg加等滲鹽水100~200ml經T管滴入。或孟氏液經T管滴入。或上述諸藥聯合套用。④經皮經導管肝固有動脈栓塞治療,是最新而有效的止血措施,可減少手術率。

2.手術治療

(1)適應證:非手術治療無效,不能控制膽道感染和休克,反覆數次膽道出血,肝外傷後或腫瘤所致的膽道出血,膽管出血、伴腹膜炎或疑有臟器穿孔者。

(2)手術方式:①膽囊切除。適於膽囊出血。②膽總管引流術。用於炎症、結石所致膽道出血,血量不大或膽道感染嚴重者,以便經T管灌注止血劑等。③肝固有動脈或病側肝動脈結紮。適合肝內膽管出血、肝動脈有震顫或多處出血難定位者。但肝損害嚴重應屬禁忌。④肝部分切除。可用於病變局限於一葉(段)或一側者,或肝動脈結紮後仍出血者,本術可清除病灶徹底止血。⑤有時須行①②③聯合術止血。

預防常識

膽道出血治療效果不肯定,特別是大出血死亡率高,預防膽道出血首先要注意消除其病因,應正確處理肝外傷,

膽道出血

膽道出血1、應時刻保持足夠的警惕性。慢性肝病患者要了解和掌握目前自己的肝病狀態,比如有無肝硬化,有無食道或胃底靜脈曲張等。患者一定要聽從醫生的勸告與指導,避免誘發上消化道出血的因素,切忌僥倖心理。

2、合理休息,不可過勞。慢性肝病患者由於肝臟功能缺失,已不能滿足全負荷工作的需要。因此,應注意休息,做到力所能及、勞逸結合。提倡散步、練氣功、打太極拳等較為舒緩的運動,不適合做快跑、急走等劇烈的活動。

3、軟化飲食,禁忌粗糙。進食粗糙的食物有可能劃破食道或胃底曲張的靜脈而引起出血。飲食要注意少食多餐,不過飽。進食最好細嚼慢咽。食物以稀軟易消化、富含營養及少渣為宜。患者還應禁辛辣、油煎食品。

4、情緒輕鬆,不要緊張。科學證實,不良情緒同樣可誘發上消化道出血。

5、禁忌飲酒,合理用藥。避免接觸和進食對肝臟有損害的毒性物質,如酒、某些藥物及化學品等。阿司匹林應謹慎使用,以免誘發消化道黏膜出血。