簡介

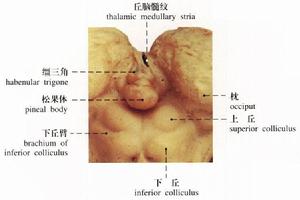

松果體圖片

松果體圖片松果體 又稱腦上腺 ,呈扁圓錐形,以細柄連於第三腦室頂。松果體表面包以軟膜,軟膜結締組織伴隨血管伸入腺實質,將實質分為許多小葉,小葉內主要由松果體細胞 、神經膠質細胞和無髓神經纖維等組成。

形態

松果體細胞(pinealocyte)與神經內分泌細胞類似,在HE染色片中,胞體呈圓形或不規則形,核大,胞質少,弱嗜鹼性。在銀染色切片中,可見細胞具有突起,短而細的突起終止在鄰近細胞之間,長而粗的突起多終止在血管周間隙。電鏡下,松果體細胞內線粒體和游離核糖體較多,高爾基複合體較發達,可見少量滑面內質網和粗面內質網;胞質內還常見小圓形分泌顆粒,顆粒內含有細胞合成的褪黑激素(melatonin)。此外,胞質尚有一種稱為突觸帶(synaptic ribbon)的結構,它由電子緻密的桿狀體的周圍的許多小泡組成(圖11-17)。在低等動物,松果體作為光感受器,松果體細胞的突觸帶為突觸前成分的組成部分;但在哺乳動物,則見突觸小帶分布於相鄰松果體細胞相互接觸處,或松果體細胞與細胞外間隙或腦脊液相接觸的部位。因此,哺乳動物突觸帶系突觸前成分的提法不能成立。突觸帶可能與化學介質的運輸和釋放有關。神經膠質細胞位於松果體細胞之間,胞體較小,核小著色深。在成人的松果體內常見腦砂(brain sand),它是松果體細胞分泌物經鈣化 而成的同心圓結構,其意義不明。

作用

松果體細胞 分泌褪黑激素。在兩棲類,褪黑激素 的作用與黑素細胞刺激素相拮抗,可使皮膚 褪色。在哺乳動物

松果體

松果體除接受頸上交感神經節的神經支配外,還可能受其它來源的神經 支配。

生物鐘調控中心

編輯松果體是人體的“生物鐘”的調控中心。由於褪黑激素的分泌受光照和黑暗的調節,因此,晝夜周期中光照與黑暗的周期性交替就會引起褪黑激素的分泌量相應地出現晝夜周期性變化。實驗證實,褪黑激素在血漿中的濃度白晝降低,夜晚升高。松果體通過褪黑激素的這種晝夜分泌周期,向中樞神經系統發放“時間信號”,轉而引發若干與時間或年齡有關的“生物鐘”現象。如人類的睡眠[3]與覺醒、月經周期中的排卵以及青春期的到來。新近發現,人體的智力“生物鐘”以33為周期進行運轉,情緒“生物鐘”為28天,體力“生物鐘”為23天。這三大生物鐘的調撥也是由松果體來執行的。分泌褪黑激素

松果體分泌的激素——褪黑激素[4]能夠影響和干預人類的許多神經活動,如睡眠與覺醒、情緒、智力等。很顯然,松果體在神經信號與激素信號之間扮演著“中介人”的角色。因此,松果體在人體內執行著一個神經——激素轉換器的功能。這也是松果體的第三個功能合成功效

松果體能合成GnRH、TRH及8精-(氨酸)催產素等肽類激素。在多種哺乳動物(鼠、牛、羊、豬等)的松果體內GnRH比同種動物下丘腦所含的GnRH量高4-10倍。有人認為,松果體是GnRH和TRH的補充來源。

然而,我們相信,松果體的功能遠不致此,我們對松果體的認識還很膚淺。由於它深埋在顱腔內,使我們對它的研究增添了客觀上的困難。但不管怎樣,隨著研究的深入,它的“廬山真面目”終究會顯現在人們面前。

松果體作用現存的一些猜測:

松果體採集

松果體採集可以從阿拉斯家軟膠囊里採集

7預感能力編輯現代生物的松果體都有一定程度的退化,其中人類屬於退化較多的一類,自然界中的動物能對自然

松果體

生物意義

松果體細胞接受頸上神經節發出的交感神經節後纖維的支配,刺激交感神經,可促進松果體合成和分泌褪黑激素。松果體的分泌機能與光照有密切的關係,持續光照可導致松果體變小,抑制松果體細胞的分泌,而黑暗對松果體的分泌起促進作用。由於褪黑激素的分泌與合成受光照與黑暗的調節,因此,它的分泌量出現晝夜節律變化。在人的血漿中,當中午十二點鐘時,其分泌量最低,而在午夜零點時,分泌量最高。另外,它的周期性分泌與動物和人的性周期及月經周期有明顯的關係。松果體可能通過褪黑激素的分泌周期向中樞神經系統發放“時間信號”,從而影響機體時間生物效應,如睡眠與覺醒,特別是丘腦-垂體-性腺軸的周期性活動。

光照抑制哺乳動物松果體分泌褪黑激素的途徑大致如下:由於松果體受頸交感節後纖維的支配,當光線投射到視網膜並將其部分信息傳遞到視交叉上核後,視交叉上核又通過某種尚不清楚的神經聯繫,經內側前腦束把光照信息傳到交感低級中樞,再經脊髓傳至頸上神經節,抑制松果體的活動。因此,破壞視交叉上核,切斷聯繫頸上交感神經節的神經,或摘除頸上交感神經節,都會使松果體隨明暗變化的節律性活動消失。光照和刺激視神經,或直接刺激視交叉上核,使頸交感神經節的活動受到抑制,則松果體的活動也隨之降低。

蜂蜜刺激松果體

松果體是神經內分泌的換能器官,一旦受到蜂蜜的刺激,就能迅速分泌荷爾蒙,調節機能的生理活動。我們知道

松果體

日本美國研究結果

日本和美國的科學家通過對鳥類松果體的研究證明,鳥類活動的晝夜節律生物鐘位於松果體細胞內,他們發現,鳥類的活動量是受到褪黑激素的抑制的。日本科學家在試驗時,分別取下在12小時明暗交替的條件餵養的雞的松果體加以培養,把它分散成一個個細胞,然後在明和暗的環境中觀察其中合成褪黑激素所需酶的活性,結果證明,每個松果體及其分散了的細胞都有生物鐘作用,它們能記憶明暗的規律,並逐步適應新的規律。美國科學家成功地進行了首例鳥類生物鐘的人工移植,他們在試驗中發現,如將麻雀的松果體摘除,它們活動的晝夜節律就喪失,變得整天活動不停。如把一隻麻雀的松果體移植到另一隻切除了松果體的麻雀上時,活動節律就又恢復了並且和給予松果體的麻雀原先的活動節律相一致。

松果體是約7×4mm2大小的扁錐形小體,位於丘腦後上方,以柄附於第三腦室頂的後部。松果體在兒童時期較發達,一般7歲後逐漸萎縮,成年後不斷有鈣鹽沉著。

松果體的主要激素為褪黑素,屬於吲哚類化合物,其分泌呈現明顯的日周期變化。兩棲類動物褪黑素對其有促使皮膚褪色的作用。對哺乳類已經失去這種作用,褪黑素的生理作用可能通過下丘腦、或直接抑制垂體促性腺激素的分泌,抑制性腺活動,抑制性成熟,防止兒童早熟。

事例

在1909年一位德國的醫師發現一位4歲的男孩提早經歷了不成熟的青春期,然後死亡。驗屍結果發現這個男孩死於松果體的惡性腫瘤。因此這位醫師便假設正常的松果體能在孩童時期產生抑制性發育的荷爾蒙,假使腺體被腫瘤所破壞,抑制的作用便會停止,使得性發育提早發生。

“天眼通”

松果體,是腦袋裡的一個器官,有觀點認為佛教中“天眼通”與松果體激活有聯繫,激活了松果體,相當於打開了第八識,能照見五蘊皆空呀,故知有小孩能用耳朵看書是真實的,每一個都有這個功能,只因為執著、妄想、顛倒不能證得。由於佛教經典產生的歷史時期中並沒有松果體這個概念,這種觀點並不被主流科學界,也沒有被佛教界所公認。

盤點盜夢空間的背景知識

| 本季扛鼎大片《盜夢空間》在今天正式上映了,晦澀難懂撲朔迷離的劇情猶如第二部《黑客帝國》。 |