簡介

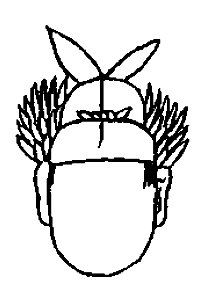

平巾幘-李壽墓

平巾幘-李壽墓巾幘 拼音:jīn zé

隋大業二年制定輿服,武官平巾幘、袴褶。唐昭宗時,十六宅諸王以華侈相尚,巾幘各自為制度。參閱《隋書·煬帝紀》上、《新唐書·五行志》一。

歷史發展

秦漢

幘,原是秦國武將圍在額部的頭巾,形狀像長帕,漢朝起初常為卑位執事所用。漢元帝額頭有壯發,所以戴幘遮擋,群臣效仿皇帝,幘於是成為男子的主要首服。

幘的主體稱為“顏題”,兩邊圍向腦後並延伸出豎立的雙耳,耳下用方形的“收”連線固定。相傳王莽禿髮,在幘上復巾,高隆如屋頂(俗語云:“王莽禿,幘施屋”)。文官戴進賢冠,幘耳較長,冠梁和巾相疊呈“介”字狀,所以稱為“介幘”,武官戴惠文冠(貂蟬冠),幘耳較短。童子之幘不加巾,表示未成年。

魏晉

巾幘

巾幘魏晉時期流行籠巾。

宋朝

士人在頭上戴一頂方桶形的帽子,叫做“東坡巾”。名稱起源來自《東坡居士集》的“父老爭看烏角巾”句,因而有東坡巾之名。

明朝

網巾,方巾在明朝出現,六合巾和四方平定巾都與政治有關(明太祖下令士民戴上)而頒定,其它的如浩然,逍遙,飄飄,周子,莊子,綸巾這些,明以前就有,明朝常見的有莊子,飄飄,程子等巾,冠類基本不變,小冠為蓋住髮髻,其他冠則蓋住整個頭部,唐以前大冠制配禮服,小冠可以外露,但宋以後小冠外要罩巾,另一個則是以前低賤階級們的折上巾,反成了皇族的翼善冠。

傳統漢族服飾(一)

| 漢服,又稱漢衣冠,中國漢族的傳統服飾,又稱為漢裝、華服,是從黃帝即位(約西元前2698年)至明末 (公元17世紀中葉)這四千多年中,以華夏禮儀文化為中心,通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。 |