襖裙

音 ǎo qún

襦裙的另一種稱呼

探源

這裡說的“襖裙”是明代女裝的一種通稱,不是固定術語,襖是襖,裙是裙。

早期漢服上衣多稱為“襦”,魏晉以後多用“襖”、“衫”,唐以後“襦”字逐漸被“襖”、“衫”替代。漫長的演變,它們的具體意思和細節都會有差別,目前普遍認同的是“襖”為有襯裡或夾層的上衣,“衫”為單衣。

襖裙

襖裙明制女襖、女衫較有特色,外衣多為收袖口的琵琶袖,袖口可有緣邊,領子加護領。下裙多配馬面褶裙和普通褶裙。女襖衫長度有長有短,有交領、豎領、方領、對襟等。此外,明代的女襖衫和男襖衫一樣,也有直袖和箭袖。

很多人認為衣掩裙的打扮只在明代存在,其實這種穿法在宋代及以前的壁畫中就很常見。無論是衣在內還是衣在外,上衣下裙的兩截樣式,都是漢族女裝區別北方少數民族女裝的一大特點。

張昱《張光弼詩集》卷三《宮中詞》:宮衣新尚高麗樣,方領過腰半臂載,連夜內家爭借看,為曾著過御前來。"

《續資治通鑑卷二百一十四元紀三十二》記載:“後亦多畜高麗美人,大臣有權者,輒以此遺之,京師達官貴人,必得高麗女然後為名家。自至正以來,宮中給事使令,大半高麗女,以故四方衣服、靴帽、器物,皆仿高麗,舉世若狂。”

《菽園雜記》::“馬尾裙始於朝鮮國,流入京師……於是無貴無賤,服者日盛。至成化末年,朝臣多服之者矣。閣老萬公安冬夏不脫……。大臣不服者惟黎吏侍淳一人而已。此服妖也,弘治初始有禁例。”

《寓圃筆記》:"發裙之制,以馬尾編成,繫於襯衣之內。體肥者一裙,瘦削者或二三,使外衣之張,儼若一傘。",

明制女襖、女衫較有特色,外衣多為收袖口的琵琶袖,袖口可有緣邊,領子加護領。下裙多配馬面褶裙和普通褶裙。女襖衫長度有長有短,有交領、豎領、方領、對襟等。此外,明代的女襖衫和男襖衫一樣,也有直袖和箭袖。

很多人認為衣掩裙的打扮只在明代存在,其實這種穿法在宋代及以前的壁畫中就很常見。無論是衣在內還是衣在外,上衣下裙的兩截樣式,都是漢族女裝區別北方少數民族女裝的一大特點。

明代是否仍有衣在裙內的襖裙,因為至今沒有實物證據,明人所繪仕女圖為宋式,繪製前朝這是歷代仕女圖的一大特色,不可作為憑證。

明代是否仍有衣在裙內的襖裙,因為至今沒有實物證據,明人所繪仕女圖為宋式,繪製前朝這是歷代仕女圖的一大特色,不可作為憑證。

影響

明代盛行衣掩裙的襖裙打扮,清朝漢女裝繼承了大體款式。

到了明朝中期,長襖為立領、斜襟、窄袖;短襖為低領、寬袖,袖長齊肘,袖口肥大寬直。這時襖的裁製比較緊體,通常配穿馬面裙等長套裙,並喜作彩繡裝飾。

到了清代這種立領襖裙逐漸滿化,衣襟從斜襟變成廠字襟,更融入了滿族的盤扣。

在日本留學生的影響下,年輕婦女穿用窄而修長的高領衫襖,下穿黑色長裙,不施繡紋,不用簪釵、手鐲、耳環、戒指等飾品,稱“文明新裝”。

文學描寫

“系一條,元青半白長裙子;穿一件,月白還新細布衫。”

“月藍素色珠邊襖,.....下系銀紅百襉裙。”

“頭戴飄搖巾,內穿荔枝色雲緞襖,外披白綾花鶴氅,腳下大紅綢履。”(男裝)

“原來日間楚卿穿的石青色襖,卻沒有荔枝色襖。”

襖裙款式

體制:漢服——襦裙——襖裙

基於古代漢服襖裙的基礎上,現代漢服襖裙取其精華去其糟粕,有進一步發展,更加規範。襖長一般至少到中腰。

襖裙的基本特點:

1典型的上衣下裳制式;

2上衣袖口是封口,有琵琶袖、窄袖等等款式;

3下裳為馬面裙、褶裙等。

場合:襖裙是現代漢服的簡潔禮服(一般國慶節、春節、生日、成人節、結婚日子等大節日穿)。

1襖裙上衣——交領式的短襖

交領式的短襖+馬面裙(上為明朝墓葬出土文物圖,下為漢服商家圖):

2襖裙上衣——交領式的長襖

綢領棉布交領長襖_文物圖

綢領棉布交領長襖_文物圖3襖裙上衣——豎領式的襖子

商家所制的豎領長襖

商家所制的豎領長襖4襖裙上衣——短比甲

襖裙

襖裙立領短襖+短比甲:

5襖裙上衣——長比甲

短襖+馬面裙+長比甲:

6下裳——褶裙

孔府舊藏白羅繡花裙

孔府舊藏白羅繡花裙7下裳——馬面裙

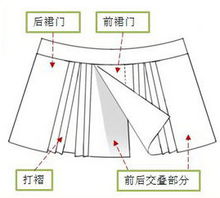

形制特徵:所用布幅為七幅左右,兩片裙子,每片各三幅半,裙擺大闊。除裙子前後一塊不加打褶外,其餘諸處打褶,褶大而疏,綴於異色的裙腰上,裙腰左右量端縫綴系帶,裙擺寬大,其上或織或繡綴底襴,或膝襴。裙襴的紋飾多樣,且寓意豐富,如蝙蝠圖案即福的象徵;蝙蝠與雲紋組合寓意“洪福齊天”;燈籠紋樣的“五穀豐登”;八寶流蘇瓔珞海螺等紋樣組成的多吉祥寓意,更為流行;而愈加講究的裙襴則為龍紋、雲蟒紋。馬面和裙襴的組合,為千年的女裙增加流光溢彩和幾分端莊華麗。

馬面裙平放如下圖所示:

馬面裙結構

馬面裙結構傳統漢族服飾(一)

| 漢服,又稱漢衣冠,中國漢族的傳統服飾,又稱為漢裝、華服,是從黃帝即位(約西元前2698年)至明末 (公元17世紀中葉)這四千多年中,以華夏禮儀文化為中心,通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。 |