中國現代書法篆刻

正文

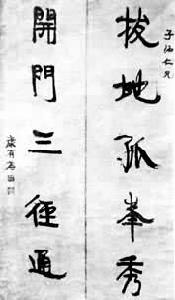

中國1912年以來的書法篆刻。清代末年,由於引進了西方先進的印刷技術,存世的古代書跡,包括近世出土的殷墟的甲骨、齊魯的封泥、西域的簡牘、河洛的墓誌以及帛書、紙卷等,大量影印,流傳甚廣,加上各種形式展覽會的盛行,特別是辛亥革命後故宮的開放,私人和內府珍藏的書跡名品公開陳列,使當時學者能見前人所未見,知前人所未知,學風丕變,仿秦漢、宗魏晉成為一時風尚。並開始出現南帖北碑自然融合,篆、隸、草、楷四體並用的新趨勢。中華民國時期 民國初年,書法家以康有為、鄭孝胥、沈曾植、吳昌碩等人最為著名。康有為的書法初臨《樂毅論》以及歐陽詢、趙孟頫,後改習六朝碑版,晚年則“欲孕南帖、胎北碑,熔漢隸、陶鐘鼎,合一爐而冶之”。他的楷書,尤其是擘窠大字,縱極瑰偉,在曲鋪橫宕的書勢中融合圓直狹長的二王(王羲之、王獻之)行法;行、草參合篆、隸筆法,顯得蒼古質樸,奇宕縱橫。所著《廣藝舟雙楫》,抑唐尊魏,倡導碑學,影響很大。鄭孝胥也是一位以帖入碑,由唐宋而上溯六朝的書法家。他的楷書,堅挺清剛,於沖夷處寓有激盪的氣調,由此一矯清末以來趙之謙、陶濬宣飄泛、板滯的習氣。同時,他的篆、隸書,矯健飛動,也能自標一幟。沈曾植的書法,初學包世臣、吳熙載,晚年取法黃道周、倪元璐,且上追鍾繇、索靖,能博綜諸家,純以神行,尤其用章草法寫行書,氣格高古,有人譽之為張芝復生。所著《海日樓札記》、《海日樓題跋》,用治學的方法論藝術,深入精微,特別是敘述書畫融通之理,書體遞變之跡,辨析“六代清華”與“三唐奇峻”的分野,石刻和墨跡的差異,擘肌分理,十分透徹,可以說是發前人之未發,代表了近代書學研究的高度與深度。吳昌碩以篆書擅名。他寢饋石鼓文,參用草法,凝練遒勁,朴茂雄深,面目一新,結體左右參差,行氣如虹,卓然成為一代宗師。同時,“強抱篆隸作狂草”,行草書蒼勁雄健,氣度恢宏,也不同凡響。近代書法,吳昌碩、沈曾植最為大家,功力之深,境界之高,遠遠超過前代。

中國現代書法篆刻

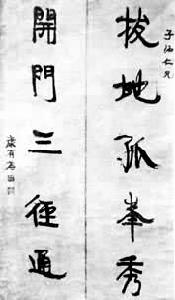

中國現代書法篆刻30年代,書法發展漸入正軌,熔今鑄古,已不分碑、帖之學,且廣拓新境,競趨光大,啟開現代書法的藝術門戶。當時李瑞清的書法用筆遒練,體勢開張有致,亦一時之俊。當時有馬宗霍著《書林藻鑒》,彙編歷代有關書法評論的資料,引征書籍達367種,體例雅正,因人見書,因書知人,檢索十分方便,而且能利用新出土的史料闡述各朝書法,頗有新意。胡光煒的《書藝略論》與沈曾植一樣,也用治學的方法論藝,其中不乏精深的論述,尤其碑、帖並重和融合南北書風的觀點,為時立言,對當時書法藝術的發展具有積極的指導意義。

中國現代書法篆刻

中國現代書法篆刻 中國現代書法篆刻

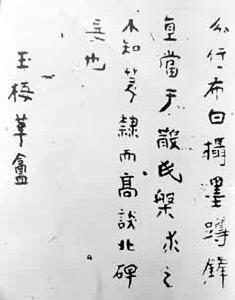

中國現代書法篆刻中華人民共和國建立以來 書法和篆刻作為一種藝術門類得到國家的重視與提倡,並且在繼承傳統的基礎上,得到了新的發展。沈尹默專精褚遂良,深淳凝整,又由楷入行,致力於王羲之、王獻之體系,取精用宏,特別講究用筆,精力彌滿。他晚年在上海主持書壇,有專著《歷代名家學書經驗談輯要釋義》和《二王法書管窺》二書,闡發筆勢、筆法,倡導以腕用筆,影響很大。

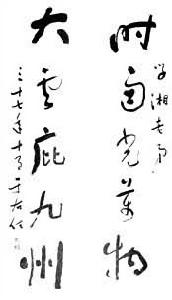

同時林散之以作畫的原理寫草書,意趣雙暢,常見虛實變化,筆墨雙茂,不涉浮華,氣韻境界也為之一新。沙孟海的行草,參合鍾繇、索靖、歐陽詢、顏真卿筆意,能錯綜變化,獨出己意,沉雄茂密,特別是在晚年,融會貫通,更加精善,深受海內外人士的激賞。王遽常的章草,沉著凝練,險勁古樸,尤為精絕。其他寫章草的諸如高二適,能融合今草、狂草,骨力遒勁;鄭誦先參以漢魏,氣勢渾樸,也各具新意,並稱時彥。吳玉如、啟功等,則著稱於北方。

中國現代書法篆刻

中國現代書法篆刻其他如易孺,親炙黃士陵,後來變化,參吳昌碩之長,鈍朴散朗,自具風貌。喬曾劬服膺黃士陵,更參以出土的金石遺文,呈現新的境界,整飾清剛,軒軒霞舉,別具風貌。王個簃、諸樂三和陳巨來、方介堪各為吳昌碩和趙時的弟子,也能謹守師法,發揮光大。至於鄧散木,繼承趙之謙的衣缽,也有聲名,尤其是他的《篆刻學》一書,論述印章源流、篆刻流派以及章法、刀法,翔實扼要,對於篆刻藝術的入門,有著良好的嚮導作用。

書法教學進入大學文科。自北京大學開設金石學課以來,至1963年潘天壽、陸維釗於浙江美術學院創立書法篆刻專業,延請名家沙孟海、諸樂三、方介堪、朱家濟教授。1979年陸維釗、沙孟海、諸樂三又設班指導書法篆刻研究生。1988年,中央美術學院亦設書法篆刻專業,招收4年制本科生。一批精通書法篆刻技法與理論的中青年脫穎而出。

書法理論研究 近現代的書法理論研究也日趨繁榮和深入。諸如碑版的寫手、刻手問題,1932年沙孟海《與吳公阜書》,早已提及,後又幾次論及。至60年代,北方啟功,南方商承祚不約而同地在文中闡說此問題,這無疑是近代書學研究的新突破。舊時論漢印,至多區分西漢、新莽、東漢 3期。羅福頤不時引用考古發掘新資料來論證古印製度。馬國權新著《漢印概說》,更用考古發掘資料論證漢印分期,區分為西漢早中晚、新莽、東漢早中晚7期。這個印學界劃時代的新工作,雖屬初創階段,卻表明印學研究已經開始向細密化發展。

書法篆刻史自沙孟海1928年發表《近三百年的書學》和《印學概論》有系統地論述以來,其後有潘伯鷹《中國書法簡論》、陳定三《民國以來書家勢評》、於大成《書史概述》、莊嚴《六十年來之書學與帖學》、丁念先《六十年來甲骨文金文與碑學》,最後沙孟海又撰寫《中國書法史圖錄》、《印學史》。這樣經過50餘年努力,中國書法史和中國篆刻史初具規模,並且日趨完善。

近現代有關書法篆刻理論的著述,除上文提到的以外,有影響的還有楊守敬《學書跡言》,楊逸《海上墨林》,余紹宋《書畫書錄解題》並吳辟疆補,葉德輝《遊藝卮言》,劉鹹炘《弄翰余瀋》、張伯英《法帖提要》,張宗祥《書學源流論》,諸宗元《中國書學淺說》,林志鈞《帖考》,沈尹默《書法論叢》,朱建新《孫過庭書譜箋證》,啟功《啟功叢稿》等。以資料叢輯著名的則有羅振玉《流沙墜簡》、《殷文存》、《三代吉金文存》,張鳳《漢晉西陲木簡彙編》,鄒安《周金文存》,吳大澂《愙齋集古錄》,祝嘉《書學史》,丁福保、周雲青《四部總錄藝術編》,關百益《河南金石志圖》,趙萬里《漢魏南北朝墓誌集釋》,以及《故宮博物院藏曆代法書選》、《上海博物館藏曆代法書選》、《遼寧省博物館藏曆代法書選》。

自從清代乾嘉年間李味莊創立平房山房以來,1839年蔣霞竹的小蓬萊,1851年吳宗麟的萍花社書畫社,相繼成為中國書畫會的開端。其後,書法篆刻藝術的學術團體也應運而生,最著名的是1908年丁仁、王禔、葉為銘、吳隱等人創辦的西泠印社。西泠印社以保存金石、研究印學為宗旨,集拓印譜,影印歷代篆刻藝術作品,風行海內外,對發揚和研究中國書法篆刻藝術有著一定的影響。

中華人民共和國建立後,北京、上海、廣州先後成立書法篆刻研究會,至1981年,召開第1屆全國書法家代表大會並成立中國書法家協會,各省、市、自治區又先後建立相應的分會機構。

上述書法專業機構還先後創辦了《書法》、《中國書法》、《書法研究》、《書法叢刊》等雜誌刊物。各種類型的書法藝術展覽(包括中日書法藝術交流展)亦頻繁舉行。這樣,書法界不僅結束了分散自流的無組織狀態,亦進入了一個嶄新的歷史時期。