作者簡介

梁衡梁衡(1946——)山西霍縣人。1968年畢業於中國人民大學。長期在基層當記者。現任新聞出版署副署長、中國作協全委會委員、全國記協常務理事。主要從事散文創作、散文理論研究。作品曾獲青年文學獎、趙樹理文學獎、全國優秀科普作品獎;1996年在《佛山文藝》發表的散文《忽又重聽“走西口”》獲《美文》、 《文學自由談》、 《佛山文藝》三家聯合舉辦的“心繫中華”散文徵文優秀獎。有散文三篇《晉詞》、《覓渡,覓渡,渡何處》和《夏感》入選中學教材。主要著作有《新聞三部曲》(3卷)、《數理化通俗演義》(2卷)、散文集《名山大川》、 《人傑鬼雄》等。多年來,梁衡在繁忙的公務之餘從事散文創作和文學理論、新聞理論研究,筆耕不輟,碩果纍纍。

梁衡梁衡(1946——)山西霍縣人。1968年畢業於中國人民大學。長期在基層當記者。現任新聞出版署副署長、中國作協全委會委員、全國記協常務理事。主要從事散文創作、散文理論研究。作品曾獲青年文學獎、趙樹理文學獎、全國優秀科普作品獎;1996年在《佛山文藝》發表的散文《忽又重聽“走西口”》獲《美文》、 《文學自由談》、 《佛山文藝》三家聯合舉辦的“心繫中華”散文徵文優秀獎。有散文三篇《晉詞》、《覓渡,覓渡,渡何處》和《夏感》入選中學教材。主要著作有《新聞三部曲》(3卷)、《數理化通俗演義》(2卷)、散文集《名山大川》、 《人傑鬼雄》等。多年來,梁衡在繁忙的公務之餘從事散文創作和文學理論、新聞理論研究,筆耕不輟,碩果纍纍。

著名學者季羨林說道:“梁衡是一個肯動腦,很刻苦,又滿懷憂國之情的人。他到我這裡來聊天,無論談歷史,談現實,最後都離不開對國家、民族的憂心。難得他總能將這一種政治抱負,化作美好的文學意境。在世的散文家中,能追求肯追求這樣一種境界的人,除梁衡之外,尚無第二人。”

作品導讀

瞿秋白梁衡寫此文,構思六年,三訪紀念館,寫下了這篇評價歷史人物的散文。作者著力於展示人物的形象魅力和豐富的精神世界。為了刻畫瞿秋白的性格,連用三個“如果”構築起波瀾迭起的虛設和步步深入的探悉,在疏密有致的縱橫揮灑中,樹立起一個才華橫溢、熱情如火而又矛盾重重、性格複雜、從容堅強、大義凜然而又終其一生求無所獲的悲劇性的革命者形象,從而為讀者對瞿秋白深層次的認識和理解,提供了極大的思維空間。

瞿秋白梁衡寫此文,構思六年,三訪紀念館,寫下了這篇評價歷史人物的散文。作者著力於展示人物的形象魅力和豐富的精神世界。為了刻畫瞿秋白的性格,連用三個“如果”構築起波瀾迭起的虛設和步步深入的探悉,在疏密有致的縱橫揮灑中,樹立起一個才華橫溢、熱情如火而又矛盾重重、性格複雜、從容堅強、大義凜然而又終其一生求無所獲的悲劇性的革命者形象,從而為讀者對瞿秋白深層次的認識和理解,提供了極大的思維空間。

在梁衡的筆下,瞿秋白有內在的人格,有外在的功業,而更多的是才未盡、功未成的遺憾與悲劇。“覓渡“在這篇散文里已經由瞿秋白命運的昭示,上升為一種象徵意義:人的一生,往往都是從尋覓開始他的夢想和追求的。人生建功立業的成功往往在於把握命運的契機。若以“覓渡”作比,則可以說是找準人生的渡口。

秋白的女兒獨伊讀過《覓渡》之後,在致梁衡的信中說:“父親一生磨難多,爭議多,先生的一支筆概括了父親的一生,提煉了他生命的精華。讓沒有讀過黨史的人,也能清晰地感到父親的思想脈絡,和他對黨對國家的赤子之心。”“靜夜沉思,咀嚼先生美文,我常心存感激,感謝先生將個人的思考變成了億萬人對父親的追思”。

作品欣賞

瞿秋白紀念館常州城裡那座不大的瞿秋白紀念館我已經去過三次。從第一次看到那個黑舊的房舍,我就想寫篇文章。但是六個年頭過去了,還是沒有寫出。瞿秋白實在是一個謎,他太博大深邃,讓你看不清摸不透,無從寫起但又放不下筆。去年我第三次訪秋白故居時正值他犧牲60周年,地方上和北京都在籌備關於他的討論會。他就義時才36歲,可人們已經紀念了他60年,而且還會永遠紀念下去。是因為他當過黨的領袖?是因為他的文學成就?是因為他的才氣?是,但不全是。他短短的一生就像一幅永遠讀不完的名畫。

瞿秋白紀念館常州城裡那座不大的瞿秋白紀念館我已經去過三次。從第一次看到那個黑舊的房舍,我就想寫篇文章。但是六個年頭過去了,還是沒有寫出。瞿秋白實在是一個謎,他太博大深邃,讓你看不清摸不透,無從寫起但又放不下筆。去年我第三次訪秋白故居時正值他犧牲60周年,地方上和北京都在籌備關於他的討論會。他就義時才36歲,可人們已經紀念了他60年,而且還會永遠紀念下去。是因為他當過黨的領袖?是因為他的文學成就?是因為他的才氣?是,但不全是。他短短的一生就像一幅永遠讀不完的名畫。我第一次到紀念館是1990年。紀念館本是一間瞿家的舊祠堂,祠堂前原有一條河,叫覓渡河。一聽這名字我就心中一驚,覓渡,覓渡,渡在何處?瞿秋白是以職業革命家自許的,但從這個渡口出發並沒有讓他走出一條路。“八七會議”他受命於白色恐怖之中,以一副柔弱的書生之肩,挑起了統帥全黨的重擔,發出武裝鬥爭的吼聲。但是他隨即被王明,被自己的人一巴掌打倒,永不被重用。後來在長征時又藉口他有病,不帶他北上。而比他年紀大身體弱的徐特立、謝覺哉等都安然到達陝北,活到了建國。他其實不是被國民黨殺的,是為左傾路線所殺。是自己的人按住了他的脖子,好讓敵人的屠刀來砍。而他先是仔細地獨白,然後就去從容就義。

瞿秋白如果秋白是一個如李逵式的人物,大喊一聲,你朝爺爺砍吧,二十年後又是一條好漢,也許人們早已把他忘掉。他是一個書生啊,一個典型的中國知識分子,你看他的照片,一副多么秀氣但又有幾分蒼白的面容。他一開始就不是舞槍弄刀的人。他在黃埔軍校講課,在上海大學講課,他的才華熠熠閃光,聽課的人擠滿禮堂,爬上窗台,甚至連學校的教師也擠進來聽。後來成為大作家的丁玲,當時也在台下瞪著一雙稚氣的大眼睛。瞿秋白的文才曾是怎樣折服了一代人。後來成為文化史專家,新中國文化部副部長的鄭振鐸,當時準備結婚,想求秋白刻一對印,秋白開的潤格是50元。鄭付不起轉而求茅盾。婚禮那天,秋白手提一手絹小包,說來送金50元,鄭不勝惶恐,打開一看卻是兩方石印。可想他當時的治印水平。秋白被排擠離開黨的領導崗位之後,轉而為文,短短几年他的著譯竟有500萬字。魯迅與他之間的敬重和友誼,就像馬克思與恩格斯一樣的完美。秋白夫婦到上海住魯迅家中,魯迅和許廣平睡地板,而將床鋪讓給他們。秋白被捕後魯迅立即組織營救,他就義後魯迅又親自為他編文集,裝幀和用料在當時都是第一流的。秋白與魯迅、茅盾、鄭振鐸這些近代文化史上的高峰,也

瞿秋白如果秋白是一個如李逵式的人物,大喊一聲,你朝爺爺砍吧,二十年後又是一條好漢,也許人們早已把他忘掉。他是一個書生啊,一個典型的中國知識分子,你看他的照片,一副多么秀氣但又有幾分蒼白的面容。他一開始就不是舞槍弄刀的人。他在黃埔軍校講課,在上海大學講課,他的才華熠熠閃光,聽課的人擠滿禮堂,爬上窗台,甚至連學校的教師也擠進來聽。後來成為大作家的丁玲,當時也在台下瞪著一雙稚氣的大眼睛。瞿秋白的文才曾是怎樣折服了一代人。後來成為文化史專家,新中國文化部副部長的鄭振鐸,當時準備結婚,想求秋白刻一對印,秋白開的潤格是50元。鄭付不起轉而求茅盾。婚禮那天,秋白手提一手絹小包,說來送金50元,鄭不勝惶恐,打開一看卻是兩方石印。可想他當時的治印水平。秋白被排擠離開黨的領導崗位之後,轉而為文,短短几年他的著譯竟有500萬字。魯迅與他之間的敬重和友誼,就像馬克思與恩格斯一樣的完美。秋白夫婦到上海住魯迅家中,魯迅和許廣平睡地板,而將床鋪讓給他們。秋白被捕後魯迅立即組織營救,他就義後魯迅又親自為他編文集,裝幀和用料在當時都是第一流的。秋白與魯迅、茅盾、鄭振鐸這些近代文化史上的高峰,也 《覓渡》是齊肩的啊,他應該知道自己身軀內所含的文化價值,應該到書齋里去實現這個價值。但是他沒有,他目睹人民沉浮於水火,目睹黨瀕於滅頂,他振臂一呼,躍向黑暗。只要能為社會的前進照亮一步之路,他就毅然舉全身而自燃。他的俄文水平在當時的中國是數一數二了,他曾發宏願,要將俄國文學名著介紹到中國來。他犧牲後魯迅感嘆說,本來《死魂靈》由秋白來譯是最合適的。這使我想起另一件事。和秋白同時代的有一個人叫梁實秋,在抗日高潮中仍大寫悠閒文字,被左翼作家批評為“抗戰無關論”。他自我辯解說:人在情急時固然可以操起菜刀殺人,但殺人畢竟不是菜刀的使命。他還是一直弄他的純文學,後來確實也成就很高,一人獨立譯完了《莎士比亞全集》。 現在,當我們很大度地承認梁實秋的貢獻時,更不該忘記秋白這樣的情急了用菜刀去救國救民,甚至連自己的珠玉之身也撲上去的人。如果他不這樣做,留把菜刀作後用,留得青山來養柴,在文壇上他也會成為一個、甚至十個梁實秋。但是他沒有。

《覓渡》是齊肩的啊,他應該知道自己身軀內所含的文化價值,應該到書齋里去實現這個價值。但是他沒有,他目睹人民沉浮於水火,目睹黨瀕於滅頂,他振臂一呼,躍向黑暗。只要能為社會的前進照亮一步之路,他就毅然舉全身而自燃。他的俄文水平在當時的中國是數一數二了,他曾發宏願,要將俄國文學名著介紹到中國來。他犧牲後魯迅感嘆說,本來《死魂靈》由秋白來譯是最合適的。這使我想起另一件事。和秋白同時代的有一個人叫梁實秋,在抗日高潮中仍大寫悠閒文字,被左翼作家批評為“抗戰無關論”。他自我辯解說:人在情急時固然可以操起菜刀殺人,但殺人畢竟不是菜刀的使命。他還是一直弄他的純文學,後來確實也成就很高,一人獨立譯完了《莎士比亞全集》。 現在,當我們很大度地承認梁實秋的貢獻時,更不該忘記秋白這樣的情急了用菜刀去救國救民,甚至連自己的珠玉之身也撲上去的人。如果他不這樣做,留把菜刀作後用,留得青山來養柴,在文壇上他也會成為一個、甚至十個梁實秋。但是他沒有。 《從書生到領袖》如果秋白的骨頭像他的身體一樣的柔弱,他一被捕就招供認罪,那么歷史也早就忘了他。革命史上有多少英雄就有多少叛徒。像曾是共產黨總書記的向忠發、政治局委員的顧順章,都有一個工人階級的好出身,但是一被逮捕,就立即招供。至於陳公博、周佛海、張國燾等高幹,還可以舉出不少。而秋白偏偏以柔弱之軀演出了一場泰山崩於前而不動的英雄戲。他剛被捕時敵人並不明他的身份,他自稱是一名醫生,在獄中讀書寫字,連監獄長也求他開方看病。其實,他實實在在是一個書生、畫家、醫生,除了名字是假的,這些身份對他來說一個都不假。這時上海的魯迅等正在設法營救他。但是一個聽過他講課的叛徒終於認出了他。特務乘其不備突然大喊一聲:“瞿秋白!”他卻木然無應。敵人無法,只好把叛徒拉出來當面對質。這時他卻淡淡一笑說:“既然你們已認出了我,我就是瞿秋白。過去我寫的那份供詞就權當小說去讀罷。”蔣介石聽說抓到了瞿秋白,急電宋希濂去處理此事。宋在黃埔時聽過他的課,執學生禮,想以師生之情勸其降,並派軍醫為之治病。他死意已決,說:“減輕一點痛苦是可以的,要治好病就大可不必了。”當一個人從道理上明白了生死之後,他就獲得了最大的堅強和最大的從容。這是靠肉體的耐力和感情的傾注所無法達到的。理性的力量就像軌道的延伸一樣堅定。一個真正的知識分子向來是以理行事,所謂士可殺而不可辱。文天祥被捕,跳水、撞牆,唯求一死。魯迅受到恐嚇,出門都不帶鑰匙,以示不歸之志。毛澤東讚揚朱自清寧餓死也不吃美國的救濟粉。秋白便是這樣一個典型的已達到自由階段的知識分子。蔣介石威脅利誘實在不能使之屈服,遂下令槍決。刑前,秋白唱《國際歌》, 唱紅軍歌曲,泰然自行至刑場,高呼“中國共產黨萬歲”,盤腿席地而坐,令敵開槍。從被捕到就義,這裡沒有一點死的畏懼。

《從書生到領袖》如果秋白的骨頭像他的身體一樣的柔弱,他一被捕就招供認罪,那么歷史也早就忘了他。革命史上有多少英雄就有多少叛徒。像曾是共產黨總書記的向忠發、政治局委員的顧順章,都有一個工人階級的好出身,但是一被逮捕,就立即招供。至於陳公博、周佛海、張國燾等高幹,還可以舉出不少。而秋白偏偏以柔弱之軀演出了一場泰山崩於前而不動的英雄戲。他剛被捕時敵人並不明他的身份,他自稱是一名醫生,在獄中讀書寫字,連監獄長也求他開方看病。其實,他實實在在是一個書生、畫家、醫生,除了名字是假的,這些身份對他來說一個都不假。這時上海的魯迅等正在設法營救他。但是一個聽過他講課的叛徒終於認出了他。特務乘其不備突然大喊一聲:“瞿秋白!”他卻木然無應。敵人無法,只好把叛徒拉出來當面對質。這時他卻淡淡一笑說:“既然你們已認出了我,我就是瞿秋白。過去我寫的那份供詞就權當小說去讀罷。”蔣介石聽說抓到了瞿秋白,急電宋希濂去處理此事。宋在黃埔時聽過他的課,執學生禮,想以師生之情勸其降,並派軍醫為之治病。他死意已決,說:“減輕一點痛苦是可以的,要治好病就大可不必了。”當一個人從道理上明白了生死之後,他就獲得了最大的堅強和最大的從容。這是靠肉體的耐力和感情的傾注所無法達到的。理性的力量就像軌道的延伸一樣堅定。一個真正的知識分子向來是以理行事,所謂士可殺而不可辱。文天祥被捕,跳水、撞牆,唯求一死。魯迅受到恐嚇,出門都不帶鑰匙,以示不歸之志。毛澤東讚揚朱自清寧餓死也不吃美國的救濟粉。秋白便是這樣一個典型的已達到自由階段的知識分子。蔣介石威脅利誘實在不能使之屈服,遂下令槍決。刑前,秋白唱《國際歌》, 唱紅軍歌曲,泰然自行至刑場,高呼“中國共產黨萬歲”,盤腿席地而坐,令敵開槍。從被捕到就義,這裡沒有一點死的畏懼。 瞿秋白主持“八七”會議會址如果秋白就這樣高呼口號為革命獻身,人們也許還不會這樣長久地懷念他研究他。他偏偏在臨死前又搶著寫了一篇《多餘的話》,這在一般人看來真是多餘。我們看他短短的一生鬥爭何等堅決:他在國共合作中對國民黨右派的批駁、在黨內對陳獨秀右傾路線的批判何等犀利;他主持“八七會議”,決定武裝鬥爭,永遠功彪史冊;他在監獄中從容斗敵,最後英勇就義,泣天地動鬼神。這是一個多么完整的句號。但是他不肯,他覺得自己實在渺小,實在愧對黨的領袖這個稱號,於是用解剖刀,將自己的靈魂仔仔細細地剖析了一遍。別人看到的他是一個光明的結論,他在這裡卻非要說一說這光明之前的暗淡,或者光明後面的陰影。這又是一種驚人的平靜。就像敵人要給他治病時,他說:不必了。他將生命看得很淡。現在,為了做人,他又將虛名看得很淡。他認為自己是從紳士家庭,從舊文人走向革命的,他在新與舊的鬥爭中受著煎熬,在文學愛好與政治責任的抉擇中受著煎熬。他說以後舊文人將再不會有了,他要將這個典型,這個痛苦的改造過程如實地錄下,獻給後人。他說過:“光明和火焰從地心裡鑽出來的時候,難免要經過好幾次的嘗試,試探自己的道路,鍛鍊自己的力量。”他不但解剖了自己的靈魂,在這《多餘的話》里還囑咐死後請解剖他的屍體,因為他是一個得了多年肺病的人。這又是他的偉大,他的無私。我們可以對比一下世上有多少人都在塗脂抹粉,挖空心思地打扮自己的歷史,極力隱惡揚善。特別是一些地位越高的人越愛這樣做,別人也幫他們這樣做,所謂為尊者諱。而他卻不肯。作為領袖,人們希望他內外都是徹底的鮮紅,而他卻固執地說:不,我是一個多重色彩的人。在一般人是把人生投入革命,在他是把革命投入人生,革命是他人生實驗的一部分。當我們只看他的事業,看他從容赴死時,他是一座平原上的高山,令人崇敬;當我們再看他對自己的解剖時,他更是一座下臨深谷的高峰,風鳴林吼,奇絕險峻,給人更多的遐想。他是一個內心縱橫交錯,又坦蕩如一張白紙的人。

瞿秋白主持“八七”會議會址如果秋白就這樣高呼口號為革命獻身,人們也許還不會這樣長久地懷念他研究他。他偏偏在臨死前又搶著寫了一篇《多餘的話》,這在一般人看來真是多餘。我們看他短短的一生鬥爭何等堅決:他在國共合作中對國民黨右派的批駁、在黨內對陳獨秀右傾路線的批判何等犀利;他主持“八七會議”,決定武裝鬥爭,永遠功彪史冊;他在監獄中從容斗敵,最後英勇就義,泣天地動鬼神。這是一個多么完整的句號。但是他不肯,他覺得自己實在渺小,實在愧對黨的領袖這個稱號,於是用解剖刀,將自己的靈魂仔仔細細地剖析了一遍。別人看到的他是一個光明的結論,他在這裡卻非要說一說這光明之前的暗淡,或者光明後面的陰影。這又是一種驚人的平靜。就像敵人要給他治病時,他說:不必了。他將生命看得很淡。現在,為了做人,他又將虛名看得很淡。他認為自己是從紳士家庭,從舊文人走向革命的,他在新與舊的鬥爭中受著煎熬,在文學愛好與政治責任的抉擇中受著煎熬。他說以後舊文人將再不會有了,他要將這個典型,這個痛苦的改造過程如實地錄下,獻給後人。他說過:“光明和火焰從地心裡鑽出來的時候,難免要經過好幾次的嘗試,試探自己的道路,鍛鍊自己的力量。”他不但解剖了自己的靈魂,在這《多餘的話》里還囑咐死後請解剖他的屍體,因為他是一個得了多年肺病的人。這又是他的偉大,他的無私。我們可以對比一下世上有多少人都在塗脂抹粉,挖空心思地打扮自己的歷史,極力隱惡揚善。特別是一些地位越高的人越愛這樣做,別人也幫他們這樣做,所謂為尊者諱。而他卻不肯。作為領袖,人們希望他內外都是徹底的鮮紅,而他卻固執地說:不,我是一個多重色彩的人。在一般人是把人生投入革命,在他是把革命投入人生,革命是他人生實驗的一部分。當我們只看他的事業,看他從容赴死時,他是一座平原上的高山,令人崇敬;當我們再看他對自己的解剖時,他更是一座下臨深谷的高峰,風鳴林吼,奇絕險峻,給人更多的遐想。他是一個內心縱橫交錯,又坦蕩如一張白紙的人。 瞿秋白故鄉的覓渡橋我在這間舊祠堂里,一年年地來去,一次次地徘徊,我想像著當年門前的小河,河上來往覓渡的小舟。秋白就是從這裡出發,到上海辦學,去會魯迅;到廣州參與國共合作,去會孫中山;到蘇俄去當記者,去參加共產國際會議;到漢口去主持“八七會議”,發起武裝鬥爭;到江西蘇區去,主持教育工作。他生命短促,行色匆匆。他出門登舟之時一定想到“野渡無人舟自橫”,想到“輕解羅裳,獨上蘭舟”。那是一種多么悠閒的生活,多么美的詩句,是一個多么寧靜的港灣。他在《多餘的話》里一再表達他對文學的熱愛。他多么想靠上那個碼頭。但他沒有,直到臨死的前一刻他還在探究生命的歸宿。他一生都在覓渡,可是到最後也沒有傍到一個好的碼頭,這實在是一個悲劇。但正是這悲劇的遺憾,人們才這樣以其生命的一倍、兩倍、十倍的歲月去紀念他。如果他一開始就不鬧什麼革命,只要隨便拔下身上的一根汗毛,悉心培植,他也會成為著名的作家、翻譯家、金石家、書法家或者名醫。梁實秋、徐志摩現在不是尚享後人之饗嗎?如果他革命之後,又撥轉船頭,退而治學呢,仍然可以成為一個文壇泰斗。與他同時代的陳望道,本來是和陳獨秀一起籌建共產黨的,後來退而研究修辭,著《修辭學發凡》,成了中國修辭第一人,人們也記住了他。可是秋白沒有這樣做。就像一個美女偏不肯去演戲,像一個高個兒男子偏不肯去打球。他另有所求,但又求而無獲,甚至被人誤會。一個人無才也就罷了,或者有一分才幹成了一件事也罷了。最可惜的是他有十分才只乾成了一件事,甚而一件也沒有乾成,這才叫後人惋惜。你看岳飛的詩詞寫得多好,他是有文才的,但世人只記住了他的武功。辛棄疾是有武才的,他年輕時率一萬義軍抗金,但南宋政府不用他,他只能“醉里挑燈看劍,夢回吹角連營”,後人也只知他的詩才。瞿秋白以文人為政,又因政事之敗而返觀人生。如果他只是慷慨就義再不說什麼,也許他早已沒入歷史的年輪。但是他又說了一些看似多餘的話,他覺得探索比到達更可貴。當年項羽兵敗,雖前有渡船,卻拒不渡河。項羽如果為劉邦所殺,或者他失敗後再渡烏江,都不如臨江自刎這樣留給歷史永遠的回味。項羽面對生的希望卻舉起了一把自刎的劍,秋白在將要英名流芳時卻舉起了一把解剖刀,他們都將行將定格的生命的價值又推上了一層。哲人者,寧肯舍其事而成其心。

瞿秋白故鄉的覓渡橋我在這間舊祠堂里,一年年地來去,一次次地徘徊,我想像著當年門前的小河,河上來往覓渡的小舟。秋白就是從這裡出發,到上海辦學,去會魯迅;到廣州參與國共合作,去會孫中山;到蘇俄去當記者,去參加共產國際會議;到漢口去主持“八七會議”,發起武裝鬥爭;到江西蘇區去,主持教育工作。他生命短促,行色匆匆。他出門登舟之時一定想到“野渡無人舟自橫”,想到“輕解羅裳,獨上蘭舟”。那是一種多么悠閒的生活,多么美的詩句,是一個多么寧靜的港灣。他在《多餘的話》里一再表達他對文學的熱愛。他多么想靠上那個碼頭。但他沒有,直到臨死的前一刻他還在探究生命的歸宿。他一生都在覓渡,可是到最後也沒有傍到一個好的碼頭,這實在是一個悲劇。但正是這悲劇的遺憾,人們才這樣以其生命的一倍、兩倍、十倍的歲月去紀念他。如果他一開始就不鬧什麼革命,只要隨便拔下身上的一根汗毛,悉心培植,他也會成為著名的作家、翻譯家、金石家、書法家或者名醫。梁實秋、徐志摩現在不是尚享後人之饗嗎?如果他革命之後,又撥轉船頭,退而治學呢,仍然可以成為一個文壇泰斗。與他同時代的陳望道,本來是和陳獨秀一起籌建共產黨的,後來退而研究修辭,著《修辭學發凡》,成了中國修辭第一人,人們也記住了他。可是秋白沒有這樣做。就像一個美女偏不肯去演戲,像一個高個兒男子偏不肯去打球。他另有所求,但又求而無獲,甚至被人誤會。一個人無才也就罷了,或者有一分才幹成了一件事也罷了。最可惜的是他有十分才只乾成了一件事,甚而一件也沒有乾成,這才叫後人惋惜。你看岳飛的詩詞寫得多好,他是有文才的,但世人只記住了他的武功。辛棄疾是有武才的,他年輕時率一萬義軍抗金,但南宋政府不用他,他只能“醉里挑燈看劍,夢回吹角連營”,後人也只知他的詩才。瞿秋白以文人為政,又因政事之敗而返觀人生。如果他只是慷慨就義再不說什麼,也許他早已沒入歷史的年輪。但是他又說了一些看似多餘的話,他覺得探索比到達更可貴。當年項羽兵敗,雖前有渡船,卻拒不渡河。項羽如果為劉邦所殺,或者他失敗後再渡烏江,都不如臨江自刎這樣留給歷史永遠的回味。項羽面對生的希望卻舉起了一把自刎的劍,秋白在將要英名流芳時卻舉起了一把解剖刀,他們都將行將定格的生命的價值又推上了一層。哲人者,寧肯舍其事而成其心。

秋白不朽。人物簡介

瞿秋白瞿秋白:(1899年1月29日—1935年6月18日)原名瞿雙,後改名瞿霜、瞿爽。江蘇省常州武進縣人,與共產黨早期領袖惲代英、張太雷並稱為常州三傑,是繼陳獨秀之後的中國共產黨第二代領導人。1985年6月18日 瞿秋白就義五十周年之際,中共中央在中南海召開紀念大會,對瞿秋白作出了全面、公正的評價:“瞿秋白同志是中國共產黨早期的主要領導人之一,偉大的馬克思主義者,卓越的無產階級革命家,理論家和宣傳家,中國的革命文學事業的重要奠基者之一。”

瞿秋白瞿秋白:(1899年1月29日—1935年6月18日)原名瞿雙,後改名瞿霜、瞿爽。江蘇省常州武進縣人,與共產黨早期領袖惲代英、張太雷並稱為常州三傑,是繼陳獨秀之後的中國共產黨第二代領導人。1985年6月18日 瞿秋白就義五十周年之際,中共中央在中南海召開紀念大會,對瞿秋白作出了全面、公正的評價:“瞿秋白同志是中國共產黨早期的主要領導人之一,偉大的馬克思主義者,卓越的無產階級革命家,理論家和宣傳家,中國的革命文學事業的重要奠基者之一。”

在20世紀跌宕起伏、風雲變幻的中國政治、思想文化史上,瞿秋白作為著名的革命家和知識分子,肩負救亡與啟蒙的歷史使命,留下了複雜而獨特的“長長的影子”。他擁有諸多第一:第一個翻譯《國際歌》歌詞,第一個系統譯介馬克思文藝理論和蘇俄作品,第一個把新生的蘇維埃共和國介紹到中國,第一個嘗試用馬克思主義研究中國社會政治經濟、研究中國革命。但他同時也是一個“多餘的人”、一個所謂的“叛徒”。他在臨刑前1個月,於福建汀州獄中寫下的遺文《多餘的話》,其中透露出來的個人際遇感受,與時代洪流形成強烈的反差和衝突,為我們提供了不斷回味和繼續言說的話題。

生平:

少年瞿秋白與父親1899年1月29日出生於江蘇常州。

少年瞿秋白與父親1899年1月29日出生於江蘇常州。

1919年參加“五四”愛國運動。

1920年以記者的身份赴蘇俄採訪,是最早向中國人民真實報導十月革命後蘇俄情況的新聞先驅。

1922年參加中國共產黨。1923年1月回國後,負責中共中央機關刊物《新青年》、《前鋒》、《嚮導》的編輯工作。

1923年參加中共第三次全國代表大會,起草黨綱。同年參與籌辦上海大學。這時和以後多年間,致力於馬克思主義的宣傳和研究工作,為黨的思想理論建設作出了開創性的貢獻。在第一次大革命期間,為促成國共合作、發動北伐戰爭、反對資產階級右派進攻黨內的右派錯誤,進行了堅決的鬥爭。

1925年參加中共第四次全國代表大會,當選為中央委員、中央局成員。

瞿秋白主持“八七”會議的地方1927年參加中共第五次全國代表大會,當選為中央委員、政治局委員、常委。在第一次大革命失敗後的危急關頭主持召開“八七”會議,結束了陳獨秀右傾投降主義在黨內的統治、確定了土地革命和武裝反抗國民黨反革命統治的總方針會後任臨時中央政治局常委,主持中央工作。此後雖曾犯過短期“左”傾盲動錯誤,但他和戰友們一道,在極其艱難的條件下恢復黨的戰鬥力,開闢革命的新時期建立了巨大的功勳。

瞿秋白主持“八七”會議的地方1927年參加中共第五次全國代表大會,當選為中央委員、政治局委員、常委。在第一次大革命失敗後的危急關頭主持召開“八七”會議,結束了陳獨秀右傾投降主義在黨內的統治、確定了土地革命和武裝反抗國民黨反革命統治的總方針會後任臨時中央政治局常委,主持中央工作。此後雖曾犯過短期“左”傾盲動錯誤,但他和戰友們一道,在極其艱難的條件下恢復黨的戰鬥力,開闢革命的新時期建立了巨大的功勳。

1928年參加中共第六次全國代表大會,當選為中央委員、政治局委員、隨後參加共產國際第六次代表大會,當選為共產國際執行委員、主席團委員及政治書記處成員。

就義前的瞿秋白1930年9月回國,主持中共六屆三中全會,糾正了當時黨的領導人的“左”傾冒險主義錯誤。在1931年1月中共六屆四中全會上,遭王明等人打擊,被解除中央領導職務。

就義前的瞿秋白1930年9月回國,主持中共六屆三中全會,糾正了當時黨的領導人的“左”傾冒險主義錯誤。在1931年1月中共六屆四中全會上,遭王明等人打擊,被解除中央領導職務。

此後在上海同魯迅一道領導左翼文化運動,為中國革命文化事業作了大量奠基性的工作。1934年到瑞金任中華蘇維埃共和國中央政府教育人民委員。1935年2月26日在福建長汀縣水口鎮小徑村被國民黨軍隊被捕。同年六月十八日在長汀縣羅漢嶺英勇就義。

著述:大部分遺作收入《瞿秋白文集》(14卷)、 《瞿秋白選集》 (1卷)中。

思想內容和藝術特色

瞿秋白上海故居梁衡的政治人物散文是從寫瞿秋白開始的,從表現山水美過渡到挖掘人格美,不僅是散文題材的變化,更重要的是梁衡自己人生體驗的巨大轉變,這一點應該比其文本意義更為重要。

瞿秋白上海故居梁衡的政治人物散文是從寫瞿秋白開始的,從表現山水美過渡到挖掘人格美,不僅是散文題材的變化,更重要的是梁衡自己人生體驗的巨大轉變,這一點應該比其文本意義更為重要。《 覓渡,覓渡,渡何處?》從才情、業績、際遇、人格等幾個不同的角度展開對人物內心世界的探究。而這種探究的過程被作者用三個“如果”進行了高度的總結和評價。

1990年梁衡到江蘇常州出差,拜謁了秋白故居。其後,梁衡去了三次常州城裡那座不大的瞿秋白紀念館。六年來一直惦記著寫一篇文章。他說,瞿秋白“短短的一生就像一幅永遠讀不完的名畫”,實在是個謎,他太博大深邃,讓人無從寫起但又放不下筆。梁衡對秋白的紀念主要著眼於對人格的剖析,在《覓渡,覓渡,渡何處》文中設計了三個如果,表達了兩層意思,耐人尋味:

三個“如果”

1929年與妻子楊之華在蘇聯第一個如果:“如果秋白是一個如李逵式的人物”,是想說他怎樣看待“生”,看待生命的價值。他不是普通人,是一個才華橫溢的人。他有文才、畫才、醫才、翻譯之才,他身體裡的含金量要比常人高得多。但是他不顧影自憐,不懷才自惜,一旦民族大眾需要就將自己的珠玉之身撲上去,好像用一塊純玉、一塊黃金代替一塊石頭、一車土去堵決口。這是一種最偉大的無私,最高尚的自我犧牲精神,比只是一般的獻出生命更可貴,更可敬,更耐人思索。

1929年與妻子楊之華在蘇聯第一個如果:“如果秋白是一個如李逵式的人物”,是想說他怎樣看待“生”,看待生命的價值。他不是普通人,是一個才華橫溢的人。他有文才、畫才、醫才、翻譯之才,他身體裡的含金量要比常人高得多。但是他不顧影自憐,不懷才自惜,一旦民族大眾需要就將自己的珠玉之身撲上去,好像用一塊純玉、一塊黃金代替一塊石頭、一車土去堵決口。這是一種最偉大的無私,最高尚的自我犧牲精神,比只是一般的獻出生命更可貴,更可敬,更耐人思索。第二個如果:“如果秋白的骨頭像他的身體一樣的柔弱”,是想說他怎樣對待“死”,說他對死的態度。秋白是

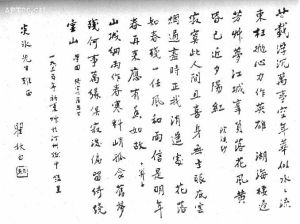

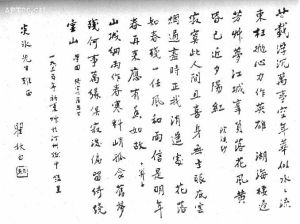

瞿秋白書法作品一個理性的人,是一個深明生死大義的人。他是個英雄,但決不是平常意義上的,傳統形象的草莽英雄、刀槍英雄、虎膽英雄、狂飆英雄。勇敢、堅強等這些英雄冠詞、已無法概括他。他是一個冷靜的勇敢者,只要他認準的主義、道理,他就靜靜地去實現。為了主義,他把死看得很淡。輕輕地,就像掀開杯蓋吹開茶麵上的浮沫。

瞿秋白書法作品一個理性的人,是一個深明生死大義的人。他是個英雄,但決不是平常意義上的,傳統形象的草莽英雄、刀槍英雄、虎膽英雄、狂飆英雄。勇敢、堅強等這些英雄冠詞、已無法概括他。他是一個冷靜的勇敢者,只要他認準的主義、道理,他就靜靜地去實現。為了主義,他把死看得很淡。輕輕地,就像掀開杯蓋吹開茶麵上的浮沫。第三個如果:如果他不寫《多餘的話》,是說他怎樣看待“名”,他是一個誠實的人。就像他對生活可以輕拋,對死淡然一笑,對名也看得很透,對到手的名也像對生命一樣,輕輕地一推,就把它推到一邊了。他是大徹大悟、徹底超脫的人。人格修煉到此,應該說無論是佛,是道,是儒還是一般的革命人生,他都超然其上了。

文中梁衡用秋白自己的驚人之舉回答了以上三個問題:生,心憂天下;死,堅強從容;名,坦蕩真實。

悲劇人生

瞿秋白著述除了這三個“如果”之外,梁衡還設計了一個沒有點出來的“如果”,那就是秋白的悲劇人生。這一點是更深更感人的一層:

瞿秋白著述除了這三個“如果”之外,梁衡還設計了一個沒有點出來的“如果”,那就是秋白的悲劇人生。這一點是更深更感人的一層:

悲在什麼地方呢?一是他的才沒有發揮出來,二是黨內自己人的爭鬥。後人悲其生亂世而才不得用,又悲其處困境而志不得呈。可惜他的才華,又為他生前身後在黨內長期蒙冤而不平,這是兩個‘悲結’,是秋白這個人物所以能引起廣泛共鳴的主要原因之一。因為秋白身上所集中的人格魅力和悲劇情結,並不只是他自己的,是有民族性和在黨史上有代表性的。因為是秋白具有歷史的典型性,這篇文章也就有了文學的典型性。梁衡說:“一個人前半生的悲劇是他後半生的財富,也有人一生都不幸,那他的悲劇就是後人的財富。”這正是瞿秋白的人生價值所在。

人物形象素描

油畫《瞿秋白在獄中》

油畫《瞿秋白在獄中》瞿秋白,這是近百年中國歷史中無法繞過的一個名字。他高度濃縮、短暫璀璨的一生,橫看成嶺側成峰,如一首優雅的朦朧詩,像一曲悲壯的交響樂,令後人回味無窮:

二十四歲的時候,他是意氣風發的年輕革命家,是風流儒雅的大學教授,像所有的年輕人一樣,少不了海誓山盟、花前月下,為了看一場自己喜歡的戲而又不被人認出,他豎起衣領、戴著墨鏡扮酷,興之所至,他會在鄭振鐸的婚禮上幽他一默,留下一段傳世佳話;

十八歲的時候,他受命於危難之際,主持“八七會議”,以一介書生擔當起領導一個政黨的重任,發出武裝奪取政權的怒吼;

三十二歲的時候,他被自己陣營里的人殘酷鬥爭、無情打擊,在政治上永不被重用,經濟上僅能維持最低生活標準的情況下,忙著為魯訊的雜文作序,忙著幫茅盾改小說,忙著制訂漢字拉丁化方案,筆端所到之處,洋洋灑灑幾百萬言;

三十六歲的時候,他成了國民黨的俘虜,他承受著肉體和精神上的雙重煎熬,在黑暗的牢獄中孤軍奮戰;死亡來臨的前夜,陪伴他的國民黨軍醫為其揪心徹夜未眠,他卻酣然入夢;長汀街頭,對瞎眼乞丐的一瞥是他悲天憫人的最後情懷,羅漢嶺下,一句“此地甚好”成為他詩情畫意的千古絕唱。

他是人中龍鳳:琴棋書畫,無所不通;詩詞歌賦,無所不能;文學、史學、哲學、政治學、語言學甚至佛學。

相關文章

《多餘的話》《多餘的話》全文2萬餘字,瞿秋白把曾經擁有過的浪漫、熱情、執著、苦悶、困惑、堅定等,都以本來的面目留在2萬多字的自白中。這自白,後人讀來所感受到的不是作者昂揚向上的鬥志,而是內心的痛苦、憂鬱、厭倦。因而,刑場上的瞿秋白與《多餘的話》的作者瞿秋白,就難以重疊在一起了。

《多餘的話》《多餘的話》全文2萬餘字,瞿秋白把曾經擁有過的浪漫、熱情、執著、苦悶、困惑、堅定等,都以本來的面目留在2萬多字的自白中。這自白,後人讀來所感受到的不是作者昂揚向上的鬥志,而是內心的痛苦、憂鬱、厭倦。因而,刑場上的瞿秋白與《多餘的話》的作者瞿秋白,就難以重疊在一起了。

“文革”結束後,在撥亂反正的歷史進程中,人們沒有忘記瞿秋白。1979年,中央成立特偵組複查瞿秋白被捕一案。1980年10月,瞿秋白特偵組寫出了《關於瞿秋白同志被捕問題的複查報告》,由中共中央辦公廳向全黨轉發,正式為瞿秋白同志平反昭雪。《報告》指出,瞿秋白被捕後“拒絕勸降”,“堅持了黨的立場,保持了革命的節操,顯示了視死如歸,從容就義的英勇氣概”,《多餘的話》“一沒有出賣黨和同志;二沒有攻擊馬克思主義、共產主義;三沒有吹捧國民黨;四沒有向敵人求饒乞求不死的任何內容”,“它決不是叛變投降的自白書”。從而推翻了以往《多餘的話》是其“叛徒鐵證”的不實之詞。1991年,人民出版社出版的《瞿秋白文集政治理論篇》第七卷中,收入了《多餘的話》一文。

批判瞿秋白的文章多餘的話(前言)

批判瞿秋白的文章多餘的話(前言) “知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。” 何必說?——代序

話既然是多餘的,又何必說呢?已經是走到了生命的盡期,余剩的日子,不但不能按照年份來算,甚至不能按星期來算了。就是有話,也是可說可不說的了。

但是,不幸我捲入了“歷史的糾葛”——直到現在,外間好些人還以為我是怎樣怎樣的。我不怕人家責備、歸罪,我倒怕人家“欽佩”。但願以後的青年不要學我的樣子,不要以為我以前寫的東西是代表什麼主義的。所以我願意趁這余剩的生命還沒有結束的時候,寫一點最後的最坦白的話。

而且,因為“歷史的誤會”,我十五年來勉強做著政治工作。——正因為勉強,所以也永遠做不好,手裡做著這個,心裡想著那個。在當時是形格勢禁,沒有餘暇和可能說一說我自己的心思,而且時刻得扮演一定的角色。現在我已經完全被解除了武裝,被拉出了隊伍,只剩得我自己了,心上有不能自已的衝動和需要。說一說內心的話,徹底暴露內心的真相。布爾什維克所討厭的小資產階級知識者的自我分析的脾氣,不能夠不發作了。

雖然我明知道這裡所寫的,未必能夠到得讀者手裡,也未必有出版的價值,但是,我還是寫一寫罷。人往往喜歡談天,有時候不管聽的人是誰,能夠亂談幾句,心上也就痛快了。何況我是在絕滅的前夜,這是我最後“談天”的機會呢!

(一九三五•五•一七於汀州獄中)

作品自序

我寫覓渡(節選)

紀念瞿秋白誕辰90周年郵票一個人對社會歷史的貢獻,或曰他所體現出來的價值分有形和無形兩種。有形的指他的功業,依個人能力、機遇不同差別亦大。小至種一草,植一樹;大至締造一個國家,完成一項發明、一個發現。只說有形功業,人就是一望無際的群山,有層層丘陵也有巍巍的珠穆朗瑪峰。遙望歷史,秦皇漢武、唐宗宋祖、馬恩列斯、毛劉周朱,群峰屹立,連綿不絕。從凡人到英雄,從小事到大功,足夠波瀾起伏了。這是以成敗論英雄。

紀念瞿秋白誕辰90周年郵票一個人對社會歷史的貢獻,或曰他所體現出來的價值分有形和無形兩種。有形的指他的功業,依個人能力、機遇不同差別亦大。小至種一草,植一樹;大至締造一個國家,完成一項發明、一個發現。只說有形功業,人就是一望無際的群山,有層層丘陵也有巍巍的珠穆朗瑪峰。遙望歷史,秦皇漢武、唐宗宋祖、馬恩列斯、毛劉周朱,群峰屹立,連綿不絕。從凡人到英雄,從小事到大功,足夠波瀾起伏了。這是以成敗論英雄。

還有一種無形的價值,就是人格的力量。一個人外在的功業有大小之分,內蘊的人格也有高下之別,這是另外一個做人的系列,另一種標準。一個人格高尚的人並不一定就能創造多么驚天動地的功業。這與其人的學識、機遇、時勢有關。比如白求恩、張思德、雷鋒、焦裕祿,都沒有什麼驚天動地的大功大業,但他們的人格卻足以照亮所有的人,包括身處要位、執掌大權的人。在人格這一點上,人人都向他們高山仰止,景行行止。人格所展示的是作為人所特有的一種本質的力量,這種力量一旦被開發,一旦與其他外在的力量相結合,便威力無窮,就像蘊藏在鈾原子裡的能量被裂變釋放一樣。人格人人有,人格不因其人的外在職位、權力、功業的大小而分高下。人格是人的本質意志,是人的世界觀、價值觀。人格雖與外在的功業無關,但人格的展示卻要有外在的機遇,在這個機遇下,小人物也能發出異樣的光彩。我當記者時,曾經採訪過一宗冤案,幾百人受迫害,甚至一位縣委書記被迫自殺,但是最後為此案奔走平反、堅強不屈的竟是一位看廟老人。這就是人格的力量。後來我寫了一篇散文《桑氏老人》。就是說外部條件能更深刻地考驗出一個人的人格,進一步鍛鍊成就一個人的人格。特別是複雜的背景、跌宕的生活、嚴酷的環境、悲劇式的結局更能考驗和拷問出一個人的人格。瞿秋白就是這樣一個典型。他有內在的人格,又有外在的功業,還有才未盡、功未成的悲劇,所以他是一個永遠議論不完的話題,是一幅永遠讀不完的名畫。。。。。。 瞿秋白手跡懷才不遇是歷史上屢見不鮮的事實,也幾乎是文學永恆的主題。這是社會矛盾發展中不可避免的現象,人們對這個主題的關注,正是企望社會的進步和人的價值的實現。所以屈原、賈誼、司馬遷總是激勵一代又一代的人。瞿秋白也已經加入這個行列。但秋白與他們還有不同。他不是如封建時代那種簡單地為明主不知、君主見棄。第一,他趕上了亂世,只要有一個稍微平靜的環境和稍充足的時間,他的文學之才、藝術之才、治學之才就可以附在一塊土壤上,紮下根,長成參天大樹。如司馬相如,如李白、王維、白居易。但家貧世亂,他沒有這樣的條件。第二,更主要的是,面對民眾遭塗炭、陷水火,他顧不得去發揮自己的這些才。本來亂世而成名的文人也是很多的。如《覓渡》中寫到的與秋白同時的梁實秋、陳望道。但秋白主動放棄了這個展才之機。為民族大眾的政治,一個文學藝術的巨才未能長得更高,並過早地夭折。這就讓人更有一份遺憾,一絲悲傷。

瞿秋白手跡懷才不遇是歷史上屢見不鮮的事實,也幾乎是文學永恆的主題。這是社會矛盾發展中不可避免的現象,人們對這個主題的關注,正是企望社會的進步和人的價值的實現。所以屈原、賈誼、司馬遷總是激勵一代又一代的人。瞿秋白也已經加入這個行列。但秋白與他們還有不同。他不是如封建時代那種簡單地為明主不知、君主見棄。第一,他趕上了亂世,只要有一個稍微平靜的環境和稍充足的時間,他的文學之才、藝術之才、治學之才就可以附在一塊土壤上,紮下根,長成參天大樹。如司馬相如,如李白、王維、白居易。但家貧世亂,他沒有這樣的條件。第二,更主要的是,面對民眾遭塗炭、陷水火,他顧不得去發揮自己的這些才。本來亂世而成名的文人也是很多的。如《覓渡》中寫到的與秋白同時的梁實秋、陳望道。但秋白主動放棄了這個展才之機。為民族大眾的政治,一個文學藝術的巨才未能長得更高,並過早地夭折。這就讓人更有一份遺憾,一絲悲傷。 ——梁衡

瞿秋白與魯迅

瞿秋白與魯迅瞿秋白是中國共產黨早期的領導人之一,他的文學創作、評論和文學翻譯在中國現代文學史上也享有很高的地位。1931年至1933年底瞿秋白在上海和魯迅共同領導了左翼文藝運動。瞿秋白和魯迅這兩位文壇巨匠心心相印,並肩戰鬥,結下了深厚的革命友誼,在中國革命史和現代文學史上寫下了光輝的一頁。

瞿秋白與魯迅瞿秋白是中國共產黨早期的領導人之一,他的文學創作、評論和文學翻譯在中國現代文學史上也享有很高的地位。1931年至1933年底瞿秋白在上海和魯迅共同領導了左翼文藝運動。瞿秋白和魯迅這兩位文壇巨匠心心相印,並肩戰鬥,結下了深厚的革命友誼,在中國革命史和現代文學史上寫下了光輝的一頁。 1932年春末夏初,在北四川路底川北公寓三樓魯迅的住所,瞿秋白和魯迅初次見面了。據許廣平回憶:“魯迅和瞿秋白一開始相見就真象魚遇著水,融洽自然。”“魯迅對這一位稀客,款待之如久別重逢有許多話要說的老朋友,又如毫無隔閡的親人骨肉一樣,真是至親相見,不須拘禮的樣子。”“他們談的很暢快,從日常生活,戰爭帶來的不安定,彼此的遭遇,到文學戰線上的情況,都一個接一個地滔滔不絕無話不談,生怕時光過去得太快了似的。”

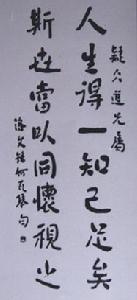

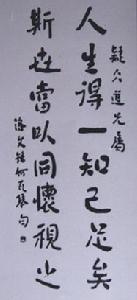

半月後,瞿秋白夫婦又去看望了魯迅夫婦,瞿秋白和魯迅一經見面,就過從甚密。由於瞿秋白的特殊身份,敵人對他搜捕甚緊,他的處境非常危險,隨時都有被敵人逮捕的可能性。眼看這種情況,魯迅十分焦急,寢食不安,總想對他加以幫助,使他得到比較安定的生活環境。1933年3月3日,魯迅由內山夫人幫忙為瞿秋白租下了北四川路施高塔路東照星一個日本人住房裡的後樓房間。3月6日,魯迅就到瞿秋白新居祝賀,並以花一盆相贈,瞿秋白也將魯迅用“洛文”署名贈他的對聯“人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之”掛在牆上,以示心照。

1934年1月初,瞿秋白在到中央蘇區前,特意到魯迅寓所話別。為了表示惜別之情,魯迅向許廣平提出把床位讓給瞿秋白安睡,自己睡在地板上,以稍盡無限友情於萬一。

魯迅贈言魯迅在得知瞿秋白不幸被捕的訊息後,很是悲傷。他曾努力設法從各方面籌資營救。事情未果,就傳來了瞿秋白壯烈犧牲的噩耗,魯迅更是悲憤交加。他在1935年6月27日和9月1日致友人的信中說:“中國人是在自己把好人殺完,秋即其一。……中文俄文都好象他那樣的,我看中國現在少有。”“瞿若不死,譯這種書(指《死魂靈》)是極相宜的,即此一端,即是判殺人者為罪大惡極。”對摯友遇難的悲痛之情,對敵人的滿腔憤怒,溢於字裡行間。

魯迅贈言魯迅在得知瞿秋白不幸被捕的訊息後,很是悲傷。他曾努力設法從各方面籌資營救。事情未果,就傳來了瞿秋白壯烈犧牲的噩耗,魯迅更是悲憤交加。他在1935年6月27日和9月1日致友人的信中說:“中國人是在自己把好人殺完,秋即其一。……中文俄文都好象他那樣的,我看中國現在少有。”“瞿若不死,譯這種書(指《死魂靈》)是極相宜的,即此一端,即是判殺人者為罪大惡極。”對摯友遇難的悲痛之情,對敵人的滿腔憤怒,溢於字裡行間。 瞿秋白遇難後,魯迅等幾個他的生前好友,商定要集資為他出書,以資紀念。魯迅撐著帶病之軀,以頑強的精神,為亡友編校遺著《海上述林》。他親自負責設計封面,編排校對,安排插圖,選擇紙張。但他的肺病也日趨嚴重起來,時常大量吐血。在日本友人的幫助下,《海上述林》上卷終於裝訂出版了。當和馮雪峰談起編輯、校訂和出版《海上述林》的情況時,魯迅悲憤地說:“我把他的作品出版,是一個紀念,也是一個抗議,一個示威!人給殺掉了,作品是不能給殺掉的,也是殺不掉的!”但遺憾的是,魯迅先生未及見到《海上述林》的下卷,便與世長辭了。

梁衡

梁衡 瞿秋白

瞿秋白 瞿秋白紀念館

瞿秋白紀念館 瞿秋白

瞿秋白 《覓渡》

《覓渡》 《從書生到領袖》

《從書生到領袖》 瞿秋白主持“八七”會議會址

瞿秋白主持“八七”會議會址 瞿秋白故鄉的覓渡橋

瞿秋白故鄉的覓渡橋 瞿秋白

瞿秋白 少年瞿秋白與父親

少年瞿秋白與父親 瞿秋白主持“八七”會議的地方

瞿秋白主持“八七”會議的地方 就義前的瞿秋白

就義前的瞿秋白 瞿秋白上海故居

瞿秋白上海故居 1929年與妻子楊之華在蘇聯

1929年與妻子楊之華在蘇聯 瞿秋白書法作品

瞿秋白書法作品 瞿秋白著述

瞿秋白著述 油畫《瞿秋白在獄中》

油畫《瞿秋白在獄中》 《多餘的話》

《多餘的話》 批判瞿秋白的文章

批判瞿秋白的文章 紀念瞿秋白誕辰90周年郵票

紀念瞿秋白誕辰90周年郵票 瞿秋白手跡

瞿秋白手跡 瞿秋白與魯迅

瞿秋白與魯迅 魯迅贈言

魯迅贈言