介紹

心理學圖

心理學圖兒童發展心理學所關心的問題。顧名思義,它研究的是兒童期的心理和行為的發生與發展的規律,以及這個時期的心理年齡特徵。但有一點和我們平時理解不大一樣,兒童期是指從出生到青年前期,即從出生到17、18歲左右。當然它還

《兒童發展心理學》

《兒童發展心理學》可以細分為更小的階段,比如常用的嬰幼兒期(出生到2歲)、兒童早期(2歲到6歲)、兒童中期(6歲到11歲)和青少年期(11歲到20歲)。

弗洛伊德第一次強調了早年經歷對個體畢生發展的重要性,並細緻地描述和分析了性心理發展的五個階段,奠定了精神分析的基礎。但他過於強調了性在人的發展中的作用而廣受批評。埃里克森接受並擴展了弗洛伊德的理論,他把人的一生髮展分為8個心理社會階段,第一次全景式地勾勒出了畢生發展的圖景。他認為發展的每一個階段都有其主要任務和矛盾,每一階段任務完成和任務的解決有助於更好地進入下一階段。

研究對象

兒童發展心理學

兒童發展心理學國小兒童身心發展與教育的辯證關係。國小兒童的身心如何發展,向哪裡發展,不是由外因機械決定的,也不是由內因孤立決定的,而是由適合於內因的一定外因和內因共同決定的。這就是說,國小兒童身心發展主要是在其內因基礎上,由適合於他們生理、心理內因的教育條件來決定的。

教育心理學的研究對象,國小兒童生理、心理發展的特點,以及教育與發展之間的關係等。國小兒童教育心理的研究對象是研究國小教育、教學情境中,教與學的基本心理規律的學科。也就是研究在國小兒童階段教育、教學情境中,師生教與學相互作用的心理過程、教與學心理過程中的心理現象。

研究內容

心理學圖

心理學圖2、國小兒童的身心發展,主要國小兒童身體發展的一般特點,國小兒童認知、情感和社會性發展的特點,及其影響因素。特彆強調國小兒童的個體差異如認知差異、人格差異和性別差異等。

3、學習心理,主要涉及學習的涵義,在此基礎上了解國小生學習的特點和類型。進一步介紹主要學習理論的代表人物和基本觀點等。

4、知識的獲得與套用,主要涉及知識概述、知識的獲得、知識的遷移與套用等。

5、問題解決與創造,主要涉及問題解決的基本涵義、過程以及影響問題解決的因素等。

6、技能的形成,主要涉及技能概述、動作技能的形成、智力技能的形成等。

7、品德的形成和培養,主要涉及品德及其心理結構、學生良好品德的形成、學生良好品德的培養。

8、學習策略,主要涉及學習策略概述、常用的學習策略、學習策略的掌握等。

9、學習的動力機制,主要涉及學習動機概述、情緒與學習等。

10、教學設計的心理學問題,主要涉及教學設計、教學設計的類型、課堂教學評價等。

11、課堂學習管理,主要涉及課堂學習管理概述、創造良好的學習氛圍、維持課堂學習紀律等。

12、教師和學生的心理健康,主要涉及課堂學習管理的涵義、目標,在教學中的地位和作用,管理的基本原則以及影響課堂管理的因素等。

研究原則

《兒童發展心理學》

《兒童發展心理學》2、系統性原則是指用系統的觀點來考察心理現象。人的心理規律是一個整體的系統,是動態的、開放的系統。因此,在教育、教學過程中,研究心理現象時要考慮的是整體性,注重各種心理現象之間的關係。

3、理論聯繫實際的原則。在教育心理研究的過程中,從選題到具體的研究過程,要以教育心理學的理論為指導,這樣可以避免研究的盲目性,增強自覺性,提高研究的效率和水平。在重視理論指導的同時,要重視對於教育實踐的考察和研究,從教育實際需要出發,解決教育、教學中的實際問題,與學校的教育、教學改革聯繫起來,這樣才會有所發現,有所進步,也才可能形成具有中國特色的研究成果。

4、定量與定性研究結合的原則。在教育、教學過程中的心理現象是十分複雜的,因此,在研究中既要重視定量的研究也要重視定性的研究。定量研究是對研究對象的特點進行量的分析,平均數、中數、眾數、標準差等,定性分析就是對學生在不同教學方式下動機行為的具體特徵、注意力集中的表現、參與教學的狀況、興趣性表現、師生互動的情況、課堂氣氛以及學生的主觀報告的內容進行分析。

研究方法

《兒童發展心理學》

《兒童發展心理學》調查法是通過間接地收集資料,以了解和分析現象的問題的一種研究方法。實驗法是一種控制影響實驗結果的無關因素,系統的探討某些實驗條件、觀測與實驗條件相關現象的變化,從而確定條件與現象之間因果關係的一種研究方法。

行動研究法是一種適應教育改革的小範圍探索性的研究方法,它的目的在於系統地、科學地解決實際問題。個案法是對某個人或某個學生進行深入而詳盡的觀察與研究,以便發現影響某種行為和心理現象的原因。

身心發展

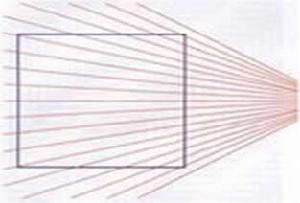

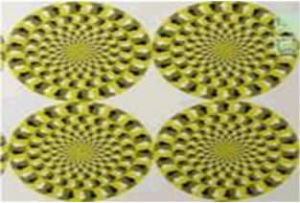

心理學圖

心理學圖1、身高和體重。身高和體重同時標誌著兒童內部器官,如呼吸、消化、排泄系統以及骨骼、肌肉的發育情況。近年來,我國國小生的身高和體重發育情況較以前明顯提高。

2、大腦和神經系統的發展。腦和神經系統是兒童心理發展的基礎。腦和神經系統發展的主要體現在腦重量的增加、腦皮層結構的複雜化和腦電波的改變上。從大腦皮層的發展情況來看,在國小階段,大腦皮層逐漸趨於成熟。大腦皮層的成熟奠定了記憶、思維等高級心理活動的基礎。這為他們順利完成學習和生活任務提供了基本保證。

組織發展

兒童發展心理學

兒童發展心理學進國小兒童身體發展的主要因素有哪些?影響兒童身體發展的因素包括先天素質和後天環境。先天素質是由遺傳基因和胎兒發育過程的環境因素之間複雜的相互作用決定的,後天環境主要包括兒童生長過程中的營養、睡眠和運動。國小兒童的身體正處在生長發育時期,機體的新陳代謝旺盛,而且兒童的活動量又大,所以能量消耗比成人大得多。為保證身體發育,他們需要攝入更多的食物,以補充能量消耗。蛋白質、脂肪和碳水化合物是食物營養的三種基本成分。

睡眠是促進兒童身體發育、保證體力和精力恢復的重要條件。國小生的睡眠時間不宜少於10小時。為保證足夠的睡眠時間,國小生的晚自習和家庭作業時間不應超過1小時。國小階段正處在身體的生長發育期,這時期身體的可塑性最大,因而運動對身體發展的作用最大。研究表明適宜的體育運動能夠促進兒童身體機能的發展,其中包括人體新陳代謝機能的發展,肌肉和骨骼的增長,呼吸系統和心血管系統的組織和機能的生長發育,視覺、聽覺等感官以及大腦和整個神經系統的生長發育。

發展特點

心理學圖

心理學圖1、注意是指心理活動對一定對象的指向和集中。注意可分為有意注意和無意注意。有意注意是指有預定的目的、需要一定意志努力的注意。無意注意是指事先沒有預定目的、也不需要意志努力的注意。國小低年級兒童由於其高級神經系統發育還不完備,其有意注意的選擇性和穩定性都較差,他們還不太會控制自己的注意,容易被新穎、奇特、突發的無關刺激所吸引,因而容易分心。所以新生入學之初,首要的一個教學任務就是注意力的培養,促進兒童有意注意的發展。對國小低年級兒童來講,一堂課45分鐘都要求他們保持高度的集中,這是不科學的,特別是當學習內容和學習形式單調乏味的時候。教師在教學中不可以強制國小生集中注意力,而應當通過新穎、生動、活勃的學習內容和學習形式,將有意注意和無意注意規律巧妙地結合,延長學生的注意保持時間,保證學習任務的順利完成。

到國小高年級,由於兒童高級神經系統的發展和成熟,也由於經常性的學習行為習慣訓練提高了學生的自控能力,使有意注意的穩定性不斷增強。同時注意分配和注意轉移能力也有很大發展。

2、記憶是人們在頭腦中積累和保存個體經驗的心理過程,是人腦對外界輸入的信息進行編碼、存貯和提取的過程。它包括三個環節:識記、保持和再現三個基本環節。根據記憶活動有無目的性,可以將記憶劃分成有意記憶和無意記憶。能夠明確目的和意圖的記憶活動稱作有意記憶,沒有目的和意圖的記憶就是無意記憶。

心理學圖

心理學圖形象記憶和抽象記憶是按照信息在頭腦中記載和表示的方式劃分出的記憶類型。形象記憶中保存或再現的是事物的具體形象,它具有直觀、鮮明的特徵。抽象記憶又稱為語詞邏輯記憶,它是以語詞的形式對思想、觀念的記憶,它具有概括性和邏輯性。形象記憶和抽象記憶都隨著兒童年齡的增長而發展,只是在不同年齡階段上,二者占優勢的情況不同。在國小低年級兒童的形象記憶占優勢,他們對具體形象材料的記憶效果優於對言語材料的記憶效果,國小高年級兒童對抽象言語材料記憶的增長率逐漸超過了對具體形象材料的記憶增長率,但他們對抽象言語材料的記憶仍然以具體事物為基礎。

社會發展

心理學圖

心理學圖1、國小兒童的社會認知發展:社會認知是指個體對自己和他人的觀點、情緒、思想、動機的認知,對社會關係和對集體組織間關係的認知,它與個體一般認知能力發展相適應。一是國小兒童的自我意識(自我評價、自我體驗);二是國小兒童對社會關係的認識(對他人的認識、對權威關係的認識、對友誼的認識,如賽爾曼的兒童友誼發展的五階段:未形成友誼階段、單向幫助階段、雙向幫助階段、親密的共享階段、友誼發展的最高階段。)

2、國小兒童的社會性交往。

A.親子交往。兒童入學以後,與父母的關係發生了很大變化。表現為兒童與父母的交往時間、交往內容和交往方式都有所改變。在交往時間上,與學前期相比國小兒童與父母在一起的時間相對減少,父母關注兒童的時間也相對減少,兒童對父母的依戀和依賴程度減弱。在交往內容上,國小兒童的父母更多關注孩子學業和品德。如輔導學習、檢查作業,與孩子討論學校里發生的事情,討論日常行為舉止的適當性等。在交往方式上,父母的控制性在國小階段開始減弱,研究表明,隨著兒童年齡的增長,兒童越來越多地自己做決定,6歲以前兒童的大部分事情是由父母決定的。

B.同伴交往與同伴團體的形成。同伴交往是兒童形成和發展個性特點,形成社會行為、價值觀和態度的一個獨特的社會化方式。同伴交往的特點主要表現為:與同伴交往的時間更多,交往的形式更為複雜;在同伴交往中傳遞信息的技能增強,他們能夠更好地理解他人的動機和目的,能更好地對他人進行反饋。其同伴間的交流更加有效;他們更善於利用各種信息來決定自己對他人採取的行動;更善於協調與他其他兒童的交往活動;開始形成同伴團體。

心理學圖

心理學圖C.師生交往。師生關係是國小兒童面對的又一種重要社會關係。國小兒童特有的社會認知特點決定了他們與教師的交往方式。剛剛跨入學校大門的兒童總是對教師充滿了崇拜和敬畏。教師是他們心目中的權威。隨著年級的增長,兒童的獨立性和評價能力隨之增長。而國小生對教師的評價也影響著他們對教師的反應。

學習心理

心理學圖

心理學圖學習是個體獲得知識和經驗的過程,是個體適應環境的手段,通過學習個體行為或能力發生相對持久的變化。從這一定義,我們可以看出學習有以下含義:

1、學習是個體獲得知識和經驗的過程:學習是一種活動過程,是由不知到知,由知之甚少到多的過程在這個過程中,個體的行為、能力發生著變化,這就是學習。學習是個體後天獲得行為的過程,它與天生具有的本能行為是不一樣的。

2、學習是個體適應環境的手段:學習是一種適應性活動,個體要生存,為了生存必須適應環境的變化。人類要應付十分複雜的自然環境和社會環境,個體天生所具有的本能如吮吸、防禦等無法保證個體的生存。為了保證個體與環境的動態平衡,個體必須通過學習獲得、積累各種知識和技能才能生存。

3、學習使個體行為或能力發生相對持久的變化:學習是通過個體相應的行為變化而體現的。也就是說,學習必須使學習者在行為、知識、技能或能力等方面發生某種變化。而且發生的這種變化不是暫時的,是相對持久保持的。在人們的生活中,還有許多因素也會引起個體行為發生變化,如疲勞、飲酒、外傷、藥物等都會引起個體行為變化。這些變化不是學習獲得的,是生理的變化,這些變化是暫時的,睡醒了、傷愈了、酒力或藥力消退了,這種變化也就消失了,因此不能稱為學習。另外,學習引起的變化有時並不立即見諸於外顯的行為,而是一種內部的心理結構的變化,這就是行為潛能的變化。

心理學圖

心理學圖學習是人類和動物共有的現象,但是人類學習和動物學習有本質上的區別。

1、人類學習是積極、主動的:人類和動物雖然都有學習,動物學習主要是適應自然環境,學習活動主要是滿足個體的生理需要,消極地適應自然界的變化。而人類學習不僅能積極地適應自然環境,而且主動地適應社會環境並且自覺地、能動地改造客觀世界,這是人類學習的主要動力,它是具有社會意義的。同時,這種主動性還體現在學習者在學習中會制定一定的目標,積極探索有效學習的策略和方法,提高學習的效率。

2、人類學習的方式有直接的和間接的:人和動物一樣有先天遺傳的種族經驗,也有後天以直接經驗的方式獲得的個體經驗。人類個體不僅可以通過直接的方式獲得直接經驗,還可以通過與其他社會成員的交往獲得社會歷史經驗。這些以間接方式進行的學習無論在形式上、內容上都是相當豐富的,是動物的學習所無法比擬的。

3、人類的學習是以語言為中介的:人類的學習主要是以語言為中介的,語言具有抽象性和概括性,這使個體不僅能掌握具體的經驗,而且可以掌握抽象、概括的經驗。

心理學圖

心理學圖學生的學習除與人類學習有共同之處,同時,還有其特殊性,這是必須充分注意的,只有這樣才能促進學生的有效學習。學生學習的特點:

1、學生的學習主要掌握間接經驗;

2、學生的學習是在教師指導下進行的;

3、學生的學習是為未來的生活作準備。

國小生學習具有學生學習的基本特點外,還表現出其年齡階段特有的特點:

1、國小生的學習動機從直接向長遠發展:國小生的學習動機是一個發展的過程。主要表現為從比較短近的、狹隘的逐漸向比較自覺的、遠大的學習動機發展;從具體的向比較抽象的學習動機發展;從不穩定的向比較穩定的學習動機發展。

2、國小生形成初步的學習態度:國小時期是學習態度初步形成的時期,主要表現在對教師、班集體、作業的態度上。

3、學習的思維活動水平從直觀向抽象發展:國小生剛入學時,思維活動的水平基本上處在具體形象思維階段,因此,國小生是通過對實物、模型及形象性言語的直接感知、對學習材料的直接操作來獲取知識和技能的。同時,這時學生的模仿性強,有些知識是他們通過對教師和同伴的學習活動的模仿來獲取的。到中年級,學生言語能力有了較大的發展,特別是書面語言能力有所提高,能把自己的思維用日記和作文的形式記錄下來,對數學概念可以進行簡單的歸納、對比等。到高年級,學生對抽象內容的興趣有所提高,閱讀、寫作能力有很大的改善,數學的抽象運算能力、空間想像能力等都有較大的提高。

心理學圖

心理學圖根據國小生學習的內容,把國小生的學習類型劃分為:

1、知識的學習。知識的學習是學生通過一系列的心智活動接受和獲得的基本知識,並使學生在頭腦中形成相應的認知結構。這一認知結構逐步由簡單到複雜,並形成一定的體系。

2、技能的學習。技能學習包括動作技能和智力技能的學習。

3、行為規範的學習。行為規範的學習主要指道德行為技能和道德行為習慣的形成。也就是把對主體的外在行為要求,轉化為主體內在行為需要的內化過程,是一個品德形成的過程。這類學習是比知識、技能更為複雜的學習。