基本信息

艾比湖沙拐棗

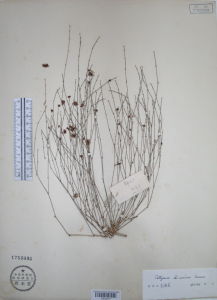

艾比湖沙拐棗種中文名:艾比湖沙拐棗

種拉丁名:Calligonumebi-nurcumIvanovaexSoskov

科中文名:蓼科

科拉丁名:Polygonaceae

屬中文名:沙拐棗屬

屬拉丁名:Calligonum

國內分布:產新疆天山北麓(精河、沙灣、莫索灣和奎屯等地)。

海拔:500-600

中國植物志:25(1):129

英文植物志:5:327

生長特徵

艾比湖沙拐棗

艾比湖沙拐棗灌木,高0.8-1.5米,栽培者高達2-3米。分枝較少,疏展,幼株近球形,老株中央枝直立,側枝伸展成平臥而呈塔形。葉線形,長2-4毫米,微彎;托葉膜質,與葉連合。花1-3朵生葉腋,花梗長3-6毫米,下部有關節,花被片橢圓形,淡紅色,果時反折。果(包括刺)寬卵形或卵圓形,長1-1.8厘米,寬1-2厘米;瘦果卵圓形或長圓形,具2-4毫米長喙,極扭轉,肋通常不明顯,少鈍圓,近無溝槽或具淺溝;每肋生刺2行,每行5-7刺,分離,相距可寬達1毫米左右,極稀疏或較稀疏,纖細,刺毛狀,或稍粗成細刺,柔軟或較軟,中上部2次2-3分叉,末叉直展,瘦果頂端長喙上的刺較粗,成束狀。花期4-5月,果期5-7月,新疆吐魯番栽培者,8-9月有第二次花果期。

艾比湖沙拐棗植物的花蜜腺位於花絲基部並延續到花托,屬於花托/雄蕊蜜腺,蜜腺由分泌表皮、產蜜組織和維管束組成。在花的發育過程中,蜜腺由本身的原始細胞分裂、分化而來;其花蜜腺在發育過程中液泡化動態明顯,PAS反應測試細胞具陽性物質。泌蜜方式為:蜜汁由特化的表皮毛分泌到植物體外;其可能的泌蜜機理為:前蜜汁由產蜜組織合成,經特化的分泌表皮毛泌出。

產地分布

新疆天山北麓(精河、沙灣、莫索灣和奎屯等地)。

生長習性

生半固定沙丘和沙礫質荒漠,海拔500-600米。

蓼目百科(一)

| 蓼目(Polygonales) 雙子葉植物綱(木蘭綱) 僅1科, 目的特徵與科同。 蓼科 (Polygonaceae) 草本,莖節常膨大,單葉互生,全緣;托葉膜質,鞘狀包莖,稱托葉鞘。 |

石竹目百科(一)

| 石竹目(Caryophyllales) 雙子葉植物綱(木蘭綱) 亦稱中央胎座目(Centrospermae)。 顯花植物的一目,屬雙子葉植物綱(特徵特徵為具兩片子葉)。 |

蓼科·沙拐棗屬植物

| 沙拐棗屬(Calligonum L.), 蓼科、木蓼族的一個屬,分布於亞洲、歐洲南部和非洲北部。據記載有100餘種,近幾年經過一些學者的歸併後,總計35種。中國有23種,產內蒙古、甘肅、寧夏、青海和新疆等地,其中以新疆最多,約占4/5。本屬為良好的固沙植物,幼枝又為荒漠地區牲畜飼料。 |