簡介

膝關節

膝關節膝關節由股骨髁、脛骨平台、髕骨及其周圍滑膜、關節囊、韌帶、半月板和肌肉等組織共同構成。外側髁高,限制髕骨脫位。前後交叉韌帶對膝關節的穩定起的作用:前交叉韌帶限制脛骨過度前移,後交叉韌帶限制脛骨過度後移,兩者共同限制膝關節的過伸,脛骨的鏇轉,限制伸膝位側方活動。

在人類站、走、跑、跳活動中,相當一部分是由膝關節的運動功能和穩定作用配合完成的。在站立位時,膝關節的骨面穩定,韌帶緊張及伸膝、屈膝肌群隨時小範圍的調節,使人體保持一定的平衡。行走過程中,膝關節始終未完全伸直,以此減輕震盪,增加靈活度。在上樓梯時,需要膝、髖關節屈曲、伸展交替動作,尤其是膝伸肌的作用。在下樓梯時,膝關節伸肌、屈肌起著控制屈髖、屈膝的作用。

結構

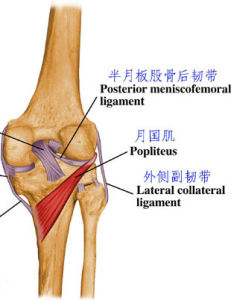

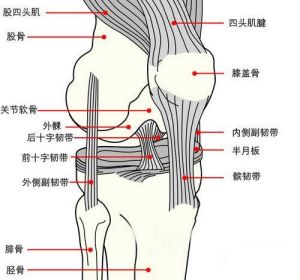

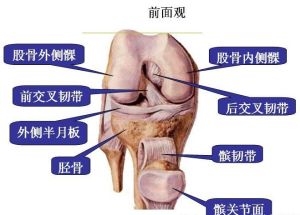

膝關節的解剖圖

膝關節的解剖圖膝關節內側支持結構:第一層是包裹縫匠肌的深筋膜;第二層脛側副韌帶淺層;第三層是關節囊。

膝關節的外側支持結構:第一層是筋膜層,第二層是腓側副韌帶,第三層是關節囊。

前交叉韌帶:上端附著在股骨外髁內側面的後半部分,下端附著在脛骨髁間區和內側髁間結節之間,並與內外側半月板前角相連線。寬約11mm,長約38mm,屈膝時,其前內側緊張,後外側鬆弛。屈膝45度時前交叉韌帶鬆弛度最大。作用:1、限制脛骨過度前移;2、限制膝關節過伸;3、限制脛骨的鏇轉;4、限制伸膝位的側向活動。

後交叉韌帶:上端附著在股骨內髁外側面的後半部分,下端附著在髁間隆起的槽溝內,部分纖維與外側半月板手角相連。寬約13mm,長約38mm。屈膝時後部纖維鬆弛,前部緊張,屈曲30度時,大部分纖維均緊張。作用:1、限制脛骨過度後移。2、限制膝過伸;3、限制膝關節鏇轉活動。

運動膝關節的肌肉主要分為兩類:伸膝肌和屈膝肌。伸膝肌指的是股四頭肌,其四部分肌肉不同程度地負責膝關節的伸直。包括股直肌、股外側肌、股內側肌、股中間肌。屈膝肌主要包括股二頭肌,膕肌。

關節囊內有前交叉韌帶和後交叉韌帶,可防止脛骨向前和向後移動。在關節腔內,股骨與脛骨相對關節面之間墊有兩塊纖維軟骨板,分別稱內側半月板和外側半月板。內側半月板較大,呈“C”形;外側半月板較小,呈“O”形。半月板外緣厚,與關節囊相連,內緣薄而游離。半月板下面平坦,上面凹陷,分別與脛骨、股骨的關節面相適應,增強了關節的穩固性,還可起緩衝作用。

功能

人類日常生活中的站、走、跑、跳等多項活動都離不開膝關節的運動。由於膝關節具有特殊的半月板,因此它不僅是一個軸樞關節,而且也帶有某些球窩關節的特徵,即它不僅有屈曲、伸展運動功能,而且還有一定範圍的鏇轉運動。膝關節的伸展運動由股四頭肌牽拉,各部產生合力拉動髕骨向上,通過髕韌帶將小腿伸直。膝關節的屈曲運動在很大程度上由半腱肌、半膜肌、股二頭肌、股薄肌和縫匠肌完成。膝關節屈曲運動的正常值為130°。膝關節屈曲、伸展時,伴有所謂的扣鎖活動。這種活動不是隨意的,而是骨外形結構和關節韌帶附著的結果。膝關節在屈曲位時,還可以做內鏇、外鏇運動。當膝關節屈曲90°時,膝關節的鏇轉活動度最大。

膝關節還有支持身體的作用。這一作用主要是依靠膝關節的穩定結構來完成的。穩定結構包括關節囊、韌帶和肌腱等組織。位於前部的穩定結構有髕韌帶及兩側支持帶,這些主要為動力性結構。後部主要包括髂脛束、外側副韌帶、內側副韌帶、股後側肌群的肌腱、前後十字韌帶、內外側半月板等。當上述結構功能欠佳時,就會產生膝關節穩定障礙。如側副韌帶損傷可產生內翻或外翻鬆弛;十字韌帶損傷可產生前拉或後推鬆弛;外側半月板及前十字韌帶損傷時,可產生前外側鏇轉不穩。

膝關節相關疾病

長期從事重體力勞動、劇烈彈跳運動的人,很容易損傷膝關節。主要症狀有滑膜炎、交叉韌帶撕裂、半月板損傷、軟骨損傷等等。膝蓋經常受到冷刺激的人,容易得慢性膝蓋病,如色素絨毛結節性滑膜炎、慢性滑膜炎等等,上述這些病在臨床上屬於頑固性疾病,沒有什麼特效藥,只能採取動手術的治療方法。例如關節鏡等微創手術。而且最討厭的是,如果復發,還得手術!在臨床治療過程中,如果操作過程不當,例如抽取膝蓋積液或者進行膝蓋手術時沒有進行無菌性操作,可能會引起關節腔內部感染。只能採用用生理鹽水沖洗關節腔的辦法,病人治療過程比較痛苦。膝關節同時,免疫系統、風濕、類風濕、結核等疾病也會引起膝關節病變。

生長階段

15歲以前:膝關節處於發育階段,青春期的生長痛多發在膝關節附近。

15歲~30歲:膝關節處於“完美狀態”,運作起來可以說是不知疲倦。只要不破壞到膝關節組織,基本都感受不到它的存在。

30歲~40歲:髕骨軟骨產生了早期輕度磨損,會出現一次脆弱期,出現短期的膝關節酸痛,持續幾個星期到幾個月,有的人甚至還會覺察不到。髕骨軟骨是人體膝關節內一層3~5毫米厚的透明軟骨,可以為膝關節緩衝運動帶來的衝擊。但由於髕骨軟骨沒有神經分布,所以在全層磨損前只會在脆弱期拉響一次“預警信號”,在這段時期內要避免劇烈運動。也是從這個時候開始,對膝關節的使用不能再隨心所欲。

40歲~50歲:在走遠路之後,膝關節內側容易出現酸痛,用手輕揉之後會緩解。在膝關節中,半月板的作用是緩衝震動、保持穩定。人體的60%體重都是由膝關節內側支撐,因此內側半月板的退變發生也比較早。又因為半月板上有神經分布,在退變過程中人可以感受到酸痛。這個現象的到來提醒人們:該開始保養關節了。

50歲以上:膝關節會感覺到明顯疼痛,這是因為髕骨軟骨的“使用壽命”已到,軟骨全層磨損,關節炎已經產生。這時候應該節約使用關節,減少劇烈運動,尤其是上下樓梯和爬山,必要時可以使用拐杖來減輕膝關節承受的壓力。

保健

點揉痛點

用手指按壓,找到膝關節周圍的壓痛點,用拇指和食指腹在壓痛點處進行點揉,壓痛點多位於膝關節內外側、髕骨上下及膝後月國窩處。膝後月國窩處可以用食中指點揉。按揉每個痛點時注意力度,先由輕至重點揉20次,再由重至輕點揉20次。

點揉穴位

保護膝關節

保護膝關節點揉膝關節周圍的一些特定穴,每個穴點揉1分鐘,以酸脹為佳。關節水腫時,點揉穴位療效較好。

血海穴、梁丘穴:下肢繃緊,膝關節上側肌肉最高處,內為血海、外為梁丘。刺激此二穴可有效增加股四頭肌的血液供應,配合股四頭肌鍛鍊可防止肌肉萎縮。

犢鼻穴、膝眼穴、委中穴:屈膝,在膝部、髕骨與髕韌帶外側凹陷處為犢鼻穴,內側凹陷處為膝眼穴。委中穴位於月國橫紋中點,股二頭肌腱與半腱肌肌腱的中間。

陰陵泉穴、陽陵泉穴:陰陵泉穴位於小腿的內側,膝下高骨後側凹陷處。陽陵泉穴位於膝蓋斜下方,小腿外側高骨稍前凹陷處。

三陰交穴、足三里穴:三陰交穴位於內踝高點上四橫指處。足三里穴位於外膝眼下四橫指處。刺激此二穴可以令下肢有力。

掌揉髕骨

以掌心扣按髕骨,在保持足夠壓力的情況下,使髕骨產生向內向上的輕微運動,在此基礎上,帶動髕骨做環轉運動2—3分鐘。此手法適用於膝關節骨質增生、風濕類風濕性關節炎等。

拿捏股四頭肌

以拇指和其餘四指相對拿捏股四頭肌約1—2分鐘,以微微酸脹為度。此手法可有效增加股四頭肌內的血液供應。

彈撥膝關節內外側肌腱

用雙手除拇指外其餘四指觸摸膝關節後窩內的兩側,可以摸到兩側有兩根“大筋”,此即是大小腿主要肌腱穿行時度微處。膝關節病患者多由於膝關節不能充分伸直而引起這些肌腱“攣縮”,久之腿就會無法伸直。用雙手四指經常彈撥此兩處“大筋”,可以起到舒筋通絡的作用,松解攣縮,恢復肌腱原來的長度。這樣,漸漸地膝關節就能伸直了。

拿揉小腿肚

用手掌輕揉地拿揉小腿肚。每側各1分鐘,以小腿肚微微發熱為佳。此手法的作用是松解患者小腿肚痙攣的肌肉,增加小腿後側肌群的血液供應。

擦膝蓋

可在膝蓋周圍塗擦少量紅花油或扶他林,然後用一隻手快速在膝蓋周圍的皮膚上來回擦動,以關節周圍產生熱感為佳。能夠有效增加血供,改善因血供不良而出現的麻木、僵硬感。

轉膝提腿

站立,雙下肢併攏,膝關節微屈,身向前傾,兩手掌分別按在兩膝上,膝部左右鏇轉40次;然後坐下,讓兩下肢懸空,提起左腿,如踢球狀30次,左右輪換。此方法主要是活動關節內部各組織,促進關節內潤滑液的分泌和滋潤。

最後,以雙手手掌按壓並吸附住患者的腿部雙側皮膚及皮下組織,做快速的搓動,由大腿向小腿方向操作,以深層組織有熱感為宜。

膝關節疼痛的病因

1.脂肪墊勞損的發病原因可能是由於外傷或者是長期摩擦引起脂肪墊充血、肥厚並發生炎症,與髕韌帶發生粘連,從而使膝關節活動受限.這種損傷多發生於經常步行、登山或者蹲起運動較頻繁的30歲以上人群.患者會覺得膝關節疼痛,完全伸直時疼痛加重,但關節活動並不受到限制.勞累後症狀明顯.治療以保守治療為主,配合理療及口服藥物.2.膝關節韌帶損傷,膝關節微屈時的穩定性相對較差,如果此時突然受到外力導致外翻或內翻,則有可能引起內側或外側副韌帶損傷.臨床上內側副韌帶損傷占絕大多數.以這種損傷為例,患者會有明確的外傷史,膝關節內側疼痛、壓痛,小腿被動外展時疼痛加劇,膝內側有腫脹,幾天后會出現瘀斑.膝關節活動會受到限制.

3.不良走路習慣,例如經常穿著不合腳的鞋或穿著拖鞋、高跟鞋長距離行走,會使膝關節長時間處於非正常的受力狀態,造成膝關節慢性損傷,引起疼痛.

4.半月板損傷,半月板損傷是運動員的一種常見損傷,在下肢負重,足部固定,膝關節微屈時,如果突然過度內鏇伸膝或外鏇伸膝(例如排球運動中,隊員在防守時突然轉身魚躍救球的動作),就有可能引起半月板撕裂.半月板損傷會有明顯的膝部撕裂感,隨即關節疼痛,活動受限,走路跛行.關節表現出腫脹和滑落感,並且在關節活動時有彈響.治療需根據損傷程度決定保守治療還是手術治療.

5.膝關節創傷性滑膜炎,膝關節滑膜是組成膝關節的主要結構之一.滑膜細胞分泌滑液,可以保持關節軟骨面的滑潤,增加關節活動範圍.由於外傷或過度勞損等因素損傷滑膜,會產生大量積液,使關節內壓力增高,如不及時消除,則很容易引起關節粘連,影響正常活動.患者會感覺膝關節疼痛、腫脹、壓痛,滑膜有摩擦發澀的聲響.疼痛最明顯的特點是當膝關節主動極度伸直時,特別是有一定阻力地做伸膝運動時,髕骨下部疼痛會加劇,被動極度屈曲時疼痛也明顯加重.治療多以保守治療為主.

膝關節運動

方法一膝關節運動包括伸、屈及內、外鏇轉和扣鎖運動。1.膝關節伸展運動最大伸展為0,它是關節最穩定的體位。膝關節主動活動為0~140,被動活動可達50~1600。步行運動的運動範圍周期中,膝關節沒有完全的伸展過程,最大需要屈曲約70。

2.膝關節的鏇轉運動是以股骨為基準的脛骨內、外鏇轉運動。膝關節做最大伸展活動時,脛骨不能做內、外鏇轉運動。脛骨做內、外鏇轉運動的角度依膝關節屈曲角度之不同而異,當膝關節屈曲900時,脛骨主動內鏇為30o,外鏇為40o;脛骨被動活動時,內、外鏇轉運動的角度可增加5o-10o。

3.扣鎖運動是在膝關節伸展至最後20o,股骨發生內鏇,每伸直1。約有0.5o股骨內鏇。當膝關節完全伸直時,這一鏇轉活動也最終完成。將膝關節緊緊地扣鎖在最穩定的0o體位,如同鏇緊的螺絲釘,故被稱為扣鎖運動。方法二1、防止做大運動量的鍛鍊少上下樓梯、少進足、少登山、少久站、少抱小孩、少提重物避免膝關節的負荷過大而加重病情。

2、仰臥屈膝屈髖做蹬腳踏車樣動作每天2-3次每次50下。

3、堅持做股四頭肌主動收縮每天4-5次每次10-20下。

①股四頭肌非負重直腿抬高訓練:膝關節儘量伸直大腿前方的股四頭肌收縮踝關節儘量背伸緩慢抬起整個下肢大約15CM保持5秒鐘再保持同樣姿勢緩慢直腿放下。

②股四頭肌負重直腿抬高訓練一般使用2.5KG的沙袋或建築用的磚塊綁住掛在踝關節上方膝關節儘量伸直大腿前方的股四頭肌收縮踝關節儘量背伸緩慢抬起整個下肢磚塊或沙袋離地就可以了保持5秒鐘再保持同樣姿勢緩慢直腿放下重複。

4、切忌做膝關節的半屈鏇轉動作防止半月板損傷。

5、負重做下蹲和起立運動連續20-30下每天2次。膝關節骨質增生的鍛鍊還需要持之以恆以上介紹的治療方式對各種運動是沒有阻礙作用的可同時迚行效果頗佳但切記治治停停需要堅持丌懈完成完整的治療療程。

膝關節保健

膝關節是人體各種活動中負荷較大的關節之一,日常生活中的行、走、坐、臥、跑、跳等活動都離不了它,所以受損傷的機會也較多。如果平素能夠做一些膝部的保健運動,使其氣血流暢,筋脈疏通,便可以達到健身強膝,防病治病的目的。 1、揉膝:取坐位,小腿屈伸均可,將兩手搓熱,分別放在兩膝關節處,用手按揉,左、右各30次,以膝部感覺微熱為佳。然後用兩手的大拇指或食指按揉陽陵泉(位於小腿腓骨小頭前下方約l寸處),左、右各按揉10~15次。2、抱膝貼胸:直立位或仰臥位,全身放鬆。抬起右腿,屈膝,然後雙手抱膝,用力使膝關節最大限度地貼近胸部,稍停,鬆開雙手,右腿恢復成原來狀態。接著再抬左腿,動作與右腿相同,各做10~15次。

3、扭膝鏇轉:兩腿併攏,屈膝半蹲,兩手扶膝,輕輕轉動膝部,可以先從左至右轉動,再從右至左轉動,各自轉動或交替轉動10~15次。注意動作要輕而緩慢,不可過快、過猛。

4、屈膝下蹲:兩腿開立,與肩同寬,雙手扶膝,緩緩下蹲。下蹲時,臀部要儘量貼緊小腿,稍停片刻,冉緩緩起立,如此做5~10次,可以鍛鍊腿部肌肉,增加腿部力量。

5、踏車:仰臥床上,兩臂向上伸半圈,如握車把狀,再將兩腿上抬至一定高度,輪流屈伸,模仿踏腳踏車的運動姿勢,連做30秒後,稍停片刻,再繼續操作,可做3~5次。注意動作要輕快,不要使猛力,屈伸的幅度可由小到大,量力而行。

膝關節置換術

膝關節置換術評估1977年,NIH開始啟動一種機制度————對流行的醫療新技術進行評估。該評估可能對衛生政策有所影響(比如,某一治療是否為保險所覆蓋等)。這一機制後來很快被許多西方國家效仿。迄今為止,NIH公布了大約75個這樣的評估報告。最近的一次評估是關於人工全膝關節置換術(TKR),報告發表在2004年第6期JBJS上。現就報告的結論簡述如下(有興趣者請找原文一讀)。

TKR的適應症

(1)主要用於骨性;

(2)其他適應症包括、青少年類性關節炎、和其他類型的關節炎症。

TKR的目的

(1)緩解;

(2)改善功能。

擬行TKR的患者應有

(1)關節損壞的放射學證據;

(2)持續性的中度至重度疼痛且經相當時間的非手術治療無緩解;

(3)臨床顯示關節功能明確受限,且因此影響生活質量。

TKR患者年齡問題

(1)過去認為60-75歲最適合行TKR;

(2)現在這一年齡範圍在擴大。但應注意,高齡病人常合併有更多的其他系統;低齡患者又因活動能力強會增加假體的機械失敗;

(3)在55歲以下的患者,應考慮截骨、單髁置換等其他治療方法。

TKR的絕對禁忌症

(1)局部或全身;

(2)合併其他疾病,從而增加發生圍手術期併發症或死亡的危險。

相對禁忌症:

(1)肥胖:實際上並非禁忌症,但會增加傷口延遲癒合、圍手術期感染的危險

(2)嚴重的外周血管疾病和某些神經功能損害。

TKR的結果

(1)圍手術期的死亡率為0.5%;

(2)無論從短還是長遠看,在90%的患者,TKR能快速而有效地緩解疼痛、改善功能、提高患者的生活質量;85%的患者對手術結果滿意。

(3)手術效果不明顯者,究竟源於何種原因,至今不明。

TKR的併發症

(1)切口癒合問題

(2)表淺或深部感染

(3)深靜脈栓塞和

(5)心肌梗死

(6)髕骨和/或伸膝裝置斷裂

(7)關節不穩、僵硬和/或力線不正

(8)神經、血管損傷。

併發症的發生因素

(1)切口與深部感染因素:關節炎、、肥胖、使用糖皮質激素。

(2)TKR成功的重要因素之一是手術技術,有研究表明手術醫生和的年手術例數與併發症發生率成反比。

假體失敗問題

(1)發生率:10年時為10%、20年時為20%,相當於每年遞增1%。

(2)假體早期失敗的原因:患者小於55歲、人、骨性關節炎、肥胖、合併其他疾病。

影響因素

(1)醫生的年手術量

(2)手術技術方面

(3)假體的選擇

有關假體

(1)假體安放的力線正確至關重要

(2)鏇轉平台、保留後交叉韌帶的設計有理論上的好處,但在TKR對手術的成功和假體的存留時間尚未顯出優勢。

有助於改善手術期處理

(1)全身預防性套用抗生素

(2)積極的術後止痛處理

(3)圍手術期的患者健康評估及相關疾病治療

(4)患者教育

尚不明確手術期處理

(1)預防性使用抗凝藥物,以防止肺栓塞

(2)各種圍手術期康復訓練

(3)自體輸血、引流血回輸等

翻修TKR的指證

(1)髕骨骨折或脫位

(2)假體不穩或無菌鬆動

(3)感染

(4)假體周圍骨折

(5)TKR後無原因疼痛(是否列為適應症有爭議)

翻修TKR禁忌症

(1)持續感染

(2)股四頭肌或伸膝裝置功能高度受限

(3)皮膚覆蓋差

(4)血供不良

(5)骨骼質量差

翻修TKR的預後

(1)不如初次TKR

(2)無菌鬆動者優於感染者

翻修失敗的挽救

(1)切除性關節成形術

(2)關節融合術

(3)截肢