概況

團山諸葛亮廣場

團山諸葛亮廣場團山鎮位於襄樊市樊城北部,現屬襄樊市樊城行政區所轄,由襄樊高新技術產業開發區代管,前身為“余崗鄉”。因本地中部有一圓形小土山,自古以來就稱之為團山。1994年撤鄉建鎮時,考慮到集鎮和鎮政府所在地正處團山,“團山鎮”因此得名。

團山鎮北枕襄陽伙牌,南抵城區中原西路,東以小清河為界,西與襄陽竹條毗鄰,位於鄧城大道和長虹北路的交匯處,是襄樊市的北大門。地理坐標:北緯30°04′06″~32°08′45″,東經112°04′55″~112°09′22″。氣候屬典型的北亞熱帶季風氣候,冬寒夏暑,四季分明。團山鎮現轄鄧城、台子灣、蔡莊、陸寨、施坡五個行政村和黃家、余崗、團山、祥雲四個社區居委會。全鎮版圖總面積38.7平方公里,農業用地19.67平方公里,占全鎮版圖總面積的50.83﹪,非農業用地為19.67﹪。常住人口3.15萬人,流動人口1.4萬人。 團山夜景

團山夜景團山鎮地處古襄陽城之北,有著2800多年的歷史和極為深厚的文化底蘊,是中原文化和荊楚文化匯合發源之地。悠久的歷史為團山留下了許多歷史遺蹟,有古鄧城遺址、還有關羽與曹將龐德大戰之地鏖戰崗和三國蜀將關羽練馬習武之地後官田等。在這塊神奇的土地上,也留下了曼吾離、范宗尹、董曦轡、等一代又一代歷史名人的腳印。

團山鎮地處素有“南船北馬,七省通衢”之稱的襄陽古城之北,南有“東方萊茵河”之稱的漢江黃金水道,東有襄樊機場緊緊相鄰,207國道貫通全境,焦柳線、襄渝線、漢丹線三條鐵路幹線貫穿東西南北,漢十、襄荊、許樊等四條高速公路在此交匯,形成四通八達的現代交通網。自1994年撤鄉建鎮以來,歷屆鎮委、鎮政府都堅持把發展作為富民強鎮的第一要務,通過積極招商引資、興旺工業園區、發展城郊農業、最佳化經濟環境,不斷推進全鎮經濟穩步發展。

建制沿革

本地於1948年7月解放,隨後便成立了“余崗農民協會(簡稱農會)”,在襄陽縣張灣區政府領導下,具體開展農民及社會行政事務工作。1949年5月,在余崗農會協調下,本地劃分成台子灣鄉、張袁鄉、蔡坡鄉、余崗鄉等四個村級小鄉。1950年初,土地改革運動開始,農民成立互助組。1951年,余崗農會劃歸襄陽縣王伙區(柿鋪)管

團山鎮政府大門

團山鎮政府大門1961年6月改僚原公社為伙牌區,余崗管理區被更名為余崗人民公社,將原來的四個大隊改為余崗、黃家、台子灣、鄧城、蔡莊、陸寨、施坡七個大隊,52個生產小隊。1975年11月又改稱余崗管理區,歸屬襄陽縣伙牌公社。

1984年元月,被劃入襄樊市郊區人民政府管理,余崗管理區被更名為余崗鄉,原七個大隊分別更名為七個村委會和58個村民小組。1993年4月,余崗鄉被成建制劃入襄樊高新技術產業開發區代管。1994年11月經湖北省人民政府民政廳批覆,同意撤鄉建鎮的請示,余崗鄉被正式更名為團山鎮。隨後,便將原黃家村改制為黃家社區居委會,原余崗村改制為余崗社區居委會,另增設團山社區居委會,截此2008年,團山鎮尚有五個行政村和四個社區居委會,共五十九個村(居)民小組。鎮政府駐團山。隨著襄樊高新技術企業的不斷進入和擴展,團山鎮正經歷著由農業經濟向非農經濟,由鄉村到城市的不斷演進。

地理環境

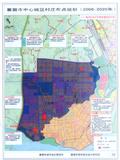

團山鎮地圖

團山鎮地圖團山鎮北部邊沿一帶環有小丘山,是竹條東北丘陵崗地的連線部分,高不過二、三十米,當地人稱此山為土家山,全由深厚的黃土構成,為團山鎮僅有的小林木生產基地,其面積不足3平方公里。林地西側有小型水庫一座,稱黃龍壩水庫。除此山地之外,團山鎮絕大部分均為開闊平垣土地,其地勢由西北略朝東南方向傾斜。整個地形,南北長約9.6公里,東西寬約6.5公里,呈不規則長方形地形。

舊時,本地範圍內曾有燕子湖、官田湖、鄧城湖、團山湖等四處湖水沼澤之地。解放後經多年改造,已變成適宜各類經濟作物生長的良田沃土。小清河發源於河南,經團山鎮東沿注入漢江,是團山鎮農業生產抗旱排澇的重要經流。

歷史文物

吳王夫差劍

吳王夫差劍1973年,湖北省考古專家在陸寨北0.5公里處發現並採集了舊石器時代打制的石核、石片、石尖狀器件3件,現陳列於湖北省博物館,經中國科學院考古所鑑定,約為10萬年前器物。

1976年在蔡坡M12號大型古墓中出土的吳王夫差劍,劍為青銅,長27厘米,上有銘文10字:“攻王夫差、自作其幾用。”後將銘文拓片寄送郭沫若,請予解釋。郭於6月29日覆信如下:“五月十四日信閱悉,因病遲復,乞諒。”劍銘文,釋如下:“‘攻’即吳,古器名或作功銘,或作功魚,吳之古稱。攻王夫差,即吳王夫差。‘其幾用’一般多作‘其元用’,但此銘確是‘幾’字,或系鑄損,吳王夫差劍出於襄陽,蓋吳滅于越,越又滅於楚,故。”此墓群與春秋鄧國有直接關係,為研究古鄧國提供了重要實物資料。

1976年秋,在張袁出土了一座東漢綠釉陶樓,樓為重檐式兩層,通高47厘米,現存於襄樊市博物館。

從1977至2007年期間,團山鎮境內出土文物更是數不勝數,尤其是2005年以來,在鄧城附近連續發現了西周時期的灰坑、文化層、墓葬品,其古墓就有300餘座,各類文物2000餘件,這些發掘和發現更是把襄樊建城史的相對年代推定在西周中期,距今約2900年或略早。為襄樊在整箇中原文化發展史上的突出地位提供了重要史料依據。

歷史遺蹟

位於團山鎮古鄧城內西北隅,尚存有雍正九年(1731)年重新修建的寧國寺大殿。寧國寺到底有多少年的歷史,這始終是個迷,但從古廟牆基上的各種漢代古磚來推斷,寧國寺在鄧城最起碼存在了一千年以上,清雍正年間曾重修,寺內曾有鐵佛一尊,香火盛極,住僧百餘人,齋房10餘間,占地50多畝。80年的時候這裡仍存有一座大殿和三間偏殿,但由於缺少相應的保護,幾千年的風雨終於使古鄧城倖存的最後一個見證者---寧國寺,在一個沒人知道的風雨之夜倒塌了.卞營遺址

卞營遺址距古鄧城遺址僅500米。考古人員在卞營遺址內發現了一批東周時期的水井。在300平方米的發掘探方內,考古人員共發現8座古井。古井如此集中分布的情況在襄樊市考古發現中尚無前例。這批古井均為圓形豎井。井口大小不等,最大的直徑1.8米,最小的直徑僅為0.86米,深度均為7米以內。從井內出土了一批東周時期的陶罐、豆、甑、汲水瓶等器具。據鄧城村民講,古鄧城內曾有72口井,說明當時的社會繁榮、人口稠密。這些水井的存在,說明當時手工作坊相當多。

韓崗遺址

韓崗遺址位於襄樊市區西北郊,是一處省級文物保護單位“鄧城”的從屬遺址。主要遺蹟有灰坑、灰溝、水井、陶窯和漢、唐時代的墓葬。主要遺物有陶鬲、罐、盆、豆、盂等。韓崗遺址的發掘,揭示了該地區從春秋中期到西漢早期的文化面貌。通過發掘認識到,春秋中期較多地保留了中原文化的因素,反映出楚文化北部的區域特色;秦漢之際的文化面貌發生了變化,產生了許多新的文化因素。韓崗遺址的發掘對鄧城城址及該地區的古代文化研究提供了重要的資料。

鏖戰崗:鏖戰崗位於團山鎮西北四公里處,漢建安24年(公元219年),關羽與龐德在此激戰,今仍有擂鼓台遺址。

水淹七軍所在地

水淹七軍所在地回頭莊:回頭莊位於團山鎮西一公里處(現為團山鎮蔡莊村七組),是三國時期水戰龐德一戰時,蜀國大將關羽從關田順官以南的遛馬道遛馬,每次行至一個小村莊時便轉回去。由於人們對關羽的崇敬,為了記住關羽曾到過的村莊,便把這個小村莊的名稱改稱為“回頭”。

水淹七軍:團山鎮是關羽大戰龐德、水淹七軍、生擒于禁和曹仁死拒關羽的主戰場。這裡的關公遺蹟最為集中。當年在這裡展開了野戰、馬戰、步戰、水戰、陣地戰、地道戰、塹壕戰、心理戰、間諜戰、氣象戰等多種戰鬥形式,著名的“關公刮骨療毒”的故事也發生在這裡。

鄧城遺址

鄧城遺址是西周時期鄧國都城,是湖北省重點文物保護單位,位於襄樊市樊城西北六公里處,現在團山鎮鄧城村轄區內。其東北接卞營,東南連周崗,靠鄧城大道,面積約0.64平方公里。據文獻史料記載,西周時期,鄧國已是周天子的“南土”和重要據點,也是具有一定影響力、有較高政治、經濟和文化水平的南方諸侯之國。至戰國,鄧城一直是楚境內較著名的城鎮和一級行政區。而襄樊具有的2800年的歷史也就是源於古鄧城,從西周時期的鄧國開始算起的。

楚文王十二年(公元前678年),鄧國為楚所滅。據《舊唐書.地理志》“鄧城,漢,鄧縣,屬南陽郡,古鄧城也。唐初稱安養縣。唐天寶元年(公元742年)改安養縣為臨漢縣。貞元二十一年(公元805年),改臨漢縣為鄧城縣。”直到南宋紹興五年(公元1135年)撤併入襄陽縣。鄧城是南陽盆地南端保存較完整的一個古代都城和延續時間較長的縣級治所,是襄樊市建城起源和早期文明的典型代表。它呈方形,系夯土所築,城垣周長3233米,面積約0.64平方公里。原城牆四周牆基輪廓清晰,城外有寬30餘米的護城河環繞。雖歲月已久,但舊跡仍依稀可尋。城址內外文物古蹟豐富,秦磚漢瓦時有發現,在城內的田間地頭目前仍散布著大量春秋至漢代器物殘片,具有很高的研究價值和展示觀賞價值。

1981年,古鄧城遺址被湖北省列為省重點文物保護單位,2006年6月25日,被中華人民共和國國務院列為國家重點文物保護單位。

小鎮名人

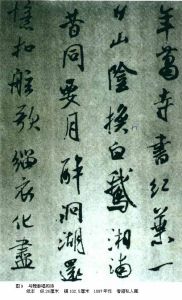

魏泰作品

魏泰作品泰性詼諧,善辯,與人談笑,無人能當其詞鋒。長以詩文,尤好談論朝野趣聞。所著《東軒筆錄》,記載了王安石變法經過,英宗(趙曙)庇護皇親,打擊報復他人的內幕,以及朝廷、官衙中貪污賄賂、狼狽為奸的詳情。因為他多與上層人物交往,熟知內情,所以此書是宋人筆記史料價值較高的一種,以後多被史家所引用。朱熹《五朝名臣言行錄》、《三朝名臣言行錄》引用《東軒筆錄》達三十六條之多。

他除了著有《東軒筆錄》十五卷外,尚有《讀錄》一卷,《臨漢隱居詩話》一卷,《訂誤集》二卷,《書可記》一卷,《襄陽趣吟》二卷,《臨漢隱居集》二十卷,《襄陽形勝賦》等。其詩自成一家。如“博山繞沉水,煙燼氣不來。日幕白門前,楊花終成雪”。

女詞人

女詞人魏玩之司多散佚,清康熙年間編輯刊印的《詞綜》內有《菩薩蠻》、《點絳唇》三首,《詞律》內有《系裙腰》一首。其詞多寫悠閒情情及風光景物。描寫景物的,如《菩薩蠻》中的上片:“溪山掩映斜陽里,樓台影動鴛鴦起。隔岸兩三家,出牆紅杏花。”語言清雨,形象逼真。抒發情懷的,如《如事近0》中的下片:“不堪西望去程賒,離腸萬回結。不似海棠花下,按涼州時節。”感情真摯,愁思動人。尤其他們夫妻之間的唱和詩,常受到當時人們的讚賞偉誦。如《戲文肅》中有“使君自為君恩厚,不是區區愛華山”;“金馬並游三學士,朱幡權對兩諸候”之句。情意深厚,對仗工整,不失為一代名家。其北魏泰,有口才,工文章,閒居漢上,未做官。

董振

董振村鎮建設

鄧城大道

鄧城大道團山鎮設有團山村鎮建設服務中心,現有管理人員7名,負責團山鎮的村鎮規劃建設和個人建房管理。另有環衛正式工作人員6人,臨時工作人員67人,環衛車輛12台,主要負責團山集鎮及以南的道路和臨街面的保潔,其保潔面積達34萬平方米。設有垃圾中轉站1處,覆蓋轄區內32個大中型企業,日垃圾中轉量12噸。

1999年3月,襄樊市城市規劃管理局、襄樊市城市規劃局編制了團山鎮總體規劃。2000年,團山鎮通過省級小城鎮建設達標驗收。2001年,團山鎮被列為省級中心鎮。

經濟建設

水利設施

黃龍壩:1958年建於施坡土家山,總庫容38.9萬方,有效庫容21.4萬方,承雨面積2.4平方公里,用於蓄水和灌溉施坡、鄧城、陸寨、蔡莊一帶的農作物生長。其配套工程有小清河右岸的三座大型抽水站,以補充全部耕地用水。由蓄水庫至大李溝之南北方向,建有溝渠一條,習慣上都稱之為黃龍溝,全長9.23公里,平均比降1/400,承雨面積10.3平方公里,流經施坡、蔡莊、鄧城、黃家、余崗五個行政村。

仇家溝:建於1975年,由施坡至小清河,東西方向。其工程主要結合當時園田化建改開挖形成,用於農田排澇,全長6公里,途經施坡、蔡莊、陸寨三個自然村,原溝底寬2.5米,深3米;2005年冬至2006年春進行了改造,其西段延長至樊城區黃莊葡萄溝口,改建後全長6857.5米,樊城段1104米;團山段5753.5米。設計流時:上段由渠首至蔡莊村回頭莊,流量28.3米3/秒,下段流量41米3/秒。擴建建築物122處。

農業

從建國初至1983年,經濟狀況分布為:以余崗村、黃家村、台子灣村為蔬菜區。陸寨村境內有三個磚瓦廠,以農業和運輸業為主。施坡村緊依土家山、地域廣,以農業和林業為主。鄧城、蔡莊兩村則主要發展糧食生產。1984——1992年秋,根據發展需要,逐步對農業內部結構進行了綜合調整,由原來比較單一的農業發展模式,調整為以糧、棉、油、蔬菜為主,堅持林、牧、副、漁多種經濟成份並成的發展模式。1992年,全鄉農業總產值4400萬元,占當年工農業總產值16400萬元的37%。

2006年,全鎮農業總產值10013萬元,占全年工農業總產值19013萬元的52.67%。1998年以來,在鄧城大道沿線建成了休閒農業、觀光農業、高科技農業示範區。如:神農園,建於1998年;錦秀花園,建於2000年;農業科技園,建於2003年。

工業園區

襄樊高新技術產業開發區是1992年11月經國務院批准設立的國家級開發區,位於襄樊市區北部,縱貫油坊崗東風公司襄樊基地,轄區控制面積96平方公里,轄區總人口12.33萬人,政策區面積7.5平方公里,城區規劃面積29.41平方公里,建成區面積17平方公里,高新區是襄樊市1995-2010年城市發展總體規劃中的中心區域,也是我國汽車工業、軍工企業的聚集地和鄂、豫、渝、陝毗鄰地區技術、智力最密集地區。襄樊高新區內各類註冊企業已達1200多家,其中工業企業350家,規模以上的企業73家,汽車及汽車零部件企業158家,累計認定的高新技術企業163家,美國康明斯、美國德納、法國標緻雪鐵龍、日本日產、新加坡佳通、台灣裕隆等一批國際知名品牌在高新區落戶。聚合了全市8家軍轉民大中型科技型企業和“東風汽車”、“東風儀表”、“湖北新華光”、“中航精機”等4家上市公司,初步形成了“兩大園區、三大基地”的產業格局,即以汽車產業為主體的汽車工業園區,以軍工機電、高科技產業為主體的高新技術園區;以東風汽車公司襄樊基地為龍頭的汽車整車、動力、研發及零部件產業基地,以湖北新華光信息材料股份公司為龍頭的全國最大的特種光學玻璃研發、生產基地,以航宇救生設備有限公司為主體的全國最大的航空救生裝備研究、設計、實驗和製造基地。