簡介

國際民防

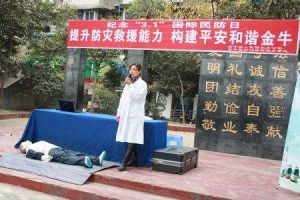

國際民防1972年3月1日是國際民防組織誕生、,為加強公眾保護生命、財產和環境的意識,國際民防組織根據在日內瓦舉行的第九屆會員大會決議,指定每年的3月1號為世界民防日。

2009年是我國自1992年加入這個組織以來第一次開展民防日宣傳活動,主題為“關注民防、平安生活”,主要內容是宣傳防空防災和公共安全知識,增強民眾公共安全意識,提高應對各種突發事件的能力,為構建和諧社會創造良好的社會安全環境。

2009年3月1日我國首次在北京舉辦“國際民防日”社會宣傳活動,2009年活動的主題是“關注民防,平安生活”

意義

國際民防日

國際民防日做好民防工作是抵禦災害、維護穩定和保護人民民眾生命財產安全的戰略性舉措。黨中央、國務院對此歷來高度重視,出台了一系列法律法規,加快發展公共安全基礎設施,大力提高政府和社會預防、應對災害事故能力,取得了顯著成效。特別是去年,抗擊南方部分地區嚴重低溫雨雪冰凍災害和四川汶川特大地震抗震救災的重大勝利,創造了人類救災史上的奇蹟,充分展示了我國社會主義制度的優越性和中華民族的偉大精神。事實充分證明,加強民防建設,持久深入地做好經常性民防工作,關係國計民生、社會和諧,是各級黨委和政府必須始終關注的大事,也是全社會共同的責任。

應當從政治和戰略全局的高度充分認清做好民防工作的重大意義,切實增強憂患意識,深入貫徹落實科學發展觀,努力構建社會主導、全民參與的民防體系,為防災減災提供有力支撐。各級黨委和政府要按照國家的有關政策法規,以對人民民眾高度負責的精神,加強領導,科學籌劃,紮實推進民防組織、搶險救災力量和各種保障等方面的建設。要以應對各種災害事故為重點,加強應急能力建設,完善應急機制和預案,搞好應急救援隊伍訓練和應急物資儲備,確保一旦有事,能夠快速反應,有效處置,盡最大努力減少突發公共事件造成的危害。全社會都應當增強防災減災觀念,努力學習和掌握防災救災、自救互救技能,提高全民抵禦自然災害、事故災難和其他突發公共事件危害的能力。要進一步加強軍警民協調配合,調動各社會團體、企事業單位的積極性主動性,充分發揮各種資源在防災減災中的作用,全面提高對各種災害的綜合防範和抵禦能力。

範圍

國際民防日

國際民防日這些任務是:

(一)發出警報;

(二)疏散;

(三)避難所的管理;

(四)燈火管制措施的管理;

(五)救助;

(六)醫療服務,包括急救和宗教援助;

(七)救火;

(八)危險地區的查明和標明;

(九)清除污染和類似保護措施;

(十)提供緊急的住宿和用品;

(十一)在災區內恢復和維持秩序的緊急支助;

(十二)緊急修復不可缺少的公用事業;

(十三)緊急處理死者;

(十四)協助保護生存所必需的物體;

(十五)為執行上述任務、包括但不限於計畫和組織的補充活動。

組織

國際民防日

國際民防日國際民防組織是在1931年成立的“日內瓦區國際協會”的基礎上發展起來的,1972年後成為政府間組織。目前共有49個會員國和10個觀察員國。

國際民防組織旨在加強和協調全世界防止和減輕平時自然災害,或戰時使用武器造成後果的組織方法和技術發展與改善。我國於1992年加入該組織後,即當選並連任執行理事會成員至今。1996年10月,我國當選為該組織副主席國。

第十一次世界民防大會通過面對二十一世紀的災害,為各國人民提供保護的《北京宣言》(1998/10/30)。《宣言》開宗明義,指出“考慮到在遭受自然和人為災害時提供保護和幫助,如同保護生命和健康一樣,是基本的人權。”《宣言》強調在災害發生前、其間和之後,由多方面組成的民事防護結構是為拯救生命、財產和環境而開展各類行動的最適當的管理機構;強調發展政策和計畫必須將預防作為一個重要的部分包括在內;還強調在災害管理及總的民事防護領域內開展和加強國際合作的重要性,在這方面,知識、資源和技術領先的國家應幫助開發中國家。

起源

國際民防日

國際民防日從第一次世界大戰結束至第二次世界大戰爆發前的20年間,特別是自1930年以後,隨著軍事航空工業和技術的迅猛發展,轟炸機的數量急劇增加,空襲威脅明顯增大,歐洲許多國家相繼建立“城市防空體系”,民防工程也因此得到了迅速發展。當時英國各重要城市、掩蔽所、防毒室比比皆是,基本上人人有洞可藏。法國則大力構築掩蔽所,僅巴黎就構築了2萬個,可容納170萬人,約占巴黎人口的2/3。

第二次世界大戰中,由於雙方都把削弱或保護戰爭潛力作為贏得戰爭勝利的重要手段,空襲的規模和範圍達到了空前程度。因此,參戰各國更加注重城市防空的基礎設施尤其是民防工程建設,以有效地保護居民和經濟目標,減少空襲造成的損失。整個二戰中,英國本土落彈7萬餘噸,傷亡僅14.7萬人,大大低於第一次世界大戰。而德國在戰前就構築了大量防護工程,因而德國雖然從1941年開始即遭到美英兩國的戰略轟炸,但直到1944年,其軍火生產還在穩步上升。即使是遭到核子彈襲擊的日本長崎,搬進坑道內的造船廠和魚雷車間,不僅沒有人員傷亡,而且照常開工。

冷戰結束後,民防工程的地位作用不僅沒有降低,反而隨著高新武器裝備在戰爭中的大量運用,顯得更加重要。海灣戰爭中,伊拉克的巴格達和巴斯拉等大中城市,正是由於建成了數量較多、標準較高的防護工程,才在多國部隊42天的狂轟濫炸中,保證了較低的軍民傷亡率。科索沃戰爭中,弱小的南聯盟,面對以美國為首的強大北約長達78天的高強度轟炸,仍然保存了85%以上的軍事實力,不能說與其平時構築的大量的民防工程不無關係。它充分說明,對付現代高技術空襲,民防工程仍然是主要的、基本的防護手段。

建設

國際民防日

國際民防日例如,在核戰情況下指揮北美方面戰爭的斜陽嶺指揮所,坑道貫穿花崗石山體的一半,成為一個龐大的人造地下宮。在1.8公頃面積的地下城中,共建有15棟三層的鋼筋混凝土建築物。其中還設有一所醫院和一座水庫,並儲備有30天的給養。這項工程堪稱是世界上最大、最好和最堅固的核防護設施之一。此外美國還採取了多種措施:一是因地制宜地建設民防工程。對全國的地下建築、天然洞穴以及住宅的地下室進行全面調查,以確定它們做為防護工事使用的可行性。二是鼓勵私人建造簡易掩蔽部。對那些在建設工業企業和居民住宅過程中附帶構築地下掩蔽部的單位和個人給予獎勵,並在財政上給予部分支持。三是制定法律、法規,為民防工程建設提供法律保障。1996年至1999年,柯林頓總統專門簽發了《保護關鍵基礎設施》等多項總統行政命令。這些措施極大地刺激了美國民防工程的建設。其結果是,建成了大約60萬個基本適用的掩蔽部,城市中75%的建築物都有地下室,總面積達6億5千平方米。

南聯盟由於長期受戰爭威脅,且國土面積較小,經不起戰爭的長時間消耗,因而對民防工程建設的重視程度不亞於軍隊建設。自第二次世界大戰以來,南以“像100年不打仗那樣進行建設,像明天就打仗那樣進行準備”的態度,在全國修建了大量堅固的民防工程。如深埋地下30米以上、裝有先進電子設備、掩體可抗3000度高溫的首腦指揮工程;有4英尺厚的砼防護層、2英尺厚的鋼筋砼防爆門、用以掩蔽飛機和飛彈的防護工程;城市地下四通八達的道路網和商業街等。這些工程內生活設施齊全,密閉性能良好,兒童甚至可以在外面漫天的轟炸中安然入睡。這次南聯盟面對北約的空襲斷然解除宵禁和燈火管制以顯示其不屈的決心,從一個側面也說明了他們對自己防護工程的自信。

瑞典是北歐唯一沒有參加北約的一個中立國家,採取“武裝中立”政策已達170年之久,長期處於和平環境之中。但瑞典卻從來沒有放棄過增強國家整體防禦力量的努力,它將民防與軍事防禦、心理防禦、經濟防禦等同作為其總體防禦的重要組成部分。瑞典認為,從縮短隱蔽需要的時間和儘量減少損失的角度看,數量多、規模小的掩藏部,比數量少、規模大的掩蔽部理想。至今,全國已建有民防地下掩蔽所6.6萬多處,600多萬床位,可容納700萬人,約占全國人口總數的85%。目前,瑞典仍以每年5.5億瑞典克朗的資金用來修建掩蔽部,使掩蔽部的數量以每年15—20萬個的速度增加。

建設寓於平戰結合之中。民防工程建設通常耗資巨大,維護保養任務繁重。為在保證民防工程總數量的增加的前提下儘量減輕國家財政負擔,各國普遍採取了“平戰結合”的建設方針,使民防工程最大限度發揮社會和經濟效益。除少數專用的軍事設施外,大多數國家的民防工程都是平戰兩用的,戰時作為掩蔽部,平時為生產、生活服務。

日本政府認為在未來戰爭中城市防空最理想的方法是實現地下化,建設地下城市。因此,日本通過國土開發計畫和城市建設計畫,採取平戰結合的方法,大量構築地下街、捷運、地下停車場以及地下發電廠、地下油庫等地下工程。其中,地下街已經成為日本城市建設的一個突出特點。日本地下街的建設是由政府作出規劃,通過招商由私人公司本著誰投資,誰管理、誰受益的原則進行投資建設,政府給予優惠政策或低息貸款。目前在全國20多個大中城市建有100多條地下街,總面積超過100萬平方米,尤其是東京、大阪、名古屋、京都等大城市發展最快。如東京地下街遍布全城,面積1萬平方米以上的地下街就有17條,其中東京火車站前的八重洲地下街面積超過10萬平方米。為便於管理,日本較大型的地下街都設定有地下救護中心監控室,通過閉路電視監視系統,溫感、煙感報警系統,燃氣報警和通訊系統等,對地下活動掌握得一清二楚,一旦發生意外,能及時進行處置。

德國歷史上經歷過許多戰爭,並且二戰後東、西德長期對峙,所以對民防工程的“平戰結合”功能考慮得比較周全。就一般私人住宅防空設施來說,除具備“三防”功能外,其他功能亦很齊全。為防坍塌,在設計和建造上要求民防設施具有較好的穩定性,橫向跨度不能太大,而且兩側要留有出口。再如為防火災,建造材料特別是門窗必須用防火材料。還有對地下室空氣過濾要求非常嚴格,各種緊急出口通道設計比較合理。對於公共防空設施則要求更高。波恩市的一所地下醫院,建築面積3000平方米,設有460張床位,編制126名醫務人員。該醫院完全按戰時需求設計和建造。消毒間、手術室、病房、嬰兒室、飲水處理站、污水泵站、空氣淨化室、製冷設備房間、電力機房、物資倉庫等各種醫療救護和勤務保障設備一應俱全,並且具備“三防”功能。像這樣的地下醫院德國共有92所,其中還有幾所擁有上千張床位。它平時能部分接治病人,戰時能在接到命令後的 24小時內全部投入使用。

發展趨勢

國際民防日

國際民防日因此,在二次大戰結束後的幾十年中,儘管國際局勢趨向緩和,世界爆發大規模戰爭的可能性越來越小,可是進行民防建設的國家和地區卻從二戰時期的十幾個國家上升到了現在的100多個,而且建設的規模越來越大,水平越來越高。

據國外公布的資料,美國目前修建的人防工程可容納1.2億人,占總人口的57%,前蘇聯修建的人防工程可容納1.8億人,占總人口的68%,瑞士、瑞典修建的工程可容納總人口的85%以上,以色列修建的工程則能夠容納全國人口的100%,而日本僅修建的地下商業街和大百貨商店的地下售貨場,總面積就達200多萬平方米。總起來看,當前世界各國對民防工作都十分重視,其發展大致呈現出以下七大特點:

把民防建設定於重要的戰略地位。

世界各主要國家認為,民防是“現代戰爭條件下求得生存的重要戰略措施”,是“戰時的決定性戰略因素”和“有效的威懾力量”,是國家戰略的重要組成部分。前蘇聯強調,民防是保衛國家安全的最重要戰略措施,它直接影響著對抗雙方力量的相互關係,影響著戰時優勢的獲得和戰爭的結局;美國則認為,核時代威脅的可靠性不僅取決於國家的戰略進攻能力,而且取決於保存自己的能力;西歐諸國雖然依靠美國的核保護傘和北約聯盟的集體防護,但仍按“軍民兼顧”的總體防禦戰略積極發展民防;瑞士和瑞典雖長期處於和平環境,但始終把民防與軍事防禦、心理防禦、經濟防禦視為總體防禦的重要組成部分,從戰略高度給予足夠的關注和重視。

不斷加大對民防建設的經費投入。

國外不少專家通過分析認為:用在民防建設上的費用比花在戰略軍事系統上的經費更有價值,加上民防具有戰時防空平時抗災等雙重功能,因此,不少國家在經費投入上十分捨得。如1982年,美國為了到1985年能將民防應急疏散計畫的生存率增至80%,共投入26.4億美元用於該計畫的實施。即便是現在,美國每年投入民防的經費亦在8-10億美元;前蘇聯自60年代至解體前的20多年間,每年用於民防建設的經費在10-20億美元。英國近幾年來用於民防的經費幾乎增加了1倍。瑞士在1971-2000年的29年中,計畫用於民防的經費為30億美元,平均每年高達1.05億美元。德國、瑞典、芬蘭等國的年度民防經費也在1億美元以上,其中芬蘭的民防經費占到國防開支的20%。

重視民防立法執法工作。

早在上世紀30、40年代,英國、丹麥、比利時、瑞典等國就制定了民防法。此後,美國、挪威、法國、芬蘭、蘇聯、瑞士等國相繼頒布民防法,並不斷修改完善。其中不少國家還根據民防法,制定了具體的民防法令和條例。如法國自1959年以來,陸續制定了《民事保護防務部隊法》等40多個有關民防的法規;瑞典從國家到市政區都有一套比較完整的民防法規。按內容分,除民防法外,還有人員掩蔽、救護、訓練等17種法規。各國的民防法及法規對民防的性質、體制、職責、權力以及各項民防建設內容要求都作了明確規定。如丹麥新民防法規定,所有年齡在16-65歲的丹麥男女國民,均有執行民防勤務的義務;新加坡《人力物力徵召法》規定,民防可隨時徵調民防人員集合,對違反民防工作徵召者,可判以徒刑;比利時民防法規定,各省市必須根據民防辦事處及消防隊需要,或按當地民防法規定,提供土地、場所、物資及必要的補給品作為民防之用。此外,有的國家還規定了不少有利於民防發展的具體措施,如規定修建城市地面建築必須附設地下室,並規定了開發地下空間可享受優惠的政策,等等。

強調民防建設長期化、經常化。二次大戰結束後,不少國家曾以較快的速度建成了較完善的民防體系。如瑞士在上世紀60—70年代的10年間,修建了可供掩蔽400多萬人的民防設施。但近幾年來,許多國家認識到民防建設不是一朝一夕的事。只要戰爭、特別是核戰爭的威脅存在一天,民防建設就必須存在一天。因而,在方針上,各國普遍確定了長期經營的指導思想,既不搞突擊,也不能斷線,把民防建設納入經濟發展和國防建設的總體規劃,使之成為一項長期的、經常性的任務。如瑞士為確保民防建設的長久不衰,制定了長達15年的發展規劃,而美國也制定了7年計畫等,以求對較長時間內民防的發展有一個基本構想,避免反覆,防止浪費。

著力提高總體防護能力。

戰後各國的民防工程主要是隨著核武器的發展而發展的,因而核防護一直是各國民防工程建設的重點。但新型武器系統的出現和發展也對民防工程提出了新的要求。有鑒於此,近年來,一些已開發國家加強了民防工程對新型武器的防護準備,特別是對高技術常規武器的防護。同時,各國還著眼於提高救生效率,制定了應急疏散計畫,建立完善的民防通信警報系統,加強民防專業隊伍建設,大力開展民防教育訓練和各種民防演練,以全面提高民防的綜合防護能力。

實現民防工程的效益化、商業化。

上世紀70年代以來,世界各國普遍減少了單純為戰時防護而修建的民防工程,強調平戰結合,突出民防工程平時的經濟效益。許多國家把地下掩蔽部用作地下商場、地下車庫、地下娛樂場等,發揮了民防工程平時的效益。與此同時,各國民防堅持了民防發展與城市建設的一體化,把融民防和城市建設為一體,作為民防建設的重要指導思想。為此,首先按民防的要求規劃和發展城市建設,把民防工程納入城市發展的總體規劃。如修建地下車間、地下糧庫、地下發電站、地下停車場、地下旅館等,既滿足了民防的需要,又可適應城市的發展。

堅持防空與防災相結合。

上世紀80年代以來,民防建設與城市防災抗災相結合,已成為各國民防發展的共同趨勢。1979年,美國國防部民防準備局與其他4個機構合併,成立了聯邦緊急應變管理局,負責民防戰備建設和平時防災抗災工作。為了應付自然災害和突發工業事故,前蘇聯民防部門積極參與搶險救災工作。在世人震驚的車諾比核電站事故中,民防部門在處理災害後果時做出了卓越貢獻。德國政府則明確規定,民防任務範圍不僅是對戰時那些異常的災害情況採取防衛措施,而且平時一旦出現極其嚴重的災害,民防也將對此採取相應的救援措施。日本根據風災、水災、地震等自然災害多的特點,在總理府設“中央防災會議”,各地設有地方防災組織,統管民防和防災救災工作,通過平時的防災活動推動民防的基本建設。瑞典於1986年7月1日建立了新的民防權威機構“國家民防、救援與消防勤務局”,這個新機構繼承了前“瑞典民防局”的職責,並受權承擔有關救援勤務方面的其他職責。

國際日

| 國際日是在一段時間內舉辦活動來喚起國際社會對全球範圍某個問題的興趣或關注,從而推動相關問題的解決。多數這樣的國際活動是由聯合國大會或聯合國專門機構(包括聯合國教科文組織、世界衛生組織等)設立的。 | |||

| 1月 | 國際大屠殺紀念日 (1.27) | 國際麻風節 (最後一個周日) | |

| 2月 | 國際母語日 (2.21) | 反對殖民主義鬥爭日 (2.21) | 世界居住條件調查日 ( 最後一天) |

| 3月 | 國際海豹日 (3.1) 國際勞動婦女節 (3.8) 國際警察日 (3.14) 國際幸福日(3.20) 世界森林日(3.21) 世界兒歌日(3.21) 世界防治結核病日(3.24) | 全國愛耳日 (3.3) 保護母親河日 ( 3.9) 國際消費者權益日 (3.15) 世界睡眠日(3.21) 世界水日(3.22) 世界戲劇日(3.27) | 世界青光眼日 ( 3.6) 世界腎臟日 ( 第2個星期四) 國際航海日 ( 3.17) 國際消除種族歧視日(3.21) 世界氣象日(3.23) |

| 4月 | 國際兒童圖書日(4.2) 世界衛生日(4.7) 非洲環境保護日(4.10) 世界社會工作日(4.15) 國際古蹟遺址日(4.18) 世界防治瘧疾日(4.25) 化學戰受害者紀念日(4.29) | 世界自閉症日(4.2) 世界高血壓日(4.7) 世界帕金森病日(4.11) 全球青年服務日 世界地球日(4.22) 世界智慧財產權日(4.26) 全國交通安全反思日(4.30) | 巴勒斯坦兒童日(4.5) 反思盧安達大屠殺國際日(4.7) 非洲自由日(4.15) 世界血友病日(4.17) 世界讀書日(4.23) 世界安全生產與健康日(4.28) 世界兒童日(4月第4個周日) |

| 5月 | 五一國際勞動節(5.1) 五四青年節(5.4) 母親節(第2個周日) 世界電信日(5.17) 世界計量日(5.20) 非洲解放日(5.25) 世界無菸日(5.31) | 世界防治哮喘日(第1個周二) 戰勝德國法西斯紀念日(5.9) 國際家庭日(5.15) 國際博物館日(5.18) 世界文化發展日(5.21) 向人體條件挑戰日(5.26) | 世界新聞自由日(5.3) 碘缺乏病防治日(5.15) 全國學生營養日(5.20) 國際生物多樣性日(5.22) 國際維和人員日(5.29) |

| 6月 | 世界牛奶日(6.1) 世界環境日(6.5) 世界海洋日(6.8) 防治荒漠化和乾旱日(6.17) 聯合國憲章日(6.26) | 國際兒童節(6.1) 全國愛眼日(6.6) 世界無童工日(6.12) 世界難民日(6.20) 國際禁毒日(6.26) | 受侵略戕害的兒童國際日(6.4) 父親節(6月第3個周日) 世界獻血者日(6.14) 國際奧林匹克日(6.23) |

| 7月 | 國際建築日(7.1) 中國航海日(7.11) 人類月球日(7.20) | 國際體育記者日(7.2) 世界人口日(7.11) 世界肝炎日(7.28) | 國際合作節(第1個周六) 曼德拉國際日(7.18) |

| 8月 | 國際土著人日(8.9) 世界土著人民國際日(8.9) | 國際青年日(8.12) | 納米比亞日(8.26) |

| 9月 | 國際掃盲日(9.8) 清潔地球日(第3個周末) 全國愛牙日(9.20) 國際失智症日(9·21) 國際聾人日(第4個周日) | 世界預防自殺日(9.10) 國際民主日(9.15) 國際和平日(9.21) 世界無車日(9.22) 國際翻譯日(9.30) | 世界急救日(第2個周六) 國際臭氧層保護日(9.16) 世界停火日(9.21) 世界旅遊日(9.27) 世界海事日(最後1周中的一天) |

| 10月 | 國際老年人日(10.1) 世界動物日(10.4) 世界精神衛生日(10.10) 世界60億人口日(10.12) 世界標準日(10.14) 世界農村婦女日(10.15) 國際消除貧困日(10.17) 世界傳統醫藥日(10.22) 男性健康日(10.28) | 國際音樂日(10.1) 世界教師日(10.5) 世界鎮痛日(10.11) 世界保健日(10.13) 減輕自然災害日(第2個周三) 全球洗手日(10.15) 世界廚師日(10.20) 聯合國日(10.24) 世界勤儉日(10.31) | 世界住房日(第1個周一) 世界郵政日(10.9) 世界關節炎日(10.12) 國際標準時間日(10.13) 國際盲人節(10.15) 世界糧食日(10.16) 世界骨質疏鬆日(10.20) 世界發展信息日(10.24) 國際和平與民主自由鬥爭日(10.2) |

| 11月 | 十月社會主義革命日(11.7) 世界糖尿病日(11.14) 世界問候日(11.21) 世界電視日(11.21) | 金氏世界紀錄日(11.9) 國際大學生節(11.17) 消除對婦女的暴力日(11.25) 非洲工業化日(11.20) | 世界青年節(11.10) 世界廁所日(11.19) 國際寬容日(11.16) 國際聲援巴勒斯坦人民日(11.29) |

| 12月 | 世界愛滋病日(12.1) 國際殘疾人日(12.3) 國際民航日(12.7) 國際籃球日(12.21) 南南合作日(12.19) | 廢除奴隸制國際日(12.2) 全國法制宣傳日(12.4) 世界人權日(12.10) 世界足球日(12.9) | 世界強化免疫日(12.15) 國際志願人員日(12.5) 國際移徙者日(12.18) 國際兒童電視廣播日(第2個周日) |