唯識學派,又被稱為瑜伽行派,是大乘佛教兩大思想流派之一。

唯識學派

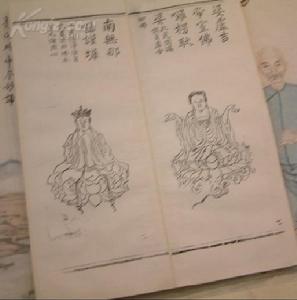

唯識學派公元四、五世紀間,無著(約公元三三六-四○ 五年)與世親(約公元三六一-四四年)菩薩,作了許多論書,認為以闡釋「一切皆空」思想的經典,為不了義說,在龍樹、提婆菩薩之後,形成另一派學風,一直發展到公元九世紀初,秘密大乘佛教興盛為止,與中觀大乘並稱為印度佛教的二大正軌,後人稱之為瑜伽行派。此學派的重要論典之一: 《瑜伽師地論》的成因,據《婆藪盤豆法師傳》記載:無著上升兜率,請彌勒下降於印度阿逾陀國,演說《瑜伽師地論》,每夜開講,連續四個月。在講說時,唯無著可以見到菩薩,他人只能聽到聲音。因為此論,瑜伽思想廣為弘揚。(這就是為什麼說彌勒菩薩是屬於這個學派的原因,至今唯識宗仍奉彌勒菩薩為祖師,可為證據。)因為創始人重視瑜伽行,瑜伽行派因此得名。世親菩薩造《唯識二十論》 、 《唯識三十論》 ,宣說“一切唯識所現”,所以又被稱為唯識學派。

基本介紹

唯識學派是大乘佛教兩大思想流派之一。

唯識學派

唯識學派瑜伽學者不同意中觀大乘「一切法皆無自性空」的思想,而主張一一法,都有其各個差別的不變特性,稱為「自性」。立阿賴耶(種子)識,廣說三相三自性:“遍計所執相”、“依他起相”、“圓成實相”;“遍計所執性”、“依他起性”、“圓成實性”,說於“依他起性”中,轉染成淨,成就離雜染的“圓成實性”。瑜伽行派對佛教的另一個重要貢獻,就是對因明學的革新,這是由世親菩薩的弟子陳那完成的。主張立「現量」與「比量」二種量,以及立「宗」、「因」、「喻」三支,簡化了舊有的三量(加聖教量)與五支(加合、結)。「現量」,是指經由自己親身體驗所證知的。「比量」,是指經由自己的推理,所獲得的正確知識(自比量)。若是以自己的證知,為了使他人了解而立量,則稱為「他比量」。

在「他比量」中,則以宗(就是結論,指自己的見解)、因(所持的理由)、喻(舉出實例)等三支,類似西方邏輯的三段論法,來作為說服他人的模式。後來的隨瑜伽行中觀派,也深受其影響。在龍樹與提婆菩薩之後,公元三、四世紀間,中觀思想在如來藏思想,以及無著、世親菩薩的唯識瑜伽思想發達的環境下,顯得相當衰弱。公元六世紀,有佛護(公元四七○ -五四○ 年)以及清辨(公元四九○ -五七○ 年),主張「一切法無自性空」是了義說,以中論思想的立場,與主張「一切法無自性空」為不了義的瑜伽思想相抗衡,是為中觀學的復興。但當時,在瑜伽行派興盛的環境下,清辨的思想,受其影響而有了改變,認為在世俗諦中,應採取瑜伽行派的說法,主張緣起法應該是有自性的。因為有「自性」的存在,所以論辯的雙方,可以在這個「自性」的基礎上,達成共識,因而認為在論辯上,應該「自立量」,亦即必需提出自己的主張,才能評破別人的見解。

因此,後人稱清辨這一派,為「自立量論證派」。佛護則堅守龍樹菩薩、提婆菩薩「一切法無自性空」的思想,

唯識學派

唯識學派詳細介紹

唯識學派

唯識學派世親之後著名的瑜伽行派學者,有陳那(5世紀末)和法稱(7世紀中)一系。 陳那力圖從認識論邏輯的立場去闡述大乘佛學。他的《觀所緣緣論》和《集量論》都說明了大乘宗教解脫理論同瑜伽行派的世界觀和認識論的密切聯繫。陳那的學說具有濃厚的經量部色彩,因而他這一系被近代學者歸入“瑜伽行經量部”。法稱是陳那的再傳弟子。他的哲學立場更朝著經量部肯定外境的認識前提轉化。法稱的《量評釋論》等著作對瑜伽行體系中的邏輯理論進行了批判性整理。

唯識學派

唯識學派心識本質上具有染污的性質,所以它才會持續不斷地活動,產生虛幻的世間相。瑜伽修習實踐的目的是完成轉染成淨,轉識為智的過程。該派還提出三性三無性的理論,構築了世界的空性和虛妄假相之間的聯繫,並在清淨、圓滿、覺悟的勝義境界(涅盤、實相、真如)與修行者力圖超越的無常、染污、迷妄的現實存在之間架上橋樑,從而宗教本體論與宗教實踐論得以融通。三性是遍計所執性、依他起性、圓成實性,而三無性指正相反對的相無自性、生無自性和勝義無自性。三性意在說明世俗經驗中之事物是因為凡夫執著分別而生,是依緣而生,只要認識到這二者的虛妄性,便可顯現圓成實性;三無性意在從反面顯示世間諸法沒有自性本質,也不是因自體所生,否定前二者,也就藉空現出了究竟的無自性境界。

唯識學派

唯識學派中國傳統稱瑜伽行派為有宗。因強調瑜伽的修行方法而得名。以《解深密經》 、 《瑜伽師地論》 、 《攝大乘論》 、 《唯識三十頌》 、 《唯識二十論》和《成唯識論》等為主要經典。從事這派修持的人被稱為瑜伽師。

相關學說

三類八識:瑜伽行派認為世界上的一切現象都是由人們精神的總體──識所轉變顯現出來的(“內識生時,似外境

唯識學派

唯識學派四分:該派對認識的職能和作用進行了分析,提出了“四分”(四種作用之分):①相分。是幻現的外界對象反

唯識學派

唯識學派五位百法:對於識所變現的宇宙萬有,瑜伽行派概括為五位百法。五位是心法(精神現象)、心所有法(心的隨屬現象或作用)、色法(物質現象)、心不相應行法(非精神非物質的現象)、無為法(不生不滅的現象)。此外,他們也對宇宙萬有的本性作了說明,認為從“存在”或“有”的方面看,可分為三性:①遍計性。即虛妄的表相(相);②依他起性。即假有的或相對的表相,由因緣或條件所引起;③圓成實性。即絕對的表相,圓成實性不借因緣或條件,是由自身所引起的一種真實的實在,它是由完成修行的人在瑜伽直覺中所親證,圓成實性也就是真如佛性。從“非存在”或“無”的方面看,可分析為三無性:(a)相無性。一切體性都無;(b)生無性。沒有生,沒有自然所有之性。非有似有,一切猶如幻象;(c)勝義無性。遠離妄執,無相空寂,一切清淨,這是瑜伽行者修持所達的最高境界。

五種姓:瑜伽行派把一切眾生分為聲聞乘種姓、緣覺乘種姓、如來乘種姓、不定種姓和無種性五類。認為這五姓

唯識學派

唯識學派傳播:唯識思想在南北朝的北魏時代就由菩提流支、勒那摩提等人傳入中國,在北方地區成立了地論學派。在南朝的梁陳時期,真諦又把這一思想弘傳於南方,在江南一帶形成了攝論學派。但南北朝時代在中國流傳的唯識思想基本上都屬於印度前期瑜伽行派的思想或唯識古學。迨唐玄奘自印度回國譯出《成唯識論》後,中國才傳播印度護法一系的唯識新學,從而建立了唯識學派──法相宗。唯識學在唐代曾風靡一時,但在唐末五代即開始衰微。新羅在玄奘以前即弘傳地論和攝論,以後又有玄奘的直傳弟子神昉、圓測和圓測的弟子道證等傳入唯識新學,建立了新羅的唯識宗。日本的唯識學最初由直接從玄奘學習的道昭傳入,以後又有玄昉等人到中國學習,帶回大批經論,弘傳唯識,逐漸建立了日本的法相宗。這個學派在奈良、平安朝和江戶時代一直盛行不絕。

相關詞條

瑜伽 大乘佛教 中國世界學派縱覽

| 學派是指一個學科、學說中由於學說、觀點、師承不同而形成的派別。世界學派縱覽,概括了政治、歷史、科學等學科與各個學科中的學說的大數派別的特點,特性以及各個學派之間的區別與聯繫!讓人們更加了解各個學派的特點與彼此之間的聯繫,更好的學習與生活! |