中國天文學史

正文

────────────────────────引言

中國古代天文學的萌芽:從遠古到西周末

(公元前 770年以前)

體系形成時期:從春秋到秦漢

(公元前770~公元220年)

繁榮發展時期:從三國到五代(公元220~960年)

由鼎盛到衰落:從宋初到明末(公元960~1600年)

中西天文學的融合:從明末到鴉片戰爭

(公元1600~1840年)

近代現代天文學的發展:從鴉片戰爭到現在

(公元1840~1979年)

────────────────────────

引 言

中國是世界上天文學發展最早的國家之一,幾千年來積累了大量寶貴的天文資料,受到各國天文學家的注意。就文獻數量來說,天文學僅次於農學和醫學,可與數學並列,是構成中國古代最發達的四門自然科學之一。

中國古代天文學萌芽於原始社會,到戰國秦漢時期形成了以曆法和天象觀測為中心的完整的體系。

曆法是中國古代天文學的主要部分。在二十四史中有專門的篇章,記載歷代曆法的資料,稱為“歷志”或“律曆志”。中國古代的曆法相當於印度的悉檀多(Si-ddhanta)或阿拉伯的積尺(Zij),它不單純是計算朔望、二十四節氣和安置閏月等編排日曆的工作,還包括日月食和行星位置的計算等一系列方位天文的課題,類似編算現在的天文年曆。跟歐洲不同,中國、印度和阿拉伯各國的古代天文學都是以曆法作為主要內容。在另一方面,中國又跟印度和阿拉伯不同,後者長於行星位置的計算,而中國則長於日月運行的計算。

天象觀測是中國古代天文學的另一項主要內容。二十四史中專門記載這類資料的部分叫作“天文志”。其中包括天象觀測的方法、儀器和記錄。主要的觀測儀器──渾儀(見渾儀和渾象),同希臘用的黃道式裝置不同,中國用的一直是赤道式裝置。記錄觀測數據的度數,在明末以前中國一直是分圓周為

度,而受巴比倫影響的各國則用360°。兩千多年來,中國保存下來的有關日食、月食、月掩星、太陽黑子、流星、彗星、新星等豐富的記錄,是現代天文學的重要參考資料。

度,而受巴比倫影響的各國則用360°。兩千多年來,中國保存下來的有關日食、月食、月掩星、太陽黑子、流星、彗星、新星等豐富的記錄,是現代天文學的重要參考資料。 以元代的《授時曆》為標誌(見郭守敬),中國古代天文學發展到最高峰。明代有二百年的停滯。萬曆年間(公元1573~1620年),隨著資本主義的萌芽,社會對天文學產生新的要求。正在這時,歐洲一些耶穌會士來到中國。他們為了迎合中國人的這一要求,採取學術傳教的策略,把一些不破壞其宗教信條的歐洲科學技術知識介紹給中國。這樣,中國天文學就開始同西方天文學融合。1859年,李善蘭和偉烈亞力合譯英國J.F.赫歇耳的《談天》,中國人得以窺見近代天文學的全貌。但由於當時中國已淪為半封建半殖民地社會,現代化的天文台和觀測手段,都不可能建立和創製。中華人民共和國成立以後,儀器設備、台站建設、幹部培養等工作,才列入國家計畫,得到較大的發展。

中國古代天文學的萌芽:從遠古到西周末

(公元前770年以前)

1960年在山東莒縣和1973年在山東諸城分別出土的兩個距今約4,500年的陶尊,上都有一個符號。有人釋為“旦”字。這個字上部的“○”象太陽,中間的“”像雲氣,下部的“”象山有五峰,山上的雲氣托出初升的太陽,其為早晨景象,宛然如繪。《尚書·堯典》說“乃命羲和,欽若昊天,曆象日月星辰,敬授人時”,說明在傳說中的帝堯(約公元前二十四世紀)的時候已經有了專職的天文官,從事觀象授時。《堯典》緊接著說,“分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷,寅賓出日,平秩東作。”這段話的意思是,羲仲在嵎夷暘(湯)谷之地,專事祭祀日出,以利農耕。山東古為東夷之域,莒縣、諸城又處濱海之地,正是在這裡發現了祭天的禮器和反映農事天象的原始文字,這與《堯典》所載正可相互印證。《堯典》雖系後人所作,但它反映了遠古時候的一些傳說,當無疑義。

《堯典》還說,一年有366天,分為四季,用閏月來調整月份和季節。這些都是中國曆法(陰陽曆)的基本內容。《堯典》中有“日中星鳥,以殷仲春”,“日永星火,以正仲夏”,“宵中星虛,以殷仲秋”,“日短星昴,以正仲冬”四句話,說的是根據黃昏時南方天空所看到的不同恆星,來劃分季節。這裡提到的只有仲春、仲夏、仲秋和仲冬四個季節。

從夏朝(公元前二十一世紀到公元前十六世紀)開始,中國進入奴隸社會。流傳下來的《夏小正》一書,反映的可能是夏代的天文曆法知識:一年十二個月,除二月、十一月、十二月外,每月都用一些顯著的天象作為標誌。《夏小正》除注意黃昏時南方天空所見的恆星(“昏中星”)以外,還注意到黎明時南方天空恆星(“旦中星”)的變化,以及北鬥鬥柄每月所指方向的變化,比《尚書·堯典》有所發展。

夏朝的末代幾個皇帝有孔甲、胤甲、履癸等名字,這證明當時已用十個天干(甲乙丙丁……)作為序數。

在殷商(公元前十六世紀到公元前十一世紀)甲骨卜辭中,乾支紀日的材料很多。一塊武乙時期(約公元前十三世紀)的牛胛骨上完整地刻劃著名六十組乾支,可能是當時的日曆。從當時大量乾支紀日的排比,學者對當時的曆法,得出比較一致的意見:殷代用乾支紀日,數字記月;月有大小之分,大月30日,小月29日;有連大月,有閏月;閏月置於年終,稱為十三月;季節和月份有大體固定的關係。

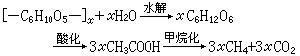

甲骨卜辭中還有日食、月食和新星紀事。如“癸酉貞:日夕有食,佳若?癸酉貞:日夕有食,非若?”,“旬壬申夕月有食”,“七日己巳夕,有新大星並火”等(圖1,甲骨卜辭中的新星紀事)。 比甲骨文稍晚的是西周時期(公元前十一世紀至公元前八世紀)鑄在銅器(鍾、鼎等)上的金文。金文中有大量關於月相的記載,但無朔字。最常出現的是:初吉、既生霸(魄)既望、既死霸(魄)。人們對這些名稱有種種不同的解釋。但除初吉以外,其他幾個詞都與月相有關,則無異儀。

“十月之交,朔日辛卯,日有食之,……彼月而食,則維其常,此日而食,於何不臧?”《詩·小雅》中的這段話,不但記錄了一次日食,而且表明那時已經以日月相會(朔)作為一個月的開始。一些人認為,這次日食發生在周幽王六年,即公元前776年,也有人認為發生在周平王三十六年,即公元前735年。

《詩經》中還有許多別的天文知識。明末顧炎武在《日知錄》里說:“三代以上,人人皆知天文。”他列舉的四件事中,有三件都出自《詩經》,那就是“七月流火”、“三星在戶”和“月離於畢”。《詩經》中還記載了金星和銀河,以及利用土圭測定方向。如果認為《周禮》也反映西周的情況,那么,在西周時代應該已經使用漏壺記時,而且按照二十八宿(見三垣二十八宿和十二次來劃分天區了。到了西周末期,中國天文學已經初具規模了。

體系形成時期:從春秋到秦漢

(公元前770~公元220年)

春秋時期(公元前770~前476年)中國天文學已經處於從一般觀察到數量化觀察的過渡階段。《禮記·月令》雖是戰國晚期的作品,但據近人考證,它所反映的天象是公元前600年左右的現象,應能代表春秋中葉的天文學水平。它是在二十八宿產生以後,以二十八宿為參照物,給出每月月初的昏旦中星和太陽所在的位置。它所反映的天文學水平要比《夏小正》所述的高得多。

記錄這一段歷史的《春秋》和《左傳》,都載有豐富的天文資料。從魯隱公元年(公元前722年)到魯哀公十四年(公元前481年)的242年中,記錄了37次日食,現已證明其中32次是可靠的。魯莊公七年(公元前687年)“夏四月辛卯,夜,恆星不見。夜中,星隕如雨。”這是天琴座流星雨的最早記載。魯文公十四年(公元前613年)“秋七月,有星孛入於北斗,”是關於哈雷彗星的最早記錄。

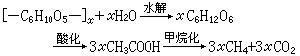

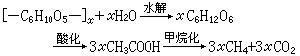

大概在春秋中葉(公元前 600年左右)已開始用土圭來觀測日影長短的變化,以定冬至和夏至的日期。那時把冬至叫作“日南至”,以有日南至之月為“春王正月”。中國科學史專家錢寶琮的研究認為:《左傳》里有兩次日南至的記載,間距為133年。在這133年中,記錄閏月48次,失閏1次,總計應有49個閏月,恰合“十九年七閏”。又,兩次日南至之間的天數為809個甲子周期又38日,即48,578日,合一年為

日。為簡便起見取尾數為四分之一。凡以這個數字(

日。為簡便起見取尾數為四分之一。凡以這個數字( 日)為回歸年(見年)長度的曆法,就叫作“四分曆”。在漢武帝改歷以前所行用的古代六種曆法(黃帝歷、顓頊曆、夏曆、殷歷、周曆、魯歷)都是四分曆;之所以有不同的名稱,或因行用的地區不同,或因採用的歲首不同;名稱並不代表時間的先後,它們大概都是戰國時期創製的。因為 戰國時期的四分曆採用一年為

日)為回歸年(見年)長度的曆法,就叫作“四分曆”。在漢武帝改歷以前所行用的古代六種曆法(黃帝歷、顓頊曆、夏曆、殷歷、周曆、魯歷)都是四分曆;之所以有不同的名稱,或因行用的地區不同,或因採用的歲首不同;名稱並不代表時間的先後,它們大概都是戰國時期創製的。因為 戰國時期的四分曆採用一年為 日,而太陽一年在天球上移動一周(實際上是地球運動的反映),所以,中國古代也就規定圓周為

日,而太陽一年在天球上移動一周(實際上是地球運動的反映),所以,中國古代也就規定圓周為 度,太陽每天移動一度。這個規定構成中國古代天文學體系的一個特點。

度,太陽每天移動一度。這個規定構成中國古代天文學體系的一個特點。 隨著觀測資料的積累,戰國時期已有天文學的專門著作,齊國的甘公(甘德)著有《天文星占》八卷,魏國的石申著有《天文》八卷。這些書雖然都屬於占星術的東西,但其中也包含著關於行星運行和恆星位置的知識,所謂《石氏星經》即來源於此。

春秋戰國時代,各諸侯國都在自己的王公即位之初改變年號,因此各國紀年不統一。這對各諸侯國的政治、經濟、文化交流十分不便。於是有人設計出一種只同天象聯繫,而與人間社會變遷無關的紀年方法,這就是歲星紀年法。歲星,即木星。古人認為它的恆星周期是十二年。因此,若將黃、赤道帶分成十二個部分,稱為十二次,則木星每年行經一次。這樣,就可以用木星每年行經的星次來紀年。歲星紀年法後來不斷演變,到漢以後就發展成為乾支紀年法。

戰國時代(公元前476~前221年)的巨大社會變革和百家爭鳴的局面,促進了天文學理論的發展。宋鈃尹文學派(公元前四世紀)關於氣是萬物本原的觀念,後來影響到天文學理論的許多方面。《莊子·天運》和《楚辭·天問》提出一系列問題,而且問得很深刻。例如,宇宙的結構怎樣?天地是怎樣形成的?為了回答第一個問題,出現了蓋天說,先是認為“天圓如張蓋,地方如棋局”,後來又改進成為“天似蓋笠,地法覆槃”(《晉書·天文志》)。

關於第二個問題,從老子《道德經《和屈原《天問》中所述及的內容來看,大概在戰國時代已有了回答。但是,明確而全面的記載則始見於漢代的《淮南子》(約成書於公元前140年)。《淮南子·天文訓》一開頭就講天地的起源和演化問題,認為天地未分以前,混混沌沌;既分之後,輕清者上升為天,重濁者凝結為地;天為陽氣,地為陰氣,二氣相互作用,產生萬物。《淮南子》這部著作,不但匯集了中國上古天文學的大量知識,而且樹立了一個榜樣,第一次把天文學作為一個重要知識部門,專立了一章來敘述,把樂律和計量標準附在其中。它對後來的著作有一定影響。

戰國以後,與農業生產有密切關係的二十四節氣也在逐步形成,它們的完整名稱也始見於《淮南子》。二十四節氣,簡稱“氣”,這是中國古代曆法的陽曆成分。而“朔”則是中國古代曆法的陰曆成分。氣和朔相配合,構成中國傳統的陰陽曆。

秦統一中國以後,在全國頒行統一的曆法──顓頊曆。顓頊曆行用夏正,以十月為歲首,歲終置閏。以甲寅年正月甲寅朔旦立春為曆元,在曆元這一天日月五星同時晨出東方。漢承秦制,用顓頊曆,一直沿用到太初年間。從漢初到漢武帝,經過一個世紀的休養生息以後,為了適應農業、手工業和商業的發展,漢武帝採取許多重要措施,其中包括曆法改革。他於元封七年(公元前104年)五月頒行鄧平、落下閎等人創製的新曆,改此年為太初元年。新曆因而被後人稱為《太初曆》。《太初曆》是中國第一部有完整文字記載的曆法,它的朔望月和回歸年的數據雖不比四分曆精確,但有以下顯著進步:①以正月為歲首,以沒有中氣的月份為閏月,使月份與季節配合得更合理;②將行星的會合周期測得很準,如水星為115.87日,比今測值115.88日只小0.01日;③採用 135個月的交食周期。一周期中太陽通過黃白交點23次,兩次為一食年,即1食年=346.66日,比今測值346.62日大不到0.04日。

由於太初曆的回歸年和朔望月的數值偏大,《太初曆》用了188年以後,長期積累的誤差就很可觀,於是在東漢元和二年(公元85年)又改用《四分曆》,這時使用的回歸年長度雖和古代的四分曆相同,仍為

日,但在其他方面,則大為進步。在討論《四分曆》期間,賈逵大力宣傳民間天文學家傅安從黃道測定二十八宿的距度和日月的運行的作法,決然地把冬至點(見分至點)從古四分曆的牽牛初度移到斗

日,但在其他方面,則大為進步。在討論《四分曆》期間,賈逵大力宣傳民間天文學家傅安從黃道測定二十八宿的距度和日月的運行的作法,決然地把冬至點(見分至點)從古四分曆的牽牛初度移到斗 度,這是祖沖之(見祖沖之父子)發現歲差(見歲差和章動)的前導。賈逵還確證月球運動的速度是不均勻的。月球的近地點移動很快,每月移動三度多,為了表示這種變化,他提出“九道術”,企圖用九條月道來表示這種運動(這樣做與五行觀念有關)。

度,這是祖沖之(見祖沖之父子)發現歲差(見歲差和章動)的前導。賈逵還確證月球運動的速度是不均勻的。月球的近地點移動很快,每月移動三度多,為了表示這種變化,他提出“九道術”,企圖用九條月道來表示這種運動(這樣做與五行觀念有關)。 東漢末年,劉洪在《乾象曆》(公元206年創製)中第一次把回歸年的尾數降到1/4以下,成為 365.2462日,並且確定了黃白交角和月球在一個近點月(見月)內每日的實行度數,使朔望和日月食的計算都前進了一大步。《乾象曆》還是第一部傳世的載有定朔算法的曆法。

東漢時代(公元25~220年),中國出現一位多才多藝的科學家,那就是張衡。他以發明候風地動儀聞名於世。在天文學方面,他是渾天說的代表人物,主張“天圓如彈丸,地如卵中黃”;並且在耿壽昌所發明的渾象的基礎上,製成漏水轉渾天儀,演示他的學說,成為中國水運儀象傳統的始祖。

除了蓋天說和渾天說以外,比張衡略早的郗萌還提出他先師宣傳的宣夜說,這個學說認為並沒有一個硬殼式的天,宇宙是無限的,空間到處有氣存在,天體都漂浮在氣中,它們的運動也是受氣制約的。

兩漢時期對天象觀察的細緻和精密程度,令人十分驚嘆。1973年在湖南長沙三號漢墓出土的帛書中有關於行星的《五星占》8,000字和29幅彗星圖(圖2)。前者列有金星、木星和土星在七十年間的位置,後者的畫法顯示了當時已觀測到彗頭、彗核和彗尾,而彗頭和彗尾還有不同的類型。《漢書·五行志》記載征和四年(公元前89年)的日食,有太陽的視位置,有食分,有初虧和復圓時刻,有虧、複方位,非常具體;而河平元年(公元前28年)三月關於日面黑子的記載。則是全世界最早的記錄。《漢書·天文志》說:“元光元年六月,客星見於房”,這正是希臘天文學家喜帕恰斯所見到的新星,但喜帕恰斯沒有留下關於時間和方位的記載,自漢代以來關於奇異天象記錄的詳細和豐富,構成中國古代天文學體系的又一特色。 總之,到漢代為止,中國古代天文學的各項內容大體均已完備,一個富有特色的體系已經建立起來。

繁榮發展時期:從三國到五代

(公元220~960年)

這是中國古代天文學在體系形成之後,繼續向前順利發展的階段,在曆法、儀器、宇宙理論等方面都有不少的創新。

三國(公元220~280年)時魏國楊偉創製《景初歷》(237年)發現黃白交點有移動;知交食之起不一定在交點,凡在食限以內都可以發生;又發明推算日月食食分和初虧方位角的方法。這些發現,對於推算日月食有很大幫助。吳國陳卓把戰國秦漢以來石氏、甘氏、巫鹹三家所命名的星官(相當於星座)總括成一個體系,總計283星官,1,464星,並著錄於圖。陳卓的星官體系沿用了一千多年,直到明末以後才有新的發展。葛衡在渾象的基礎上發明渾天象,它是今日天象儀的祖先。渾天象是在渾象的中心,放一塊平板或小圓球來代表地,當天球(渾象)繞軸鏇轉時,地在中央不動,這就更形象地表現了渾天說。

後秦姜岌造《三紀甲子元歷》(384年),以月食來求太陽的位置所在,從而提高了觀測的準確性。他又發現,日出日落時光呈暗紅色是地面游氣的作用;天頂游氣少,故中午時光耀色白,這是對大氣選擇吸收認識的開端。

北涼趙的《元始歷》(412年),首次打破19年7閏的框框,提出600年中設221個閏月的新閏周,從而在不降低朔望月數值精確性的情況下,提高了回歸年數值的精確性。

東晉虞喜發現歲差(見歲差和章動),南朝祖沖之(見祖沖之父子)把它引進曆法,將恆星年與回歸年區別開來,這是一大進步。祖沖之測定一個交點月的日數為27.21223,同今測值只差十萬分之一,堪稱精確。

祖沖之之前的何承天在長期觀測的基礎上利用調日法求得更精密的朔望月數值,這在方法上是一改進。所謂調日法,即用某數的過剩分數近似值(強率)和不足分數近似值(弱率)來求更精確的分數近似值。

祖沖之之子祖暅繼承父業,也精於天文。他發現過去人們當作北極星的“紐星”已去極一度有餘,從而證明天球北極常在移動,古今極星不同。

北齊(公元550~577年)張子信,致力於天文觀測三十多年,發現太陽和行星的運動也不均勻;合朔時月在黃道南或黃道北會影響到日食是否發生,而月食則沒有這一現象。張子信的這些發現導致隋唐時期天文學的飛躍發展。

隋(公元581~618年)統一全國以後,首先使用的是張賓的《開皇曆》(584年)。但《開皇曆》粗疏簡陋,經過激烈爭論後,從開皇十七年(公元597年)起改用張胄玄的曆法。這部曆法又於大業四年(公元608年)修改,故名《大業歷》。《大業歷》考慮到張子信關於行星運動不均勻性的發現,利用等差級數求和的辦法來編制一個會合周期中的行星位置表,對行星運行的計算又提高了一步。

在《大業歷》行用過程(597~618年)中,劉焯於604年完成《皇極曆》,用等間距二次差內插法來處理日、月的不均勻運動,成為中國天文學的一個特點。劉焯還建議,發動一次大規模的大地測量來否定“日影千里差一寸”的傳統說法,對這種說法何承天早已表示懷疑。但由於隋煬帝的窮奢極欲,腐朽昏庸,劉焯的合理建議連同他的《皇極曆》都未被接受。

唐(公元618~907年)建立了強大的封建帝國,出現貞觀、開元之治的興盛局面,為天文學大發展創造了良好的條件。

貞觀七年(公元633年),李淳風製成渾天黃道儀,把中國觀測用的渾儀發展到極為複雜的程度,在過去的固定環組(六合儀)和可運轉的環組(四游儀)之間,又加了一個三辰儀;三辰儀由相互交錯的三個圓環(白道環、黃道環、赤道環)組成。這樣,在觀測時就可以從儀器上直接讀出天體的赤道坐標、黃道坐標和白道坐標三種數據。

李淳風在《皇極曆》的基礎上,製成《麟德歷》,於唐高宗麟德二年(公元665年)頒行。《麟德歷》採用定朔安排日用歷譜,即不但在計算日月食時要考慮日月運行不均勻性的問題,而且在安排日曆時也考慮進去。這個辦法,何承天早已提出,但由於習慣勢力的阻撓,經過二百多年的鬥爭,至此才取得勝利。《麟德歷》還廢除了閏周,完全依靠觀測和統計來求得回歸年和朔望月的精密數據。

現在英國倫敦博物館保存的敦煌卷子中有一卷星圖(見敦煌星圖),也可能與李淳風有關;因為在星圖的前面,還有48條氣象雜占,每條都是上圖下文,在第十五條下有“臣淳風言”。

開元十三年(公元725年),一行和梁令瓚改進了張衡的水運渾象。他們把渾象放在木柜子里,一半露在外面,一半藏在櫃內,在櫃面上有兩個木人分立在渾象兩旁,一個每刻擊鼓,一個每辰(2小時)敲鐘,按時自動。這可以說是最早的自鳴鐘,它的名字叫“開元水運渾天俯視圖”。在此以前,他們還造了一架黃道游儀。這是在李淳風渾天黃道儀的基礎上,把三辰儀中的赤道環打了孔,使黃道可以沿赤道移動,以改正歲差。一行利用這架儀器,觀測了150多顆恆星的位置,發現前代星圖、星表和渾象上所載的恆星位置有很大變化。一行對此未作解釋。現在知道,這些變化主要是由歲差引起的。

與此同時,一行又命大相元太和南宮說等人分別到11個地方測量北極的地平高度和春分、秋分、夏至、冬至日正午時八尺圭表的日影長度。南宮說在河南的滑縣、開封、扶溝、上蔡四個地方不但測量了日影長度和北極高度,並且在地面上測量了這四個地方的距離。結果發現,從滑縣到上蔡的距離是526.9唐里,但夏至時日影已差2.1寸,這一實際測量的結果徹底推翻了“日影千里差一寸”的傳統說法。不僅如此,一行又把南宮說和其他人在別的地方觀測的結果相比較,進一步發現,影差和南北距離的關係根本不是成比例的。於是他改用北極高度(實際上即地理緯度)的差計算出,地上南北相去351.27唐里(約129.22公里),北極高度相差一度。這個數值雖然誤差很大,卻是世界上第一次子午線實測。

更重要的是一行從方法論上批判了前人計算天的大小的錯誤。他質問“宇宙之廣,豈若是乎?”剎住了計算宇宙大小的風氣,並使柳宗元受到了影響。柳宗元在和劉禹錫的通信中曾經討論過一行的工作。柳宗元把宇宙無限論推向新的高峰,他認為宇宙既沒有邊界,也沒有中心,“無青無黃,無赤無黑,無中無旁,烏際乎天則!”(《天對》)也就是說,天既沒有青、黃、赤、黑各種顏色之分,也沒有中心和邊緣之別,怎么能把它劃分成幾部分呢?

柳宗元不但深刻地揭示了宇宙無限性,而且明確地指出:“天地之無倪,陰陽之無窮,以洞乎其中,或會或離,或吸或吹,如輪如機。”(《非國語·三川震》)說明在無限的宇宙中,矛盾變化是無窮的,陰陽二氣時而合在一起,時而又分離開來,有時互相吸引,有時互相排斥,就像鏇轉著的車輪或機械,時刻不停。如恩格斯所說:“一切運動的基本形式都是接近和分離、收縮和膨脹,──一句話,是吸引和排斥這一古老的兩極對立。”(恩格斯《自然辯證法》,人民出版社1971年版第55頁)

在大規模的觀測基礎上,一行於開元十五年完成《大衍曆《初稿,去世後,由其繼承者於次年定稿。《大衍曆》以定氣編太陽運動表,即以太陽在一個回歸年內所行度數,平分為24等分,太陽每到一個分點為一個節氣,兩個節氣之間的時間是不等的。為了處理這個問題,一行發明了不等間距二次差內插法。在計算行星的不均勻運動時,《大衍曆》使用了具有正弦函式性質的表格和含有三次差的近似的內插公式。《大衍曆》把全部計算項目歸納成“步中朔”等七篇,成為後代曆法的典範。

唐代後期和五代(公元907~960年)時期的曆法,值得一提的有長慶二年(公元822年)頒行的 《宣明歷》和建中年間(公元780~783年)流行於民間的《符天曆》。徐昂的《宣明歷》在日食計算方面提出時差、氣差、刻差三項改正,把因月亮周日視差而引起的改正項計算更向前推進一步。曹士的《符天曆》廢除上元積年,以一萬為天文數據奇零部分的分母,這兩項改革大大簡化了曆法的計算步驟,正是這個曆法在民間受到歡迎的主要原因。但它被統治階級視為“小歷”,不予採用。後晉天福四年(公元939年)頒行的《調元歷》,不採用上元積年,用了五年(939~943年),後在遼又用了四十八年(947~994年)。直到元朝的《授時曆》(1280年),才完全實現了這兩大改革。

由鼎盛到衰落:從宋初到明末

(公元960~1600年)

唐末的藩鎮割據和五代十國的混亂局面,以宋的統一而告結束。中國的封建經濟在宋代(公元 960~1279年)得到進一步的發展。生產的發展又大大地推動了科學的前進,被馬克思譽為“最偉大的發明”的火藥、印刷術和指南針,就是中國人在宋代完成的。作為自然科學之一的天文學在這一時期也取得許多重要成就。

關於1006年和1054年的超新星的出現,特別是1054年(宋仁宗至和元年)的超新星記錄,成為當代天文學研究中極受重視的資料。在這顆超新星出現的位置上,現在遺留有一個蟹狀星雲。這是當代最感興趣的研究對象之一。

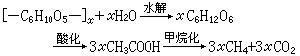

這一時期先後進行過五次恆星位置測量:第一次在大中祥符三年(公元1010年),第二次在景祐年間(公元1034~1038年),第三次在皇祐年間(公元1049~1053年),第四次在元豐年間(公元1078~1085年),第五次在崇寧年間(公元1102~1106年)。其中元豐年間的觀測結果被繪成星圖,刻在石碑上保存下來,這就是著名的蘇州石刻天文圖。

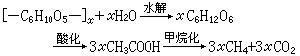

元豐年間的觀測結果,同時也以星圖的形式保存在蘇頌著的《新儀象法要》中(圖3)。《新儀象法要》是為元祐七年(公元1092年)製造的水運儀象台而寫的說明書,它不但敘述了150多種機械零件,而且還有60多幅圖,是研究古代儀器的極好資料。 蘇頌和韓公廉在完成水運儀象台以後,又製造了一架渾天象,其天球直徑大於人的身高,人可以進入內部觀看。在球面上按照各恆星的位置穿了一個個小孔,人在裡面看到點點光亮,仿佛天上的星辰一般。今人把這種儀器也稱為假天儀,它是現代天文館中星空演示的先驅。

與蘇頌同時代的沈括在天文學上也有重要貢獻。熙寧七年(公元1074年)他在製造渾儀時省去了白道環,改用計算來求月亮的白道坐標,這是中國渾儀由複雜走向簡化的開始。沈括還用縮小窺管下端孔徑的辦法來限制人目挪動的範圍,以減少照準誤差;又用觀測北極星位置的方法來校正渾儀極軸的安裝方向。他在漏壺方面也有改進,並且從理論上研究了漏壺在不同季節水流速度不等的問題,提出一個相當於真太陽日和平太陽日(見日)長度之差的問題。更重要的是沈括在曆法上獨樹一幟,提出十二氣歷,“直以立春之一日為孟春之一日,驚蟄為仲春之一日,大盡三十一日,小盡三十日;歲歲齊盡,永無閏月。”(《夢溪筆談·補筆談卷二》)這實際上是一種陽曆,由於傳統習慣,這個曆法未能實行。

在宋代三百多年間實行過的曆法有18種,其中比較有創造性的是北宋姚舜輔的《紀元歷》(1107年)和南宋楊忠輔的《統天曆》(1199年)。《紀元歷》首創利用觀測金星來定太陽位置的方法;《統天曆》確定的回歸年數值為365.2425日,和現行公曆的平均歷年完全一樣,但比公曆(1582年)的頒行早383年。《統天曆》還提出的回歸年的長度在變化,它的數值古大今小。

宋代的思想家對自然現象有較多的討論。在天文學方面討論得較多的是天體的運行和天體的形成問題。其中較有代表性的人物是張載和朱熹。

張載提出,一年中間晝夜長短的變化,是陰陽二氣的升降使大地升降所致;一日中間天體的東升西落,是大地乘氣左鏇的結果。張載並且認為空間和時間是物質存在的形式,宇宙到處充滿了氣。“氣不能不聚而為萬物,萬物不能不散入大虛,循是出入,是皆不得已而然也。”(《正蒙·太和篇》)

朱熹雖然主張宇宙循環論,但對於具體天地(相當於太陽系)的形成過程則有完整的見解。他從鏇渦水流把物體捲入鏇渦中心的現象出發,認為“天地初間只是陰陽之氣。這一個氣運行,磨來磨去。磨得急了,便拶(zā)許多渣滓,裡面無處出,便結成個地在中央。氣之清者便為天,為日月,為星辰,只在外,常周環運轉;地便只在中央不動,不是在下。”(《朱子語類》卷一)在今天看來,這個學說自然有很多錯誤,但比起朱熹以前的天體演化思想來卻前進了一步。

1276年元軍攻下南宋都城臨安(今杭州)以後,忽必烈把金、宋兩個司天監的人員集中到大都(今北京),再加上新選拔的一些人才,組成了一支強大的天文隊伍。這支隊伍在王恂、郭守敬主持下,從事製造儀器,進行測量和編制新曆,在短短的五年時間(1276~1280年)中取得了極大的成就,將中國古代天文學推向新的高峰。

第一,製造了多種新儀器,其中簡儀、仰儀、高表、景符、正方案和玲瓏儀等都具有新意。簡儀是對渾儀進行革命性改革而成的,它的設計和製造水平在世界上領先三百多年,直至1598年著名天文學家第谷發明的儀器才能與之相比。仰儀是用針孔成像原理,把太陽投影在半球形的儀面上,以直接讀出它的球面坐標值。高表是把傳統的八尺表加高到四丈,使得在同樣的量度精度下,誤差減少到原來的五分之一。景符是高表的輔助儀器,它利用針孔成像的原理來消除高表影端模糊的缺點,提高觀測精度(見登封觀星台)。正方案是在一塊四尺見方的木板上畫19個同心圓,圓心立一根表,當表的影端落到某個圓上時就記下來,從早到晚記完後把同一個圓上的兩點聯接起來,它們的中點和圓心的聯線就是正南北方向;如果把它側立過來,還可以測量北極出地高度。這是一種便於攜帶到野外工作的儀器。玲瓏儀和蘇頌、韓公廉所造的渾天象相似,是一種可容人在內部觀看的表演儀器。1281年以後,郭守敬還創製了不少新儀器,其中大明殿燈漏是最突出的一項。它是一個外形像燈籠球、用水力推動的機械報時器。上面還布置有能按時跳躍的動物模型,這同歐洲在機械鐘錶上附加的種種表演機械是一樣性質的。

第二,進行了一次空前規模的觀測工作。在全國27個地方設立觀測所,測量當地的地理緯度,並在南起南海(北緯15度),北至北海(北緯65度),每隔10度設立一個觀測站,測量夏至日影的長度和當天晝夜的長短。

第三,對一系列天文數據進行實測,並對舊的數據進行檢核,選用其中精密的數據。例如,回歸年數值取自南宋《統天曆》(1199年),朔望月、近點月和交點月的數值取自金趙知微重修的《大明曆》(1181年)和元初耶律楚材《西征庚午元歷》。對於二十八宿距度的測量,其平均誤差不到5┡,精確度較宋代提高一倍。新測黃赤交角值,誤差只有1┡多。

第四,在大量觀測和研究的基礎上,於至元十七年(公元1280年)編成《授時曆》,並於次年起實行。《授時曆》用三次差內插法來求太陽每日在黃道上的視運行速度和月亮每日繞地球運行的速度,用類似球面三角的弧矢割圓術,由太陽的黃經求它的赤經赤緯,求白赤交角,以及求白赤交點與黃赤交點的距離。這兩種方法在天文學史和數學史上都具有重要地位。

《授時曆》從元代一直用到明亡(公元1644年)。在明代把它改名為《大統歷》,但方法上只是把北京所見的日出日沒時刻改為南京所見的時刻,以洪武十七年(公元1384年)為曆元,省去了回歸年百年消長之法等,其他都無改變。

元明兩代除通用的《授時曆》以外,在中國少數民族中間還流行一種從阿拉伯國家傳來的《回曆》。至元四年(公元1267年),西域天文學家札馬魯丁進呈《萬年曆》,忽必烈曾頒行過。同年,札馬魯丁負責製造七件阿拉伯天文儀器,其中包括托勒密式的黃道渾儀、長尺,以及地球儀和星盤。至元八年(公元1271年)設立回回司天台於上都(今內蒙古自治區正藍旗境內),每年頒行回回曆書。元亡明興,將回回司天監人員遷至京師,在欽天監內設回回科,計算天象,頒布曆書,與《大統歷》進行比較,同時還翻譯了一些天文書籍。

明洪武十五年,政府令吳伯宗、李翀和海達爾、阿答兀丁、馬沙亦黑、馬哈麻等合譯波斯人闊識牙耳的《天文寶書》四卷,次年二月譯成。書中說星分六體,這是星等概念在中國的初次出現,列有12個星座共30顆星的星等和黃經。成化六年至十三年(公元1470~1477年)貝琳將元統翻譯的《七政推步》整理出版,這是一部系統介紹阿拉伯天文學的著作,其中包括277顆星的黃經、黃緯和星等的恆星表,這是中西星名第一次對譯工作。《七政推步》中的曆法部分,後經梅文鼎摘要編入《明史·歷志》中,成為中國古代天文學的一個組成部分,在幾個兄弟民族中一直沿用到今天。

中西天文學的融合:從明末到鴉片戰爭

(公元1600~1840年)

從明初到明萬曆年間的二百年中,天文學上的主要進展有:①翻譯阿拉伯天文書籍;②鄭和於1405~1432年遠洋航行中利用“牽星術”定位定向,發展了航海天文;③對奇異天象(例如1572年和1604年的超新星)的觀測等。總的來說很少發明創造,可以認為是中國天文學發展史上的一個低潮。

明末,資本主義萌芽促使人們對科學技術產生新的要求。1595年和1610年的兩次改歷運動,雖然沒能實現,但是改革曆法的主張受到人們的重視。就在這個時候,歐洲耶穌會傳教士來到中國。他們了解到中國對新知識的追求,便採取了學術傳教的方針。早期來華的義大利人利瑪竇(1583年來華),曾多次向歐洲報告中國對天文學知識的興趣和需要。在他的影響和請求下,後來來華的耶穌會士大都懂得一些天文學知識,有些甚至受過專門的訓練。他們所介紹的歐洲天文學知識受到當時進步知識分子的歡迎,並加以翻譯和介紹。

早期出版的有關歐洲天文學知識的著作有:《渾蓋通憲圖說》(1607年)、《簡平儀說》(1611年)、《表度說》(1614年)、《天問略》(1615年)、《遠鏡說》(1626年)等。這些著作多數是介紹歐洲的天文儀器。“渾蓋通憲”和“簡平儀”都是一種星盤,“表度”是西方的日晷,“遠鏡”則是伽利略式的望遠鏡。在《天問略》中,介紹了托勒密地心體系的十二重天和伽利略用望遠鏡觀測到的一些嶄新結果。其中除了《渾蓋通憲圖說》一書是李之藻自己所寫之外,其他都是耶穌會士在中國學者的協助下寫成的。

中國學者除參與翻譯和介紹歐洲天文知識外,還向耶穌會士學習了歐洲天文學的計算方法。因此,萬曆三十八年(公元1610年),徐光啟得以用西法預報這一年十一月朔(12月15日)的日食。經觀測證明,這個預報比較準確,因而引起人們對西法的注意。崇禎二年五月乙酉朔(公元1629年6月21日)日食,欽天監的預報又發生明顯錯誤,明朝政府決心改歷,命令徐光啟在北京宣武門內組成百人的曆局,聘請耶穌會士鄧玉函、羅雅谷、湯若望等參加編譯工作,經過五年的努力,成書 137卷,命名曰《崇禎曆書》。《崇禎曆書》與中國古代天文學體系最顯著的不同是:採用第谷的宇宙體系和幾何學的計算系統;引入地球和地理經緯度概念;套用球面三角學;採用歐洲通行的度量單位,分圓周為360°,分一日為96刻,24小時,度和時以下採用60進位制。

《崇禎曆書》於1634年編成以後,未曾頒行。1644年清軍入關以後,湯若望把這部書刪改壓縮成103卷,更名為《西洋新法曆書》,進呈清政府。清政府任命湯若望為欽天監監正,用“西洋新法”編算下一年的民用曆書,命名為《時憲歷》。從此以後,除了在康熙三年到七年(公元1664~1668年),因楊光先的控告,湯若望被欽禁時期外,直至道光六年(公元1826年)為止,清政府都聘用歐洲傳教士主持欽天監,有時還同時任用二、三個傳教士。這期間欽天監做的主要工作有以下三項:

康熙八年到十二年,南懷仁(1659年來華)負責製造了六件大型第谷式古典儀器,現存北京古觀象台。儀器製成後並編寫了一部說明書,即《靈台儀象志》。

康熙六十一年,在修改《西洋新法曆書》的基礎上,編成《曆象考成》一書;乾隆七年(公元1742年)又編成《曆象考成後編》10卷,第一次套用了克卜勒行星運動第一、第二定律,但是,在橢圓焦點上的是地球而不是太陽。

乾隆十七年(公元1752年),編成《儀象考成》32卷,所列星表收星3,083顆。道光年間,傳教士離開以後,中國天文工作者對《儀象考成》星表重新進行了測量,於道光二十四年(公元1844年)編成《儀象考成續編》32卷,收星3,240顆。

清政府除組織欽天監主編這些圖書以外,在康熙和乾隆年間還組織過兩次大規模的測量工作。康熙四十七年到五十七年間進行的一次,在全國測量了630多個地方的經緯度,建立了以北京為中心的經緯網;決定以工部營造尺為標準,定1,800尺為1里,200里合地球經線1度。這種使長度單位與地經線 1度的弧聯繫起來的方法,在世界上是一個創舉,比法國制憲會議關於以地球經圈的四千萬分之一弧長為1米的決定早 80年。在這次測量中還發現,38°~39°之間每度的弧長較41°~47°之間每度的弧長短,6°內就相差258尺;就是在41°~47°之間,每度弧長的里數也不相同。這是世界上第一次通過實地測量獲得的地球為橢球體的資料。

在清代,還有一批民間天文學家,他們採取嚴肅的治學態度,無論是對於古代的東西,還是外國的東西,都細心鑽研,有所批判,有所發展,在中西天文學的融合上作出了應有的貢獻。其中著名的有薛鳳祚、王錫闡、梅文鼎。薛鳳祚在翻譯西方天文學著作的基礎上,著有《歷學會通》等十餘種書,除介紹一般理論外,還系統地、詳盡地介紹了各種計算天體運動的方法,其特點是運用了對數。為了計算方便,他把60進位制改成10進位制,為此,並重新編出三角函式等數學用表。王錫闡與同時代的薛鳳祚有“南王北薛”之稱,但王的成就比薛要大,他著有《曉庵新法》和《五星行度解》。在前一書中他提出金星凌日的計算方法並改進了日月食的計算方法;在後一書中推導出一組計算行星位置的公式,計算結果準確度較前為高。梅文鼎著述較多,在普及天文知識方面很有貢獻。他和江永等人在研究行星運動的過程中萌發了引力的思想,江永說得尤為清楚:“五星皆以日為心,如磁石之引針。”(《翼梅》卷五)

梅文鼎以後的乾嘉學者,在天文學方面的主要貢獻是運用當時的天文知識對經書和史書中的天文資料進行訓詁、校勘、辨偽、輯佚等考據工作,使許多疑難混亂的資料得到一番清理。其中重要的有李銳對漢代《三統曆》、《四分曆》和《乾象曆》進行了研究;顧觀光對古六歷和《周髀算經》進行了研究。此外,阮元等編撰了《疇人傳》,汪曰禎著有《歷代長術輯要》。這些都是有益於天文學史研究的工具書。

近代現代天文學的發展:從鴉片戰爭到現在

(公元1840~1979年)

1543年哥白尼《天體運行論》一書出版,標誌著近代天文學的開端。這部書被早期來華的傳教士帶到中國,但是,書中的重要內容卻未向中國學者介紹。直到二百多年後,才有法國耶穌會士蔣友仁(1744年來華)把哥白尼的學說傳入中國。他在1760年向乾隆皇帝獻《坤輿全圖》。在圖四周的說明文字中,他肯定了哥白尼學說是惟一正確的理論,並介紹了克卜勒定律和地球為橢球體的事實。但是,這幅《坤輿全圖》連同在此之前不久傳入的表演哥白尼學說的兩架儀器,都被鎖在深宮密室之中。中國人民真正了解哥白尼學說的偉大意義和近代天文學的面貌,則是在1859年李善蘭與英國偉烈亞力(1847年來華)合譯《談天》以後。

《談天》原名《天文學綱要》(Outlines of Astr-onomy),是英國天文學家J.F.赫歇耳(見赫歇耳一家)的一本通俗名著,全書共18卷,不僅對太陽系的結構和運動有比較詳細的敘述,而且介紹了有關恆星系統的一些內容。特別值得提到的是,李善蘭為這箇中譯本寫了一篇戰鬥性很強的序言,批判了反對哥白尼學說的種種謬論,聲稱“余與偉烈君所譯《談天》一書,皆主地動及橢圓立說,此二者之故不明,則此書不能讀。”

但是,近代天文學的發展與古代不同,它需要精密儀器和昂貴的設備。這些基本的物質條件,非一般學者個人所能置備。作為封建官僚機構的欽天監,又對接受新思想和引進新技術毫無興趣。因此,近代天文學知識(例如康德和拉普拉斯星雲說)傳入的初期,只是為資產階級的變法維新和舊民主主義革命提供了思想武器,在天文學的研究上卻並未發揮作用。

最先在中國設立近代天文機構的是帝國主義列強。1873年,法國在上海建立了徐家匯天文台,1900年,在佘山建立了另一個天文台。1894年日本帝國主義侵入台灣,在台北建立測候所。1900年德國在青島設立氣象天測所。這些機構都是列強侵華的工具,主要是為他們的軍艦在中國沿海活動提供情報。

帝國主義者還把中國僅有的少量天文設備洗劫一空。1900年八國聯軍侵入北京以後,法、德兩國軍隊把清朝欽天監的儀器全部劫走。法國劫走的五件儀器,運到法國大使館內,由於中國人民的強烈反對,於第三年送回;德軍搶走的五件,則運到柏林,直到第一次世界大戰後,根據凡爾賽和約,才於1921年歸還中國。經過這樣一場浩劫,清政府的天文機構,已經奄奄一息。

1911年辛亥革命以後,中國於1912年起採用世界通用的公曆,但用中華民國紀年。當時的北洋政府將欽天監更名為中央觀象台。中央觀象台的工作只是編日曆和編《觀象歲書》(即天文年曆)。

1919年“五四”運動以後,隨著科學與民主思潮的發展,中國天文學界開始活躍起來。1922年10月30日,中國天文學會在北京正式成立,選舉高魯為會長,秦汾為副會長。該會於1924年創刊《中國天文學會會報》,1930年改名為《宇宙》,一直出版到1949年。1924年中國政府接管了原由德國建立、後被日本占領的青島氣象天測所,改名為青島觀象台。1926年廣州中山大學數學系擴充成為數天系,於1929年建立天文台,1947年成立天文系。1928年春,在南京成立天文研究所,1934年建成了紫金山天文台。該台建成後,原在北京的中央觀象台即改為天文陳列館。抗日戰爭開始後,紫金山天文台於1938年遷往昆明,在鳳凰山建立觀測站。在八年抗日戰爭期間,上述天文機構遭到嚴重破壞。抗日戰爭勝利後,也沒有很快恢復。

中華人民共和國成立後,中國科學院接管了原有的各天文機構,進行了調整和充實:將佘山觀象台和徐家匯天文台先劃歸紫金山天文台領導,後合為獨立的上海天文台;將昆明鳳凰山觀測站劃歸紫金山天文台領導。1958年開始,在北京建立了以天體物理研究為主的綜合性天文台──北京天文台。1966年起,建立了以時間頻率及其套用研究為主的陝西天文台;1975年起,把昆明鳳凰山觀測站擴建成大型綜合性的雲南天文台。1958年在南京建立了南京天文儀器廠,1974年研製成功Ⅱ型光電等高儀,各項技術指標已達到世界先進水平。目前正在製造2.16米的反射望遠鏡。

在天文教育方面,1952年廣州中山大學的天文系和濟南齊魯大學天算系(成立於1880年)中的天文部分集中到南京,成為南京大學天文系。1960年北京師範大學設天文系。同年北京大學地球物理系設天體物理專業。

1957年1月,中國科學院成立中國自然科學史研究室(1973年擴大為自然科學史研究所),內設天文史組,專門研究中國天文學遺產。

1957年建成北京天文館,在普及天文知識方面起著重要作用。

為了繁榮和推進天文科學,中國天文學會於1953年開始出版了《天文學報》。北京天文館於1958年創刊《天文愛好者》月刊,大力傳播天文科學知識。

三十年來,中國從無到有地建立了射電天文學、理論天體物理學和高能天體物理學以及空間天文學等學科,填補了天文年曆編算、天文儀器製造等空白,組織起自己的時間服務系統、緯度和極移服務系統(見國際時間局、國際緯度服務、國際極移服務),在諸如世界時測定、光電等高儀製造、人造衛星軌道計算、恆星和太陽的觀測與理論、某些理論和高能天體物理學的課題以及天文學史的研究等方面取得不少重要的成果。(見彩圖)

參考書目

朱文鑫著:《天文考古錄》,商務印書館,上海,1933。

朱文鑫著:《曆法通志》,商務印書館,上海,1934。

陳遵媯著:《中國古代天文學簡史》,上海人民出版社,上海,1955。

鄭文光、席澤宗:《中國歷史上的宇宙理論》,人民出版社,北京,1975。

《中國天文學史文集》,科學出版社,北京,1978。

《科技史文集(一)天文學史專輯》,上海科學技術出版社,上海,1978。

李約瑟著:《中國科學技術史》,卷四,科學出版社,北京,1975。(J.Needham,Science and Civilisation in China,Vol.Ⅲ,pp.171~494,Cambridge Univ.Press,Camb-ridge,1959.)

藪內清:《中國の天文暦法》,平凡社,東京,1969。