中國古代關隘

中國古代關隘概述

中國古代構築有關城等防禦設施並有軍隊常駐守衛的隘口。古籍中也有稱其為關、塞、關塞、隘塞的。主要由關城、墩台和溝壕等構成。關城為關隘的主體工程,是指揮和戰鬥的核心。其防護力較強,築有高厚的城牆,牆上設有雉堞,沿牆構築敵台。關城外圍挖有護城壕。為增加關隘的防禦縱深,有的在關城前沿還建有戰鬥墩台和壕溝、陷阱等障礙物。

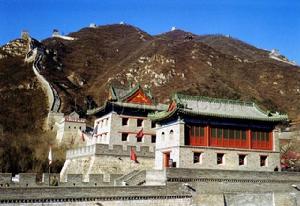

關隘的構築主要是根據任務和地形特點,將關城、墩台、溝壕、陷阱等作合理的配置。有的將幾座關城沿防禦縱深進行重層配置,以加大防禦縱深;有的將關城與綿亘的城牆相結合,以加大防禦正面。居庸關是明清兩代京師西北部的重要門戶和交通孔道,其關隘的工程體系主要由在20餘千米的狹長山谷中所築的4座關城組成:在北口築有岔道城,作為第一道防線,並在城西北山口兩側山地築有墩台,城外平坦地形上挖了大量呈品字形配置的陷阱;從岔道城向南約2千米,是山勢險峻的八達嶺,嶺口築有居庸外鎮,是關隘的主要防禦陣地;再向南約10千米,建有居庸關關城,並駐有重兵防守,是關隘的核心;在山谷的南端建有南口堡城,作為居庸關的最後一道防線,據守它既可阻敵於谷中,也可防敵側後迂迴。由於居庸關地勢險要,防禦設施布局嚴密,因而易守難攻,歷來有“鐵門”之稱。

中國古代很早就重視關隘建設。春秋戰國時期,各諸侯國就紛紛設定關隘。《墨子·號令》篇中強調國君要經常派人巡視並報告邊城關隘的守備情況,犒賞“守邊城關塞,備蠻夷之勞苦者”。秦始皇統一中國後,修築長城,在長城沿線構築了許多關隘。在齊建元元年(479)與北魏的戰爭中,齊將蕭朗也曾率軍“依山築城,斷塞關隘”,逼退了北魏軍。隨著武器的發展,關隘在戰爭中的作用逐漸降低,清代以後,關隘已為新的築城形式所取代,而成為歷史的遺蹟。

著名關隘簡介

山海關:古稱榆關,也作渝關,又名臨閭關,明長城的東北起點,境內長城26公里,位於秦皇島市區東部15公里處,於明洪武年間(1381年)建關設衛,是萬里長城的最東端,是一座防禦體系完整的城關,歷史上曾是重要的軍事要塞。山海關的城池,周長約4公里,是一座小城,整個城池與長城相連,以城為關。城高14米,厚7米。全城有四座主要城門,並有多種古代的防禦建築,是一座防禦體系比較完整的城關,有“天下第一關”之稱。

山海關

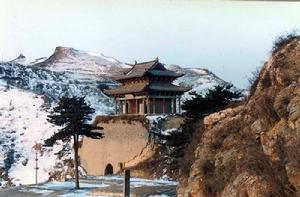

山海關居庸關:古長城的一個重要關口名。在今北京市昌平縣境內。取“徒居庸徒”之意而得名。三國時稱西關。北齊時改為納款關。唐代設有居庸、薊門、軍都等關。遼以後都稱此關為居庸關。此關地勢險要,歷來為兵家所爭奪。841年,幽州(今北京)發生兵亂,雄武軍節度使張仲武因扼住居庸,斷亂軍糧草,使亂軍陷於困境,得以收復幽州。

居庸關

居庸關玉門關:故址在今甘肅省敦煌縣西北。此關北依天山余脈,南接阿爾金山,為中國古代通往西域的重要門戶。為漢武帝開闢河西後所置。前108年,漢將趙破奴破車師國,前104年,李廣利兩伐大宛國均由此關出師。

玉門關

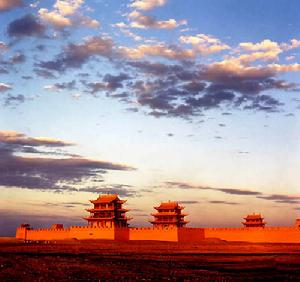

玉門關嘉峪關:在今甘肅省嘉峪關市西。此關南屏祁連山,西北靠嘉峪山,兩山夾峙,北大河橫貫其間,為古代肅州(今甘肅省灑泉市)西北門戶和河西走廊西端之咽喉。明正德年間,即倚此關抵禦吐魯番東侵。

嘉峪關

嘉峪關仙人關:在今甘肅省徽縣東南。此關西臨喜陵江,南接略陽北界,北有虞關緊接鐵山棧道,是關中、天水進入漢中的要地,也是由陝入川的重要咽喉。1134年,宋將吳玠軍在此據險堅守,大敗金兵,使金軍南下的企圖破滅。

仙人關

仙人關陽關:古代關名。故址在今甘肅省敦煌縣西南,因居玉門關之南而得名,與玉門關同為西漢通往西域的交通門戶。宋代以後,隨著中西陸路交通的逐漸減少,關址漸廢。

陽關

陽關天井關:古代關名。又稱太行關。在今山西省晉城縣南部太行山頂。因關南有三所深不可測井泉而得名。這裡適當太行南北要衝,形勢險峻,歷來為兵家必爭之地。戰國時,秦與韓、魏相爭上黨,多交戰於此。東漢建武元年(25年),馮異得過此關,連拔上黨兩城。

天井關

天井關雁門關:又稱西陘關。在今山西省代縣城西北雁門山腰。與附近寧武關、偏關合稱三關。因“兩山對峙,其形如門,蜚雁出於其間”而得名。關附近峰巒疊嶂,峭壑陰森,異常險要,為歷代鎮守重地。現關城為明洪武七年所建,為當時的軍事重鎮。唐會昌二年(842年),回紇侵犯唐朝,唐河東節度使劉沔進屯雁門,爾後向大同出擊,打退了回紇兵。

雁門關

雁門關石嶺關:在今山西省陽曲縣東北。此關形勢險要,為山西北部之要衝。唐朝為防止突厥南下,曾駐兵於此。宋與契丹相爭,也屢次在此交戰。979年3月,宋攻北漢之時,曾在此重創遼援北漢之軍。

石嶺關

石嶺關平型關:在今山西省繁峙縣東北。此關西托雁門之險,東擁紫荊之固,山勢險要,道路崎嶇,為古代出入晉、冀兩省北部的重要交通孔道,歷為兵家戍守之重鎮。

平型關

平型關娘子關:古代關名。又稱葦澤關。在今山西省平定縣東北,晉、冀兩省交界處。此關地勢險要,兩山夾峙,東與井陘相通,為古代太行山重要關口和太原東方的屏障,歷為兵戍要地。唐時曾設承天軍,宋時設承天塞,明設承天鎮。

娘子關

娘子關潼關:古代關名。在今陝西省潼關縣北。東漢末在此設關。此關扼黃河要津渡口,鎖東西交通咽喉,歷來為關中地區的防守重地。211年,曹操派兵以攻漢中為名,由河南進軍關中,因馬超、韓遂等扼守潼關,致使曹操頗費周折才得以進據關中。

潼關

潼關蒲津關:古代關名。又稱臨晉關。在今陝西省大荔縣東。是黃河重要的古渡口和秦晉間的重險之地。戰國時魏在此設蒲津關。漢武帝時改名臨晉關。前205年,漢高祖劉邦曾由此關進入河內(今河南省沁陽縣一帶),擊虜了殷王邛。唐初,李淵父子能順利引兵自太原而下,也主要是由於蒲津守將的不戰而降。

蒲津關

蒲津關鬼門關:古關名。在今廣西壯族自治區北流縣西。界於北流縣與玉林市間,因其南多瘴疫,往者多難生還,故名鬼門關。為古代通往欽州、瓊州、雷州及交趾(越南)的交通要道。明代改為天門關。

鬼門關

鬼門關古嚴關:古代關名。在今廣西壯族自治區興安縣城西。關名,一說為秦時所提,一說為漢所稱。此關處群山環抱之中,周圍山勢連綿,懸崖峭壁,險不可攀,因之為古代軍事要地。關前有清人商昌書刻“古嚴關”三字。

古嚴關

古嚴關鎮南關:古代重要關隘名。在今廣西壯族自治區憑祥市西南。此關控大青、金雞兩山隘口,山巒重疊,谷深林茂,戰略地位十分重要,為古代中國通往越南的重要交通要道,素有“南疆要塞”之稱。清光緒十一年(1885年),老將馮子材率軍據關而守,身先士卒,在此大敗法國侵略軍。1965年,此關更名為友誼關。

鎮南關

鎮南關下關:古代關隘名。在今雲南省大理白族自治州大理市。此關扼點蒼山與洱海間狹長地段之通口,地理位置十分重要,為古代南詔、大理國都之門戶。公元779年,南詔王在此設關,以為都城屏障。明初,大將沐英進攻大理,大理國據關以守,明軍巧出奇兵,攻占此關,迅速滅亡大理。

下關

下關現存著名關隘全單

北京————居庸關

天津————黃崖關

河北————馬蘭關、山海關、紫荊關、倒馬關、馬嶺關、峻極關

山西————雁門關、平型關、娘子關(偏關已經為縣)

河南————函谷關、蘆靈關、荊紫關、武勝關、平靖關、九里關

山東————穆陵關

安徽————正陽關、松子關、千秋關、昱嶺關

江蘇————滸墅關

浙江————仙霞關、楓嶺關

江西————德勝關、小梅關

湖北————南津關

廣東————柏松關、英楊關

廣西————崑崙關、友誼關、鬼門關

貴州————婁山關

四川————劍門關、黃聯關

陝西————漫川關、七盤關、陽平關、大散關(潼關已經為縣)

甘肅————冶力關、嘉峪關(玉門關已經消失)

寧夏————勝金關

新疆————鐵門關

劍門關

劍門關長城關口

嘉峪關山海關附古渝關居庸關

玉門關井陘關娘子關

雁門關偏頭關平型關

古北口古鐵門關喜峰口關附松亭關榆林塞

瓦橋關附三關虎山長城鴉鶻關

牛莊城分水關寧遠城

平定堡城清陽關新安關

鎮遠關錦州城馬水口

九門口老龍頭董家口

劉家口劉家口新開口

插箭嶺關金山嶺獨石口

張家口馬市口羊房堡關

水口關宣化城三屯營

三道關大毛山關義院口

界嶺口重峪口徐流口

冷口關白洋峪關青山關

潘家口鐵門關龍井關

洪山口上關常峪口

狼窩溝口新河口白石口關

浮圖峪關烏龍溝關飛狐口

寡婦樓司馬台沿河城

將軍關白馬關鹿皮關

河防口蓮花池關黃花城關

撞道口關九孔樓四海冶口

居延塞故城雞鹿塞高闕塞

大同城殺虎口威魯堡口

金鎖關黃澤關黃榆關

北樓口利民堡口得勝口

鎮宏堡口平遠堡新平堡口

保平堡口樺門堡瓦窯口堡

鎮寧堡口鎮口堡守口堡口

鎮邊堡鎮川堡宏賜堡口

鎮羌堡口拒牆堡口拒門堡口

助馬堡口破魯堡口保全堡口

寧魯堡口破虎堡口殘虎堡口

馬堡口雲石堡口少家堡口

大河堡口敗虎堡口迎恩堡口

阻虎堡口將軍會堡丫角山

老營堡紅門口老牛灣堡

陽方口白草關口廣武城

北樓口狼牙口龍泉關

固關鶴度嶺口馬嶺關

支鍋嶺口峻極關吳旗秦長城

華山峪口定邊城高家堡

鎮北台統萬城韓城魏長城

黃甫川堡清水營堡孤山堡

鎮羌堡永興堡大柏堡

建安堡常樂堡波羅堡

懷遠堡威武堡清平堡

龍州堡鎮靖堡鎮羅堡

靖邊營寧塞堡柳樹澗堡

安邊堡磚井堡固原秦長城

下馬關勝金關廣武營

橫山堡花馬池營三關口

賀蘭口鎮遠關打口

興武營長城關清水營堡

橫城堡固原城銀川城

西固城駱駝城烏鞘嶺漢明長城雙線

鎖陽城陽關殺王坡

峽口頭墩營張掖城

索橋堡蘆塘堡大靖城

土門堡黑山堡板橋堡

四壩堡胭脂堡防門

銅陵關錦陽關三岔口

大關臨淄齊國故城齊長城入海處

桃林關繞紫窩長城繞紫窩長城

黃草關東莞長城鄭韓故城

襄城驛魯陽關葉邑關

繒關野牛嶺關酈城堡

撫順關穆陵關寧武關

長城八大關

山海關,河北省秦皇島市

居庸關,北京昌平

紫荊關,河北易縣

雁門關,山西省代縣

娘子關,山西省平定縣

偏頭關,山西省忻州市偏關縣

嘉峪關,甘肅省嘉峪關市

玉門關,甘肅省敦煌市

居庸關長城

居庸關長城中國十大名關

第一名:居庸關

居庸關在北京市昌平縣境內,為萬里長城的一個重要關口,是古代北京西北的屏障,舊稱軍都關。關隘兩旁高山屹立,翠嶂重迭,山巒問花木蔥蘢,猶如碧波翠浪,因有“居庸迭翠”之稱,為燕京八景之一。這裡形勢險要,為歷代兵家必爭之地。

第二名:山海關

山海關在河北省秦皇島市東北15公里處的山海關區,為我國明代萬里長城東部的重要關隘。它建於明洪武十四(公元1381年)年,因城樓題額“天下第一關”而又名“天下第一關”。城樓雄踞關上,巍然矗立,自古為交通要衝。

第三名:娘子關

娘子關在山西省平定縣東部,初建於唐朝初年,現存關城為明代中期所築。關口有關門兩座,關內為居民區,它當山西、河北兩省要衝,地勢險要。

第四名:雁門關

雁門關又名西徑關,在山西省代縣城西北20公里處的雁門山腰,與寧武關和偏關合稱三關。現存關城為明初所建,是長城要口之一,古人稱為“三關衝要無雙地,九塞尊祟第一關”。

第五名:平型關

平型關位於山西省繁峙縣東北邊境,是長城要口之一,現存關城為明代中期所築。古道穿城而過,向來為晉北交通要道,歷史上著名的“平型關大捷”就發生在這裡。

第六名:寧武關

寧武關在山西省寧武縣,為內長城重要關隘。關城築於明代中期,是諸山匯集之要塞,為古代兵家必爭之地。今關城已記。

第七名:紫荊關

紫荊關位於河北省易縣城西40公里的紫荊嶺上,是內長城的重要關隘。關城依山面水,有“一夫當關、萬夫莫開”之險。

第八名:武勝關

武勝關在河南省信陽地區南部,古稱直轅,與平靖關、九里關合稱“義陽(信陽古名)三關”,為大別山隘口之一。今存部分古代建築。

第九名:友誼關

友誼關又稱為大南關、界首關、睦南關,位於廣西省憑祥市西南,始建於明代初期,後有增建,為中國通往越南的交通要口之一。

第十名:嘉峪關

嘉峪關在甘肅省嘉峪關市西南隅、嘉峪山東南麓,為萬里長城西端的終點。關城始建於明代初期,有“天下第一雄關”之譽。現關城內外遺存部分多為清代所建。嘉峪關依山而築,居高憑險,自古為東西交通要衝。

嘉峪關

嘉峪關