簡介

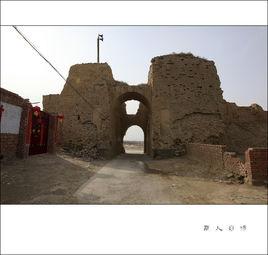

鎮邊堡位於大市鎮大一村。城平面呈長方形,南北長312米,東西寬215米,周長1054米,城內占地面積67080平方米。城牆高5米,基寬5.6米,頂寬3.3米,內外用石頭包砌,中夯黃土。城牆四隅各設有一方形角台。南牆中部開有一門,寬5米,門額上刻“鎮邊堡”三字。西牆北部設有馬面。城門已毀。北面牆體保存較為完整。東、南、西面牆多塌毀近半,有部分牆段無存。鎮邊堡屬大同鎮分巡冀北道北東路所轄,又稱為“內五堡”之一。所謂邊牆五堡有“內五堡”、“外五堡”、“塞外五堡”之分。其“內五堡”為鎮邊堡、鎮川堡、宏賜堡、鎮魯堡、鎮河堡五堡,此五堡於嘉靖十八年(1539)築,萬曆二年(1574)磚包。

鎮邊堡

鎮邊堡邊牆五堡是指大同明長城上修建的堡城。大同鎮邊牆五堡有內五堡、外五堡、塞外五堡之分。通常說的“邊牆五堡”是指“內五堡”,即鎮邊、鎮川、宏賜、鎮魯、鎮河五堡,均在大同城北。如今由鎮邊堡西經三墩、鎮川口,西跨西寺梁山,抵宏賜堡這段內五堡長城,為黃土夯築,牆體十分堅固,保存較好,城牆高五米以上,是大同市境內明長城較為突出地段,又與永固陵、萬年堂鄰近,是邊塞風情旅遊的最佳地段。登方山,越長城,攀堡台,一條巨龍飛騰在塞上古城崇山峻岭之間,配以內堡外墩,烽堠相望,邊塞風光盡收眼底,蔚為大觀。

地理

鎮邊堡省級重點文物保護單位,俗稱大市堡子。所在地為遼寧省錦州市北寧市,類型為古遺址,批號為21070005,具體地址位於遼寧省北寧市大市鎮大一村。

歷史

鎮邊堡

鎮邊堡鎮邊堡城,始建於明正統七年(1442年),由遼東部指揮使王翱、畢恭主持修築,是明遼西邊牆西起鐵場堡吾名口、東至廣寧鎮靜堡(今黑山縣白廠門)沿線由鎮 夷堡(今義縣東北細河堡)經北鎮魏家嶺關,最後至鎮靜堡段的重要堡城之一。據《遼東志》記載:“鎮邊堡,官軍五百一員名。堡東可屯兵,本堡可按伏。北三岔口台、喜峰口台、古路口台通賊道,廣寧城兵可為策應”。記述了當時鎮邊堡城的布防情況。清代末期,鎮邊堡成為邊裡邊外的要塞,以後發展成貿易的大型集市,因此,鎮邊堡又有“大市堡子”之稱。鎮邊堡城為研究遼東邊牆及其沿線城堡的設定具有很高的歷史和考古價值。2003年3月20日,經遼寧省人民政府公布為第6批省級文物保護單位。

長城關隘

長城

長城嘉峪關、山海關、居庸關、玉門關、井陘關、娘子關 、雁門關、偏頭關、平型關、古北口、喜峰口、榆林塞、黃崖關、 瓦橋關、虎山長城、鴉鶻關、牛莊城、分水關、寧遠城、陽關、平定堡城、清陽關、新安關、鎮遠關、錦州城、馬水口、 倒馬關、九門口、老龍頭、董家口、劉家口、馬蘭關、新開口、插箭嶺關、金山嶺、獨石口、張家口、馬市口、羊房堡關、水口關、紫荊關、宣化城、三屯營、三道關、大毛山關、義院口、界嶺口、重峪口、徐流口、冷口關、白洋峪關、青山關、 鐵門關、潘家口、龍井關、洪山口、上關、 常峪口、狼窩溝口、新河口、白石口關、浮圖峪關、烏龍溝關、飛狐口、寡婦樓、 司馬台、慕田峪關、沿河城、將軍關、白馬關、鹿皮關、河防口、蓮花池關、黃花城關、撞道口關、九孔樓、四海冶口、居延塞故城、雞鹿塞、高闕塞、大同城、殺虎口、威魯堡口、金鎖關、黃澤關、黃榆關、北樓口、寧武關、利民堡口 、得勝口、鎮宏堡口、平遠堡、新平堡口、保平堡口、樺門堡、瓦窯口堡、鎮寧堡口、鎮口堡、守口堡口、鎮邊堡、鎮川堡 、宏賜堡口、鎮羌堡口、拒牆堡口、拒門堡口、助馬堡口、破魯堡口、保全堡口、寧魯堡口、破虎堡口、殘虎堡口、馬堡口、雲石堡口、少家堡口、大河堡口、敗虎堡口、迎恩堡口、阻虎堡口、將軍會堡、丫角山、老營堡、紅門口、老牛灣堡、陽方口、白草關口、廣武城、北樓口、狼牙口、龍泉關、固關、鶴度嶺口、馬嶺關、支鍋嶺口、峻極關、吳旗秦長城、魏長城南起點、定邊城、高家堡、鎮北台、統萬城、韓城魏長城、黃甫川堡等。