歷史沿革

漢代玉門關

玉門關景點

玉門關景點公元前121年---107年間,漢武帝下令修建了“兩關”,即:陽關、玉門關。因西域輸入玉石時取道於此而得名。

公元前116一前105年,修築酒泉至玉門間的長城,玉門關當隨之設立。據《漢書·地理志》,玉門關與另一重要關隘陽關,均位於敦煌郡龍勒縣境,皆為都尉治所,為重要的屯兵之地。當時中原與西域交通莫不取道兩關。

對於漢玉門關的關址,歷來看法不盡一致。唐宋時期的一些古籍,如《括地誌》、《元和郡縣圖志》等,均認為在唐壽昌縣(今敦煌市南湖鄉壽昌故城址)西北118里。敦煌遺書《沙州圖經》、《沙州城土鏡》、《壽昌縣地境》等認為在唐壽昌縣北160里。

太初二年(公元前103年)李廣利伐大宛後才遷到敦煌西北。近年,甘肅省博物館、敦煌市博物館依據敦煌馬圈灣等地烽燧遺址所出漢簡以及當地地形、驛道相關位置等考證,玉門關應位於臨要燧東側,玉門候官燧(馬圈灣)西側,似在小方盤城西11公里的馬圈灣遺址西南O.6公里處,通往西域的古驛道從此高地中間穿過。但關城遺址尚未找到,或已毀壞無存。以上儘管看法不一,但均認為漢玉門關位於敦煌西北,終漢之世沒有改變。敦煌漢長城沿線烽燧遺址所出大量的簡牘亦證明了這一點。

隋唐玉門關

玉門關

玉門關 五代宋初

玉門關

玉門關到五代宋初,玉門關址又有了新的變動。敦煌遺書《西天路竟》記:“靈州西行二十日至甘州,是汗王。又西行五日至肅州。又西行一日至玉門關。該文書為北宋乾德四年(公元966年)派遣行勤等人赴西域求法使團中一位僧人的行記。行勤等由肅州(今甘肅酒泉市)一日可抵玉門關。一日行程一般在百里以內,表明此時玉門關已東移至今酒泉城西不出百里的地方,當位於今嘉峪關市界內,已在安西縣雙塔堡東200公里許。宋人曾公亮《武經總要》記,肅州“西至玉門關七十里”:“肅州又九十里渡玉門關”。一作70里,一作90里,雖不盡一致,但亦相去不遠,均為一天的路程,與《西天路竟》所記吻合。五代後晉高居誨《使于闐記》載,由肅州“渡金河,西百里出天門關,又西百里出玉門關,經吐蕃界”。金河即今流經酒泉城西的討賴河。考之史籍肅州附近從未設過天門關,所記天門關在肅州西百里,百里系取成數,其位置相當於上引史料中的玉門關,“天門”當為“玉門”之誤,因字形相近或字型漫漶致誤。至於所記肅州西二百里的玉門關,實為當時玉門縣,玉門軍的治所,而非玉門關。兩唐書《地理志》、《元和郡縣圖志》等典籍皆記載玉門軍在肅州西200里許,天寶十四年(公元755年)攻軍置縣。故高居誨之玉門關蓋玉門縣之誤。

五代宋初的玉門關位於肅州城西70一100里之處.已移至唐玉門關之東200公里許。酒泉城西70--'100里地方正是嘉峪關黑山的所在(位於明代嘉峪關城樓西北15里),該山系走廊北山的一部分,山體平地拔起,橫亘於走廊平原之上,相對高度一般200—500米。山體南部有一條東西延伸的天然峽谷,長約10公里,寬80一120米,南北兩側山岩壁立,陡不可上,形勢險峻,今名石關峽或水關峽。峽內有大道,可通車馬,成為古代由酒泉西出的要日。峽中還有一股名為紅柳溝的泉水由西向東流去,泉水自南北兩山崖間滲出,匯為水流,遂為穿越石關峽的沿途行旅提供了良好的補給水源。古代在乾旱戈壁地區行進,沿途人畜水源補給為最重要的問題之一。由肅州西行一日恰、可得到紅柳溝泉水的補給,因而石關峽也就成為十分理想的必然通道。石關峽東端距酒泉75里許,西.口距酒泉約95里,這一里數恰與以上記載中玉門關的位置相合。可以斷定,石關峽為五代宋初的玉門關無疑。關城遺址設於東口,已毀壞殆盡,今僅存一些殘跡。

現玉門關

玉門關

玉門關 2014年6月22日,在卡達多哈召開的聯合國教科文組織第38屆世界遺產委員會會議上,玉門關遺址作為中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國聯合申遺的“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”中的一處遺址點成功列入《世界遺產名錄》。

文化地理

玉門關的設立,始自西漢武帝時,距今已有2千多年的歷史。秦漢以來,好戰的匈奴對漢民族威脅很大。漢初,匈奴東敗東胡,西逐大月氏,占據河西,並以河西為基地,屢犯漢境。漢王朝開始曾對匈奴採取和親政策,希圖換取暫時的安寧。漢武帝時,放棄了和親政策,對匈奴發動了大規模的軍事反擊。元狩二年(公元前121年),驃騎將軍霍去病率兵西征,沉重打擊了匈奴右部。同年,漢分河西為武威、酒泉兩郡。元鼎六年(公元前111年),又增設張掖、敦煌兩郡,同時建玉門關和陽關。從此,玉門關和陽關就成為西漢王朝設在河西走廊西部的重要關隘。

主要景點

重要關卡

玉門關

玉門關秦漢以來,好戰的匈奴對漢民族威脅很大。漢初,匈奴東敗東胡,西逐大月氏,占據河西,並以河西為基地,屢犯漢境。西漢接近匈奴的郡縣,成為匈奴掠奪的對象。漢王朝曾對匈奴採取和親政策,希圖換取暫時的安寧。但是,這種希望被匈奴騎兵的頻繁侵擾和掠奪所打破。漢武帝時,放棄了和親政策,對匈奴發動了大規模的軍事反擊。元狩二年(公元前121年),驃騎將軍霍去病率兵西征,沉重打擊了匈奴右部。同年,漢分河西為武威、酒泉兩郡。元鼎六年(公元前111年),又增設張掖、敦煌兩郡。在此同時,又建玉門關和陽關。

從此,玉門關和陽關就成為西漢王朝設在河西走廊西部的重要關隘。河西歸漢以後,內地通往西域的印度、伊朗、西亞以及歐洲諸國的通路被打開了,中西開始了經濟、文化交流和友好往來,中國特有的絲綢源源不斷運往西方,西方的音樂、宗教以及葡萄、石榴、核桃,苜蓿等也從此傳入中國。人們把東起長安(西安),聯絡亞、歐、非3大洲,遙遙數千里的交通大道稱為撍砍裰窋。這條路自敦煌以西分為兩路,一條出敦煌向西北經玉門關、鄯善北行,叫天山北路;一條出敦煌向西南經陽關、安南壩,沿塔克拉瑪乾大沙漠南行,叫天山南路。因此,玉門關和陽關也就成為絲綢之路上通往西方的重要關卡,是西行商旅和文臣武將的重要停息站。

城牆關城

玉門關

玉門關 登上古關,舉目遠眺,四周沼澤遍布,溝壑縱橫,長城蜿蜒,烽燧兀立,胡楊挺拔,泉水碧綠。紅柳花紅,蘆葦搖曳,與古關雄姿交相輝映,使你心馳神往,百感交集,懷古之情,油然而生。

歷史遺蹟

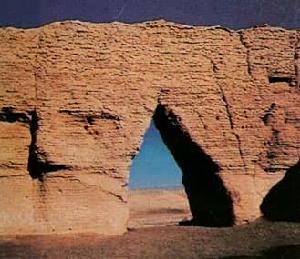

玉門關又稱小方盤城,建於公元前111年左右。為絲綢之路通往西域北道的咽喉要隘,位於敦煌城西北90公里處戈壁灘中。關城為正方形,黃土壘就高10米、上寬3米、下寬5米的城牆保存完好,東西長24米,南北寬26.4米,面積633平方米,西北各開一門。

2013年的漢玉門關遺蹟,是一座四方形小城堡,聳立在東西走向戈壁灘狹長地帶中的砂石崗上,登上古關,舉目遠眺,四周沼澤遍布,溝壑縱橫,長城蜿蜒,烽燧兀立,胡楊挺拔,泉水碧綠。紅柳花紅,蘆葦搖曳,與古關雄姿交相輝映,使你心馳神往,百感交集,懷古之情,油然而生。

1907年,冒險家兼考古者、偷運者斯坦因在關城北面不遠處廢墟中挖掘到了許多漢簡,從簡的內容判定出小方盤城為玉門關所在地。根據史書記載玉門關的位置也應當就在附近,但小方盤城只有600餘平米作為漢朝最西面的海關實在是太小了。所以玉門關的具體位置尚不能肯定,將保存完好的小方盤城遺址暫定為玉門關,為全國重點文物保護單位。

傳說

馬迷途

古時候,在甘肅小方城西面,有個驛站叫“馬迷兔”,又叫“馬迷途”。商隊從邊陲于闐運玉到中原都要經過此地。這裡的地形十分複雜:沼澤遍布、溝壑縱橫、森林蔽日、雜草叢生。每當運玉石的商隊趕上酷熱天氣上路時,為避免白天人、畜中暑,總是喜歡晚上涼涼快快趕路。因此,每當馬隊走到這裡,總是一片黑暗,辨不清方向,就連經常往返於此路的老馬也會暈頭轉向,難以識途,“馬迷途”的名字就是這樣叫起來的。

有一支專販玉石和絲綢的商隊,常年奔波於這條路上,也常常在“馬迷途”迷失方向。有一次商隊剛進入“馬迷途”就迷路了。人們正在焦急萬分之際,忽然不遠處落下一隻孤雁。商隊中一個小伙子悄悄地把大雁抓住,心地善良的他,把它抱在懷裡,準備帶出“馬迷途”後再放掉。

不一會兒,只見大雁流著眼淚對小伙子咕嚕咕嚕地叫著說:“咕嚕咕嚕,給我食咕嚕咕嚕,能台迷途。”小伙子聽後恍然大悟,知道大雁是因為餓得飛不動才掉隊的,便立即拿出自己的乾糧和水讓大雁吃個飽。大雁吃飽以後,呼的飛上天空,不斷盤鏇,領著商隊走出了“馬迷途”,順利地到達了目的地小方盤城。

過了一段時間,這支商隊又在“馬迷途”迷失了方向,那隻大雁又飛來在空中叫著:“咕嚕咕嚕,商隊迷路。咕嚕咕嚕,方盤鑲玉。”邊叫邊飛,又引著商隊走出了迷途。只有那個救大雁的小伙子聽懂了大雁的話語,並轉告領隊的老闆說:“大雁叫我們在小方盤城上鑲上一塊夜光墨綠玉的玉石,以後商隊有了目標,就再也不會迷路了。”老闆聽後,心裡一盤算,一塊夜光墨綠玉要值幾千兩銀子,實在捨不得,就沒有答應。

沒想到下一次商隊又在“馬迷途”迷了路,數天找不到水源,駱駝乾渴得喘著粗氣,人人嘴乾舌燥,口渴得寸步難行,生命危在旦夕,正在此時,那隻大雁又飛來了,並在上空叫道:“商隊迷路,方盤鑲玉,不捨墨玉絕不引路。”小伙子聽罷急忙轉告給老闆,老闆慌了手腳,忙問小伙子到底應該怎么辦才好,小伙子說:“你趕快跪下向大雁起誓:‘一定鑲玉,絕不食言。’。”

老闆馬上照小伙子說的,跪著向大雁起誓,大雁聽後,在空中鏇轉片刻,把商隊又一次引出了“馬迷途”,商隊得救了。到達小方盤城後,老闆再也不敢愛財了,立刻挑了一塊最大最好的夜光墨綠玉,鑲在關樓的頂端,每當夜幕降臨之際,這塊玉便發出耀眼的光芒,方圓數十里之外看得清清楚楚,過往商隊有了目標,再也不迷路了。從此,小方盤城就改名“玉門關”。其實玉門關是漢武帝時所建,因這裡是古代我國通往西域的重要交通要道,從西域輸入和闐玉石就從此入關,故名。

駱駝生病

玉門關,是古時候從中原通往西域的重要通道之一。也是中國絲綢之路的重要一段。傳說古時候人們從中原向西域運輸絲綢和玉石。玉石和絲綢都是有駱駝來馱著的,十分沉重,而沙漠的烈日更是炙烤著人們喘不過氣來。常常駱駝一把貨物運進小方盤城(玉門關)就馬上病倒了。這讓許多商隊頭痛不已。

這時一位長期生活在西域的老者自稱自己有著妙手回春能治百病的能力,看了看這些駱駝,便說:“這些駱駝是因為長期在大漠上行走,沾染了大漠上的邪氣,所以一進城就病倒了。你們要在這關口的門上鑲嵌一塊玉石,駱駝身上的邪氣就全都被洗淨了,你們的駱駝就可以好起來。”於是商人趕緊從貨物里挑選了一塊質量最上乘的墨玉,鑲在了城門上。果然,不出半天,商隊里的駱駝全都好了起來,行走如初。

於是這神仙妙法便一傳十,十傳百,過往的商人們都把自己所運輸的最好的玉石鑲嵌在關口上,自己的駱駝就全都不會生病。久而久之,此關門上鑲滿玉石,又被人們稱為“玉門關”

![玉門關[敦煌玉門關] 玉門關[敦煌玉門關]](/img/e/9b4/nBnauM3X3gTMykTM5kjNzMTNxUTMwcTOykzMyQTNwAzMwIzL5YzLzQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)