簡介

三門峽水利樞紐

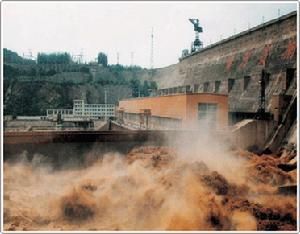

三門峽水利樞紐三門峽水利樞紐是黃河中下游防洪體系中唯一的一座大型幹流控制性工程,自投入運用以來,在防洪、防凌、灌溉、供水、發電等方面產生了巨大的效益。據初步分析,投入產出比為1:20。

水庫自1960年9月蓄水以來,由於庫區泥沙淤積,經歷了兩次改建,運用方式經過了"蓄水排沙"(1960.9-1962.3)、"滯洪排沙"(1962.4-1973.10)、"蓄清排渾"(1973.11一至今)三個探索階段。"蓄清排渾"運用方式的成功探索,為小浪底、三峽等大型水利樞紐工程建設提供了寶貴的經驗。

修改原因

新中國“要把黃河的事情辦好”黃河是一條讓人愛恨交織的大河,歷史上,黃河以“善淤、善決、善徙”著稱。黃河水患頻繁,尤以下游的決口泛濫最為嚴重。

清道光23年(1843年),黃河爆發“千年一遇”的特大洪水,據當時宮廷奏文不完全統計,豫、皖兩省約有40餘州縣受災,受災面積4萬平方公里;1933年,大堤沿線54處出險,淹及當時的河南、山東、河北、江蘇4省30縣,273萬人受災,死亡12700人。曹縣、巨野、定陶、單縣慘遭淹沒;1935年,大堤又于山東決口,蘇、魯二省27縣受災,淹沒田地1.2萬平方公里,受難災民達341萬人。

這近200年中的三次特大洪災僅僅是沉重的黃河災難史中一個小小片斷。從西漢到清代的2008年間,共有316年發生了黃河洪災,而從清道光21年至民國27年的98年當中,有洪災的就有64年。

人們自古以來一直設法使黃河長治久安。上古時代,人類傍水而居,最早使用堤防作為“障洪法”,而後到傳說中的大禹“疏導”治水,再到明代潘季馴的“束水攻沙”,人們不斷在失敗中總結經驗摸索規律,但直到近代,治河思想大都著眼於被動防禦洪災的範疇,主要措施是依靠堤防排泄入海,治理活動多限於下游。

治水“治黃”是中國歷代明君的大業績。同樣,新中國建立以後,“治黃”也是首要大事。1952年10月,毛主席親自視察黃河,說了一句讓幾代人銘記在心的話:“一定要把黃河的事情辦好。”緊接著,前蘇聯慷慨伸出友誼之手——156項重點援建項目出台,黃河流域規劃列在其中,而三門峽是唯一的一個水利工程。1955年,原列寧格勒設計院拿出設計方案,提出了“蓄水攔沙”的整體思路,要在黃河幹流建造46個水壩,三門峽大壩是其中之一。

歷史

1955年7月30日由全國人大一屆二次會議通過了《關於根治黃河水害和開發黃河水利的綜合規劃的決議》,修建三門峽工程的決策終於形成;

1957年4月13日,工程開工興建;

1958年12月截流成功;

1960年9月基本建成;

1962年3月20日國務院批准三門峽的運用方式由“蓄水攔沙”改為“滯洪排沙”,即汛期閘門全開敞泄,讓洪水穿堂而過,在下游發生特大洪水仍需運用,凌汛期承擔下游防凌任務;

1964年12月開始在樞紐的左岸增加兩條泄流排沙隧洞,將原建的5~8號4條發電鋼管改為泄流排沙鋼管,簡稱為“兩洞四管” ;

1969年6月開始又實施第二次改建,挖開1~8號施工導流底孔,1~5號機組進水口高程由300米降到287米;

1973年10月後採取“蓄清排渾”運用方式;

1978年底,全部五台發電機組安裝完畢;

1990年後,又陸續打開了9~12號底孔;

1994年9月12日,小浪底主體工程開工。

傳說

三門峽位於中條山和崤山之間,是黃河中游下段著名的峽谷。三門峽水庫的北面是山西省平陸縣,水庫南面是河南省三門峽市。舊時黃河河床中有岩石島,將黃河水分成三股息流由西向東,北面一股處為“人門”,中間一股處為“神門”,南面一段處為“鬼門”,故此峽稱為三門峽。三門峽以西是渭河、洛河水的匯合處,兩水匯合後再向東流到風陵渡入黃河,所以黃河入河南省後水流急、流量大,在舊社會經常泛濫成災。

三門峽有著許多古老而動人的傳說,相傳大禹治水開鑿的“人門”、“鬼門”、“神門”,已於大壩溶為一體,矗立在大壩下游的中流砥柱、張公島、梳妝檯及黃河古棧道等歷史遺蹟都充滿著神奇色彩。

地質狀況

調濟黃河水

調濟黃河水壩址地形地質條件優越。黃河在潼關以下為峽谷河段,潼關以上地形開闊。壩址基岩為花崗岩和中生代閃長玢岩,岩性堅硬,一般厚90~430m,無大規模構造斷裂。地震基本烈度為8度,設計烈度為9度。壩址以上流域面積68.84萬km2,多年平均年徑流量419.43億m3,多年平均年輸沙量15.9億t,平均含沙量33.3kg/m3,實測最大含沙量911kg/m3。改建後,最高防洪運用水位335m,非汛期運用水位310m,防凌最高蓄水位326m。千年一遇設計洪水流量40000m3/s,萬年一遇校核洪水流量52300m3/s。三門峽水利樞紐委託前蘇聯電站部水力發電設計院列寧格勒分院設計,設計中選定正常高水位360m,總庫容647億m3,死水位335m,淹沒面積3500km2。

主要功能

新建大壩

新建大壩三門峽水利樞紐主要由大壩、泄流建築物和電站組成。攔河大壩的主壩為混凝土重力壩,全長713.2m(不含右側副壩)。由左至右依次為左岸非溢流壩段長111.2m,溢流壩段長124m,隔墩壩段長23m,電站壩段長232m,右岸非溢流壩段長223m。右側副壩為雙鉸心斜牆丁壩,長144m。壩頂高程353m。原設有12個深孔和2個表面溢流孔,深孔孔底壩高程為300m,每孔斷面尺寸為(寬×高)3m×8m,庫水位315m時單孔過流能力為257m3/s。表面溢流孔底高程為338m,每孔斷面尺寸為(寬×高)9m×14m,改建後已廢棄。原設計電站裝機8台,裝機容量116萬kW,1962年2月曾有1台機組投入試運行。原工程施工時,初期導流利用河中2島將河道分成3條汊道的有利地形,先在鬼門和神門上各建1泄水道和泄水閘,在黃河主流截堵後再下閘門封堵這2個泄水閘(神門泄水閘中墩被水沖毀未被利用)。主河道截流時,實際流量2030m3/s,立堵龍口寬56m,最大落差2.97m,最大流速6.86m/s,最大拋投體為10t四面體,最大拋投強度7000m3/d,歷時133h。神門泄水道也用立堵截斷。然後對鬼門2孔寬25m的泄水閘用4節高8.87m閘門封堵,封堵時落差7.08m,流速3.83m/s,流量70m3/s。二期導流時利用12×3m×8m底孔和壩面梳齒孔過流,20年一遇導流流量16500m3/s,百年一遇校核流量22500m3/s。三門峽水利樞紐委託前蘇聯電站部水力發電設計院列寧格勒分院設計,設計中選定正常高水位360m,總庫容647億m3,死水位335m,淹沒面積3500km2(其中耕地21.6萬hm2),遷移人口87萬人。為了確保西安市和減少近期淹沒損失,決定初期正常高水位350m,運用水位不超過340m,相應壩頂高程353m,庫容354億m3,先按335m高程移民,移民40萬人,淹沒耕地6.4萬hm2。

改建

第一期改建

改建前的大壩

改建前的大壩大壩基本建成後,於1960年9月至1962年3月為蓄水攔沙運用期,最高蓄水位達332.58m,水位高於330m的時間有200天。在一年半時間內,水庫淤積15.34億m3,潼關流量1000m3/s,水位較建庫前抬高4.5m,並在渭河口形成“攔門沙”。渭河下游兩岸農田受到淹沒和浸沒,嚴重危害農業生產,若繼續發展,將會嚴重威脅關中平原和西安市的安全。為了減少庫區淤積,從1962年3月起水庫運用方式由“蓄水攔沙”改為“滯洪排沙”,暫不考慮發電和灌溉,同時拆除已安裝的唯一一台15萬kW機組。

三門峽樞紐改為"滯洪排沙"運用後,水庫下泄沙量增加,庫區雖在個別年份(1965年)發生沖刷現象,但由於水庫的泄流規模小,遇一般洪水即產生淤積,庫區淤積繼續發展。到1964年10月,330m高程以下庫容淤積損失37.5億m3,占原始庫容的62.9%。要緩解庫區的淤積速度,必須擴大水庫的泄洪排沙能力,對樞紐工程進行改建,決定增建2條隧洞和改建4條發電鋼管(5~8號)為泄流排沙鋼管。

增建的隧洞位於左岸,進口在大壩軸線上游100~140m,1號洞長393.9m,2號洞長514.5m,兩軸平行中心線間距40m。洞前設有進水渠,渠底寬14m,底坎高程290m。隧洞分為有壓與明流兩段,有壓段為圓形,直徑11m;明流段為城門洞型,9m×12m(寬×高)。有壓洞段設有檢修疊梁閘門。在明流段前面設有工作閘門。出口在大壩軸線下游約250~280m處。庫水位315m時單洞泄流能力1040m3/s。4條泄流排沙鋼管是利用電站4條引水鋼管改建而成,每條管平均長度21.45m,上游端與原壓力管相接。鋼管進口高程為300m,鋼管由直徑為7.5m的圓形斷面逐漸收縮為2.6m×3.4m(寬×高)的孔口。檢修閘門利用原電站進水口的工作閘門。工作閘門為平板門,設在出口,尺寸為2.6m×3.4m(寬×高),每條鋼管在庫水位315m時的泄流能力為225m3/s。

第二期改建

調控發電設備

調控發電設備第一次改建工程投入運用後,庫水位315m時的泄流能力由3084m3/s提高到6064m3/s,提高了將近1倍,水庫排沙比增至80.5%,減緩了庫區淤積,但泄流排沙能力仍感不足,庫區沖淤難以達到平衡。因此,1969年6月確定將樞紐泄洪設施進一步改建。決定打開8個施工導流底孔,將1~5號5個發電鋼管的進水口高程由原建300m下臥至287m,在廠房內裝機5台,單機容量5萬kW,總裝機25萬kW。

導流底孔斷面尺寸為3m×8m(寬×高),進口底坎高程280m,4~8號孔分別位於1~5號深孔下方,與其構成5個雙層孔。1970年6月和1971年10月先後投入運用。庫水位315m時,單底孔下泄能力為405m3/s。1973年完成電站1~5號引水鋼管進口改建,1973~1978年電站安裝了5台國產軸流轉葉式水輪發電機組。

第二次改建工程結束後,庫水位315m時的總泄流能力達到9064m3/s(不包括機組泄流),超過原設計2倍,使庫區淤積得到很大程度的緩和,加上自1973年10月起水庫開始採取非汛期蓄“清水”興利,汛期排“渾水”以恢復庫容的“蓄清排渾”運用方式,基本實現了年內泥沙沖淤平衡,控制了淤積上延。從庫容變化來看,330m高程以下庫容已恢復並長期維持在32億m3以上;335m高程以下庫容基本上維持在60億m3左右。

改建後隨著水庫的運用,又暴露出新問題。1980年底發現高含沙水流對底孔的斜門槽、工作門槽主軌及混凝土過流面磨蝕嚴重,危及大壩的正常安全運用;同時還發現壩下游臨水建築物張公島導水牆、2號隧洞出口及尾水渠右岸護坡等基礎均遭到不同程度的淘刷破壞,影響防洪安全。為此又作進一步改建。

泄流工程改建主要的改建項目有:1~8號底孔斜門槽及工作門槽改建並壓縮出口;5個雙層孔增設一門一機(實際上只有2個雙層孔完成增設);打開並改建9、10號底孔;左岸隧洞進出口加固處理。在底孔改建中成功地採用軟膜混凝土支座鋼疊梁圍堰封堵進口。

1993年又在6號鋼管裝2台7.5萬機組發電。因此僅剩1條8號鋼管未用於發電。

改建後投運的1~5號機組為豎軸轉漿式水輪發電機組、額定轉數100r/min,轉輪直徑6m。發電機為懸式空冷型、額定容量62.5MVA。6、7號機組為混流式水輪發電機組,水輪機額定水頭36m,最大水頭47.7m,最小水頭27.4m,轉輪直徑5.5m,額定轉速88.2r/min。發電機為懸式空冷型,額定容量88.235MVA。工程運用中,過流部位用高強混凝土和鋼纖維混凝土作抗磨層。

作用

防洪與防凌

吊裝設備

吊裝設備為根治黃河水害,1957年開始在三門峽修堤築壩,1960年建成著名的三門峽水利樞紐工程。水壩高353米,庫容162立方米。由於泥沙沖積及修建中的問題,1965年又逐步對工程進行改建,使其能正常發揮效益。三門峽水利樞紐工程是發電、灌溉、防洪綜合工程,它為河南、河北、山西三省提供了豐富的電力,為河南提供了灌溉的水源,對河南、山東的防洪起了重大作用。

從1960年建成以來已多次攔洪,減輕了下游防洪負擔和漫灘淹沒損失。如1977年8月6日入庫洪峰流量為15400m3/s,出庫削減至8900m3/s。對防禦以三門峽以上來水為主的洪水,現在就可將花園口站千年一遇洪水流量42300m3/s削減到19640m3/s;對防禦以三門峽至花園口區間來水為主的洪水,配合小浪底、故縣、陸渾3座水庫調洪,可使花園口千年一遇洪水下泄流量不超過22500m3/s,可在不使用北金堤滯洪區的情況下,保證下游大堤安全度汛。凌汛期,水庫可控制下泄流量到500~200m3/s,最小可到150m3/s,可減輕下游冰凌災害。小浪底水庫投運後,可基本解除凌汛災害。

貢獻

被譽為“萬里黃河第一壩”的三門峽水利樞紐是新中國成立後在黃河上興建的第一座以防洪為 主綜合利用的大型水利樞紐工程。控制流域面積68.84萬平方公里,占流域總面積的91.5%,控制黃河來水量的89%和來沙量的98%。工程始建於1957年,1960年基本建成,主壩為混凝土重力壩,量大壩高106米,長713.2米,樞紐總裝機容量40萬千瓦,為國家大型水電企業。

在工程建設過程中,劉少奇、周恩來、朱德、鄧小平等老一輩革命家十分關心工程的建設,曾多次來此視察。1999年6月19日,江總書記來到黃河,親臨三門峽樞紐工程視察。三門峽樞紐工程建成後,經過幾代治黃兒女長期不懈的探索改建,摸索出“蓄清排渾”的獨特運用方式,創下了汛期渾水發電達到國家先進水平的試驗成果,在水利水電運用開發、攻克黃河泥沙難關等方面積累了豐富的經驗。1996年5月,企業改制為公司,強化管理,科學運營,充分發揮優勢,以水電為依託並利用當地的礦產等資源,先後建成了年產5000噸鐵合金及年產13000噸電解鋁的金屬冶煉企業。該公司擁有一支高素質、高技術的科技人才隊伍和大型工程施工機械設備,並選派技術力量技援小浪底、萬家寨等水利工程施工建設。1996年建成建築面積14000平方米的三星級涉外賓館,以一流的服務受到海內外賓客的好評。

值汛期泄洪之際,只看黃河水怒吼咆哮,氣勢磅礴,猶如千軍萬馬一泄千里;當水庫蓄水發電時節,又見湖光山水一色,碧波萬傾。三門峽水利樞紐建成至今已發揮了巨大的社會效益和經濟效益,為黃河歲歲安瀾做出了積極的貢獻,如今三門峽水利樞紐已成為旅遊勝地,尋古撫今,使人留漣忘返,黃河三門峽水利樞紐這顆明珠正綻放出她更加璀燦奪目的光芒。

評價

三門峽水利樞紐工程是建國後在黃河上興建的第一座大型水利工程。此段黃河長120公里,穿過“人門”、“神門”、“鬼門”三道險峻峽谷奔騰而來,蓄水期碧水連天,泄洪期怒濤翻卷,形成難得一見的壯麗景觀。“萬里黃河第一壩”還穿起了暢遊黃河、訪古知典、縱情山水等眾多精彩的旅遊線路,成為探訪華夏文明足跡、飽覽母親河風情的旅遊熱點。

黃河從潼關附近折向東流,進入豫西峽谷。三門峽就在豫西峽谷中間,是黃河最險峻的峽谷河道之一。1957年,萬里黃河第一壩——三門峽水利樞紐工程竣工,一座新興的工業城市——三門峽市在陝州古城上崛起。在上個世紀50年代的中國,三門峽水利工程像本世紀世界最大的水利樞紐工程——長江三峽一樣,大名鼎鼎,興奮中國。誰也不可能畢其功於一役,而那曾經被一代人冀望“黃河清”的三門峽大壩,既是中國幾千年治河史的豐碑,又是後人反思、借鑑的明鏡。

相關資料

黃萬里否定蘇聯專家建壩治河方案

2001年,清華大學建校90周年大慶。生於1911年的水利系教授黃萬里恰好與清華同年,8月20日,系裡的師生們在一間會議室為病重的他舉行了生日聚會,壽辰僅僅過去7天,90高齡的黃教授走到了生命的終點,在與癌症抗爭了17年後溘然長逝。如果說他的一生是一部跌宕起伏的長書,那么貫穿始終的主題必定是治理江河,而這其中最重要的一章,關係著他一生榮辱的重要轉折,就是三門峽。

三門峽狹窄的河床和湍急的水流一直被歷代行船人視為畏途,到了20世紀,這卻恰好成為攔洪建壩的有利條件,河床狹窄,便於截流,水流湍急,建壩後利於發電,而河床下堅固的花崗岩,人門、神門、鬼門的岩石島結構又成為攔河建壩的最好基礎。120人的黃河考察團在進行了大規模的查勘後,蘇聯專家組長科洛略夫認為:“三門峽是一個難得的好壩址,任何其他壩址都不能像三門峽那樣綜合地解決防洪、灌溉、發電等方面的問題。”在那樣一個年代,這句“老大哥箴言”,對三門峽工程的決策產生了決定性影響。於是,同年夏天,人大召開一屆二次會議,三門峽工程經全體人大代表舉手表決一致通過。

1957年4月,黃河三門峽大壩工程動工。6月,水利部召集70名學者和工程師在北京飯店開會,討論蘇聯專家的方案。在幾乎眾口一詞的讚美聲中,突然出現了一個微弱卻十分堅決的不和諧音,這來自兩個書生——正當盛年的清華教授黃萬里,和剛從學校畢業的青年技術員溫善章。

黃萬里毫不客氣地否定了蘇聯專家的規劃,他認為,三門峽修建攔河高壩,泥沙在水庫上游淤積,會使黃河上游的水位逐年增高,把黃河在河南的災難搬到上游陝西。而根據“河水必然夾帶一定泥沙”的科學原理,“黃河清”只是一個浪漫而不切實際的幻想。同時,溫善章的335米“低壩”方案,提出三門峽水庫應以“滯洪排沙”為主,汛後蓄水發揮綜合效益,大壩底孔應儘量放低加大,排沙出庫,少淹地,少移民。

黃河是條多泥沙的河流,跟前蘇聯的河流不一樣,他們的專家並沒有泥沙河流治理的經驗,正如原蘇聯水利科學研究院院長、著名泥沙專家康恰洛夫所說的:“科洛略夫對河流一竅不通,僅就工程角度考慮,無法理解河流,將複雜的問題簡單化了。”而與此配合的是,在那個相信人定勝天的年代,我們的一些專家熱情地提出以“水土保持”的方式保證上游減沙,從而解決泥沙淤積的計畫。他們給出了一個讓人振奮的數據:到1967年,來沙可減少到50%,到水利樞紐運用50年之後,可減少100%。

1958年,在黃萬里等人的努力和周總理的爭取下,三門峽設計方案作出了降低水位的讓步——大壩按360米設計,350米施工,蓄水控制在340米;大壩泄水孔底高程從320米降到了300米——而這兩點直接關係著淹沒和遷移人口以及能把多少泥沙衝出去。

1960年,三門峽工程捷報頻傳,大壩基本建成,9月開始蓄水。而這之後,黃萬里所預言的災難也開始一一應驗。在1年多的時間裡,庫區內泥沙淤積成災,潼關河床抬高了4.5米,泥沙淤積向上游延伸,“翹尾巴”已直接威脅西北經濟中心西安,關中平原地下水位上升,“八百里秦川”大片土地出現鹽鹼化和沼澤化。

1962年,水電部在鄭州召開會議決定,並經國務院3月20日批准,水庫的運用開始從“蓄水攔沙”轉向“滯洪排沙”。汛期儘量泄空水庫,暫不考慮發電和灌溉,只保留防禦特大洪水任務。此後庫區淤積有所減緩,但由於水庫導流底孔被堵,庫區淤積“翹尾巴”現象仍在繼續發展。

1964年,經過一場關於三門峽大壩是否要改建,以及如何改建的爭論,周總理在總結報告中說:“當前關鍵問題在泥沙……如不改建,再過五年水庫淤滿後遇上洪水,無疑將會對關中平原有很大影響。不能只顧下游不看中游,更不能說為了救下游,寧可淹關中。”他提出了兩個確保,即確保下游、確保西安。於是,三門峽大壩第一次改建,在黃河兩岸鑿挖兩條隧洞,鋪設四條管道,泄水排沙,即“兩洞四管”方案。

五年後的1969年,大壩第二次改建,將原壩底的8個排水孔全部炸開。這些12年前黃萬里堅決請求“切勿堵死,以備它年泄水排沙起減緩淤積的作用”的泄水孔,後來依然按蘇聯設計用混凝土死死堵上了。而此時為了將它們一一重新打通,付出的是每個孔人民幣1000萬元的代價。

因為公開反對三門峽工程,又在1957年“引蛇出洞”的時候不合時宜地發表了《花叢小語》,黃萬里理所當然地成了右派分子。而這右派帽子竟一戴就是23年。

1971年秋,鄱陽湖清華大學農場因血吸蟲病肆虐停辦。仍戴著“右冠”的黃萬里教授被安排到三門峽大壩工程接受繼續改造,在這裡度過了6年時間——“我上午參加‘學習班’,俯首聽批,下午掃地,晚上可以自己想黃河的事。”就是在工棚昏暗的油燈下,他完成了《論治理黃河方略》等許多重要科學論文。

1978年,清華大學三大右派之一的黃萬里在全校最後一個摘掉了右派帽子,此時他已年近古稀。他沒有任何要求,只希望儘快投入工作:教書、著述。80年代,他又爆發出驚人的能量,完成了一系列在國內外產生了廣泛影響的高水平論文,1989年,黃萬里以78歲高齡,應邀在美國12所大學作巡迴演講,1998年長江洪水後,87歲高齡的他終於獲準給研究生授課。此時他已身患癌症多年,歷經四次手術而大難不死,但他還是十分珍惜這來之不易的授課權。他換了一身白西裝,打上紅領結,莊重地走進教室。

黃萬里出生於上海,他的父親是著名民主人士黃炎培。1932年,黃萬里以優異成績從唐山交通大學畢業,專業是鐵路橋樑工程。中國江河的大洪水讓22歲的黃萬里毅然放棄了橋樑工程師的職位,立志出國改學水利。1934年,黃萬里赴美,1937年,以博士的身份歸來。26歲的黃萬里學成歸來後拒絕了浙江大學、東北大學和北洋大學送來的聘書,他的理由是:他是公費留學,花了老百姓的錢,他要親身參與中國的水利事業,不欠黎民百姓的錢。

他臨終親筆寫下這樣的話:“治江原是國家大事,‘蓄’、‘攔’、‘疏’及‘抗’四策中,各段仍應以堤防‘攔’為主。長江漢口段力求堤固,堤面臨水面,宜打鋼板鋼樁,背面宜石砌,以策萬全。盼注意注意。萬里遺囑2001-8-8手筆候存”

三門峽不能“一庫定天下”

經過幾次改建,三門峽水庫的泥沙淤積問題大為減輕,但是,黃河洪水泥沙並未得到完全控制,下游防洪仍然是一項長期而艱巨的任務,隨著黃河下遊河道逐年淤高,泄洪能力逐年下降,多年承擔防洪減淤重任的三門峽水庫已逐漸淤滿,不能適應防禦特大洪水的需要。為了繼續保證黃河下游安全,“上攔下排,兩岸分滯”的方針出台,即要在三門峽以下興建乾支流工程攔蓄洪水,提高分滯能力,加大下遊河道泄量,排洪入海。

1994年9月12日,小浪底主體工程開工。

小浪底目標是建成後保證近二三十年內下游兩岸廣大地區的安全。而隨著水庫工程即將結束,有關三門峽大壩是否應該敞泄又引起了新一輪的爭論。

一種說法是,小浪底水庫完成後,其主要任務應該是解決下游的防洪減淤問題,替代三門峽水庫承擔防洪、防凌、春灌等任務,而三門峽水庫只在特大洪水時配合滯洪運行。深受泥沙淤積之苦的陝西省,更是希望由此“解放”三門峽,敞泄拉沙,從而徹底解決長期以來的關中平原的泥沙淤積問題。

但是,不同意見也很強烈,理由是依靠小浪底“一庫定天下”絕無可能!小浪底水庫投入運用後,只有與三門峽、陸渾、故縣水庫實行“四庫聯調”,共同發揮作用,才能確保下游安全。如果失去了三門峽這個有力屏障,小浪底的設計目標就難以實現,下游的整個防洪體系也將被徹底打亂。並且如果三門峽敞泄,按照目前的黃河水沙條件,小浪底5到8年即可淤滿!

誰敢輕易拿“解放”三門峽與多變莫測的黃河賭命?由此可知,有關黃河治理的事業還遠遠沒有結束,仍然會有一代又一代的人為著黃河的安瀾做著不懈努力。

反對者做大貢獻

由於三門峽大壩的緣故,每年10月至次年6月庫區蓄水時,黃河便在這裡形成了一個美麗的湖泊,面積約200平方公里。從三門峽大壩至山西芮城大禹渡100公裡間,碧波粼粼,一望無際。而每年的6月至10月,大壩泄洪放水,黃河又恢復了濁浪翻卷、一瀉千里的本來面目,這就是1973年以來實行的獨特運用方式——“蓄清排渾”。即汛期泄洪排沙,非汛期蓄水運用,使“水沙不平衡”變為“水沙相適應”。經過不斷探索運用,“蓄清排渾”獲得了很大成功,三門峽終於發揮出巨大的防洪、防凌、灌溉、供水、發電、減淤、生態等綜合效益。

而三門峽大壩應對泥沙淤積的探索實踐,又無疑為國內外多泥沙河流的治理提供了寶貴的經驗教訓。如今“蓄清排渾”方式已被黃河小浪底、萬家寨、長江葛洲壩等多泥沙河流水利工程成功借鑑。去年,長江三峽工程泥沙淤積難題成為舉世關注的焦點,最終也決定同樣採用“三門峽方式”。就是汛期來沙較多時降低水位泄洪“排渾”,以減少淤積;而汛後即每年10月至次年5月,趁泥沙減少時“蓄清”,以供發電便利航運。

多年來,大批的學生到三門峽實習,大批的國內外專家、學者到三門峽考察,三峽工程的有關部門也親臨三門峽學習取經,黃河三門峽工程儼然成為國內外多泥沙河流治理開發的大學校。用一句話概括——世界泥沙研究看中國,中國泥沙研究看黃河,黃河水庫工程泥沙研究看三門峽。

除此之外,三門峽還留給後人些許精神上的價值:1955年,全國人大通過三門峽工程時,沒有人反對,沒有人棄權,在熱烈鼓掌中一致通過;到了1992年4月,三峽工程即將上馬,全國人大2633名代表,以1767票贊成,177票反對,664票棄權,25人未按表決機器,通過了政府的提案。

對此,我國著名的水電專家、當年“三峽工程的規劃論證”專家領導小組副組長兼技術方面負責人、如今的三峽二期工程驗收專家組組長潘家錚是這樣說的:“我反對全票通過,那個東西靠不住……如果對工程不夠了解,不能確定贊成還是反對,投棄權票也正是一種負責的表現……而有一定的反對票更是正常而且必要的,我們可以從這些反對票裡面來分析,從正面上吸取他的意見。”

“貢獻最大的就是反對者”——的確,對於一項工程利弊得失的爭論,只有聽到了反對的聲音,才能通過那些對不利因素的質疑,發現更多問題,從而解決更多問題。而那些能夠堅持自己觀點的學者,不僅是對學術負責,更是對人民負責,對國家負責。

旅行家指點

大河旅遊

伴隨著萬里黃河第一壩的建設而崛起的三門峽市,位於河南省西部邊緣,豫、晉、陝三省交界處,東連洛陽,南接南陽,西與陝西接壤,北隔黃河與山西相望。三門峽市以山川秀麗、資源豐富而聞名中外。相傳大禹治水,使神斧將高山劈成“人門”、“神門”、“鬼門”三道峽谷,三門峽由此而得名。

三門峽市所在的黃河中游地區是中華民族的發祥地之一。遠在五、六十萬年前,這裡就留下了華夏祖先的足跡;五、六千年以前,已有較大的氏族部落。約在公元前21-公元前11世紀,這裡是夏商王朝統治的中心區域;西周時屬虢國;春秋先屬虢,後屬晉;戰國分屬韓、秦、魏;秦國時置三川郡;西漢改為河南府;漢武帝時置弘農郡;北魏置陝州後一直延續至明清。新中國成立後,設立陝州專署。1957年3月經國務院批准成立三門峽市(省轄市)。1962年改為地轄縣級市。1986年1月經國務院批准升為地級市,現轄3縣(澠池、盧氏、陝縣)、2市(義馬、靈寶)、1區(湖濱),全市總人口210萬。

黃河第一壩--三門峽大壩和源遠流長的黃河歷史文化形成了三門峽市得天獨厚的旅遊資源。

“暢遊黃河”包括:黃河漂流、三門峽大壩、中流砥柱、黃河古棧道等景點。

“訪古知典”包括:仰韶村文化遺址、虢國車馬坑博物館、函谷關、函谷古道、太初宮、函谷碑林、黃帝鑄鼎原、秦趙會盟台、空廂寺、陝州風景區、寶輪寺塔、三門峽博物館等景點。

“縱情山水”包括:甘山森林公園、亞武山風景區、九龍洞風景區、玉皇尖森林公園等景點。

千古雄關,風水寶地

函谷關地處“長安古道”,緊靠黃河,因關在峽谷中,深險如函而得名,從春秋戰國時起,就是“一夫當關,萬夫莫開”的兵家必爭之地,同時也是千百年來海內外道教人士朝聖祭祖的道教聖地,遺留下無數精彩傳說。現闢為古文化旅遊區,1992年,靈寶市政府按照原古關圖形,投資重建了關樓,為雙門雙樓懸山頂式三層建築,樓頂各飾丹鳳一隻,所以又叫“丹鳳樓”。

“西有秦皇兵馬俑,東有西周車馬坑”

三門峽市庫藏文物達5萬餘件,居河南省第2位,其中國家一、二級文物703件。僅西周虢國國君墓地遺址就出土珍貴文物15000餘件,其中被稱為“中華第一劍”的銅柄鐵劍為我國最早的人工冶鐵實物,虢國車馬坑則是目前發現最大的車馬坑。圖為車馬坑博物館內。

華夏古老文明的發祥地

1921年,仰韶文化在三門峽市澠池縣仰韶村首次驚現於世,這支以黃河中游為中心的極為強大的遠古文化,距今約五六千年,以橙紅色或棕紅色繪有深紅或黑色花紋的陶器最惹人注目,所以又被稱為“彩陶文化”,著名的人面魚紋盆即是該文化的傑作。1994年,中、美、英、日等國的考古專家在仰韶村附近的班村,又發現了大量珍貴文物。

民間藝術之鄉

源遠流長的黃河流域歷史、文化是三門峽地區最重要的旅遊資源。這裡地處三省交界,兼有河南、山西、陝西的地方特色,不僅有年代久遠的皮影、剪紙、布製品和麵塑等民間藝術品,還保留著隆重的民間婚俗和社火表演,號稱“中華一絕”的“百佛頂燈”傳統社火,相傳始於唐代,每到春節、正月十五,當地常聚集起上百人的表演隊伍,歌舞慶賀。

黃河主要水利工程

中國知名水利工程

| 中國的水利樞紐工程規模宏偉,綜合效益巨大,舉世矚目。但是,但凡水利樞紐都會或多或少對當地原始生態帶來一些影響,其負面影響與其巨大的正面效益孰重孰輕?讓我們在編輯與閱讀詞條中尋找答案…… |