簡介

三門峽大壩

三門峽大壩 雄偉的三門峽大壩

雄偉的三門峽大壩形成了黃河古文化特色的整體,具有獨特的觀賞品位。特別是冬春蓄水季節,高峽平湖,碧波蕩漾;夏日泄洪期間,濁浪滔天,一瀉千里。水庫所呈現出的冬、夏兩季截然不同的獨特景觀,引來無數遊人讚嘆,堪稱人們參觀、旅遊、休閒、避暑的理想勝地。

建設緣由

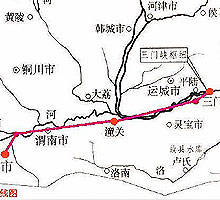

三門峽大壩的位置

三門峽大壩的位置黃河上的第一座大壩選擇建在三門峽,是因為三門峽具備當時建壩的多種有利條件:一是三門峽谷是黃河中遊河道最狹窄的河段,便於截流;二是黃河三門峽谷水流湍急,建壩後容易發電;三是三門峽谷屬石質峽谷,地質條件優越;四是人門、鬼門、神門三島屬岩石島結構,可作為壩基,有利於施工導流;五是三門峽位於黃河中游的下段,是黃河上的最後一道峽谷,攔洪效果最佳;六是控制流域面積大,能最大限度減輕下游水害。

歷屆領導重視

周總理視察三門峽大壩工地

周總理視察三門峽大壩工地立項之初

三門峽立項之初就遭到陝西方面的堅決反對,當時陝西不少政府官員通過多種渠道力陳此項目對陝西的影響。其實早在1955年第一屆全國人民代表大會第二次會議上,前蘇聯專家提出的“高壩大庫”的三門峽水利工程方案雖然被全票通過,但同時也遭到了清華大學水利專家黃萬里和水電總局實習生溫善章的反對。

1958年,在三門峽工程開工一年後,陝西仍在極力反對三門峽工程。理由是:沿黃流域水土保持好就能解決黃河水患問題,無須修建三門峽工程。但三門峽工程並沒有因此停止。1960年,大壩基本竣工,並開始蓄水。

1961年下半年,陝西的擔憂變成現實:15億噸泥沙全部鋪在了從潼關到三門峽的河道里,潼關的河道抬高,渭河成為懸河。關中平原的地下水無法排泄,田地出現鹽鹼化甚至沼澤化,糧食因此年年減產。1962年,陝西人再也按捺不住,在4月召開的全國人大二屆三次會議上,陝西省代表提交提案,擬請國務院從速制訂黃河三門峽水庫近期運用原則和管理的具體方案,以減少庫區淤積,並保護335米移民線以上居民的生產、生活、生命安全。

在隨後的許多年裡,三門峽工程的運用方式雖幾經調整,但三門峽工程對上游(主要是黃河最大的支流渭河)造成的危害卻仍在繼續。類似的不滿和爭議也就不免時常出現.。

爭議

三門峽大壩的調沙洞

三門峽大壩的調沙洞1962~1968年.淤積和第一次改建。從1960年三門峽水庫首次使用,到1962年3月,一年半以來,水庫中已經淤積泥沙15.3億噸,遠遠超出預計。潼關高程抬高了4.4米,並在渭河河口形成攔門沙,渭河下游兩岸農田受淹沒和浸沒,土地鹽鹼化。為此,1962年2月,水電部將原來的“蓄水攔沙”運用方式改為“滯洪排沙”,但由於泄水孔位置較高,泥沙仍有60%淤積在庫內,但潼關高程並未降低。而下泄的泥沙由於水量少,淤積到下遊河床。為此,8月20日~9月1日,水電部召開座談會,進行改建論證。最後,確定在左岸增建兩條泄流排沙隧洞,改建5~8號四條原發電引水鋼管為泄流排沙管道,以加大泄流排沙能力,解決泥沙淤積的燃眉之急。

1969~1979年.洪水與第二次改建。第一次改建後,樞紐的泄流規模增大了一倍,緩解了水庫的嚴重淤積,但仍有20%來沙淤在庫內。潼關以上庫區和渭河仍在淤積。尤其是1967年,黃河倒灌,渭河口8.8米長的河槽全被淤塞,1968年渭河在華縣一帶決口,造成大面積淹沒,關中平原仍然受到嚴重威脅。根據周恩來的指示,1969年6月,由河南省革委會主持,在三門峽召開了晉、陝、豫、魯四省會議。同年12月17日,水電部軍事管制委員會下發了《轉告國務院批准三門峽工程改建方案的意見》。當月,三門峽樞紐第二次改建工程開工。經過方案細節的爭論,1970年至1972年,相繼打開溢流壩1~8號原施工導流底孔;將電站1~5號發電機組的進水口底檻高程由300米下臥至287米,改為低水頭髮電。1973年至1979年5台機組相繼併網發電。

1986年後.擴大發電規模,問題再起1977年,河南省電力工業局成立了三門峽水力發電廠。1983年經水電部批准正式建立了三門峽水利樞紐管理局,開始提出改革與經營的口號:“工程管理為基礎,電力生產為支柱,綜合經營大發展,企業才能邁大步。”與此同時,管理局開始繼續實施泄流工程二期改建,相繼打開溢流壩9~10號原建的施工導流底孔,增設一門一機,門槽改建,6號、7號泄流排沙鋼管擴裝為發電機組。2000年前進一步打開11號、12號底孔,至此,12個導流底孔全部打開。改建工程至今尚未完全結束。而從1986年開始,潼關高程開始再次抬高.

再起波瀾

2003年水災

2003年水災隨著改建增建的進行,樞紐泄流規模也由315米時的每秒3084立方米逐步增加到了每秒9701立方米。水庫運用方式也由“蓄水攔沙”先改為“滯洪排沙”,之後進一步改為“蓄清排渾”,調水調沙控制運用,對水量和泥沙進行雙重調節,一般水沙年份水庫可以達到沖淤平衡,可以保持長期有效庫容,為水庫的可持續利用和發展奠定了堅實的基礎。取得的經驗也為三峽及小浪底水利樞紐廣泛採用,許多國內外水利專家都為之讚嘆。

巨大貢獻

三門峽水庫是黃河上修建的第一座以防洪、防凌、供水、灌溉、發電為目標的綜合大型水利樞紐。40多年來,通過水庫的調節,為黃河下游防洪防凌安全、沿黃河城市工業和農業用水、下遊河道及河口地區生態平衡等,作出了巨大貢獻,在水庫調度、機組抗磨蝕等方面取得了豐碩的成果,為多泥沙河流水庫如何長期保持有效庫容、長期保持水庫壽命,探索出了成功的方法。三門峽水電站現有裝機40萬kW,年發電能力可達14億kW·h。自1973年12月第一台機組發電至今,已累計發電235.2億kW·h,創產值約20億元。

重審

40多年來作出了巨大貢獻

三門峽水庫是黃河上修建的第一座以防洪、防凌、供水、灌溉、發電為目標的綜合大型水利樞紐。40多年來,通過水庫的調節,為黃河下游防洪防凌安全、沿黃河城市工業和農業用水、下遊河道及河口地區生態平衡等,作出了巨大貢獻,在水庫調度、機組抗磨蝕等方面取得了豐碩的成果,為多泥沙河流水庫如何長期保持有效庫容、長期保持水庫壽命,探索出了成功的方法。

三門峽水庫的去留問題又被提出

小浪底水庫投入運用後,黃河下游“上攔下排、兩岸分滯”的防洪工程體系日趨完善,對幹流洪水的控制,由過去三門峽樞紐單庫奮戰,變成了三門峽與小浪底聯合調控,小浪底水庫成為直接控制下游洪水的重要樞紐。在此背景下,部分專家學者又一次提出了三門峽水庫的去留問題,廢除、炸壩、敞泄、停運等不一而足的觀點再一次叫響。隨著小浪底水庫的建成,提高了對黃河下游洪水的控制能力,原來由三門峽、故縣和陸渾水庫承擔的任務將有比較大的調整,需要對現有資源進行整合,但無論怎樣調整與整合,都不應是迎新棄舊,用新庫替代老庫。當然,在新的情況下,對三門峽水庫的歷史地位和在今後黃河治理與開發中的作用,也需要重新審視和定位。

在我國的水利建設史上,沒有一個工程像三門峽這樣,從工程設計到建設,從運行到管理,歷經曲折,既有規劃、決策的教訓,也有建設和運行管理的經驗,坎坎坷坷,風風雨雨,不時成為全國水利界乃至全社會關注的焦點。

規劃階段“三起三落”

規劃階段就一波三折“三起三落”,直到1955年7月30日由全國人大一屆二次會議通過了《關於根治黃河水害和開發黃河水利的綜合規劃的決議》,修建三門峽工程的決策才終於形成。圍繞樞紐是按“蓄水攔沙”還是“攔洪排沙”設計方案,又進行了長達一年半的爭論。

投入運用不久就進行兩次改建

規劃和設計的先天不足,迫使工程在投入運用不久就不得不進行兩次改建,三次改變運用方式。1964年12月決定在樞紐的左岸增加兩條泄流排沙隧洞,將原建的5~8號4條發電鋼管改為泄流排沙鋼管,簡稱為“兩洞四管”。1969年6月又決定實施第二次改建,挖開1~8號施工導流底孔,1~5號機組進水口高程由300米降到287米。1990年之後,又陸續打開了9~12號底孔。

三門峽的經驗為三峽及小浪底廣泛採用

隨著改建增建的進行,樞紐泄流規模也由315米時的每秒3084立方米逐步增加到了每秒9701立方米。水庫運用方式也由“蓄水攔沙”先改為“滯洪排沙”,之後進一步改為“蓄清排渾”,調水調沙控制運用,對水量和泥沙進行雙重調節,一般水沙年份水庫可以達到沖淤平衡,可以保持長期有效庫容,為水庫的可持續利用和發展奠定了堅實的基礎。取得的經驗也為三峽及小浪底水利樞紐廣泛採用,許多國內外水利專家都為之讚嘆。

鄭州會議精神

2003年10月11日,水利部召集相關省市及專家學者,在鄭州召開“潼關高程控制及三門峽水庫運作方式專題調研會”。水利部副部長索麗生指出,有必要對三門峽水庫的運行方式進行調整,三門峽水庫的防洪、防凌、供水等功能可由小浪底水庫承擔。