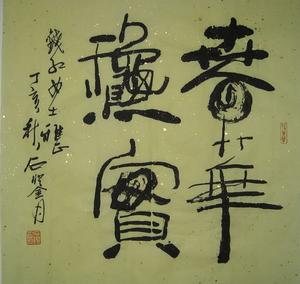

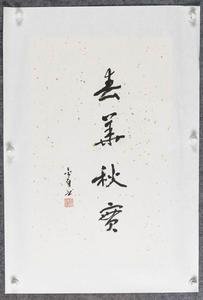

《春華秋實》

《春華秋實》作品簡介

老舍的“龍鬚溝”真實地反映了新舊社會的變化;“春華秋實”描繪了對資產階級不法行為的鬥爭;胡可等描寫抗日戰爭的“戰鬥里成長”, 在創造新英雄人物形象上取得了顯著成就;杜印等的“在新事物的面前”和李慶星升等的“四十年的願望”刻畫了工業建設中的英雄人物;天津搬運工人在文藝工作者協助下寫出了“六號門”,歌頌搬運工人反對封建把頭的鬥爭及勝利。在獨幕話劇創作中,也出現了“婦女代表”等比較生動活潑的作品。最近東北區第一屆戲劇、音樂、舞蹈會演中出現了若干反映工農業生產建設題材的新劇本,其中安波的“春風吹到諾敏河”是較為突出的一個。

作品以話劇為主,有《春華秋實》、《西望長安》、《紅大院》、《女店員》等,以刻畫北京市民告別舊生活、迎接新時代的精神歷程的作品較為成功。他還寫有散文《我熱愛新北京》。自50年代後半期起,老舍在話劇《茶館》、《義和團》(又名《神拳》)和小說《正紅旗下》(未完成)等作品中,轉而描繪近代北京的歷史風雲。《茶館》以一座茶館作為舞台,展開了清末戊戌維新失敗、民國初年北洋軍閥盤踞時期、國民黨政權崩潰前夕3個時代的生活場景和歷史動向,寫出舊中國的日趨衰微,揭示必須尋找別的出路的真理。老舍的話劇藝術在這個劇本中有重大突破。《茶館》是當代中國話劇舞台最享盛名的保留劇目,繼《駱駝祥子》之後,再次為老舍贏得國際聲譽。

作者簡介

老舍

老舍老舍一生寫了約計800萬字的作品。主要著作有:長篇小說《老張的哲學》、《趙子曰》,《二馬》、《貓城記》、《離婚》、《牛天賜傳》、《文博士》、《駱駝樣子》、《火葬》、《四世同堂》,《鼓書藝人》、《正紅旗下》(未完),中篇小說《月牙兒》,《我這一輩子》,短篇小說集《趕集》、《櫻海集》,《蛤藻集》、《火車集》、《貧血集》,劇本《龍鬚溝》、《茶館》,另有《老舍劇作全集》,《老舍散文集》、《老舍詩選》、《老舍文藝評論集》和《老舍文集》等。老舍以長篇小說和劇作著稱於世。他的作品大都取材於市民生活,為中國現代文學開拓了重要的題材領域。他所描寫的自然風光、世態人情、習俗時尚,運用的民眾口語,都呈現出濃郁的“京味”。優秀長篇小說《駱駝樣子》、《四世同堂》便是描寫北京市民生活的代表作。他的短篇小說構思精緻,取材較為寬廣,其中的《柳家大院》、《上任》、《斷魂槍》等篇各具特色,耐人咀嚼。他的作品已被譯成20 余種文字出版,以具有獨特的幽默風格和濃郁的民族色彩,以及從內容到形式的雅俗共賞而贏得了廣大的讀者。

名詞解釋

《春華秋實》

《春華秋實》解 釋 華:同“花“。春天開花,秋天結果。比喻人的文采和德行。也比喻事物的因果關係。

出 處 晉·陳壽《三國志·魏志·邢顒傳》:“(君侯)采庶子之春華,忘家丞之秋實。

用 法 複句式;作主語、分句;用於比喻句

示 例 峻青《秋色賦》:“~,沒有那浩蕩的春風,又哪裡會有這滿野秋色和大好的收成呢?

近義詞 開花結果

反義詞 華而不實

“春華秋實”有兩種意思:一,比喻事物的因果關係。“華”同“花”。春天開花,秋天結實。引申為先揮汗耕耘、適時播種,後才有豐收的喜悅,這是比較多見的。二,比喻文采與德行。多指因學識淵博,而明於修身律己,品行高潔(相反,若“習近不肖,禮賢不足”,則離“春華秋實”遠矣)。

作品賞析

《春華秋實》

《春華秋實》自然並不是每次嘗試、每部作品都取得了成功。像反映“五反”運動的話劇《春華秋實》、描寫中國人民志願軍英雄業績的長篇小說《無名高地有了名》、歌頌建築工人勞動競賽的話劇《青年突出隊》等作品,雖然作家也曾經親赴朝鮮戰場,到建築工地體驗生活,查閱大量檔案資料,有的還先後易稿十餘次,雖然它們具有一定的時代氣息,也同樣出於作家的政治熱情,由於缺乏生活實感與藝術魅力,或者內容失之單薄,或者失去老舍獨特的創作風格,很難說是上乘之作。

從50年代後半期起,老舍的創作思想出現一些變化。他意識到自己此前過多地從題材本身考慮是否政治性強,而構想到自己對題材的適應程度,因此當自己的生活準備不夠,而又想寫這個題材的時候,就只好東拼西湊,深受題材與生活不一致之苦。

(《題材與生活》)。當然,他始終沒有放棄反映新時代的努力,直到1964年春天和秋天,年邁多病的他還兩次到北京郊區的滿族聚居區體驗生活,準備創作一部描繪滿族人民獲得新生、歌頌黨的民族政策勝利的作品。但他由此作出了還要寫舊的,如歷史題材和反映舊社會生活的作品。新的舊的都寫,也是兩條腿走路”(同上)的選擇。於是,在繼續作為新北京的熱情歌手的同時,再次成為舊北京的冷峻畫家。他陸續創作話劇《茶館》、《義和團》(又名《神拳》)和小說《正紅旗下》,描繪的重心轉向近代北京的歷史風雲。這裡,包含著作家在總結50年代前半期創作得失的基礎上所作出的明智抉擇。

《春華秋實》

《春華秋實》它確實達到了戲劇藝術的極致。《茶館》是當代中國話劇舞台上最優秀的劇目之一。80年代以來,在歐亞一些國家演出時,以其嚴謹的現實主義風格和濃郁的民族特色,征服了外國觀眾,被譽為“東方舞台上的奇蹟”(〔德國〕馬爾蒂那·蒂勒帕波:《東方舞台上的奇蹟》)。寫於60年代初的長篇《正紅旗下》,明顯地帶有自傳的性質,卻又寫出了“殘燈末廟”的大清帝國五光十色的社會風貌,特別是作為清朝統治的特殊支柱的旗人社會在行將覆滅時的分化和沒落。在這以前,老舍已經在《四世同堂》和《茶館》中寫到過旗人的形象,在這部小說中全面展開了旗人社會“獨具風格的生活方式:有錢的真講究,沒錢的窮講究。生命就這么沉浮在有講究的一汪死水裡”的典型環境,把他的批判指向自己所隸屬的民族在特定歷史時期的普遍弱點。《茶館》和《正紅旗下》都充分發揮了老舍作為北京風俗世態畫家的特長。前者更多地顯示出諷刺的鋒芒,不時爆發出如火的憤懣和嚴正的斥責;後者往往夾雜著諧。

寫作背景

《春華秋實》

《春華秋實》在新中國清新溫暖的氛圍中,老舍靈感如潮,佳作頻出,他的藝術才華得到了充分發揮。在他的創作過程中,周恩來始終給予了他熱情的關注。他鼓勵老舍多寫自己熟悉的事物,從創作計畫到創作內容都給予具體指導。每當老舍的一部新劇上演,周恩來總會在百忙中抽空去觀賞,而且從劇本到演出,都會提出許多中肯的意見。

老舍不斷得到周恩來的指導,在創作他不很熟悉的政治題材作品時,尤其如此。老舍在創作《春華秋實》這部劇本時,由於對所描述的社會階層不熟悉,感覺寫作難度很大,無法輕鬆自如地把握。為此,周恩來就幫助他一個人物一個人物地進行分析,找出問題,兩人經常討論至深夜。

《春華秋實》反映了在社會主義條件下,中國的民族資產階級具有的兩重性。周恩來向老舍詳盡地解釋了黨對民族資產階級的政策,指出不能因為強調對資本家的鬥爭和限制的一面,而忽略了在社會主義制度下資本家經過鬥爭還有願意接受改造的一面。他還提醒老舍,切不可把這齣戲變成政治宣傳。他希望老舍放手按照自己的風格寫作,用自己所擅長的幽默語言把戲寫出來。他說,民眾需要的是一出有血有肉的戲,一部真正的藝術品。

周恩來還經常提醒和鼓勵老舍制訂新的寫作計畫。常常可以聽到老舍對劇院的同志這樣說:“總理又給我出新題目了。”往往這就又將引出一部新話劇來。可以說,老舍每一部作品的誕生都滲透著周恩來的心血。

在老舍的後期劇作中,周恩來最推崇《茶館》。他特別讚賞第一幕,認為情節動人,表演精彩,藝術感染力強。他說,應該讓年輕一代人看看《茶館》,讓他們知道在舊中國世道的黑暗。他認為,年輕人都應該對舊社會有形象的了解,光靠講道理是不夠的。幾年以後,周恩來又看了一次《茶館》。散場後,他把老舍和演員請到一起,重提教育青年人的問題。他說,這部戲應該給青年人一個啟示:要他們想一想,到底什麼是歷史前進的動力,誰是歷史的主人公。雖然劇本後來作了修改,增加了學生運動的場面,但周恩來覺得還不夠理想。他說,從近代歷史上選擇什麼事件作為典型搬上舞台,還值得好好研究,並特別希望老舍仔細推敲斟酌一下。可惜,後來他們兩人誰也沒有顧得上這件事。

《春華秋實》

《春華秋實》有一次,周恩來在中南海紫光閣召開文化工作座談會。會上,老舍談到自己想去新疆石河子軍墾農場住些日子,體驗生活。周恩來出於對他身體的關心,馬上插話說:“你年紀大了,腿腳又不方便,邊疆地區條件又比較艱苦,怕不適應。也不一定跑那么遠去體驗生活,可以選近一點兒的地方,也可以不蹲下來,走馬觀花也是一種方式。”話說出口,周恩來立即感覺自己打斷了老舍的話,馬上表示歉意:“噢,我打斷了你的發言,對不起,請接著談。”老舍看了周恩來一眼,提高了聲音,笑著說:“話都給你說完了,我還說什麼!”一句話,說得大家都笑了。

周恩來與老舍之間總是坦誠相見。一次宴請朝鮮朋友時,老舍酒興大發,喝得不省人事。周恩來知道後,毫不客氣地批評了他。老舍一回家就對妻子說:“今天我挨了好一頓批評。”從此,老舍再也沒喝醉過酒。當然,也有老舍“將”周恩來的時候。在一次人大會議上,老舍登台直言不諱地發言說,會議太多,簡直成了災,擠了寫作時間,請求免去他的社會兼職,好空出時間靜下來多寫幾個劇本。周恩來後來在政協的一次會議上說:“老舍同志有一次在全國人大代表大會上‘將’了我一‘軍’,要求給他安排些時間搞業務。對這部分同志要加以照顧,不要搞得太緊張。”

周恩來與老舍交往,還表現在生活中無微不至的關懷。周恩來經常光顧老舍的住處“丹柿小院”,同他談創作,聊生活。

戲劇創作

《春華秋實》

《春華秋實》戲劇的舞台空間是現實生活場景與虛擬藝術空間的統一,是有形與無形的結合,是想像與現實的融合。西方古典戲劇的“三一律”原則規定一場戲必須在同一個地點,這與中國戲曲場景形式不同。中國的戲劇場景是對真實的生活場景的模擬,它可以通過幕啟幕落更換場景。老舍對中國戲曲的印象,以及小說家的慣性思維,使他在一個很長的時期里被舞台空間問題所困擾。1950年,老舍寫《龍鬚溝》時,舞台空間與現實生活場景發生了矛盾:如何把一個臭水溝搬到舞台上?老舍說:“靈機一動,我抓住了這個小雜院,就教它做我的舞台吧!” (12)他開始模糊地意識到舞台的虛擬性。他通過寫龍鬚溝附近的居民,特別是通過寫深受其害的程瘋子,讓觀眾感覺到了臭水溝的存在,臭水溝本身並沒有在舞台上出現,而是被藏在了幕後。他在劇本的場景中對臭水溝作了細緻的描述,這仍然是寫小說的習慣。這次實踐使老舍學會了台上台下和幕前幕後的結合,舞台場景比過去集中,舞台空間也得以拓展和延伸。老舍寫話劇《春華秋實》時也遇到了同樣的問題。老舍說:“為了描寫逼真,我把資本家放在一間不體面的小屋裡,一會兒進來一個人,一會兒進來兩三個人,跟他講理,交代政策。我忘了這么進來出去,像戲不像戲,也忘了場面好看不好看。不錯,在這使人悶氣的小屋裡,的確交待明白了政策,可是怎看怎不像戲。它使觀眾的眼與耳都感到不舒服。

《春華秋實》

《春華秋實》 《春華秋實》

《春華秋實》老舍早期話劇場景較多安排在客廳和書房,表現一個家庭、幾個人物,劇情圍繞一條線索進行。《茶館》的舞台空間拓展開了,劇中上場的人物達七十餘人,同時有幾條線索穿插進行。第一幕有很多頭緒,常四爺被抓走了,康順子賣給了龐太監,他們的命運究竟如何,都留給了幕後,留給幕後其實也就是留給了觀眾。《茶館》只有三幕,但時間跨度近半個世紀,幕後的戲給觀眾保留了豐富的想像空間,中間的空白都由觀眾的想像來填補。舞台的有形空間和無形空間相結合,豐富了話劇的容量。總的看來,老舍話劇的舞台空間從小到大,從狹窄到開闊;舞台地點的設定從家庭的客廳到公共場所,舞台容納的人物從幾個人到幾十個人;戲劇衝突從內到外,從寫個人的性格到寫民族的命運和歷史。老舍的舞台視野逐漸拓展開來。

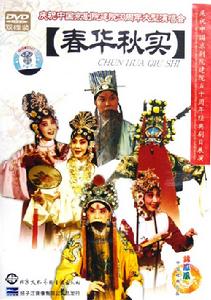

影視信息

春華秋實—欄目劇照

春華秋實—欄目劇照據悉,本期節目是欄目組專門為陳琳、楊坤姐弟打造而成。在友情大考環節,互考陳楊兩人對對方的熟悉程度。在“初試啼聲”環節,陳、楊兩人坦誠自曝自己的“第一次”。陳琳首張專輯《你的柔情我永遠不懂》主打歌緣自一次搖滾PARTY,楊坤第一次錄歌時只有三句歌詞的廣告歌,而第一張專輯《無所謂》的成功,竟然是因為咽喉手術後一度對歌唱絕望的個性嗓音,真可謂因禍得福。在現場,陳琳版的《無所謂》、楊坤版《愛我愛的》不僅翻唱得有板有眼,還加入了舞台動作的全程再現。

老舍主要作品名錄

老舍(1899.2.3~1966.8.24),字舍予,原名舒慶春,另有筆名絮青,鴻來、非我等,老北京人,滿族,中國現代小說家、劇作家、著名作家,1951年,老舍因創作優秀話劇《龍鬚溝》而被授予“人民藝術家”的稱號 。“文化大革命”初期因被迫害而棄世。

他的作品大都取材於市民生活,為中國現代文學開拓了重要的題材領域。他所描寫的自然風光、世態人情、習俗時尚,運用的民眾口語,都呈現出濃郁的“京味”。優秀長篇小說《駱駝祥子》、《四世同堂》便是描寫北京市民生活的代表作。他的短篇小說構思精緻,取材較為寬廣,其中的《柳家大院》、《上任》、《斷魂槍》等篇各具特色,耐人咀嚼。他的作品已被譯成20餘種文字出版,以具有獨特的幽默風格和濃郁的民族色彩,以及從內容到形式的雅俗共賞而贏得了廣大的讀者。老舍一生寫了約計800萬字的作品,主要著作有: