簡介

話劇《茶館》是人民藝術家老舍先生創作的一部不朽的名著,1957年完成;1958年由北京人民藝術劇院首排,此劇以茶館作為社會縮影,透過半個世紀的世事變化,由70多個角色演出各階層人民的生活局面。

故事講述了茶館老闆王利發一心想讓父親的茶館興旺起來,為此他八方應酬,然而嚴酷的現實卻使他每每被嘲弄。最終被冷酷無情的社會吞沒。經常出入茶館的民族資本家秦仲義從雄心勃勃搞實業救國到破產;豪爽的八旗子弟常四爺在清朝滅亡以後走上了自食其力的道路。故事還揭示了劉麻子等一些小人物的生存狀態。全劇以老北京一家大茶館的興衰變遷為背景,向人們展示了從清末到抗戰勝利後的50年間,北京的社會風貌及各階層人物的不同命運。

作者簡介

老舍(1899年-1966年),享年67歲,原名舒慶春,字舍予(姓氏一拆為二),滿族,北京人。1899年2月3日出生在北京西城小羊圈胡同(現名小楊家胡同),一個滿族城市貧民家庭。現代著名作家、傑出的語言大師,被譽為“人民藝術家”。

1913年考入北京師範學校。1918年畢業於北京師範學校,擔任過國小校長、郊外北區勸學員等職。1925年,老舍第一個長篇《老張的哲學》問世。

1934年夏到青島山東大學任中國文學系教授。1936年夏辭去教職,專事文學創作。1946年3月應美國國務院邀請赴美講學一年,期滿後,留美寫作。1949年底返回北京。曾任政務院文教委員會委員、政協全國委員會常務委員、中國文聯副主席、中國作家協會副主席及書記處書記、中國民間文藝研究會副主席、中國劇協和中國曲協理事、北京市文聯主席等職。1966年被“四人幫”迫害致死。

寫作背景

3 話劇《茶館》

話劇《茶館》內容梗概

《茶館》

《茶館》在滿清王朝即將滅亡的年代,北京的裕泰茶館卻依然一派“繁榮”景象:提籠架鳥、算命卜卦、賣古玩玉器、玩蟈蟈蟋蟀者無所不有。

年輕精明的掌柜王利發,各方照顧,左右逢源。然而,在這個"繁榮"的背後隱藏著整個社會令人窒息的衰亡:洋貨充斥市場、農村破產、太監買老婆、愛國者遭逮捕。

到了民國初年,連年不斷的內戰使百姓深受苦難,北京城裡的大茶館都關了門,唯有王掌柜改良經營,把茶館後院辟成租給大學生的公寓,正廳里擺上了留聲機。儘管如此,社會上的動亂仍波及茶館:逃難的百姓堵在門口,大兵搶奪掌柜的錢,偵緝隊員不時前來敲詐。

又過了三十年,已是風燭殘年的王掌柜,仍在拚命支撐著茶館。日本投降了,但國民黨和美帝國主義又使人民陷入了內戰的災難。吉普車橫衝直撞,愛國人士慘遭鎮壓,流氓特務要霸占王掌柜苦心經營了一輩子的茶館。王利發絕望了。這時,恰巧來了兩位五十年前結交的朋友,一位是曾被清廷逮捕過的正人君子常四爺,一位是辦了半輩子實業結果徹底垮了台的秦二爺。三位老人撒著撿來的紙錢,悽慘地叫著、笑著。最後只剩下王利發一人,他拿起腰帶,步入內室,仰望屋頂,尋找安然了結一生的地方。”

藝術特色

《茶館》的人物塑造好,生活氣息濃,語言特別精彩、簡潔、生動、傳神、雋永,達到了爐火純青的藝術化境。它把深邃的思想寓於樸素無華的藝術之中,是現實主義戲劇的新開拓和巨大成就。在《茶館》中,老舍成功地實踐了他一向為自己規定的3個方面的藝術追求:

①寫自己真正熟悉的人和事,熟悉到什麼程度呢?熟悉筆下“人物的全部生活”;

②寫作時眼睛要老盯住筆下的人物不放,“不能因事而忘了人”;

③人物的對話必須是真正性格化的語言,“話到人到”,“開口就響”,“聞其聲知其人”。

《茶館》於1958年3月由北京人民藝術劇院在北京首演,導演焦菊隱、夏淳,主要演員有于是之、鄭榕、藍天野等。《茶館》的演出極為成功,充分展示了老舍作品所獨有的“京味”風格。《茶館》是老舍戲劇創作的頂峰,也是中華人民共和國成立後的話劇精品之一。

人物形象

《茶館》

《茶館》秦仲義是個民族資本家。戊戌變法失敗後國勢衰落,他憑著一顆報國之心,變賣祖業創建工廠,想實業救國。他耗盡40年的心血辦起不小的企業,覺得這樣就足可以“富國裕民”。他錯了,抗戰剛結束,他的產業就被政府沒收了,當局不但沒有接著好好辦廠,還把機器當成碎銅爛鐵給賣掉了。眼看著工廠的廢墟,秦二爺痛心疾首,怨氣衝天:“全世界,全世界找得到這樣的政府找不到?”他的人生結論比王利發的還慘:“……應當勸告大家,有錢哪,就該吃喝嫖賭,胡作非為,可千萬別乾好事!”秦仲義有過比王利發大得多的生存能力,他立志變革中國現實,可是,他的人生也沒能逃脫世道的鉗制,半封建半殖民地的制度,帝國主義、封建寡頭和官僚買辦共同控制的國家經濟形勢,沒給他留下一丁點兒施展的空間。何況,他自視高人一頭,跟大眾無法溝通感情。他在黑暗歲月里單挑獨鬥了一輩子,終於慘敗下來,也是必然的。

《茶館》

《茶館》作品思想

《茶館》

《茶館》這種“剪影式”的新嘗試,展現了清末社會的眾生相,深刻地反映了帝國主義的滲透、侵略和封建統治的荒淫、腐敗所造成的農民破產,市民貧困和社會黑暗。表明了中國封建社會的末日即將來臨。

從欣賞老舍作品的角度看作者語言上的幽默風格。作品寫了“那些年代的啼笑皆非的形形色色”。作者把對黑暗社會的諷刺、批判與強烈的愛國熱情和對勞動人民的同情聯繫起來,在微笑中蘊藏著嚴肅和悲哀,這和寓莊於諧的幽默風格,給讀者留下了深長的回味和思考。如唐鐵嘴誇耀自己抽白面的對話,看起來滑稽可笑,卻會激起人們對帝國主義侵略的仇恨;王利發問報童“有不打仗的新聞沒有”,也像一句玩笑話,都表現出人民對動盪時局的不滿;又如松二爺看見宋恩子和吳祥子仍穿著灰色大衫,外罩青布馬褂說:“我看見您二位的灰大褂呀,就想起了前清的事兒!”。表現出松二爺的懷舊情緒,也諷刺了辛亥革命的不徹底。

紀念場所“老舍茶館”

老舍茶館

老舍茶館老舍茶館是以人民藝術家老舍先生及其名劇命名的茶館,始建於1988年,現有營業面積2600多平方米,集書茶館、餐茶館、茶藝館與一體的多功能綜合性大茶館。在這古香古色、京味十足的環境裡,您每天都可以欣賞到一台匯聚京劇、曲藝、雜技、魔術、變臉等優秀民族藝術的精彩演出,同時可以品用各類名茶、宮廷細點、北京傳統風味小吃和京味佳肴茶宴。自開業以來,老舍茶館接待了近47位外國元首、眾多社會名流和200多萬中外遊客,成為展示民族文化精品的特色“視窗”和連線國內外友誼的“橋樑”。

前門四合茶院是老舍茶館弘揚京味文化和茶文化的又一嶄新手筆。它以古老經典的北京傳統建築四合院為形,以博大精深的茶藝之道為神,融合雍容貴氣的京城之韻,創造了一個您夢想中的茶藝館。在這裡,只有悠閒與寧靜,只有輕鬆與自在,聽悠揚的古箏,看精湛的茶藝表演,品馨香的好茶,享茶中偷來的半日悠閒。

一個社會可以被老舍先生縮小投影到小小的茶館之中,在這個說小不小說大不大的舞台上,市井小民成了主角,而那串場的三個主角——王掌柜、秦二爺和常四爺,除了掌柜是在每幕都出場串起一個個故事之外,秦二爺和常四爺的生活變遷反而被放在了幕後。但是仔細咀嚼這幾個人的遭遇,其實恰恰是最能反映那個動盪年代中人們的無奈。王掌柜處處小心,處心積慮經營著裕泰茶館,到頭來茶館還是要被霸占而無奈自盡;秦二爺年輕時強幹氣盛,一心要實業救國,最後一生的家業被政府沒收化為灰燼;常四爺為人耿直愛打抱不平,卻因為一句“大清國要完了”坐牢,出獄之後自食其力卻仍然潦倒不堪。這三個人的經歷就是那個民不聊生的時代的最好寫照,雖然筆墨不多,卻最深切的讓人感到那個時代下人們的無奈。

劇中的大腕演員也不少,話說回來很大程度上我也是衝著那幾個演員去的。濮存昕演的常四爺,人物耿直磊落的性格呼之欲出;何冰演的劉麻子,反面角色壞的恰到好處;梁冠華演的王掌柜,雖不是于是之當年的瘦高形象,卻把人物精明到有些油滑的性格表現的淋漓盡致;宋丹丹演的康順子,橫跨五十年時間,從被賣給太監作老婆的小姑娘,到追隨兒子革命而去的老太太,塑造了一個善良堅定的勞動婦女的形象。但是我覺得最出彩的算馮遠征演的松二爺的角色,膽小怕事但是心地善良,處處如履薄冰卻放不下面子自食其力,他塑造的這樣一個舊貴族的形象讓人忍俊不禁又嘆息連連。

這次演出沿用了老導演焦菊隱的布景設計和結尾處理。把茶館的日趨破敗在細節之中展現出來,而結尾處由三個老頭拋紙錢作升華更是給全劇以點睛之筆。

作品評價

《茶館》

《茶館》《茶館》成為北京人民藝術劇院重要的保留節目,也是中國話劇第一次出國的劇目。1980年9月至1983年 10月,劇院應邀先後赴聯邦德國、法國、瑞士、日本演出《茶館》,反響強烈。 1986年4月,《茶館》在香港演出獲得成功後,又代表中國戲劇界應邀赴加拿大參加國際戲劇節的首輪演出。《茶館》一劇為新中國的話劇藝術帶來國際性的榮譽,它的巨大成功,正如曹禺所說,“這種榮譽首先是老舍先生的。老舍這樣的經典作品,才使‘北京人藝’極有才華的戲劇藝術家們縱橫馳騁於世界舞台,使中國話劇藝術在國際上煥發了奪目的光彩。”

老版《茶館》告別演出

老闆(茶館)廣告

老闆(茶館)廣告1992年7月,老一版《茶館》的告別演出後,老藝術家們紛紛隱退,使此劇幾成絕唱,歷史將它定格在374場的演出紀錄上。1999年10月,以創新著稱的導演林兆華重排了《茶館》,推出梁冠華、濮存昕、楊立新領銜的全新陣容,演出繼續並由此長演不衰。

新版《茶館》中不僅拓寬了舞台空間,突出強調了北京的地域色彩,而且舞台上開放式的舞美風格,也豐富了劇作的象徵意義,尤其是對尾聲的藝術處理,更鮮明地體現了原創劇本的寓意。新版《茶館》的演出,使這部戲的演出場次快速接近500場,成為中國目前演出場次最多的劇目之一。不僅如此,它還飄洋過海,在法國、瑞士、日本、加拿大、新加坡等國家獲得了出乎意料的成功。

《茶館》被吸引是因其經典的內涵

一部好的音樂劇或舞劇長演不衰並不少見,但作為既無歌舞、也無宏大布景和悅耳音樂、吸引觀眾因素相對簡單的話劇而言,能上演數十年不能不說是一個奇蹟。

一鍋老湯、一壺釅茶,一幕震撼人心的人間悲喜劇在百年老店“裕泰大茶館”里上演。40多位演員用他們的歡笑和淚水,演繹著老舍先生蘸著滄桑寫出的舊時代里黑暗的一頁,把一幅沾滿了人世坎坷的老北京歷史民俗畫卷生動地展示在觀眾面前。該劇被譽為“東方舞台上的奇蹟”,至今仍是戲劇教學典範。

延伸閱讀

新版話劇《茶館》觀後記

中學時語文課學習老舍的《茶館》選段的時候,怎么也不會想到有一天能有機會親眼看一看北京人民藝術劇院的演出,更不會想到實現這個願望竟然還是在國外。帕薩迪納市的交通讓我們耽誤了一點第一幕的開頭,實在有些可惜,但是我們很快就被話劇強大的感染力深深折服。去之前稍微複習了一下《茶館》的劇本,看起來不會太吃力。

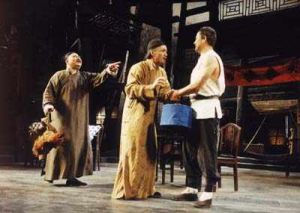

新版《茶館》劇照

新版《茶館》劇照不知老舍先生是不是第一個想到用茶館這樣的地方作為一個舞台來反映一個社會的風貌和衝突的,我看過其他一些小話劇也有類似的構思。而老舍先生筆下的茶館又跨越了五十年的時光,它所反映的已經不僅僅是社會的點和面,而是加入了縱深的時間軸,那是一個立體的時代的變遷。從第一幕的清末戊戌變法失敗後,到第二幕二十年後的民國,再到第三幕又三十年後的抗戰勝利之後,茶館裡的人隨著時間老去,茶館裡發生的事情雖然有著各個時代鮮明的特徵卻又與前後絲絲相扣;情節無論是情理之中還是意料之外,故事無論是讓人會心一笑還是扼腕嘆息,都恰到好處的折射著一個時代的風貌。

一個社會可以被老舍先生縮小投影到小小的茶館之中,在這個說小不小說大不大的舞台上,市井小民成了主角,而那串場的三個主角——王掌柜、秦二爺和常四爺,除了掌柜是在每幕都出場串起一個個故事之外,松二爺和常四爺的生活變遷反而被放在了幕後。但是仔細咀嚼這幾個人的遭遇,其實恰恰是最能反映那個動盪年代中人們的無奈。王掌柜處處小心,處心積慮經營著裕泰茶館,到頭來茶館還是要被霸占而無奈自盡;秦二爺年輕時強幹氣盛,一心要實業救國,最後一生的家業被政府沒收化為灰燼;常四爺為人耿直愛打抱不平,卻因為一句“大清國要完了”坐牢,出獄之後自食其力卻仍然潦倒不堪。這三個人的經歷就是那個民不聊生的時代的最好寫照,雖然筆墨不多,卻最深切的讓人感到那個時代下人們的無奈。

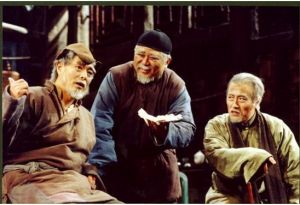

《茶館》劇照

《茶館》劇照劇中的大腕演員也不少,話說回來很大程度上我也是衝著那幾個演員去的,濮存昕演的常四爺,人物耿直磊落的性格呼之欲出;何冰演的劉麻子,反面角色壞的恰到好處;梁冠華演的王掌柜,雖不是于是之當年的瘦高形象,卻把人物精明到有些油滑的性格表現的淋漓盡致;宋丹丹演的康順子,橫跨五十年時間,從被賣給太監作老婆的小姑娘,到追隨兒子革命而去的老太太,塑造了一個善良堅定的勞動婦女的形象。但是我覺得最出彩的算馮遠征演的松二爺的角色,膽小怕事但是心地善良,處處如履薄冰卻放不下面子自食其力,他塑造的這樣一個舊貴族的形象讓人忍俊不禁又嘆息連連。

這次演出沿用了老導演焦菊隱的布景設計和結尾處理。把茶館的日趨破敗在細節之中展現出來,而結尾處由三個老頭拋紙錢作升華更是給全劇以點睛之筆。說到結尾,常四爺在結尾處說了一句話——“我是愛我們的國的,可是誰來愛我呢?”這句話不禁讓我想到含冤自盡的老舍先生,他也是懷著對新生活無比的熱愛創作下這么多傳世之作,可是這樣熱愛生活才華橫溢的一個人卻被逼投湖了卻一生。他的遭遇和他劇中常四爺說的那句話是多么的相似!想到這些,我的淚水不禁濕潤了眼眶。亂世之中,誰能倖免?

《茶館》之所以是經典,不僅在於老舍非常了解舊社會,還在於即使在今天看這個戲,每個觀眾也會不同程度地有所聯想,所以這次的演出版本不求完全一模一樣,只希望觀眾能產生不同的思想活動。

風雨五十年

長演不衰的經典

《茶館》從一九五八年北京人藝焦菊隱導演的首排到二○○八年再次搬上舞台,正好也經歷了兩代演員,三個版本,數輩觀眾的風雨五十年。

《茶館》劇照

《茶館》劇照1980年,《茶館》就曾應邀赴前西德、法國、瑞士三國進行了為期50天的訪問演出,在15個城市一共上演了25場,這也是《茶館》第一次走出國門。據當時扮演“常四爺”的鄭榕回憶,當時在國外的演出取得了意想不到的成功。“在前西德演出結束時,觀眾們都紛紛站起來,一邊跺腳,一邊鼓掌,長達9分鐘。跺腳是他們表示歡迎的最高儀式。

1983年,《茶館》原班人馬又赴日本的東京、大阪、京都和廣島演出。這次演出改變了日本戲劇界因國際關係對中國戲劇的冷淡,促成了有“日本梅蘭芳”之稱的著名演員宇野重吉新中國成立後的第一次率團訪華,更創造了日本戲劇界三巨頭握手言和的神話。

此後的《茶館》開始漫步世界劇壇,創造了一次又一次座無虛席的神話和持久不斷的掌聲。1986年赴中國香港,新加坡、加拿大演出;2005年巡演美國。跨越了語言和文化的《茶館》在國際上好評如潮,更被譽為“東方舞台上的奇蹟”。

在中國的舞台,《茶館》也創造著奇蹟。《茶館》的一票難求,許多新老觀眾都有深刻體會。自1958年首次排演以來,《茶館》被搬上舞台580餘次,以自己的演出實力成為國內話劇市場上長演不衰的經典劇目,不僅作為北京人藝建院四十、五十周年的獻禮劇目,在2007年更是成為國家大劇院戲劇場開張上演的首個劇目,在人藝網站上《茶館》被稱為“鎮院之寶”。

經典如何鑄就?

1958年,老舍在人藝朗讀完他的劇本,時任北京人藝院長的曹禺用英文連說了兩遍“經典”。尤其是劇本的第一幕,被曹禺稱作“是古今中外劇作中罕見的”。寫出了那么多人物,有的出場人物甚至只有一兩句台詞,但是每個人物都能給人留下深刻印象。“老舍用‘小舞台大環境’極精練的筆法寫出了三個時代、整個社會。”鄭蓉說,“《茶館》在國外演出時,就有觀眾反映親身去過中國也沒有比看這部戲對中國的歷史感觸深。”

《茶館》劇照

《茶館》劇照劇本好不是曹禺一個人的感覺,當時在場的所有演員都覺得十分精彩,根據當時人藝實行的“角色申請制度”,大家踴躍申請,都想進劇組,哪怕只有一句台詞也好。

好劇本要有好的導演才能煥發出永久的生命力。焦菊隱與老舍在《龍鬚溝》的成功合作使得老舍堅定地把《茶館》交給了焦菊隱。焦菊隱也沒有讓老舍失望,他全身心撲到《茶館》上,並以自己的創造性和藝術性更加完善了劇本,他說:“戲要給人以希望。”於是,結尾的三個老頭撒紙錢成為了《茶館》的經典。

焦菊隱不但對劇本有著創造性的把握,對於演員的表演也給予了極大幫助。經歷過劇中那個時代的焦菊隱極為熟悉北京貧窮市民的生活,他憑藉生活經歷和舞台經驗不厭其煩地指導演員。而老舍也時常到排演現場親自督戲,根據現場的細緻觀察給演員提建議,遇到演員演得不到位的地方,老舍還親自手把手地教。“松二爺”藍天野至今記得老舍當年如何給他示範清朝末年“請安”的動作。

隨著老一輩演員年齡的增大,《茶館》在1992年演出第374場後,告別舞台。

1999年,林兆華以全新演員陣容新排《茶館》,使得這部幾成絕唱的話劇重現舞台。2005年北京人藝舉行《茶館》建組會,復排焦版,將《茶館》的經典延續。自建組以來,上至導演林兆華下到劇組每個演員,每天都抱著學習的態度,在排練中對著老版《茶館》的光碟仔細研究自己的角色,模仿基礎上再加入自己理解後的創造。

常年戲友、70歲的老潘夫婦說:“不能說哪一版好或差,都很經典,只是感覺不太一樣而已。老版北京味兒足,看得多了感覺很親切,新版有影視風格,生活化更濃些。”說起演員,老潘很來勁:“于是之把王利發演活了,馮遠征把松二爺演得更好了。”

《茶館》能跨越語言和文化的障礙,在世界劇壇上延續經典,鄭榕滿懷敬佩地說:“活的人用表現再現社會現實,老舍先生作為偉大的文學家和藝術家,在仔細研究外國文學的基礎上,創造了中國民族的話劇。”

![《茶館》[話劇] 《茶館》[話劇]](/img/3/393/nBnauM3X1MTO4AjN2cjN1EzNzMTM4kDM0IDMxADMwAzMwIzL3YzL2AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)