簡介

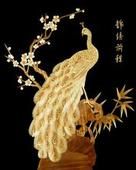

麥稈剪貼

麥稈剪貼麥稈剪貼,又叫麥稈畫,始於隋唐時代的宮廷工藝品,為我國古文化藝術的一塊瑰寶。它和剪紙、布貼同屬剪貼藝術,堪稱中國民間藝術一絕。

從麥子出現在古代中國的那一天起,聰慧的祖先就開始以麥稈為原材料進行藝術創作了。但由於歷史變遷和社會動盪,傳說中的麥稈畫長期以來難覓其蹤,直至秦懷王墓發掘時才出土面世。雖經歷時兩千多年,出土的麥稈畫色澤依然鮮明,令人嘆為觀止。作為賴以生存的主要食品,小麥歷來被人們視為神聖之物,古人祭祀天地就賦予了小麥極高的地位,它象徵豐收和財富。麥稈畫也因此而附加了吉祥高貴的意味。而浦江麥稈剪貼頗具代表性,分布在以浦江縣城為中心的周圍10餘個鄉鎮。隨著產品、技術、人才的交流,浦江麥稈剪貼藝術也流傳到全國各地。

歷史淵源

麥稈剪貼在明代末葉已在浦江縣流行。舊時作為麥稈團扇及麥稈草帽的裝飾,用之代替刺繡,後逐步發展成掛屏、台屏等,到清代已發展成獨立的特色工藝品種,一般作為婚嫁、生日、祝壽、開業、新居等禮品之用。新中國成立後,浦江麥稈剪貼得到飛速發展,1956年,浦江麥稈剪貼開始規模生產並出口國外。1972年,浦江工藝廠推陳出新,改變傳統平貼剪法,採用平面、立體和半立體相結合的製作方法,畫面不僅貼在紙和絲綢上,也可剪貼在竹編工藝品上,既可觀賞,又能實用。題材從花卉發展到鳥獸、蟲魚、人物、風景等,使麥稈剪貼熔繪畫、雕塑、剪貼於一爐,加上詩、書、印的配合,更加出神入化。1978年,浦江麥稈剪貼參加了全國工藝美術展覽,《人民畫報》為此專題介紹了浦江麥稈剪貼畫的風格特點。

上世紀80年代,浦江創作的賀年片、書籤、信插、日曆、日曆牌、台屏、大小掛壁、立地屏風,以及各種動植物型禮品盒、罐、花瓶等23件麥稈剪貼在全國工藝展覽會上展出,引人注目。從此,浦江麥稈剪貼畫名揚四海,被國外人士譽為"迷人的藝術"。

浦江麥稈剪貼工藝在20世紀80年代前後達到發展高峰,全縣共有20餘家麥稈剪貼工藝廠,從業人員達千餘人。產品遠銷歐美、東南亞各國和港澳等地區。

1982年,浦江工藝美術公司在前人的基礎上創立了《雲花牌》麥稈剪貼,使浦江麥稈剪貼進一步得到創新,色彩發展成本色、彩色、水墨色三大類,形制拓展為書籤、掛件、鏡框、屏風、大型掛屏等上百種系列產品,形成色彩與形式多樣化、產品系列化的新局面。1987年,為繼承、保護與弘揚麥稈剪貼這一傳統民族民間藝術,浦江麥稈剪貼藝術家壽雪渭、蔣雲花等編寫出《剪紙、剪貼》一書,成為省市中國小校勞技課教材,1991年獲國家教委一等獎。由此在傳承上從車間授徒發展到用課本與電視到課堂進行教學。1996年,中國民間文藝家協會、聯合國教科文組織鑒於浦江工藝美術公司在民間文化保護、傳承和創作方面成績卓著,授予公司經理蔣雲花女士為"民間工藝美術家"稱號。

如今,浦江有一個能生產色彩與形式多樣化的麥稈剪貼生產基地。

創作特點

浦江麥稈剪貼主體材料是特種大麥稈,它的內在品質和外在觀感都獨具一格。貼畫用的麥稈一般選用大麥稈的第一、第二節,剪下來後未經處理的麥稈叫麥稈管。用來貼畫前要經過浸泡、剖刮、漂白、染色和拼接等幾道工序。首先把剪好的麥稈管放入清水中浸泡10天左右,然後把已經浸泡的麥稈管用刀剖開、刮平。再進行分層,即分成麥稈皮和麥稈肉兩層。麥稈皮颳得越平越好。麥稈皮呈條狀,稱麥稈條。再是用硫磺熏蒸或露天漂白,將麥稈漂白到理想的純度。最後把刮好的麥稈條放入有染料的水上煮沸,撈出後再用清水漂淨、晾乾。麥稈剪貼除了專用的麥稈材料外,還需要輔助材料,如粘合劑、底板等。其常用的工具有筆、刀、尺、鑷子、針等。完成一幅麥稈剪貼一般要經過選稿析圖、描圖貼圖、剪刻和拼貼等幾道工序。

選稿即根據要求選好畫稿,有創作能力的自己設計畫稿。選好畫稿後,對畫稿要進行認真分析,比如畫面結構與顏色等。描圖是用薄紙先描好整體圖,再把整體圖按貼上順序進行分解,然後用薄紙描出分解圖。把各分解圖貼上在剪貼材料上稱貼圖。

剪刻就是把粘有麥稈條的分解圖剪下來,剪刻總的要求是用刀準確,刀口光滑,線條自然。製作任何一幅麥稈剪貼,一定要先剪好各組配件,然後再貼上。其中松針的剪法是先把麥稈片剪成半圓,松針從半圓的中間剪起,再剪兩邊,刀口要直;剪水草時,要把麥稈片剪成桃子形,同松針一樣,先從中間剪起,刀口要略帶弧形;羽毛的剪法:鳥的羽毛也是比較有規律的形狀,分正羽和絨羽兩種。正羽的羽片也可以憑印象記憶剪。除了以上一些剪法外,也可以用工具製作一些配件,如用沖頭沖制開頭較規則的梅花瓣、小動物的眼睛、魚的鱗片等。在某些圖案中,往往用線條來表現物體。如西湖風景中的水紋線、欄桿、大橋等。圖案中的線條可用麥稈剖成細絲進行貼上。剖麥稈絲的方法是用針尖把麥稈條劃成細絲。

麥稈剪貼的最後一步是貼上,貼上的順序是先主後副,先底後表,先內後外,先遠後近。上粘膠有兩種方法,一是左手拿麥稈片,右手拿針或錐子,用針尖挑一點兒粘膠在麥稈片反面塗抹;二是反粘膠放在小玻璃片上,用鑷子夾住麥稈小片,將麥稈片反面往粘膠上輕輕一靠,再在玻璃反上擦幾下,粘膠就均勻了。

浦江麥稈剪貼的色彩與型制的多樣化意味著工藝技術的複雜性與綜合性,各種色調各有技術,各種型制各有工序不同,所以,浦江的麥稈剪貼各種工藝內容非常豐富。

傳承意義

浦江麥稈剪貼藝術是在農耕社會基礎上產生的一種農民藝術,但它在功用的促進下,逐漸發展成為一種特殊的、工藝複雜的、具有較高藝術水準的民間美術。

它有以下3種特徵:突出的自然質感,浦江麥稈剪貼是由特種大麥稈製作而成,它比一般麥稈更具有光潔度;因此,浦江麥稈剪貼利用特種麥稈本身的光澤,使花卉具有陰陽向背、雨露風晴和羽毛蓬鬆的特殊藝術效果。超然的造型理念,浦江麥稈剪貼的造型藝術強調畫面的整體感與渾厚性,強調線條在心理意識上的準確,達到色彩上的逼真與形態上的神似;這種對事物理想化的造型心態,既符合藝術創造要求,又尊重自然,從而突破自然,服從於視覺的觀感,服從於大眾的審美觀,從而突破平凡樊籠的藝術風格,最終達到藝術的升華。強烈的裝飾效果,浦江麥稈剪貼生動的畫面、多變的形象,主要在形式上熔繪畫、剪紙、雕塑等於一爐,在意象上配以詩、書、印,把作品進行高度複雜而又充分合理的組合裝飾。同時運用各種特殊材料進行畫龍點睛式的襯托,如用金絲鑲邊、玻璃珠作眼睛,使作品金碧輝煌,更加出神入化,裝飾手段與效果可謂極致,充分展示與體現出民間藝術家們對裝飾意象的藝術感悟和靈性。

浦江麥稈剪貼是中國麥稈剪貼中形式多樣性、品種系列化,並具有材料特殊、藝術風格獨特的一種典型性的代表,它不僅是研究中國麥稈剪貼歷史文化的重要標本,更是研究中華民族民間文化發展軌跡與流變的活化石。同時,對研究地方民俗意識與觀念都具有重要參考價值。

但是社會生活環境的改變,生活質量的提高對傳統麥稈剪貼的使用產生影響。現代文化形式的多元化及市場國際化的衝擊,使麥稈剪貼的市場被迫壓縮,從而引起一系列連鎖反應,致使麥稈剪貼這一民間藝術瀕臨消亡。目前,浦江僅有一家企業在保留性無效益生產,社會上僅有個別人在偶爾為之。在全國範圍看,從事麥稈剪貼工藝生產的企業約二三十家,且由於麥稈剪貼工藝複雜,民間個體製作者更加寥若晨星。因此,麥稈剪貼工藝瀕危狀態,在一定程度比其他工藝更加嚴重。

隨著社會的進步,非物質文化遺產開始受到人們的重視,浦江當地政府與文化工作者蒐集浦江麥稈剪貼代表性作品進行搶救性保護,目前已將徵集作品全部歸入浦江博物館永久性收藏。當地還以浦江工藝美術公司歷年麥稈剪貼樣品為基礎,籌建浦江麥稈剪貼博物館,同時重視人才培養,根據浦江麥稈剪貼的人才狀況與藝術要求,文化部門積極與浦江工藝美術公司合作,連續進行有關藝術技能培訓活動,取得了較好成效。

潮州麥稈剪貼

潮州麥稈剪貼畫工藝最初以編織物形式出現。鄉村藝人用剛收割的麥稈,織成籃、笠、桌椅、轎子、扇子、駿馬等小工藝品。 .

.2009年入選第三批省級非物質文化遺產名錄。

第二批傳統美術類非物質文化遺產

| 進一步貫徹“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的工作方針,認真做好非物質文化遺產的保護、管理工作,為弘揚中華文化,推動社會主義文化大發展大繁榮做出新的貢獻。 |