基本簡介

艾灸療法穴位

艾灸療法穴位灸法是隨著火的套用而產生的,並在其套用實踐中不斷發展。灸法究竟是何時,由何人發明的已經無從考察。但是,可以肯定地說,早在春秋戰國時期,以艾灸治病就已經很流行了,那么艾灸的出現就應該更早。目前可以看到的艾灸治病的醫案不是記錄在醫書當中,而是記錄在史書《左傳》中。公元前581年,晉景公得了一場大病,於是請當時的名醫,秦國太醫令醫緩來醫治。醫緩檢查晉景公的疾病後說:“疾不可為也,在肓之上,膏之下,攻之不可,達之不及,藥不治焉”。晉朝杜預註解,“攻”指艾灸,“達”指針刺。這段文字是說,醫緩認為晉景公的病治不好了,因為病位於“肓之上,膏之下”,既不能艾灸,也不能針刺,吃藥也治不了了。這也是成語“病入膏肓”的來歷。雖然醫緩沒治好晉景公的病,但是我們可以看到在戰國時期,艾灸就是一種重要的醫療手段了。

以前,認為在醫學專著中,灸法最早見於《黃帝內經》。但是,隨著考古發現,對艾灸的認識也在不斷的修正。1973年在我國湖南長沙馬王堆發掘了三號漢墓,這是一次顛復歷史的重大考古發現。在出土的眾多文物中,發現了3篇記載有關經脈灸法的帛書,是目前見到的《內經》以前的珍貴醫學文獻,也把對中醫艾灸的認識大大提前了。通過這3篇殘缺不全的文字,我們依然能夠窺測遠古先民以火治病的起源、方法和套用。

艾灸法是一種獨立的治療保健方法,起源於中國原始社會,人們利用火以後,被火灼傷,發現具有治病、療傷的效果而逐漸產生的。艾灸法的發明來源於北方。在醫學專著中,最早見於《素問·異法方宜論》:“北方者,天地所閉藏之域也,其地高陵居,風寒凜冽,其民樂野處而覓食,髒寒生滿病,其治宜灸。焫。顧灸焫者,亦從北方來。”說明灸法的套用,同寒冷的生活環境有密切關係。

所謂艾灸療法,是利用艾葉作原料,製成艾絨,在一定的穴位上,用各種不同的方法燃燒,直接或間接地施以適當溫熱刺激,通過經絡的傳導作用而達到治病和保健目的的一種方法。在歷代的針灸著作中,多數將針刺與艾灸並列論述,不過由於灸法對人體易產生灼傷,故逐漸失傳,現在各中醫院的針灸科只見針刺而不見艾灸,實屬中醫的悲哀。近幾年由於中醫養生文化重新興起,人們又重視起具有神奇療效的艾灸療法。尤其是現代艾灸療法的出現,從根本上解決了傳統的艾灸療法的燃燒及污染環境,操作不便,易灼傷患者等難題,使中國博大精深的艾灸療法的普及成為可能。

艾灸穴位療法

常用養生保健穴位

穴位療法

穴位療法足三

里

氣海穴

腎俞穴

膏育俞穴

三陰交

神闕穴

大椎穴

湧泉穴

原料及製法

艾的性能

艾

艾通過長期實踐,人們在很早以前就知道艾是一種灸用最好的原料。現代研究發現,地球上的植物葉子的脈絡惟有艾葉最均勻,早在三千年,聰明的中國人就發現了艾用作灸的原料最為適宜。

蘄艾,是一種中藥,為多年生草本,葉似菊,表面深綠色,背面灰色有茸毛。性溫芳香,五月採集,葉入藥用。以湖北蘄州者為佳,葉厚而絨多,地理位置優越,氣候濕潤,艾草繁密旺盛,最適宜艾灸!

艾葉能宣理氣血,溫中逐冷,除濕開郁,生肌安胎,利陰氣,暖子宮,殺蛔蟲,灸百病,能通十二經氣血,能回垂絕之元陽。用於內服治宮寒不孕,行經腹痛,崩漏帶下。外用能灸治百病,強壯元陽,溫通經脈,驅風散寒,舒筋活絡,回陽救逆。

艾用於灸法,其功效確非我們意想所能及的。艾火的溫熱刺激能直達深部,經久不消,使人發生暢快之感。若以普通火熱,則只覺表層灼痛,而無溫煦散寒之作用。灸法也和針法一樣,能使衰弱之機能旺盛,也能使亢進之功能得到抑制。虛寒者能補,鬱結者能散,有病者能治,無病者灸之可以健身延年。

艾絨的製法

艾絨

艾絨明代藥物學家李時珍在《本草綱目》里說:“凡用艾葉,須用陳久者,治令軟細,謂之熟艾,若生艾,灸火則易傷人肌脈”。因此,必須用陳久的艾葉,而且越陳越好,有“七年之病必求三年之艾”的說法,這也確有道理,因新艾含揮髮油多,燃之不易熄滅,令人灼痛;陳艾則易燃易滅,可以減少灼痛之苦。

艾絨必須預先備制。取陳艾葉經過反覆曬杵,篩選乾淨,除去雜質,令軟細如綿,既成為艾絨,方可使用。而艾絨又有兩種,以上法炮製者為粗艾絨,一斤可得六、七兩,適用於一般灸法。如再精細加工,經過數十日曬,篩揀數十次者,一斤只得二、三兩,變為土黃色者,為細艾絨,可用於直接灸法。現在有機制艾絨成品出售,也是作印泥的原料,用於直接灸法,物美價廉,可以選購。細艾絨用放大鏡一看,好像一堆小毛毛蟲,乾乾淨淨,沒有一點雜質。日本有傳承幾百年的名牌艾絨商家,如東京“釜屋會社”,釜屋牌艾絨有三百多年歷史了。現在主事者是第十一代傳人。還有“三惠貿易會社”等等,他們的貨源多來自中國,釜屋一家一年產艾絨就達十餘噸之多。

艾卷的製法

艾條

艾條艾炷形狀大小及使用的原則。艾葉經過加工以後,稱為艾絨。艾絨做成一定形狀之小團,稱為艾炷, 艾炷燃燒一枚,稱為一壯。

艾炷之形狀大小,因用途不同而各異。如用於直接灸,必須用極細之艾絨,一般如麥粒大,做成上尖底平、不緊不松之圓錐形,直接放在穴位上燃燒;用於間接灸法,可以用較粗之艾絨,做成蠶豆大或黃豆大,上尖下平之艾炷,放在薑片、蒜片或藥餅上點燃。用於溫針灸法則做成既圓又緊、如棗核之大小及形狀,纏繞針柄上燃燒;用於艾卷灸,做成既勻又緊,如蠟燭之大小及形狀的長條,點燃後溫灸之。

每次灸之壯數多少及大小,以病人、病程、病情、病位、補瀉、穴位、有無受灸經驗,是否要求化膿及氣候等等條件而定,大致如下:成人體壯、新病、病重病急、實熱疼痛、病在臟腑者,用瀉法;穴位在腹背四肢、有受灸經驗、化膿灸、氣候寒冷者艾炷宜多宜大;婦女、兒童、年老體弱、久病、病輕病緩、虛寒麻木、病在四肢頭項者,用補法;穴位在頭項、手足末梢、無受灸經驗、非化膿灸者或在天氣炎熱時,艾炷宜少宜小。

操作方法

直接灸

艾灸療法

艾灸療法是將大小適宜的艾炷,直接放在皮膚上施灸。若施灸時需將皮膚燒傷化膿,愈後留有瘢痕者,稱為瘢痕灸。若不使皮膚燒傷化膿,不留瘢痕者,稱為無瘢痕灸。

⑴瘢痕灸 又名化膿灸:施灸時先將所灸腧穴部位,塗以少量的大蒜汁,以增加粘附和刺激作用,然後將大小適宜的艾炷置於腧穴上,用火點燃艾炷施灸。每壯艾炷必須燃盡,除去灰燼後,方可繼續易住再灸,待規定壯數灸完為止。施灸時由於火燒灼皮膚,因此可產生劇痛,此時可用手在施灸腧穴周圍輕輕拍打,藉以緩解疼痛。在正常情況下,灸後1周左右,施灸部位化膿形成灸瘡,5-6周左右,灸瘡自行痊癒,結痂脫落後而留下瘢痕。臨床上常用於治療哮喘、肺結核、高血壓、心腦血管病和瘰癧等慢性疾病。

⑵無瘢痕灸 施灸時先在所灸腧穴部位塗以少量的凡士林,以使艾炷便於粘附,然後將大小適宜的艾炷,置於腧穴上點燃施灸,當灸炷燃剩五分之二或四分之一而患者感到微有灼痛時,即可易炷再灸。若用麥粒大的艾炷施灸,當患者感到有灼痛時,醫者可用鑷子柄將艾炷熄滅,然後繼續易位再灸,按規定壯數灸完為止。一般應灸至局部皮膚紅暈而不起泡為度。因其皮膚無灼傷,故灸後不化膿,不留瘢痕。一般虛寒性疾患,均可此法。

間接灸

是用藥物將艾炷與施灸腧穴部位的皮膚隔開,進行施灸的方法。如生薑間隔灸、隔鹽灸等。

⑴隔姜灸 是用鮮姜切成直徑大約2-3厘米、厚約0.2-0.3厘米的薄片,中間以針刺數孔,然後將薑片置於應灸的腧穴部位或患處,再將艾炷放在薑片上點燃施灸。當艾住燃盡,再易炷施灸。灸完所規定的壯數,以使皮膚紅潤而不起泡為度。常用於因寒而到的嘔吐、腹痛、腹瀉及風寒痹痛等。

⑵隔蒜灸 用鮮大蒜頭,切成厚0.2-0.3公分的薄片,中間以針刺數孔,然後置於應灸俞腧或患處,然後將艾炷放在蒜片上,點燃施灸。待艾炷燃盡,易炷再灸,直至灸完規定的壯數。此法多用於治療瘰癧,肺結核及初起的腫瘍等症。

⑶隔鹽灸 用純淨的食鹽填敷於臍部,或於鹽上再置一薄薑片,上置大艾炷施灸。。多用於治療傷寒陰證或吐瀉並作,中風脫證等。

⑷隔附子餅灸 將附子研成粉末,用酒調和做成直徑約3厘米、厚約0.8厘米的附子餅,中間以針刺數孔,放在應灸腧穴或患處,上面再放艾炷施灸,直到灸完所規定壯數為止。多用治療命門火衰而致的陽痿、早泄或瘡瘍久潰不斂等症。

艾卷灸

⑴艾條灸 是取純淨細軟的艾絨24克,平鋪在26厘米長、20厘米寬的細草紙上,將其捲成直徑約l.5厘米圓柱形的艾卷,要求卷緊,外裹以質地柔軟疏鬆而又堅韌的桑皮紙,用膠水或漿糊封口而成。也有每條艾絨中滲入肉桂、乾薑、丁香、獨活、細辛、白芷、雄黃各等分的細末6克,則成為藥條。施灸的方法分溫和灸和雀啄灸。⑵A、溫和灸 施灸時將艾條的一端點燃,對準應灸的腧穴部位或患處,約距皮膚2-3厘米左右,進行燻烤。圖150。燻烤使患者局部有溫熱感而無灼痛為宜,一般每處灸5-7分鐘,至皮膚紅暈為度。對於昏厥、局部知覺遲鈍的患者,醫者可將中、食二指分開,置於施灸部位的兩側,這樣可以通過醫者手指的感覺來測知患者局部的受熱程度,以便隨時調節施灸的距離和防止燙傷。

B、雀啄灸 施灸時,將艾條點燃的一端與施灸部位的皮膚並不固定在一定距離,而是像鳥雀啄食一樣,一上一下活動地施灸。另外也可均勻地上、下或向左右方向移動或作反覆地施轉施灸。

溫針灸

是針刺與艾灸結合套用的一種方法,適用於既需要留針而又適宜用艾灸的病症。操作時,將針刺入腧穴得氣後,並給予適當補瀉手法而留針,繼將純淨細軟的艾絨捏在針尾上,或用艾條一段長約2厘米左右,插在針柄上,點燃施灸。待艾絨或艾條燒完後,除去灰燼,取出針。

溫灸器灸

是用金屬特製的一種圓筒灸具,故又稱溫筒灸。其筒底有尖有平,筒內套有小筒,小筒四周有孔。施灸時,將艾絨或加摻藥物,裝入溫灸器的小筒,點燃後,將溫灸器之蓋扣好,即可置於腧穴或應灸部位,進行熨灸,直到所灸部位的皮膚紅潤為度。有調和氣血,溫中散寒的用。

常用穴位

艾灸不僅可以治療常見疾病,更是養生抗衰的好方法。你不需要被繁複的穴位所困擾,只要記住人體四大養生要穴——關元、命門、中脘、足三里,通過艾灸即可溫補脾腎,補益腎氣,提高人體免疫力,促進身體健康,預防早衰。

關元

人體穴位

人體穴位關元 又名丹田,是任脈之穴,

位於臍下三寸,是任脈和足三陰經交會穴。功能:為一身元氣所在,為生化之源,男子藏精,女子藏血之處,具有通調沖任,調理氣血,被腎固精的功效,能調治諸虛百損及泌尿生殖系統各種病症。

灸法:艾條灸10-15分鐘。

命門

命門 又名精宮,督脈之穴。位於背後第二腰椎之下與臍相對。

功能:命門者,諸精神之舍也。男子藏精,女子以系胞,其氣與腎通,是生命的根本,是維護生命的門戶,故稱命門。

灸法:艾條灸10-15分鐘。

足三里

足三里 又名下凌,為足陽明胃經之合穴,是五輸穴之一。位於膝眼下三寸,脛骨旁一寸。調補足三里,實即培補後天,是養生保健的第一要穴。灸法,艾條灸10-15分鐘。

中脘

中脘 又名太倉,為手太陽,手少陽,足陽明之所生,任脈之交會穴。位於腹部正中線,臍上四寸處,相當於五指的寬度。

功能:調理胃氣。

灸法:艾條灸10-15分鐘

功能

艾灸療法

艾灸療法延年益壽保健灸

穴位:足三里(位於小腿前外膝眼下3寸,脛骨前嵴外側一橫指處)、氣海(位於腹正中線臍下1.5寸處)、關元(位於腹正中線臍下3寸處)。

分組:第一組,關元、氣海、左側足三里;第二組,關元、氣海、右側足三里。

方法:選準穴位後,點燃藥用艾條,分別對準第一組穴位,每穴懸灸10分鐘,以各穴位皮膚潮紅色為度。第二天用同樣的方法懸灸第二組穴位。如此交替懸灸,連續三個月為一個療程。休息一周,再繼續第二個療程。使用時注意力要集中,艾火與皮膚的距離,以受灸者能忍受的最大熱度為佳。注意不可灼傷皮膚。

說明:關元、氣海、足三里是人體強壯保健要穴,每天艾灸一次,能調整和提高人體免疫機能,增強人的抗病能力。成書於宋代的《扁鵲心書》中說:“人於無病時,常灸關元、氣海、命關、中脘,雖不得長生,亦可得百年壽。” 特別是女士,艾灸此三個穴位後,神清氣爽,容光煥發,全身特別是小腹部十分舒暢(此種感覺一般要連續灸半個月後才明顯)。

艾灸治凍瘡

穴位:合谷穴(位於手背第一、二掌骨之間,近第二掌骨之中點處)、足三里穴。

方法:在凍瘡局部先揉按5分鐘。選準穴位後,點燃藥用艾條,對準已發或將發凍瘡處,各懸灸3~5分鐘,以局部皮膚潮紅色為度。若凍瘡在上肢或耳朵,必須加灸合谷穴3~5分鐘;若凍瘡在下肢,必須加灸足三里穴3~5分鐘。艾火與皮膚的距離,以受灸者能忍受的最大熱度為佳。注意不可灼傷皮膚。用本法連續艾灸3天,凍瘡不再復發。

艾灸治胃痛

穴位:1組:中脘穴(位於腹正中線臍上4寸處)、足三里穴。2組:至陽穴、腎輸穴。

方法:選準穴位後,點燃藥用艾條,在穴上各懸灸10分鐘,以穴位上皮膚潮紅色為度。胃痛可立即緩解。使用時要注意力集中,艾火與皮膚的距離,以受灸者能忍受的最大熱度為佳。注意不可灼傷皮膚。

說明:艾灸足三里穴能使胃痙攣趨於弛緩,胃蠕動強者趨於減弱;又能使胃蠕動弱者立即增強,胃不蠕動者開始蠕動。因此,除胃潰瘍出血、穿孔等重症,應及時採取措施或外科治療外,其他不論什麼原因所致的胃痛,包括現代醫學中的急、慢性胃炎和胃、十二指腸潰瘍病及胃神經官能症等,若以胃脘疼痛為主者,用本法艾灸,均能立時止痛。

艾灸美容

艾灸的美容與一般的化妝品美容,手術美容是兩個不同的概念,一個是本質上的,另一個是表面上的。化妝品可以掩飾你的不足,手術可以改造你的結構,可以滿足你暫時的虛榮心,但這些都無法給你真正的健康。因為健康而使你青春常駐,容光煥發,思維敏捷,反應靈敏,那又是另一種不同層次上的美。通過吃藥,打針或者鍛鍊,你或許也可以或多或少地達到你期望的效果。但沒有灸療好,艾灸是驅散疲勞,恢復元氣,補充體能,平衡陰陽的最有效的手段。有很多女人臉上不光滑潔淨,這往往是內分泌失調引起的,實際上還是陽氣不足,而不是像一般所說的上火。

有這么幾種女性:

1、臉上痘痘長得成片的女性,往往有嚴重的帶下病,“清熱解毒”往往沒有任何效果,因為她們的這種熱往往是虛熱,而不是實熱,補充陽能尚且不逮,何況雪上加霜。所以艾灸是最佳的選擇。

2、臉上長有黃褐斑的女性,往往肝腎虧虛,體質嚴重偏於酸性,用艾灸治療,往往會出現意想不到的效果。

3、虛胖的女性,並不是營養過剩,但營養過剩不過是西醫上的一個概念,中醫裡面沒有這樣的說法,如果哪箇中醫也這樣瞎嚷嚷,那肯定個半吊子。即使是肥胖的小孩子,也往往並不是營養過剩,而是陽能不足,往往是因為在懷孕期間,父母還有不少的性生活,導致孩子先天不足,肝腎機能失衡,脾臟運化無力。虛胖女性則往往有崩漏暗疾,失血過多。太過肥胖往往是因為脾腎陽虛,太過瘦弱,則往往是肝腎不足。

4、乳頭過早地顏色變暗淡,或者乳頭凹陷的女性,往往嚴重肝腎虧虛,沖脈,任脈虛寒,有的甚至還有咳嗽的毛病。這些問題艾灸都有很好的效果。

調節陰陽

人體陰陽平衡,則身體健康,而陰陽失衡人就會發生各種疾病。艾灸有調節陰陽補益的作用,從而使失衡之陰陽重新恢復平衡。

調和氣血

氣是人的生命之源,血為人的基本物資,氣血充足,氣機條達,人的生命活動才能正常。艾灸可以補氣、養血,還可以疏理氣機,並且能升提中氣,使得氣務調和以達到養生保健的目的。

溫通經絡

經絡是氣血運行之通路,經絡通暢,則利於氣血運行,營養物質之輸布。寒濕等病邪,侵犯人體後,往往會閉阻經絡,導致疾病的發生。艾灸藉助其溫熱肌膚的作用,溫暖肌膚經脈,活血通絡,以治療寒凝血滯、經絡痹阻所引起的各種病症。

扶正祛邪

正氣存內,邪不可乾。人的抵抗力強,衛外能力強,疾病則不產生,艾灸通過對某些穴位施灸,如大椎,足三里、氣海、關元等,可以培扶人的正氣,增強人的防病治病能力,而艾灸不同的穴位和部位可以產生不同的補益作用。無論是調節陰陽、調節氣血,還是溫通經絡,扶正祛邪,艾灸對人體起到了一個直接的或間接的補益作用,尤其對於虛寒症,所起到的補益作用尤為明顯。正是這種溫陽補益,調和氣血的作用,幫助人們達到防病治病、保健養生的目的。

行氣通絡

經絡分布於人體各部,內聯臟腑,外布體表肌肉、骨骼等組織。正常的機體,氣血在經絡中周流不息,循序運行,如果由於風、寒、暑、濕、燥、火等外因的侵襲,人體或局部氣血凝滯,經絡受阻,即可出現腫脹疼痛等症狀和一系列功能障礙,此時,灸治一定的穴位,可以起到調和氣血,疏通經絡,平衡機能的作用,臨床上可用於瘡瘍癤腫、凍傷、癃閉、不孕症、扭挫傷等,尤以外科、傷科套用較多。

扶陽固脫

人生賴陽氣為根本,得其所則人壽,失其所則人夭,故陽病則陰盛,陰盛則為寒、為厥,或元氣虛陷,脈微欲脫.凡大病危疾,陽氣衰微,陰陽離決等症,用大炷重灸,能祛除陰寒,回陽救脫。此為其他穴位刺激療法所不及。《傷寒論》指出:“少陰病吐利,手足逆冷……脈不至者,灸少陰七壯”。“下利,手足厥冷,煩躁,灸厥陰,無脈者,灸之”。說明凡出現嘔吐、下利、手足厥冷,脈弱等陽氣虛脫的重危患者,如用大艾炷重灸關元、神闕等穴,由於艾葉有純陽的性質,再加上火本屬陽,兩陽相得,往往可以起到扶陽固脫,回陽救逆,挽救垂危之疾的作用,在臨床上常用於中風脫症、急性腹痛吐瀉、痢疾等急症的急救。

昇陽舉陷

由於陽氣虛弱不固等原因可致上虛下實,氣虛下陷,出現脫肛、陰挺、久泄久痢、崩漏、滑胎等,《靈樞·經脈》篇云:“陷下則灸之”,故氣虛下陷,臟器下垂之症多用灸療。關於陷下一症,脾胃學說創始者李東垣還認為“陷下者,皮毛不任風寒”,“天地間無他,唯陰陽二者而已,陽在外在上,陰在內在下,今言下陷者,陽氣陷入陰氣之中,是陰反居其上而復其陽,脈證俱見在外者,則灸之”。因此,灸療不僅可以起到益氣溫陽,昇陽舉陷,安胎固經等作用,對衛陽不固、腠理疏鬆者,亦有效果。

艾灸美容

對艾灸有了解的人都知道有溫陽補氣、溫經通絡、消瘀散結、補中益氣的作用。灸關元能最大程度地消耗人體多餘脂肪,達到健美之效用。點燃艾條後放入溫灸器中產生溫熱的刺激,配合艾油(或精油滲入)在經絡或患處四周,幫助人體全面溫通經絡,可以起到溫補元氣,調和氣血,潤澤膚色的作用.艾灸是驅散疲勞,恢復元氣,補充體能,平衡陰陽的最有效的手段總之,灸法能以熱引熱,使熱外出。灸能散寒,又能清熱,表明對機體原來的功能狀態起雙向調節作用。特別是隨著灸增多和臨床範圍的擴大,這一作用日益為人們所認識。

防病保健

中國古代醫家中早就認識到預防疾病的重要性,並提出了“防病於未然”、“治未病”的學術思想,而艾灸除了有治療作用外,還有預防疾病和保健的作用,是防病保健的方法之一,《備急千金要方》有“凡宦遊吳蜀,體上常須三兩處灸之,勿令瘡暫瘥,則瘴癘溫瘧毒氣不能著人”。說明艾灸能預防傳染病。《針灸大成》提到灸足三里可以預防中風。民間俗話亦說“若要身體安,三里常不乾”、“三里灸不絕,一切災病息”。因為灸療可溫陽補虛,所以灸足三里、中脘,可使胃氣常盛,而胃為水谷之海,榮衛之所出,五臟六腑,皆受其氣,胃氣常盛,則氣血充盈;命門為人體真火之所在,為人之根本;關元、氣海為藏精蓄血之所,艾灸上穴可使人胃氣盛,陽氣足,精血充,從而加強了身體抵抗力,病邪難犯,達到防病保健之功。現代,灸療的防病保健作用已成為重要保健方法之一。

臨床療法

艾灸療法

艾灸療法症狀:主要表現為腰背疼痛、四肢麻木、全身無力、腿抽筋等,嚴重者可使脊柱縮短而使身材變矮、或出現駝背、骨折等。其中腰背疼痛常沿著脊柱向兩側擴散,仰臥或坐位時疼痛減輕,直立後疼痛加重,彎腰、運動、咳嗽和大便用力都可使疼痛加重。

【中華好輕鬆艾灸療法】

取穴:關元、氣海、脾俞、腎俞、三陰交、足三里穴

灸法:採用艾條灸灸法,每穴灸5~7分鐘,每日1次,10日為1個療程。

最佳灸量

應該考慮天時、地理、氣候等因素的影響來定灸量,如冬天灸量宜大,才能祛寒通痹,助陽回厥;夏季宜少灸或輕灸,才不會造成上火傷陰。北方風寒凜列,灸量宜大;南方氣候溫暖,灸量宜小。不同的年齡、體質和性別,其陰陽氣血的盛衰及對灸的耐受性也是不同的。老年或體弱的人使用保健灸,灸量宜小,但須堅持日久;隨年齡由小至大而遞增

灸身柱穴

身柱穴屬督脈,在項後第三胸椎與第四胸椎之間。

身柱有理肺氣,補虛損,解療毒,寧神志的功效。

灸身柱能溫補元陽,調和氣血,促進青少年的生長發育,現代研究認為,灸身柱可以調節人的神經系統,可以防止神經衰弱,失眠症,頭痛的發作,可以防止疲勞,促進肌體體力的恢復。灸身柱對小兒的胃腸道疾病,如消化不良,吐乳,泄瀉,食欲不振等有防治作用。此外,對精神萎靡、夜哭,呼吸系統的哮喘、氣管炎、百日咳、感冒、肺炎等都有防治作用。《養生一言草》載:小兒每月灸身柱、天樞,可保無病。

灸大椎穴

大椎穴屬督脈,在第7頸椎與第1胸椎之間,

大椎穴又名百勞穴,是督脈、手足三陽經、陽維脈之會,有“諸陽之會”和“陽脈之海”之稱。此穴有解表、疏風、散寒,溫陽、通陽、清心、寧神、健腦、消除疲勞、增強體質、強壯全身的作用,現代研究發現艾灸大椎穴,可增加淋巴細胞的數量,提高淋巴細胞的轉化率和E一玫瑰花環形成率,具有提高機體細胞免疫的功能。艾灸此穴,可用於老年人項背畏寒,用腦過度引起的疲勞、頭脹、頭暈,伏案或低頭過度引起的項強不適、頸椎病,血管緊張性頭痛等。

大椎穴還有明顯的退熱作用,艾灸大椎穴,能防治感冒、氣管炎、肺炎等上呼吸道感染,還可用於肺氣腫、哮喘的防治。

灸中脘穴

中脘穴屬任脈,位於腹部正中線,臍上4寸。

中脘穴有調胃補氣、化濕和中、降逆止嘔的作用。《甲乙經》載:“胃脹者腹滿胃脘痛,鼻聞焦臭妨於食,大便難,中脘主之,亦取章門。”又載:“傷憂思氣積,中脘主之。”《玉龍歌》說:“黃疽四肢無力,中脘、足三里。”實驗觀察發現,艾灸小白鼠“中脘”穴,能增加單核巨噬細胞的吞噬功能,艾灸中脘穴後能使胃的蠕動增強,幽門立即開放,胃下緣輕度提高,空腸黏膜皺襞增深、腸動力增強。艾灸中院有利於提高脾胃功能,促進消化吸收和增強人的抵抗力,對於胃脘脹痛、嘔吐、呢逆、吞酸、食欲不振等有較好療效。

灸關元穴

關元屬任脈,位於腹部正中線,臍下3寸。

該穴為小腸之“募穴”,足三陰經、任脈之會,一身元氣之所在。別名“丹田”。《難經·六十六難》集注中楊玄操說:“丹田者,人之根本也,精神之所藏,五氣之根元,太子之府也。”中醫學認為,關元其部位為真陽所居、化生精氣之處。艾灸關元能使清陽上升,濁陰下降,元陽溫暖,血液充盈,能培腎固本,補氣回陽,通調沖任、理氣活血。艾灸關元,能治積冷,男子疝氣,夢遺淋濁,女子瘕聚,經產帶下,諸虛百損。現代研究發現:艾灸關元可使血液動力學改變,對心肌具有正變力性作用,從而使得每博指數(SI)和左心室搏做功指數(LVSWI)穩定增加。艾灸關元還可改變動脈血氧運輸量,有增加利用氧的作用,能增加機體代償能力,防止缺氧加重和延緩休克的發展。艾灸關元可防治遺尿、尿頻,隆閉、少腹脹痛,脫肛、疝氣、遺精,白濁、陽痿、早泄,月經不調、經閉、痛經、崩漏、惡露不盡、不孕,中風脫證、虛勞贏瘦等。

灸氣海穴

氣海屬任脈,位於腹部正中線,臍下1.5寸。

灸氣海有延年益壽、養生保健的作用。據們《舊唐書》卷一百六十五載,柳公度年八十餘,步履輕便,當有人問其養生之術時,他說:“吾初無術,但未嘗以元氣作喜怒,氣海常溫耳。”灸氣海能生髮和培補元氣,滋榮百脈,益腎固精,保健強身,解除疲勞等。據《竇材灸法》記載:“上消病,日飲水三至五升,及心肺壅熱,又吃冷物,傷肺腎之氣……春灸氣海,秋灸關元三百壯,口生津液。"認為灸氣海能預防xxx。日本代田文志(現代日本針灸學家)認為用艾灸氣海可預防闌尾炎,他說:為頓挫闌尾炎而灸 20~3O 壯。

現代研究認為:艾灸氣海穴可防治下腹部疼痛、大便不通、泄痢不止,遺尿、遺精、陽痿、滑精,閉經、崩漏、帶下、子宮脫垂,中風脫證、脘腹脹痛、氣喘、疝氣,失眠、神經衰弱、腸炎等。

灸神闕穴

神闕(肚臍)屬任脈經,又名臍中。

艾灸神闕穴,有溫補元氣,健運脾胃,固脫復甦之功效。現代研究發現,艾灸實驗性關節炎大白鼠的神闕穴,其炎症區壞死程度及細胞浸潤明顯減輕,隔鹽灸正常小白鼠的神闕穴,其殺傷細胞活性,在24小時內迅速升高,72小時至120小時復原,若間日連續灸,則活性升高可維持更長的時間。

灸神闕還能治泄瀉、便血及病後大便不通。據《竇材灸法》載:“腸癖下血,久不止,此飲食冷物,損大腸氣也,灸神闕穴三百壯;虛勞人及病後大艾灸神闕穴,對泄瀉、繞臍腹痛、脫肛、中風脫證、角弓反張、產後尿瀦留、慢性腹瀉、皮膚瘙癢、蕁麻疹有效好的防治作用。

灸足三里穴

足三里屬足陽明胃經,位於小腿的前外側,在犢鼻下3寸距脛骨前緣一橫指。足三里是胃經的主要穴位。具有調理脾胃,健運脾陽,溫中散寒,補中益氣,調和氣血。宣通氣機,導氣下行,補虛強身的作用。《甲乙經》載:“五臟六腑之脹,皆取三里,三里者,脹之要穴。”《外台科要》載:凡人年三十以上,若不灸三里,令人氣上眼暗,所以三里下氣也。《醫說》羹:若要安。三里莫要乾。《針灸大成》載:中風預防灸,若有中風先兆時“便宜急企三里絕骨四處,各三壯”,“春交夏時,夏交秋時.俱宜灸.常令二足(足二里)有灸瘡為妙。《江間式心身鍛鍊法》載:“無病長壽法.每月必有十日灸足三里穴,壽至二百餘歲。”現代研究認為艾灸足三里穴.能調節高血壓病初期患者的中樞神經系統.具有降血壓的作用.能使纖維蛋白降解產物下降,可以改善血液出黏滯度.並有擴張血管,降低血液凝聚的作用,可以預防腦血管意外的發生。艾灸足三里,還能增強消化吸收能力,改善銅、鋅代謝.減少動脈硬化和冠心病的發生。

艾灸足三里,對消化系統的胃腸功能低下、食欲不振,消化吸收不良、急慢性胃炎、口腔及胃潰瘍、胃下垂、腹瀉、便秘,對心腦血管系統的高血壓、低血壓、動脈粥樣硬化、冠心病、心絞痛、腦血管意外,對呼吸系統的感冒、肺結核,對泌尿生殖系統的尿頻遺尿、小便不通、遺精,陽痿、早泄等也均有防治作用。艾灸足三里還能增強體力,解除疲勞,調節神經,有較強的延緩衰老的作用,是養生保健的重要方法。

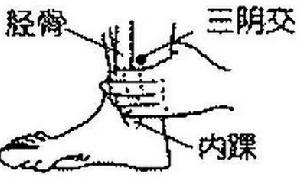

灸三陰交穴

三陰交屬足太陰脾經,位於小腿內側,內踝高點上3寸脛骨內後緣。

三陰交是足三陰經(脾經、腎經、肝經)的交會穴,對肝、脾、腎三髒的疾病有防治作用,具有健脾和胃化濕,疏肝益腎,調經血,主生殖的功能。中醫學文獻記載,三陰交能主脾胃虛弱,心腹脹滿,不思飲食,痹痛身重,四肢不舉,腹脹腸鳴,溏泄,小便不利,疝氣,夢遺失精,臍下痛不可忍,漏血不止,月水不止等。《甲乙經》載:足下熱脛痛,不能久立,濕痹不能行,三陰交主之。《外台秘要》集驗:灸丈夫夢泄法,灸足內踝上名三陰交二七壯。

《千金要方》載:內踝上3寸絕骨宛宛中灸五十壯。主咳逆,虛勞寒損、憂恚,筋骨攣痛…疵氣、痔血……凡二十二種病,皆當灸之也。《眼科錦囊》載:上瞼低垂輕證者,灸三陰交。

現代醫學認為灸三陰交可以防治夜尿增多,小便不利,膀胱炎,急、慢性腎炎,睪丸炎,陽痿,遺精,遺尿,月經不調,經閉崩漏,產後血暈。艾灸三陰交對神經系統的失眠、神經衰弱、心悸,心腦血管方面的冠心病、高血壓,消化系統的脾胃虛弱、腸鳴腹脹、泄瀉、消化不良、腹痛、便血、便秘等都有防治作用。

盤點自然療法主題

| 自然療法:即運用各種自然的手段來預防和治療疾病,具體而言,自然療法是套用與人類生活有直接關係的物質與方法。 |

令人瞠目結舌的全球另類療法

| 生病後除了去醫院,在民間還有很多稀奇古怪的方法用來治療疾病,有些療法讓人看了甚至會瞠目結舌,讓我們來盤點全球另類療法吧! |