簡介

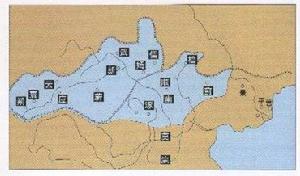

幽雲十六州圖

幽雲十六州圖 耶律大石

耶律大石契丹族興起,在中國北部創建了一個強大的王朝----遼。它存在二百多年稱霸於亞洲東部,影響遠及歐洲。遼朝疆域廣闊,東瀕太平洋,西包額爾齊斯河上游地區,與喀喇漢王朝,高昌回鶻王朝為鄰。但是這個赫赫有名的王朝,卻被剛剛興起的女真人在短短的十一年內徹底推翻。作為皇族的耶律大石,親身經歷了這場政治巨變,他不可能不對遼朝的整個歷史進行,同時,他作為西遼王朝的創建者,也不可能不從中吸取經驗和教訓。

歷史記載

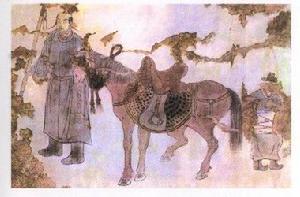

契丹人飲馬圖

契丹人飲馬圖生平事跡

內蒙古遼金築長城

內蒙古遼金築長城大石先出任處於前線的泰,州刺史,1120年前後,大石升任遼興軍(盧龍)節度使。當時,上京失守,中京危機,郡縣所失幾半。北宋也想趁機占領燕雲,與金朝訂約,夾擊遼朝。因此,遼南京道的地位更加重要,也說明了朝廷對大石的倚重。

1122年,金軍大舉進攻,取中京,下澤州。天祚帝南走南京,不理朝政,大石進行了第一次政治賭博,竟然支持李處溫,奚王蕭乾等擁戴耶律淳為帝,史稱北遼。此時宋軍也乘機攻遼,宋將楊可世輕騎數千,直取燕山,要搶頭功。大石在蘭溝甸掩襲這支孤軍深入的宋軍,大勝,得北遼朝廷援軍三萬人。與宋軍對峙於白溝,宋軍發來招降書。大石閱畢,撕毀。面對敵我力量對比懸殊的形勢,他說:“無多言,有死而已”。他避開與宋軍的正面接戰,指揮騎兵從西邊上游涉渡,兩面包抄宋軍守橋部隊。宋東路大軍敗下陣來。宋西路軍也遭到奚王蕭乾的圍攻。耶律大石乘勝前進追擊,宋軍大敗至雄州。宋朝的這次趁火打劫的軍事行動以徹底失敗而告終。但遼朝的危機並沒有解除,耶律淳懦弱無能,唯恐天祚帝再來奪權,憂鬱而死,蕭德妃立為皇太后,主軍國事,稱制,改元德興。李處溫暗通童貫,欲脅持蕭德妃降宋,陰謀詭計暴露,被處死。而此間,北遼的軍政大權轉到奚王蕭乾和耶律大石手中宋朝見金兵節節勝利,又聞耶律淳死去,再議出兵。詔發各道兵共二十萬,於三關會齊。北遼涿州守將郭藥師叛降宋朝,遂使宋朝上下躊躇滿志。劉延慶出雄州,入新城。劉光世出安肅,入易州,兩軍於涿州會合。當時,蕭乾與大石只不過是兩萬軍隊,憑瀘溝河布防。雙方對陣,戰於亂石岡,未見勝負。後郭藥師先敗於蕭乾,宋軍驚亂,以為遼軍反攻,燒營而逃,自相殘踏,拋棄一切軍需之物,自熙豐以來所畜軍實盡失,宋軍敗的蹊蹺?

北遼剛剛擊潰南線宋軍,而北線的金軍又至。蕭德妃逃離南京,行至松亭關,北遼小朝廷內部矛盾,產生分歧,

喀喇汗王朝人面獅身

喀喇汗王朝人面獅身關於大石在金營情況,有諸多版本,如〈松漠記聞〉,〈北使記〉等,總而言之,阿骨打對大石非常賞識,愛其俊辯,賜之妻,而大石卻是身在金營心在遼,並於1123年九月,帶領7000人,逃離金營,回到天祚帝的行營。保大四年,天祚帝在得到大石的軍隊後,又得到陰山室韋漠葛失的軍隊,自己認為這是天意相助,於是,又籌劃出兵,收復燕雲。大石認為不可,說:“自金人初陷長春,遼陽,則車駕不幸廣平淀,而都中京。又陷上京,則都燕山,又陷中京,而幸雲中,自雲中而播遷夾山,向以全師不謀戰備,使舉國漢地皆為金有。國勢如此,而方求戰,非計也。當養兵待時而動,不可輕舉。”大石的這番話,嚴厲批評了天祚帝的昏庸,過去國勢強盛,膽小怕死,一味逃跑。而今大部分江山已失,兵力不濟,又要冒險出戰,他提出正確的戰略方針---“養兵待時而動。”大石不僅才華橫溢,而且有些桀驁不馴。作為人臣很難容於君主。當天祚帝拒不接受他的建議,堅持出兵的情況下,兩人矛盾激化,大石殺天祚帝的親信蕭乞薛和坡里括,率鐵騎二百,乘夜離開天祚帝行營。

大石出走後,天祚帝出兵夾山,先取得小勝,但很快被金軍主力打敗,將領多降,天祚帝也當了金軍的俘虜。此時此刻距離大石出走僅不到半年。

西遼建立

契丹石室

契丹石室生活於華北的契丹人所建立的遼國,在10--12世紀對宋王朝曾造成強大威脅,並多次派遣軍隊進兵西域。1115年華北的女真族建立金國,同年擊潰遼兵70萬眾,契丹遼國從此一蹶不振。

1122年,遼王室貴族耶律達石率眾西撤,打算向阿拉伯借兵復國。1123年,耶律達石率4萬帳契丹軍隊兵分兩路進入西域;為數不多的一支兵力南下喀什噶爾,準備打通帕米爾通道西進,結果遭到東部喀喇汗王朝的有力抵抗而告失敗;而由耶律達石親自率領的北路軍在穿過伊犁河谷後,卻受到八拉沙袞一帶早年已居此地的同宗的熱烈歡迎,再加上這一帶康里人與葛邏祿人大規模起義的配合,耶律達石在北線的軍事行動,獲得了出乎意料的勝利。1124年,耶律達石改八拉沙袞為虎思斡耳朵,之後揮兵西進,順利攻占了中亞大部分地區。這一年,38歲的耶律達石在中亞起爾漫城(在烏孜別克斯坦的布哈拉與撒瑪爾罕之間)宣布建立喀喇契丹王朝。為與原華北的契丹遼國相區別,歷史學家們又稱為西遼王朝。繼1017年在八拉沙袞的失利後,1041年間,先後以有1.6萬帳契丹人遷入喀喇汗王朝境內,雖然拒絕信仰伊斯蘭教,但在保衛王朝境內山道的任務中表現良好,受到喀喇汗王朝的伏待。在中亞有著舉足輕重影響的東部喀喇汗王朝,是這時西遼新政權的心腹大患。據中亞賽和西喀喇汗國因葛邏祿人發生衝突,西遼支持西喀喇汗國,後經過調解平息。1163年耶律夷列去世,因兒子年幼,由其妹普速完執政。期間西遼對花剌子模的控制又有增加。1178年,西遼發生宮廷事變,普速完和丈夫的弟弟通姦,貶殺丈夫,被駙馬之父射殺。帝位由耶律夷列之子直魯古繼承。直魯古時期,西遼開始頻繁同周邊國家發生戰爭。與此同時花剌子模也開始逐步興起,顯露出擺脫西遼統治,在中亞地區稱霸的傾向。同時西遼在各個屬國的官員也日趨腐化。

1206年,花剌子模蘇丹摩訶末脫離西遼。不久西喀喇汗國也開始倒向花剌子模。與此同時,東部的高昌回鶻汗國不堪忍受西遼的剝削,倒向新興的蒙古國家。蒙古帝國的擴張使得乃蠻人被迫西遷入西遼境內。1211年乃蠻部首領屈出律趁直魯古外出狩獵的時候將其擒獲,攫取了政權。名義上直魯古被尊為太上皇,但只不過是個幌子。1213年直魯古去世。不久蒙古勢力已經進入中亞,1217年蒙古大軍進入楚河,1218年擊殺屈出律,西遼滅亡。

歷史功績

喀喇汗王朝

喀喇汗王朝公元1130年2月的一天,耶律大石按契丹族的傳統,殺青牛白馬祭告天地、祖宗後,率部西行。先進軍謙河(前蘇聯葉尼塞河上游)地區的吉利吉思國,然後向西越過金山(阿爾泰山),進入了翼只水(額爾齊斯河)和也建里河(今額敏河)地區,在葉密立(新疆自治區額敏縣)修築城池,建立根據地。這裡水草豐美,氣候涼爽,但地狹侷促,不宜於擴展。

耶律大石決定繼續向西,其計畫是通過回鶻王國,去占據喀什噶爾的喀喇汗王朝。他派人給回鶻國王送去一封書信,表示借路而過,西至大食。在回鶻王收到信的同時,耶律大石的軍隊已兵臨城下,回鶻王將耶律大石迎進城去,大宴數日,臨行之時,又送大量的駝馬羊只,願為附庸國。但耶律大石的此次西進行動卻被喀什噶爾的喀喇汗朝軍隊打敗。退兵至回鶻王國時,卻遭到回鶻王的掩殺,又損失了不少軍隊。

耶律大石只得率軍又返回葉密立。耶律大石在那裡休養生息,得到了當地突厥各部的擁護,戶數增擴至4萬戶。幾

花刺子模

花刺子模耶律大石在葉密立鞏固地位之後,兩次率軍南下,高昌回鶻投降了西遼,成了一個附庸國。耶律大石隨後陳兵喀喇汗朝邊境。此時在巴拉沙袞東喀喇汗朝的大汗是伊卜拉欣,此人無能而軟弱,竟派使者去邀請耶律大石到他的都城巴拉沙袞,讓王位給耶律大石。耶律大石將易卜拉欣降封為“土庫曼王”,將東喀喇汗國作為西遼的附庸國。巴拉沙袞宜於農耕,土地肥沃,廣袤千里。於是耶律大石決定定都於巴拉沙袞,又稱虎思斡耳朵。

西喀喇汗王朝的首都在薩末鞋(今中亞的撤馬爾罕),此時的西喀喇汗朝已成為首都在呼羅珊(阿富汗西北部)的塞爾柱帝國的附庸。1137年,西遼軍隊在占領了費爾乾谷地之後,與西喀喇汗王朝的大汗馬合木交戰,結果馬合木的軍隊被擊潰,隨即向塞爾柱的蘇丹桑賈爾求援。蘇丹桑賈爾率領周圍穆斯林國家的軍隊10萬騎渡過了阿姆河,開進了河中地,於是在薩末鞋以北的卡特石展開了中亞史上的一次著名戰役。

耶律大石認為彼軍雖多而無謀,採用分而擊之的辦法,將自己的軍隊分為左中右三部分,分別攻擊蘇丹桑賈爾的聯軍。會戰在伊斯蘭曆五三六年薩法爾月九日(1141年9月9日)打響。西遼軍越戰越猛,加之有蘇邏祿人的協助,大獲全勝。蘇丹桑賈爾攜帶阿合木狂奔過阿姆河,進入呼羅珊,但他的妻子及左右兩翼的指揮官均被俘獲,桑賈爾軍隊傷亡慘重。耶律大石進入了薩末鞋,冊封阿合木的弟弟伊拉欣為桃花石汗,西喀喇汗國也歸附了西遼。

占領河中地區之後,耶律大石派大將攻打花刺子模國。花刺子模位於阿姆河下游和鹹海南岸,塞爾柱王朝興起後曾一度臣服於它,後又擺脫了塞爾柱的控制。1141年,耶律大石的軍隊進入花刺子模之後,迫使花刺子模沙(即國王)投降,每年向耶律大石納貢金銀物品。

至此,東起土拉河(在蒙古共和國境內),西包括鹹海,北越巴爾喀什湖,南到阿姆河、興都庫什山和崑崙山,都成了西遼帝國的疆境。

耶律大石,廟號德宗,於1143年去世。西遼在中亞(包括新疆)的統治一直持續了90餘年,直至蒙古大軍的到來。

早年生涯

遼道宗大安三年(1087年),耶律大石出生於上京,他是遼太祖耶律阿保機八世孫,從小好學,能騎射。兼通漢文、契丹文。天慶五年(1115年),大石中進士,入翰林院,任翰林承旨,他是《遼史》中記載的遼朝唯一一個契丹進士。後來,他又歷任“泰、祥二州刺史,遼興軍節度使”(遼史)。保衛南京

遼天祚帝保大二年(1122年),金兵大舉南侵,攻克中京,天祚帝不敢留守,西逃入雲中。時大石等留守南京,遭到金、宋夾攻。為了安定人心,堅持抵抗,大石擁立耶律淳即位,稱天錫皇帝,後世稱北遼。耶律淳任命大石為軍事統帥,負責守衛。大石分析當時形勢,決定向金稱臣,同北宋結好。但是,北宋君臣認為這是奪回燕雲十六州的好機會,出兵二十萬攻打南京。大石率軍迎戰,敗宋軍於白溝河,不久耶律淳病死,其妻蕭德妃攝政,宋兵復來攻,奇襲南京城,在巷戰中遼軍再次取勝,使得兵心復振。

1123年,金兵南下,大石率軍在居庸關抵抗失敗被俘,但是他設法逃脫,並與蕭德妃一起投奔天祚帝。天祚帝並不能原諒大石擅自另立皇帝的作為,也不能接受大石“養兵待時”的意見,這使得大石深自疑慮。1124年夏,在天祚帝準備出兵與金決戰時,大石殺死了監軍,率領親兵200人逃離。

稱霸中亞

1134年,阿赫馬德汗死,其子易卜拉欣汗不得人心,造成康里人和葛邏祿人叛亂,被迫邀請西遼出兵協助平亂。大石很快平定了康里和葛邏祿,並把東喀喇汗國降為附庸,割取其北疆一帶為西遼直轄領地。當年,大石定都於八剌沙袞(今吉爾吉斯托克馬克),改年號康國元年。安定後方之後,大石決定東征金朝,希望復國。1134年夏,大石率軍七萬出征,金朝對此採取堅壁清野戰術,大石軍隊遠征萬里,難以補給,死傷慘重,被迫撤回。金國乘機出兵追擊,但也因勞師遠征,在沙漠中被大石擊敗。從此之後,西遼和金國再也沒有發生大規模衝突。大石也徹底將擴張重心轉向西方伊斯蘭世界。

1137年,大石率軍侵入西黑汗國,在忽氈擊潰了敵軍主力。西喀喇汗國遂向其宗主國塞爾柱突厥帝國求援。塞爾柱突厥蘇丹桑伽號召伊斯蘭世界對西遼的異教徒發動聖戰,集合了呼羅珊、加茲尼等國的士兵約十餘萬,於1141年7月,與大石在撒馬兒罕附近的卡特萬決戰。決戰結果,穆斯林聯軍慘敗,桑迦僅以身免。大石率軍一直追擊到克爾曼 (《遼史》起兒漫)(今伊朗東北)。此戰之後,塞爾柱突厥的勢力退出中亞,原屬國西喀喇汗國和花剌子模均歸屬西遼。此時,西遼的控制區域東至高昌,西抵裏海,成為了中亞的霸主。1143年,耶律大石病逝,享年五十七歲,廟號“德宗”,其妻蕭塔不煙繼位攝政。西遼在中亞(包括新疆)的統治一直持續了90餘年,直至蒙古大軍的到來。

後世評價-寬容的統治者

關於耶律大石本人的宗教信仰,不同宗教的信徒有著不同的說法,《世界征服者史》的作者志費尼認為他“秘密成為了一位穆斯林”,另一位歷史學家伊本·阿西爾又說他是摩尼教徒,甚至還有景教徒稱頌他是傳說中的祭司王約翰。其原因也許是因為他表現出了極度的寬容性。在統治區域內,他沒有強行推進任何信仰,並且對不同的宗教一視同仁。伊斯蘭教、佛教、景教、摩尼教等宗教都在西遼贏得了不少信徒。對於其屬國和附庸部落,大石要求他們按時繳納貢金,並派遣一名“沙黑納”(監國)監管,他們的頭人要掛銀牌表示臣服。其餘方面一切依照原有模式治理。另外,他也採取了遼朝南北面官制,對南面的農耕居民和北部的遊牧居民按其習俗分別治理。每戶交一第納爾稅收。

由於他的這些寬容措施,西遼盡得民心,很快發展成為中亞地區首屈一指的強國,連成吉思汗的重要輔臣耶律楚材也盛讚其“頗尚文教,西域人至今思之”。

後世評價-優秀的軍事家

耶律大石,其軍事才能歷來為人稱道,他堅持“養兵待時”,雖然屢遭失敗,但均能善於把握時機,隨敗隨起。先率一城哀兵破十萬宋軍於燕京,後領數百鐵騎開萬里國土於中亞,將耶律氏的國祚又綿延了近百年。世評價-《細說宋朝》評價

他的姓名已成為西遼的象徵,在他去世數十年後,西域、南宋和金朝仍徑以大石指稱西遼。耶律大石在艱難的條件下,率眾西征,在中亞創建了另一個疆域遼闊的多民族的新王朝。他總結遼朝興衰的教訓,吸收當地民族的統治經驗,制定了西遼基本制度和政策,推動了中亞社會經濟文化的發展,促進了這一地區各民族之間的交流和融合,以致西遼被蒙古消滅以後,成吉思汗的謀臣耶律楚材仍稱讚大石“頗尚文教,西域人至今思之”。大石在遼史上應該占有與阿保機那樣的地位,也應該列入中華民族最傑出的歷史人物的行列。以前的史書對他強調得實在不夠。耶律大石的西征路線

耶律大石一行的西征路線問題,相繼有許多研究者加入討論。本篇以吾古孫仲端《北使記》記載為分析核心,輔以金山以西交通的考察,證明契丹軍隊曾由“葉密立”至“陰山”前,遇阻折入“回鶻國”。相關的論點尚有:以《遼史》中記載排斥《征服世界者史》等中亞作家記載的理由並不成立,而所稱的“回鶻路”、“碎葉路”,由於沙漠穿越的困難,也並非一條捷徑。劉祁及同時代耶律楚材等使用的“回紇”一詞所指,更可能是“畏吾兒”及與其在人種上相同的中、西亞白種人。耶律大石於金軍來襲前即已進軍“吉利吉思”,因此,一旦失利,即向西至於“翼只水”。其一行西征所過迂迴曲折,還可從其對臣下所語“朕與卿等行三萬里,跋涉沙漠”中得到旁證。耶律大石的西征路線,學術界頗有不同的說法。歸納起來,主要的大致有三種:一、以俄國學者威廉·巴托爾德《中亞突厥史十二講》第七講〈西遼和可失哈兒的突厥文化〉為代表:西征分南、北二路:南路由“杭海山”亦今杭愛山西南行,越過金山亦今阿爾泰山南段,折而南入畏吾兒亦今新疆吉木薩爾縣、吐魯番市一帶,再沿“陰山”亦今天山南麓進向可失合兒亦今喀什市;北路由“杭海山”西北行,越過“貪漫山”亦今薩彥嶺西段,入“吉利吉思”亦今俄羅斯克孜勒、阿巴坎市一帶,受挫後退出,再西行越過“金山”和“翼只水”亦今額爾齊斯河抵達“葉密立”亦今新疆額敏縣1。二、以周良霄先生〈關於西遼史的幾個問題〉一文為代表:南路只是一支偏師,而以北路為主力經行2。三、以錢伯泉先生〈耶律大石西行路線研究〉一文為代表:“余大鈞的觀點過分重視波斯和阿拉伯史家的記載,從而使自己的意見基本上與巴托爾德相同,只不過把南下塔里木盆地和北征吉爾吉斯的時間錯開而已”。“耶律大石西行的路線是:借道西州回鶻國,沿天山北麓西進,西北至葉密立城。三年後,又由葉密立南下伊黎河流域,再西進巴拉撒渾城。根本沒有北上吉爾吉思地區,也沒有南下塔里木盆地”。

細閱錢伯泉先生文章,“新論”的基點有二。一是以中國記載排斥波斯、阿剌伯記載:“我國自古即有嚴格而認真的記史、修史制度,《遼史》和《金史》的編纂,都有檔案和實錄做依據,即使在剪裁刪削時,可能在年代和小節上會有失誤,但是重要的史實決不會出現問題。因此,耶律大石西行經過西州回鶻汗國境內,是無可懷疑的事實。中亞和西方向來沒有官方記史和修史的傳統,有關史籍多出自私人之手,其可靠性自然比不上中國文獻。因此,無論是志費尼,還是伊本-阿西爾都沒有記錄耶律大石路經西州回鶻的史實,由此可知穆斯林史家的記載也有其一定的局限性”。二是以所稱的歷史地理知識否定西行路線的其他方案:“既然耶律大石西行的目標大食,是喀喇汗王朝以巴拉撒渾城為中心的北部地區;那麽,只要熟悉古代中國北方和西域歷史地理的人,立刻就會想到一條最便利的路線:自蒙古高原中部的可敦城出發,經過阿爾泰山南麓和東部天山北麓,到達西州回鶻國的都城別失八里,這條道路就是唐代中期開闢的回鶻路。再從別失八里沿天山北麓西行,在今新疆精河縣穿過登努勒台山口,到達伊犁河流域,然後西經伊塞克湖南岸,西至巴拉撒渾城,這是一條唐朝十分繁榮的通道,因為終點是巴剌撒渾以西不遠的碎葉城,所以被稱作碎葉路”。

對於第一點,並不誇大地說,這種“感觀”過於偏頗。乃為當時中亞主要歷史著作之一的志費尼《征服世界史》等書難以輕易否定,猶如波伊勒(J.A.Boyle)在英譯本序裏所言:“《世界征服者史》是1252年或1253年在哈剌和林開始撰寫的;而志費尼在1260年仍在撰寫它”。“引用巴爾托德的話,他的著作尚未得到它應有的估價”。“有意義的是,拉施特(《史集》)在談這個時期的歷史中,經常滿足於幾乎逐字逐句地追隨他的前輩。志費尼更有兩次訪問東亞的方便。他對突厥人和蒙古人的大部分報導,必定是在蒙古宗王的宮廷中,以及他到那裏去的旅途中所蒐集到的”5。而以《遼史》、《金史》論,元人修史時資料就已殘缺。蘇天爵《滋溪稿》卷二五〈三史質疑〉:“金亡,元帥張侯柔收拾金史北歸,中統初送史院,當時已闕太宗、熙宗實錄”。“金諸臣三品以上方許立傳,然多無事業,所書不過歷官歲月而已。四品以下當載者多,而史卻不載。當訪求書之。若夫將相大臣卒於太宗、熙宗、衛王之時者,雖歷官歲月,今亦多無所考矣”6。耶律大石建國時,遼社已墟,而金所統治並不包涵大漠迤北。既不可能是耶律氏、完顏氏宮廷舊藏,當然也無法沾叨“我國自古即有嚴格而認真的記史、修史制度”之光。

相關詞條

元朝名人

| 元朝 (1206-1370) ,元朝從1271年建立,到1368年滅亡,前後共九十七年。元朝結束了自唐滅亡以來長達三百七十年的又一次大分裂時期,使中國再次實現了大統一。這為之後明清的長期統一奠定了基礎。這時期各民族間的經濟與文化交流得到更大發展,回族就是在元代形成的。元朝的地域異常遼闊,這基本上奠定了中國疆域的雛形。 |