歷史背景

九一八事變和一二八事變相繼發生後,國民政府軍事重點北移應對日本的軍事行動,在江西對紅軍轉入守勢。1932年5月《淞滬停戰協定》簽約後,國民政府北方軍事壓力減弱,遂重新開始籌備對紅軍的圍剿。國民革命軍首先將重點放在對外圍較弱的鄂豫皖蘇區和湘鄂邊蘇區的進剿上,在成功地將兩地紅軍擊敗後,於1933年2月集中兵力對中央蘇區發動進攻。

中國共產黨則在同時陷入內部傾軋,前三次反圍剿的主要軍事領導人毛澤東已於1932年10月的寧都會議上被解除軍權,託病隱居於閩西長汀福音醫院。中央蘇區的領導人是1933年1月7日剛剛從上海遷來中央蘇區的博古等人剝奪實權,前線實際指揮者是紅一方面軍總司令朱德和政委周恩來。為了應對國民政府的軍事壓力,中共中央軍委將紅十二軍和紅二十一軍劃歸紅一方面軍,使其下屬兵力達到三個軍團和四個軍,令其在敵人部署尚未完成之際,先發制人消滅撫河流域敵人主力,進而奪取整個江西。

簡介

中央蘇區第三次反“圍剿”要圖

中央蘇區第三次反“圍剿”要圖1932年6月,蔣介石調集50萬大害,親任總司令,對紅軍發動了第四次圍剿。此次圍剿,實行了三分軍事,七分政治的總體戰方針;同時決定圍剿分區進行,以左路軍10萬人進攻湘鄂西蘇區和紅軍,以中、右兩路30萬人進攻鄂豫皖蘇區和紅軍,以另10萬人先對中央蘇區和紅軍實行經濟封鎖。達到目的後,再集中力量"圍剿"中央蘇區和紅軍。為摧毀蘇區消滅紅軍,蔣介石還制定穩打穩紮、分進合擊的戰略和"縱深配備,並列推進,步步為營,邊進邊剿"的戰術;並強調實行"連坐法",編組保甲,組織團練,全面進行反革命動員。

從1932年冬開始,國民黨贛粵閩邊區“剿匪”總司令部陸續調集近40萬兵力,組織 對中央蘇區的第四次“圍剿”。其部署是: 以第18軍軍長陳誠指揮的蔣介石嫡系部隊12個師為中路軍,擔任主攻任務;蔡廷鍇指揮的第19路軍和駐福建省部隊共6個師又l個旅為左路軍;粵軍第1軍軍長余漢謀指揮的廣東省部隊6個師又1個旅為右路軍,分別擔任福建和贛南、粵北地區的“清剿”,並策應中路軍行動;第23師為總預備隊。

過程

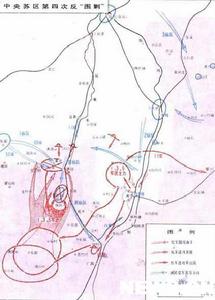

中央革命根據地第四次反圍剿示意圖

中央革命根據地第四次反圍剿示意圖1932年6月,國民黨軍首先向鄂豫皖蘇區和紅軍發起了第四次圍剿。面對敵軍即將到來的大規模圍剿,鄂豫皖蘇區黨和紅軍的主要負責人張國燾,被紅四方面軍剛剛取得的4次進攻戰役的勝利沖昏了頭腦,認為圍剿已被根本打破,國民黨軍不堪紅軍一擊,因而多次拒絕停止進攻作戰轉入反圍剿準備的建議,命令部隊進攻麻城,企圖實現會師武漢的冒險戰略。8月上旬國民黨軍發起圍剿,乘虛深入蘇區中心區域,占領了紅安、七里坪。張國燾命令紅軍從麻城撤圍,迎擊國民黨軍主力。已苦戰月余的紅軍,在馮秀驛、七里坪地區堵截國民黨軍精銳部隊,經頑強苦戰,雖重創敵軍,但自身傷亡嚴重。此後,紅軍與敵在新集以北滸灣地區苦戰5晝夜,遭敵三面包圍,被迫撤離豫東南,轉移至黃安。10月上旬,敵軍三面包圍黃安。此時,張國燾認為紅軍在蘇區內戰鬥已無勝利希望,率紅四方面軍主力退出鄂豫皖蘇區。途中,紅軍在棗陽以南進行了兩次戰鬥,謀略通過外線作戰擺脫被動、打回蘇區,但都未達到預期目的。至此,鄂豫皖蘇區第四次反圍剿鬥爭失敗。

留在鄂豫皖蘇區的部分紅軍和地方武裝,相繼組成紅25、紅28軍,頑強堅持與敵人的圍剿、清剿作鬥爭。後兩軍合編為紅25軍,在徐海東、吳煥先等率領下繼續戰鬥。張國燾的錯誤引起紅四方面軍幹部戰士的不滿。1932年12月上旬,紅四方面軍主力圍戰至陝西城固西北小河口。在以曾中生為代表的一些高級幹部要求下,成立了紅四方面軍前敵委員會。這對張國燾的獨斷專行起了一定製約作用,也有利於從實際出發確定紅四方面軍的行動。1933年2月,紅四方面軍在敵人兵力空虛的川陝邊地區建成了以通江、南江、巴中3縣為中心的川陝蘇區。

1932年7月,國民黨軍向湘鄂西蘇區和紅軍發動了第四次圍剿。在此之前,以夏曦為書記的中共湘鄂西中央分局積極貫徹王明的左傾冒險主義,指令紅3軍轉變到大規模的平地戰、城市戰,為奪取中心的城市而鬥爭。紅3軍與優勢之敵激戰損失嚴重。與此同時,中共湘鄂西分局又進行錯誤的肅反,嚴重削弱了紅軍戰鬥力。 7月中旬,進剿的敵軍占領襄北,隨即圍剿洪湖蘇區中心區域。湘鄂西分局由冒險進攻轉為消極防禦,拒絕轉移外線機動作戰以打破敵軍圍剿的正確意見,命令紅軍主力重返襄北牽制敵人,並在蘇區內構築碉堡,分兵把口,用陣地戰阻擋敵軍。蘇區軍民雖頑強抵禦,並展開局部反擊,但大多失利,傷亡慘重。最後,洪湖蘇區陷入敵手,湘噪聲邊、襄棗宜、鄂西北等蘇區也相繼被敵人占領。至此,整個湘鄂西蘇區全部喪失,第四次反圍剿鬥爭終於失敗。

10月下旬,中共湘鄂西分局率紅3軍向湘鄂邊轉移。經長途轉戰,於1933年初到達湘鄂邊的鶴峰、桑植地區。接著,中共分局又進行了錯誤的肅反,並命令紅軍向強敵進攻。結果作戰受挫,在鶴峰建立蘇區的計畫未能實現。國民黨軍調集重兵,從三面向紅軍發起進攻。苦戰半年後,紅3軍又於1934年2月向湘鄂川黔邊轉移。左傾錯誤不僅造成了湘鄂西蘇區和紅軍反圍剿鬥爭的失敗,也使紅軍蒙受慘損失。紅3軍廣大幹部戰士對此日益不滿。1934年6月,中共湘鄂西中央分局在貴州沿河縣楓香溪召開會議,初步批判了分局主要領導人的左傾錯誤,決定加強部隊建設,創建新蘇區。9月,黔東北蘇區基本建成。

第四次反圍剿

第四次反圍剿蔣介石國民黨將紅四方面軍主力和紅3軍逼出鄂豫皖與湘鄂西蘇區後,於1933年初,集中40萬兵力,進攻中央蘇區和紅軍。其作戰方針為分進合擊,分三路向南豐、廣昌推進,企圖一舉消滅紅軍。此時,紅一方面軍已發展到7萬人,但連續6次進攻作戰使紅軍缺乏休整和反圍剿的充分準備;鄂豫皖、湘鄂西蘇區的失敗,使中央蘇區在戰略上失去了三足鼎立、互相支撐的有利格局;特點是1933年初,臨時中央從上海遷入中央蘇區,其冒險主義軍事戰略得直接在紅軍中推行,對敵鬥爭經驗豐富的毛澤東又被迫離開了紅軍領導崗位。這一切,增加了中央蘇區第四次反圍剿鬥爭的困難。

2月初,國民黨軍第四次圍剿即將發起,蘇區中央局決定,紅一方面軍區渡撫河攻打敵軍重要據點南豐,以先發制人,打破敵人的圍剿。周恩來多次力陳攻打南豐的不利,建議抓緊進行反圍剿準備,求得在撫河東岸以運動戰殲敵。但遭到蘇區中央局拒絕。南豐城池堅固,紅一方面軍強攻不克。敵援兵向南豐迅速推進,企圖圍殲紅軍於南豐城下。周恩來、朱德於12日果斷決定,對南豐改強攻為佯攻,主力迅速脫離戰場準備打援。但援敵兵力集中,不易攻擊。於是決定撤圍南豐,以一部兵力向黎川佯動,方面軍主力秘密轉移至蘇區內部待機殲敵。這是紅軍由被動轉為主動的關鍵一著。

第四次反圍剿

第四次反圍剿蘇區人民嚴密封鎖訊息,敵軍因情況不明,遂以3路縱隊緊跟紅軍佯動部隊之後向黎川方向追擊。開進途中,敵第1縱隊態勢孤立。紅一方面軍主力抓住戰機,在黃陡、霍源地區選擇有利地形秘密設伏,一舉殲滅敵軍近兩個師。隨後,迅速撤回蘇區內隱蔽待機。敵軍遭受沉重打擊後,將分進合擊改為中間突破,分前、後縱隊,交替掩護,向廣昌攻擊前進。紅一方面軍以一部兵為偽裝主力,進至廣昌西北地區,積極活動吸引敵人,主力則在山路崎嶇、叢林密布的草台崗、徐莊地區隱蔽設伏。敵軍果然中計,前縱隊加速向廣昌推進,勢力單薄的後縱隊逐漸與前縱隊拉開了距離。當敵後縱隊進至草台崗、徐莊地區時,前縱隊已遠在前方50公里外。隱蔽設伏的紅軍迅即發起攻擊,將敵後縱隊分割包圍,於3月21日殲敵1個師。各路圍剿軍聞訊紛紛後撤,對中央蘇區和紅軍的第四次圍剿宣告破產。黃陂、草台崗兩仗,創造了紅軍大兵團伏擊戰的典範,總計殲敵3個師。這一勝利再次表明,在強敵進攻面前,應採取誘敵深入的方針,主動退卻,保存軍力,在運動之中造成敵人過失,依託根據地尋機殲敵,是紅軍行之有效的作戰原則。國民黨在對中央蘇區和紅軍進行第四次圍剿時,對周圍的湘鄂贛、湘贛、閩浙贛蘇區和紅軍也發動了圍剿。這些地區的黨組織,領導地方武裝和游擊隊襲擊和牽制敵人,主力紅軍轉至外線,尋機求殲小股紅軍,巧妙地對付敵軍的圍剿,也配合了中央蘇區和紅軍的反圍剿作戰。隨著進攻中央蘇區和紅軍的敵圍剿軍的撤退,進占這些地區的敵軍也先後撤走。

結果

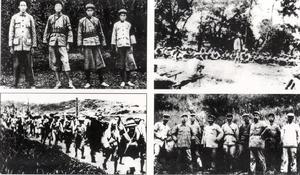

第四次反“圍剿”期間周恩來和紅一方面軍部分領導人合影

第四次反“圍剿”期間周恩來和紅一方面軍部分領導人合影黃陂、草台岡兩仗,共殲敵近三個師,俘敵萬餘名,繳槍萬餘支,基本上打破了敵人的第四次“圍剿”。蔣介石對這次失敗十分傷心,他在給陳誠的手諭中寫道:“惟此次挫失,悽慘異常,實有生以來惟一之隱痛”。第四次反“圍剿”,創造了紅軍大兵團伏擊殲敵的重要經驗。這次反“圍剿”所以能取得勝利,是由於周恩來、朱德等運用前三次反“圍剿”的成功經驗,堅持正確的作戰指導思想,從實際出發,毅然決定撤圍南豐,實施戰略退卻,抵制了“左”傾軍事冒險主義方針的結果。

黃陂戰鬥後,國民黨軍中路軍集中在黃陂、蛟湖地區搜尋紅軍主力。由於蘇區軍民嚴密封鎖訊息,國民黨軍仍不知紅軍去向。3月中旬,陳誠將其分進合擊的作戰方針改為中間突破,並調整部署:以第2縱隊為前縱隊,第1縱隊餘部和第3縱隊第5、第9師為後縱隊,由黃陂、東陂地區向廣昌方向前進,尋求紅軍主力決戰;以第3縱隊第6師守備撫州,第79師在宜黃地區為預備隊。周恩來、朱德獲悉中路軍向廣昌進攻的企圖後,為分散敵人,創造戰機,以紅11軍進至廣昌西北地區,在地方武裝配合下積極開展活動,擺出要保衛廣昌的姿態,吸引中路軍前縱隊加快南進,以拉大其前後兩個縱隊的距離;同時率方面軍主力秘密北移,準備側擊力量較弱的中路軍後縱隊。陳誠誤認為紅11軍是紅軍主力,意在保衛廣昌,即令前縱隊加速向廣昌推進,並將後縱隊第5師配屬前縱隊指揮。

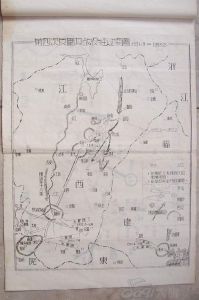

第四次反圍剿要圖

第四次反圍剿要圖20日,中路軍前縱隊進至甘竹、羅坊、洽村一帶,後縱隊第11師進至草台崗、徐莊一線,第59師殘部相繼跟進,第9師進至東陂附近,兩縱隊相距已近50公里。紅一方面軍總部抓住這一極為有利的戰機,決定集中優勢兵力,首先殲滅第11師於草台崗、徐莊地區,爾後相機各個殲滅其他進攻之敵。部署是:紅5軍團、紅12軍和宜黃2個獨立團為右翼隊,以主力由東向西進攻侯坊、徐莊、雷公嵊一帶國民黨軍,以一部兵力牽制東陂第9師,並向新豐市方向警戒,阻止中路軍前縱隊回援;紅1、紅3軍團、紅21軍和獨立第5師為左翼隊,以主力由西向東進攻草台崗、徐莊地區國民黨軍,以一部兵力切斷第9師與第11師的聯繫;紅22軍為預備隊。20日黃昏,第11師相繼由徐莊地區南進,其前衛部隊遭到紅軍襲擊後,該師就地轉入防禦,第32旅占領霹靂山、龍咀寨、黃柏山(今黃柏嶺)陣地,第31旅2個團占領龍咀寨以北及黃柏山、草台崗南北之線,師部和預備隊1個團駐徐莊。20日夜,紅軍各部隊先後進入攻擊位置。21日拂曉,總攻開始,左翼隊紅3軍團向霹靂山、黃柏山進攻;紅1軍團向草台崗、黃柏山、徐莊進攻;紅21軍向大公田、西嶺進攻,牽制東陂第9師,並切斷該部與第11師的聯繫。右翼隊紅5軍團向龍咀寨、雷公嵊進攻;紅12軍進至東陂至侯坊大道東側山地,阻止東陂第9師由侯坊大道南援。10時,紅3軍團突破霹靂山陣地,並迅速包圍了徐家塅第11師一部。12時,紅1軍團將第11師師部和預備隊分割包圍於徐莊。經激戰,於13時攻占徐莊、徐家塅,殲第11師師部及1個團。黃柏山守軍兩個團在突圍中大部被殲。右翼隊攻占了龍咀寨陣地,殲守軍約兩個團。至此,第11師大部被殲。第9師一部和第59師殘部企圖增援第11師,在雷公嵊以南遭到紅軍的嚴重打擊。第11師被殲滅後,中路軍其他縱隊紛紛後撤。至此,國民黨軍第四次圍剿基本被打破。

點評

此戰,紅一方面軍在朱德、周恩來的正確指揮下,既運用了第一、二、三次反“圍剿”戰爭的經驗,又從國民黨軍隊進攻時採取新戰略的實際情況出發,發展了原有的經驗,採取大兵團山地伏擊戰的方法,在黃陂、草台崗兩次戰鬥中,一舉殲滅蔣介石的嫡系部隊近三個師,俘師長李明、陳時驥,擊傷師長蕭乾,俘虜官兵萬餘人,繳槍1萬餘支,及大量槍械、子彈、電台等軍用物資。首創了大兵團山地伏擊戰的範例。蔣介石的嫡系部隊遭受如此沉重的打擊,這在以往各次戰役中是不曾有過的。朱德說:“陳誠幾年間所依靠的部隊整個打垮了。四次‘圍剿’也算告結束了。”蔣介石在給陳誠的“手諭”中說:“此次挫敗,悽慘異常,實有生以來唯一之隱疼。”

國民革命戰爭列表

| 汨羅江追擊戰鬥 | 汀泗橋戰鬥 | 賀勝橋之戰 | 武昌戰鬥 | 江西戰役 | 第一次國共內戰 | 涿州戰役 | 蚌埠戰役 | 南昌起義 | 龍潭戰役 | 秋收起義 | 第一次蘭封戰役 | 第二次蘭封戰役 | 黃麻起義 | 廣州起義 | 第一次反進剿 | 第三次反進剿 | 平江起義 | 中東路戰爭 | 百色起義 | 中原大戰 | 長沙戰役 | 紅二軍團南征 | 第一次反圍剿 | 第二次反圍剿 |第三次反圍剿 | 九一八事變 | 東北義勇軍對日作戰 | 江橋抗戰 | 鄂豫皖蘇區第三次反圍剿 | 黃安戰役 | 寧都起義 | 淞滬抗戰 | 東北抗聯游擊戰爭 | 一·二八淞滬空戰 | 商湟戰役 | 贛州戰役 | 蘇家埠戰役 | 漳州戰役 | 潢光戰役 | 川軍二劉大戰 | 紅四方面軍轉移之戰 | 長城抗戰 | 第四次反圍剿 | 川陝蘇區反三路圍攻 | 熱河抗戰 | 岷江戰役 | 第五次反圍剿 | 川陝蘇區反六路圍攻 | 紅六軍團西征 | 長征 | 紅二十五軍長征 | 湘江戰役 | 四渡赤水 | 湘鄂川黔蘇區反圍剿 | 遵義戰役 | 中央軍區九路突圍 | 嘉陵江戰役 | 瀘定橋之戰 | 荊紫關戰鬥 | 臘子口之戰 | 天蘆名雅邛大戰役 | 直羅鎮戰役 | 東征戰役 | 烏蒙山戰役 | 西征戰役 | 山城堡戰役 | 綏遠抗戰 | 百靈廟之戰 |