疾病概述

產後腹痛

產後腹痛中醫將產後腹痛歸人“產後腹中療痛”、“兒枕痛”範疇。病因為產後氣血運行不暢,瘀滯不通則痛。可由於產後傷血,百脈空虛,血少氣弱,推行無力,以致血流不暢而瘀滯;也可由於產後虛弱,寒邪乘虛而入,血為寒凝,瘀血內停,不通則痛而致。

產後腹痛可因血虛體質,或產時失血過多,沖任空虛,胞脈失養,或氣血虛弱,運血無力,血流不暢,遲滯而痛;亦可因產後起居不慎,寒邪乘虛而入,或飲食生冷,血為寒凝,或產後情懷不暢,肝氣鬱結氣滯血瘀,或產後惡露排泄不暢而致。

病因病理

產後腹痛

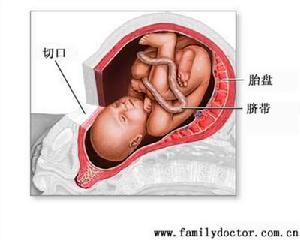

產後腹痛初產婦因子宮纖維較為緊密,子宮收縮不甚強烈,易復原,且復原所需時間也較短,疼痛不明顯。經產婦由於多次妊娠,子宮肌纖維多次牽拉,復原較難,疼痛時間相對延長,且疼痛也較初產婦劇烈些。

產後腹痛都是正常的生理現象。如果疼痛時間超過一周,並為連續性腹痛,或伴有惡露量多、色暗紅、多血塊、有穢臭氣味,多屬於盆腔有炎症,應請醫生檢查治療。

辯證分析

產後腹痛

產後腹痛產後腹痛的發生,主要是血虛胞脈失養,氣弱不行,或血瘀,胞脈受阻,導致氣血運行不暢,而發為腹痛。

產後腹痛,首辨虛實。血有留瘀而痛者,實痛也;無血而痛者,虛痛也。一般可以痛的性質和惡露的色、質、量辨其虛實。治療以調理氣血為主,虛者補而充之,實者行而通之。

疾病分類

產後腹痛

產後腹痛產後腹痛類型:

1、月經疼痛

月經疼痛是一種臨床表現,而不是獨立疾病,所以沒有包治月經不調的藥物,也無專門技術,只有找到致病原因,對因治療才能達到事半功倍效果,不確診就濫用激素,人工周期和中醫“調理”,只能是起到暫時“效果”,停藥復發不說,有的還會使病情進一步惡化,甚至致癌。

2、非月經周期疼痛

子宮病變造成的月經疼痛,例如子宮肌腺症、子宮肌瘤及子宮內膜異位症等,按照程度的輕重給予不同方式的治療。

臨床症狀

產後腹痛

產後腹痛產後腹痛可因血虛體質,或產時失血過多,沖任空虛,胞脈失養,或氣血虛弱,運血無力,血流不暢,遲滯而痛;亦可因產後起居不慎,寒邪乘虛而入,或飲食生冷,血為寒凝,或產後情懷不暢,肝氣鬱結氣滯血瘀,或產後惡露排泄不暢而致。

產後腹痛的常見證型有:氣血虛弱。證見產後小腹疼痛,喜暖喜按,惡露量少色淡,兼見頭暈目眩,心悸失眠,大便秘結,舌質淡紅,苔薄,脈細弱。治宜益氣補血,方用聖愈湯加減。血瘀阻滯。證見產後小腹疼痛,拒按,腹部有明顯冷感,得熱則減,惡露量少、色紫黯、夾血塊,胸脅脹痛,四肢不溫,面色青白,舌質紫黯、苔薄白,脈沉緊。治宜活血化瘀、散寒止痛,方用生化湯加減。

診斷鑑別

產後腹痛

產後腹痛分娩後下腹疼痛,稱作“產後腹痛”,古稱“兒枕痛”。有的人腹部疼痛劇烈,而且拒絕觸按、按之有結塊、惡露不肯下,此是瘀血阻在子宮引起;有的人疼痛夾冷感,得熱痛感減輕、惡露量少、色紫、有塊,此是寒氣入宮、氣血阻塞所致。

產後腹痛病大多是瘀和寒引起,但也有失血過多子宮失於滋養而表現隱痛空空、惡露色淡的,此當以補養法治療。分娩時防止產後出血,產後勿食生冷,注意保暖,情志要舒暢,在產後即服3~5劑生化湯,可以減少或預防此病的發生。如果腹痛劇烈並伴有其他兼證,如發熱、腹瀉,或有癥瘕病史者等,應注意是否有其他病變。

診斷要點:

產後出現下腹陣發性疼痛,難以忍受。或腹部綿綿,持續不解。不伴寒熱等症者,可診斷為產後腹痛。

產後腹痛應與傷食腹痛及感染邪毒所致的腹痛相鑑別。前者有傷食史,痛在胃脘,有大便異常;

辯證療法

一、血虛型證見:產後小腹隱痛或綿綿作痛,持續不解。惡露量少,色淡,質稀。頭暈眼花,心悸怔忡,大便乾結,胃納欠佳。舌淡苔白,脈細弱。

治法:養血益氣。

方藥:

主方腸寧湯(傅山《傅青主女科》)加減

處方:當歸15克,熟地黃20克,阿膠15克(烊化),麥冬15克,黨參20克,山藥20克,甘草6克,續斷15克,肉桂5克(煽服),白芍20克。水煎服。

傅青主指出:“血虛之疼,必須用補血之藥;而補血之味,多是潤滑之品,恐與大腸不無相礙。然產後血虛,腸多乾燥,潤滑正相宜也,何礙之有?”此方補氣補血,“氣血既生,不必止痛而痛自止也”。

二、血瘀型

證見:產後小腹刺痛或脹痛拒按,陣發性發作。惡露量多少不一,色黯有塊,塊下痛減。面色青白,胸脅脹痛,四肢不溫。舌黯苔白,脈弦澀。

治法:活血化瘀,散寒止痛。

方藥:

1、主方生化湯(傅山)加減

處方:當歸15克,川芎10克,桃仁15克,炙甘草6克,炮姜10克,益母草30克,丹參15克,香附子12克。水煎服。

如脹較痛明顯者,加枳殼、白芍,以和血行滯。如兼乳汁缺乏者,加黃精、王不留行、炮穿山甲、何首烏、北黃芪,以補氣血通乳汁。

2、單方驗方香附APC合劑 香附子3克(研末),APC1片,開水沖服。

中醫療法

中醫認為,本病主要是氣血運行不暢,遲滯而痛。臨床表現為血虛和血瘀兩種證型。

(1)血虛型,症見產後小腹隱隱作痛,喜按,惡露,量少色淡,頭暈耳鳴,便燥,舌質淡紅、苔薄,脈虛細。治宜補血益氣。

(2)血瘀型,症見產後小腹疼痛,拒按,或得熱症稍減,惡露量少,澀滯不暢,色紫黯有塊,或胸脅脹痛,面色青白,四肢不溫,舌質黯、苔白滑,脈沉緊或弦澀。治宜活血祛瘀,散寒止痛。

肉桂紅糖煎

肉桂紅糖煎組成:桂皮6克,紅糖12克。

用法:上二味水煎服,每日服3次,連續服5天。

功效:補血益氣,祛寒止痛。

主治:產後腹痛,屬血虛型,產後小腹隱隱作痛,喜溫,喜揉,手足不溫,惡露量少,色淡。

附註:現代報導,肉桂有中樞性及末稍性擴張血管的作用,能增強血液循環,且肉桂所含桂皮油,對胃腸有緩和的刺激作用,能增強消化機能,排除消化道積氣,緩解胃腸痙攣。

方2 赤豆南瓜散

組成:赤小豆100克,生薑30克,南瓜200克。

用法:上三味共焙乾,研成細末,每日服3次,每次服30克,

功效:補血止痛。

主治:產後腹痛,屬血虛型,產後小腹隱隱冷痛,喜揉,面色浩白,頭暈耳鳴,惡露量少色淡。

方3 赤豆鯉魚

組成:赤小豆50克,活鯉魚1條(約500克),陳皮5克,黃花5克,調料適量。

用法:將活鯉魚剖腹洗淨,把赤小豆、陳皮、黃花以及調料全都塞人鯉魚腹內,灌入雞湯,上籠旺火蒸1小時,出籠。

功效:補血理氣止痛。

主治:產後腹痛,屬血虛型,產後小腹隱隱脹痛,喜揉,面色不華,頭暈耳鳴。

產後腹痛

產後腹痛組成:山楂肉15克,紅糖50克,黃酒50毫升。

用法:上三味加水煎服,每日服3次,連服1周。

功效:活血止痛。

主治:產後腹痛,屬血瘀型,產後小腹疼痛,拒按,惡露不暢,紫黯有塊,面色青白,舌質黯、苔白滑,脈沉緊。

方5 山楂米汁飲

組成:山楂100個(打碎),小米500克,紅糖150克。

用法:先將小米水煎,取濃汁,以米汁煎山楂,熟後人紅糖服食,每日1劑。

功效:活血定痛。

主治:產後腹痛,屬血瘀型,小腹疼痛,得熱則舒,惡露量少,澀滯不暢,色紫黯,有塊。舌質黯有瘀點,脈澀。

方6 羊肉羹

組成:羊肉100克,生薑3片,麵粉150克,調料適量。

用法:羊肉用開水洗淨,去膻味,切片,與姜、蔥同放人鍋內,加水適量,放人食鹽拌勻,煲2~3小時。從湯中撈出生薑,留羊肉片,繼續煮滾,加水麵粉攪拌即可。

功效:補血虛,溫脾胃,止疼痛。

主治:產後腹痛,屬血虛型,產後小腹隱隱冷痛,得熱好轉,喜揉按,面色少華,舌淡苔白,脈沉緊。

自療方法

產後腹痛

產後腹痛(1)失笑散,每次9-15克,每日2次。溫水吞服。用於瘀血阻於子宮者。

(2)益母草膏(沖劑),每次30克(1-2袋),開水沖服。用於瘀血阻於子宮者。

(3)艾附暖宮丸,每次9克,每日2次。溫水吞服。用於寒氣入子宮者。

(4)烏雞白鳳丸,每次1粒,每日2次。用於體弱血虛小腹隱痛空空者。

2.驗方自療法

(1)向日葵盤1隻、紅糖30克,分2次煎服。每日1帖。

(2)米酒500克、紅花10克,煎汁至250克。分2次服。

(3)當歸12克、桃仁12克、甘草5克、川芎15克、炮姜5克、香附12克。分2次煎服。每日1帖。

產後腹痛

產後腹痛(1)生薑30克、當歸60克、肥羊肉120克,先將前兩味藥水煎過濾取汁,再用其藥汁燉羊肉,每早空腹食之(用量酌定)。產婦分娩以後,若腹痛過期仍不消失,則稱之為產後腹痛。

(2)乾薑粉1.5克、紅糖25克,開水沖服,連服數次。本方主治產後腹痛,即兒枕痛。具有溫中散寒,活血化瘀之功效。

(3)陳生薑250克、熟地500克,同炒為末,每服10克,溫酒調下。生薑溫經散寒,熟地滋陰養血,婦女產後因瘀血及失血過多而致腹痛者均可用之。

(4)生山楂30-60克、生薑3片、紅糖30克,分2次煎服。每日1帖。

(5)豬肉少量、益母草30克,煮熟後加黃酒少量。喝湯吃肉。

(6)羊肉250克、當歸15克、生薑15克,燉食。

4.外治自療法

(1)生薑30克(切細)、鹽15克、麥皮100克,炒熱布包敷於腹痛部。

(2)延胡30克、炮姜、附子、肉桂各15克,艾葉12克,煎湯10分鐘後,多層布料浸湯汁敷於腹部,冷卻換之。每次30分鐘。

(3)風寒砂(坎離砂),炒熱敷於腹痛部,每日2次。

(4)寧麻根120克,切細,用酒炒熱,布包敷於腹痛部。每日2次,用於有瘀塊者。

(5)腹部每日按揉數次,輕重自己掌握,一則可以幫助胃腸消化排氣,二則有利於子宮復舊、及時排清惡露。

自療注意事項

(1)如果腹痛較重並伴見高熱(39℃以上),惡露穢臭色暗的,不宜自療,應速送醫院診治。

(2)飲食宜清淡,少吃生冷食物。山芋、黃豆、蠶豆、豌豆、零食、牛奶、白糖等容易引起脹氣的食物,也以少食為宜。

(3)保持大便暢通,便質以偏爛為宜。

(4)產婦不要臥床不動,應及早起床活動,並按照體力漸漸增加活動量。

(5)禁止房事。

避免誤診

腹痛時忌濫服西藥四環素等抗生素以及去痛、安乃近等止痛藥片。一則無助於恢復子宮排出惡露瘀血,二則會通過乳汁給嬰兒帶來不良反應。產後忌失於保暖,以至寒氣入子宮。

疾病預防

1、新產後腹痛是產後的自然現象,因為胎兒、胎盤娩出後,空虛增大的子宮,通過逐漸縮復而恢復至妊娠前大小,子宮縮復時宮內血流暫時阻止,可出現腹痛,但這種腹痛較輕,可以耐受,不需治療。如果腹痛較劇可按中醫辨證治療。

2、臨產時注意保暖,防止因受寒而致腹痛。

3、臨產及產後要預防出血而致的產後腹痛。