簡介

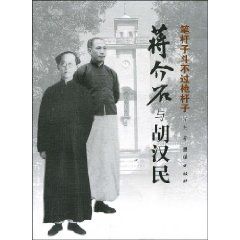

《筆桿子鬥不過槍桿子:蔣介石與胡漢民》

《筆桿子鬥不過槍桿子:蔣介石與胡漢民》《筆桿子鬥不過槍桿子:蔣介石與胡漢民》講述了:作為孫中山最親密戰友之一、國民黨元老派“三傑”之首的胡漢民,曾代孫中山三度行使大元帥之職,可見其受信任的程度。然而,當孫中山逝世後,這位道德學問具佳的重量級人物,受到了來自“後起之秀”蔣介石的巨大挑戰。胡曾坦言“書生弄軍事,終於弄不慣”,但是“即位以總統,亦綽綽有餘”(孫中山評語)的政治才華,又使他無法不走上政治舞台去執行孫中山的三民主義,推行自己的抗日、反蔣、剿共的政治主張。蔣胡關係的分合親疏,均對當時中國政局的變化產生過重大影響。

與當時南京政府官員腐敗相比,胡漢民不置私產,作風儉樸,工作效率極高,在1928年至1930年擔任立法院長的兩年時間內,制定了民法、刑法、土地法和勞動法等近二十部法律,對現代中國社會尤其是1949年後的台灣社會產生了重大影響,被讚譽為“一個不流血的絕大社會革命”,“帶來中國社會制度的改善”。

作者簡介

肖傑,男,吉林省委黨校教授、中共黨史教研室主任。主要成果:《中共黨史講義》、《中國共產黨歷史講義》、《中共黨史人物傳》等五部著作,論文五十餘篇。

媒體評論

自維追隨總理,從事革命三十餘年,確信三民主義為唯一救國主義,而熟察目前情勢,非抗日不能實現民族主義,非推翻獨裁政治不能實現民權主義……尤盼吾黨忠實同志切實奉行總理遺教,已完成本黨救國之使命……

——摘自胡漢民遺囑

精彩書摘

在孫中山眼裡,胡道德學問均佳,蔣性格暴戾知兵

胡漢民(1879-1936年),字展堂,別號不匱室主。廣東番禺縣人。胡漢民在國民黨內的資歷較深。自從他1905年加入同盟會以後,追隨孫中山進行資產階級民主革命,東奔西走,宣傳辦報,籌款謀劃,並且還親自參加武裝起義。因此,他一直得到孫中山的信任,成為孫中山不可多得的助手之一。尤其他在理論上,對三民主義多有闡發,是當時頗有影響的資產階級民主革命的理論家和宣傳家。胡漢民的文章筆鋒犀利,邏輯性強,很富有戰鬥力。在反對康梁“保皇派”和宣傳資產階級民主革命過程中,與汪精衛合稱為革命隊伍中的“雙璧”。時人把孫、胡、汪三人的關係稱之為“胡汪無先生(指孫中山)不醒,先生無胡汪不盛”。也有人把胡、汪加上廖仲愷譽為國民黨“三傑”。

孫中山每有重大行動舉措,皆請這位可信任的助手參與謀劃。1912年4月,胡漢民復任廣東都督時,孫中山對胡漢民作了總體的評價:“若論胡漢民先生為人,兄弟知之最深。昔與同謀革命事業已七八年。其學問道德。均所深信,不獨求於廣東難得其人,即他省亦所罕見也。前革命起時,兄弟約其同到江南,組織臨時政府,彼力為多,嗣兄弟蒙參議院舉為臨時總統,一切布施,深資臂助。跡其平生之大力量,大才幹,不獨可勝都督之任,即位以總統,亦綽綽有餘”。

實際上,孫中山也確實把胡漢民視為左右手。把胡漢民放在和自己分擔重任的位置上。胡漢民曾三次代孫中山行使大元帥之職,可見其信任之誠了。有一次孫中山之長子孫科與胡漢民因工作關係鬧矛盾,而胡漢民要離職而去之際,孫中山給孫科寫信,命他務將胡留住,信中云:“漢民縱不能代我辦事,必能代我任過;否則,各種之過皆直接歸在父一人身上矣。展堂之用,其重要者此為其一,故不能任彼卸責也。”“漢民去留,甚有關於大局之得失成敗也。”

蔣介石(1887-1975年),乳名瑞之,譜名周泰,學名志清,又名中正。浙江省奉化縣人。他在國民黨內的資歷遠不如胡漢民、汪精衛、廖仲愷等人,甚至他在國民黨的一大上還未當選上國民黨中央委員。他雖然在辛亥革命前就同陳其美接觸較多,但直到1914年才由陳其美介紹與孫中山單獨見面。

國民黨“後起之秀”的蔣介石受到孫中山的重視也較晚。1916年陳其美被暗殺後,作為深得孫中山信賴的陳其美的親信蔣介石,始日漸受到注意。因為在革命隊伍中擅長軍事者相繼去世或被害,而蔣介石又常常致書孫中山提出軍事方面的種種意見。援閩粵軍成立,在回廣東的作戰中,蔣介石展露了軍事才能。可是,蔣介石性格倔強,躁而易怒,偶不愜意,輒暴跳如雷,在粵軍任職期間,屢屢發生“拂袖而去”之事。孫中山對之既有寬慰又有批評,說他太專橫暴戾,如同君主。“兄性剛而疾俗過甚,故常齟齬難合。”並勸慰他,“為黨員重大之責任,則勉強犧牲所見而降格,以求所以為黨,非為個人也。”

朱執信遇難後,孫中山在軍事上的助手已寥寥無幾,孫中山致信蔣介石,稱“計吾黨中知兵事而且能肝膽照人者,今已不可多得。唯兄之勇敢誠篤,與執信比,而知兵則尤過之。”不久,蔣介石母親王采玉去世,孫中山寫有祭文一篇,其中有云:“文與郎君介石游十餘年(實際上僅七年而已),共歷艱險,出生入死,如身之臂,如驂之韁,未嘗離失。”

目錄

一一升一降話蔣胡在孫中山眼裡,胡道德學問均佳,蔣性格暴戾知兵

胡向孫中山建議:援蔣制陳

胡屢電慰蔣,蔣建議孫中山讓胡隨侍左右

在平定商團叛亂中,蔣、胡二人角色不同

孫中山逝世後,胡走了下坡路,蔣則冉冉升起

廖仲愷被刺,胡遭懷疑被“貶”,蔣說自己救胡一命

二一次聯合的流產

胡蘇聯之行,為自己挽回了政治影響

蔣成為廣州一顆耀眼的新星

為少一個對手,蔣曾試圖阻止胡回國

胡一廂情願,蔣未做呼應,流產的聯合

三蔣胡首合作:一個清體、一個清心

隨北伐勝利,胡向蔣發出聯合的信號

胡、蔣合作,反共清黨

蔣、胡合股,南京國民政府成立

胡不負蔣望,成為反共理論的“旗手”

徐州會議:胡極力勸馮反共擁蔣

寧漢之爭:胡是蔣的忠實盟友

四聯袂而退,不即不離

蔣“即刻下野”,胡亦無可奈何

對國民黨中央特委,冷嘲熱諷,胡與蔣來往密切

蔣東山再起,胡不滿蔣袒護汪、遠遊國外

胡在海外為蔣第二次北伐拉贊助

胡在海外,不時向蔣提建議

五再度合作,消滅異己(一)

胡、蔣再度合作

胡想做“伊斯墨”,助蔣成為中國的“基馬爾”

裁兵編遣,蔣煞費苦心;輿論宣傳,胡全力以赴

蔣桂戰爭爆發,胡為蔣立頭功

三全大會被蔣派、胡派所壟斷

六再度合作,消滅異己(二)

蔣欲“削藩”到底,胡大談犧牲精神

改組派反蔣,胡斥之為反黨叛國

蔣、閻電報大戰,胡助蔣批閻

中原大戰,胡為反蔣派人物“畫像”

蔣以武力奠基,胡以法制反對獨裁

七蔣胡鬥法,胡湯山被囚

胡想當“伊斯墨”,蔣不做“基馬爾”

胡公開反對蔣當總統

為總統夢翻臉,胡成為蔣的階下囚

八寧粵對立,蔣被迫下野

湯山事件對蔣極為被動

胡在被囚中掀起反蔣派第二次大聯合

擁蔣反蔣,雙方對抗升級

“九·一八”事變,胡獲得了自由

寧粵對立轉為寧滬粵爭權,胡公開反蔣

九胡拒絕合作,蔣汪合組政府

胡不滿四屆一中全會的各部人選

蔣暗中掣肘,胡堅不赴京,孫科政府夭折

胡冷嘲熱諷,反促成蔣汪合作

十胡辦報組黨反蔣,兩廣暫且偏安

對蔣的內政外交,胡大加撻伐

辦報組黨,胡與蔣對抗

福建事變:胡既拒閩又拒蔣

藉助西南反蔣,兩廣暫且偏安

十一皮裡陽秋的終曲

無奈之下,胡出國“養病”

歸國居粵,胡對蔣緩和

胡猝然離世,臨終前仍不忘反蔣,蔣為其舉行國

兩廣偏安局面的瓦解

結語蔣胡關係大透視

值得一看的好書(十一)

| 讀書足以怡情,足以傅彩,足以長才。其怡情也,最見於獨處幽居之時;其傅彩也,最見於高談闊論之中;其長才也,最見於處世判事之際。練達之士雖能分別處理細事或一一判別枝節,然縱觀統籌、全局策劃,則非好學深思者莫屬。 |